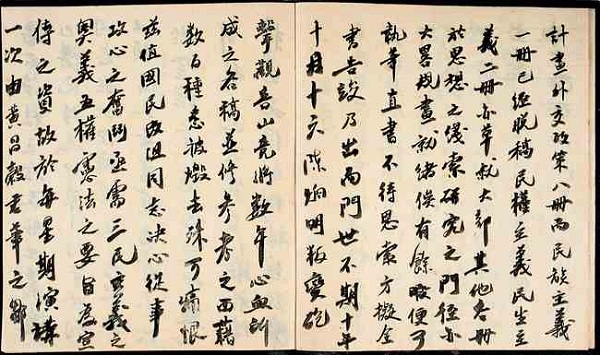

孙中山《民族主义》手稿(网络图片)

一,引言

笔者在《联邦制和梁启超张君劢宪政思想在中国宪政思想史上的地位》一文的最后一段,是这样写道,“从前面对梁启超张君劢派有关民族问题和单一制国家结构的宪政思想的理论系统的评点可以得出这样的结论,梁启超张君劢派有关民族问题和单一制国家结构的宪政思想从理论系统来讲基本上是完备的和是完整的,从基本思想和基本原理来讲基本上是完全符合宪政主义的基本思想和基本原理的,从世界潮流来讲也是完全符合或朝向世界先进现代国家英国、日本、美国、德国等国家立国之基本原理的方向靠拢或迈进的。”在这里表达了笔者在分析与评判有关民族问题和单一制国家结构的宪政思想上中国近代史上最重要的三个派别之理论与实践所采用的三个维度与尺度。

本文将集中于对孙中山蒋介石派之有关民族问题、单一制国家结构、民族主义的的宪政思想的讨论上,自然是从宪政思想史的角度出发,兼顾中国近代史的历史事件的评判。由于孙中山、蒋介石与毛泽东一样,都是中国近代史上的最重要的主角型人物。

用袁伟时的话来讲,“环顾20世纪中国很少触及的最后一尊偶像是孙文。宝相庄严,灵光闪烁。”“孙文一生干过四件大事:推翻清帝国;反对袁世凯的专制统治;护法斗争;准备北伐,冀图用武力统一全国。”(袁伟时:《孙中山的北伐战争破坏了中国的宪政和民主体制》)

毋庸置疑,大部分训练有素的研究者都认为,孙中山一生只干对了一件大事,即推翻清帝国;而孙中山在其他三件大事中所起的作用和地位,以及此三件大事在中国近代史上的意义都存在着进一步研究、争辩、商榷之处。这是笔者近几年来阅读有关文章后得出的结论。

梁启超在《新史学》中曾经尖锐地指出,中国传统史学的重要特征之一就是“知有朝廷而不知有国家”,“知有个人而不知有群体”,“知有陈迹而不知有今务”,“知有事实而不知有理想”。((文集之九,第3——4页)故他倡导“新史学”破除旧史学,目的在激励起国人的“爱国之心,团结其合群之力,以应今之时势而立于万国”(文集之九,第6页)。他从曾氏故往的“陈迹”中看到了“今务”,从历史“事实”中看到了今天的“理想”。

在这里有一点笔者需要指出的,从孙中山所干过的大事来梳理、来分析孙中山的功过,自然是一种研究分析的途径,但这一种粗线条的、笼统概括式的分析有个弱点和缺陷,无法使读者深入了解被研究者的思想发展的轨迹,也无法解释被研究者所干过前一件大事的结局与后一件大事的起因之间的关联……。说到底,这种研究途径和方法的目的仅仅以得出对人物褒贬毁誉为指向的最终目的,或者另有所图;而我们研究孙中山蒋介石派之有关民族问题、单一制国家结构、民族主义的宪政思想的目的,则是除了要理清孙中山蒋介石派之有关民族问题、单一制国家结构、民族主义的思想发展的轨迹,更为重要的是告之于天下,一种“以一贯之”的历史认识观和历史价值观,使更多的有志于中国民主与进步的人士理解和学会,从而处理当下的中国民主运动出现的所有的商谈过程中的争辩和矛盾时,能有一种来自于历史知识的经验和总结,以有益于取得最大限度的共识。这是笔者对此研究方法评论的第一点意见。

与袁伟时类似,中国民主运动中有人指出蒋介石的贡献时说:“第一,辛亥革命的成功有他的参加和功劳;第二,北伐打倒军阀,有他的领导和功劳;第三,他领导了一场全民族的抗战,战胜了日本帝国的侵略,并且使中国从一个弱国的地位晋升为世界四强之一,同时因为反法西斯的贡献,而废除了所有的不平等条约;最后,他败退台湾以后,又为台湾的民主政治留下了一个坚实的基础,保卫了台湾,巩固了台湾的宪政发展。如果自辛亥之后的中国现代史上,还有一个对国家民族厥功至伟的人的话,那就是蒋介石。”

诚然,蒋介石做过的大事中,领导了一场全民族的抗战并取得胜利,这是任何有点良心的中国人都无法否认的事实,笔者对这种研究方法评论的第二点意见即是,但也不能一叶障目,不见泰山,否定了其从北伐到抗日后多次犯下也许被人认为是微不足道的错误,但从这些错误足以看出其毫无解决战后全国和平过渡的大战略的准备,以及其缺乏一个伟人所必需具有的谋略、识见、才具、魄力和气度,笔者认为,也正是因为没有解决战后全国和平过渡的大战略思想,以及低劣的个人素质,以致造成全盘皆输、兵败如山倒的惨状。功过是非,只能任人评说了,并且任何的偏激都是可以理解的。本文主题,主要是论述孙中山有关联邦制的宪政思想由联邦制到单一制的演变,和论述孙中山的民族主义,在此之后,笔者将指出孙中山蒋介石所犯下一起上面所讲的“也许被人认为是微不足道的错误”,那就是,经过考证,外蒙古独立最重要的责任人是孙中山、蒋介石。至于辛亥革命的成功有他的参加,那就根本摆不到台面上的事。北伐打倒军阀一事还需要认真讨论。败退台湾但却保住了作为一个自由民主政治坚实的根据地一一台湾,这两件大事决不可轻意地,模糊地混为一谈。

笔者对这种研究方法评论的第三点意见是,由这种研究方法出发,极容易产生非伟人即魔鬼、非魔鬼即伟人的绝对评判的结果,因为这世界上,本没有什么完人,也没有黑白分明的人物,或者说,历史上出现的重要人物绝大多数是既非伟人、亦非魔鬼的人。当然,这一点是毫无疑问的,认定毛泽东是中国五千年历史中最大的魔鬼,因为这一点是中国民主运动的基本共识。限于主题和篇幅,此事只能议到此处结束。

二,孙中山有关联邦制单一制的宪政思想由联邦制到单一制的演变

张连红在发表于《史学月刊》(一九九八年第二期)的《从联邦到均权:孙中山对中央与地方关系的探索》中写道,“孙中山的联邦分权思想最早可以追溯到1894年在檀香山创建兴中会之时,当时孙中山制定盟书的主要内容之一即为”创立合众政府“,显然,孙中山已很明确将美国式的”合众政府“即联邦政体作为未来中国的理想政体。”“1897年,孙中山在日本横滨同兴中会成员日本人宫崎寅藏和平山周谈话时,第一次谈到了他的联邦共和思想。”“此后,孙中山在多次演说中都明确提出在推翻清朝之后要建立联邦共和政体。

1901年,孙中山在接待美国《展望》(The Outlook)杂志记者林奇(G. lynch)时声称革命成功后将以联邦或共和制取代帝制。(《国外中国近代史研究》第4 辑,第17 页)。

1902 年,孙中山希望法国印支总督能支持他至少在长江以南建立一个南方联邦共和国.(《1900—1908 年法国与孙中山》,见《辛亥革命史丛刊》第4 辑)

1903 年,孙中山在檀香山演讲时也说:在推翻满清王朝后,“将建立共和政体,因为中国各大行省有如美利坚合众国诸州。”(《孙中山全集》第1 卷,第193.)

1911 年10 月10 日,辛亥革命爆发。在推翻清王朝之后,中国建立什么样的政体,中央与地方关系如何处理,各国舆论比较注重于孙中山。1911 年11 月1 日,孙中山离美前夕,发表“对外宣言”,其中第六条云:“待联邦共和政体建立,中央政府将同各国建立友好邦交。”(陈锡祺:《孙中山年谱长编》,中华书局1991 年版,第267 页。)“

孙中山赞成联邦制,似乎是受到美国革命经验的影响,美国独立后实行联邦制而成为世界强国,而“中国各大行省有如美利坚合众国诸州”,故孙中山亦希望中国革命后实行联邦制可使中国走上强盛之路。

对联邦分权认识的转变

1912 年1 月1 日,中华民国临时政府成立。从《中华民国临时政府组织大纲》来看,临时政府具有较强的联邦色彩。临时政府实际上比美国的联邦制度更接近地方分权,临时政府的实权被地方各省都督所架空。正由于此,孙中山在任临时政府总统期间,其令不出户,举办维艰,中央无威无权,软弱的中央面对全国各自为政的局面无能为力。理想与残酷现实的巨大落差,使孙中山对早年的联邦分权思想进行了深刻的反思,从而逐渐转变了对联邦制的认识。

1912 年1 月上旬,孙中山在给中华民国联合会的复信中说:“联邦制度于中国将来为不可行。而今日则必赖各省都督有节度之权,然后可战可守。”

1 月21 日,孙中山在主持临时政府第一次内阁会议上议决:“议行政方针,主张中央集权。”8 月13 日,孙中山在《国民党宣言》中第一次公开主张“建单一之国,行集权之制。”

“其后,孙中山在同袁世凯的数次谈话后,双方就处理中央与地方关系的原则问题达成一致意见,即采取单一制的中央集权”。

“陈炯明叛变之后,孙中山已不再奢望依靠军阀来取得革命成功,并对联省自治的危

害进行了深刻的分析批判,孙中山认为在当时的中国,“联邦制将起离心力的作用,它最终只能导致我国分裂成为许多小的国家,让无原则的猜忌和敌视来决定他们之间的相互关系。中国是一个统一的国家,这一点已牢牢地印在我国的历史意识之中,正是这种意识才使我们能作为一个国家而被保存下来,……而联邦制则必将削弱这种意识。”“

1912年初,孙中山任临时大总统,南京临时参议院成立,孙文认为中国是广土众民的大国,需要强有力的行政领导,因而主张美国式的总统制,在商定《中华民国临时约法》时,宋教仁主张议会制(即责任内阁制)。随着南北议和进行,由袁世凯出任民国临时大总统已成定局,宪法讨论的性质就发生了变化,革命党人最紧迫的考虑,变成了如何利用宪法来约束袁世凯。《临时约法》最后关于政体的设计临时改弦易辙,既规定了总统的各项实际权力,又极尽可能地赋予参议院和国务员各种广泛的权力和实际的责任,以限制总统的权力,使得行政权力的划分极其混乱,成为一种介于总统制和内阁制之间的特殊的体制,表现出典型的因人设法的工具主义倾向。为此,孙文的态度遽变,从赞成总统制转向赞同议会制。

1913年7月,国会参众两院各推选出三十位议员组成了宪法起草委员会,选择北京天坛祈年殿为宪草委员会的会场,开始制宪。六十位宪草委员中,委员长汤漪率二十八位国民党籍委员控制了制宪。起草刚一开始,孙中山在南方发动了“二次革命”叛乱,造成了国民党人一面在南方武装叛乱,一面又在北京主导制宪的荒唐局面。为早日完成制宪,袁世凯接受梁启超的建议,暂时容忍荒唐局面,派官员将宪法研究会制定的“宪法大纲草案”提交宪法起草委员会。10月,在南方的叛乱被平定后,国民党员控制的国会宪法起草委员会向袁世凯提交了《中华民国宪法草案》(天坛宪草)。这部宪草集中体现了革命党人以大法服务一党私利的本性。《天坛宪法草案》缺少的不仅是行政与立法权力之间的制约与平衡关系,还有三权分立上的不平等。立法权过大、行政权过小、司法权基本上没有独立性。

从1913年10月的《天坛宪法草案》到1914年5月的《中华民国约法》,确定了国家结构制度的选择已完全为单一制。《天坛宪法草案》第一条就规定:“中华民国永远为统一民主国。”(《宪法资料选编》第2辑,第262页。)这表明“该草案为一种单一国宪法,而非联邦宪法”(王世杰、钱端升:《比较宪法》,第364页。)。

王续添在《现代中国两次民族国家构建中单一制选择之比较——兼论现代中国国家基本制度建设(上)》中总结性地写道,“从1911年11月到1914年5月,在两年半的时间里,中国在从传统国家走向现代民族国家的过程中,经历了作为国家基本制度——国家结构形式——中央与地方关系制度从带有鲜明联邦制色彩的模糊不清的制度初创,中间经联邦制色彩褪色,到后来现代单一制的粗创而实际是传统单一制的某种变相复归过程;从中央与地方关系的实际运作和关系状态中,则体现为蕴含着矛盾和冲突的不稳定、不定型的单一制趋向”。“1949年的新国家构建,虽然构建的主导者——中共长期受列宁民族问题的理念和苏联联邦制经验的影响,但最终还是选择了单一制,同1912年新国家构建的结果相比,无疑是一个发人深省的问题。”

在这篇文章中王续添提出了一个“发人深省的问题”,即为什么中华民国和中华人民共和国两次建国过程中尽管有外国联邦制的影响甚至于中共叫卖了多年的联邦制之后,但最终还是都选择了单一制?由于资料的缺乏,笔者没有找到王续添对此一问题的回答。其实,此问题决不能称为是“发人深省的问题”。其答案谨请关注本文的后续文章。

孙中山民族主义思想的演变大致可以分成三个阶段:初期的孙中山的民族主义,“驱除鞑虏、恢复中华”;孙中山的民族主义由“五族共和”到“汉族=中华的中华民族”;晚年孙中山的民族主义,“反帝民族主义”。

三,初期的孙中山的民族主义,“驱除鞑虏、恢复中华”

民族主义为三民主义当头主义。三民主义脱胎于1905年8月同盟会成立时确定的“驱除鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权”“的政治纲领,而其中的”驱除鞑虏、恢复中华“衍生了之后的民族主义。

孙中山的民族主义认为,满清为鞑虏,并非我大汉民族一员。孙中山曾表示汉族的疆域为:“且支那国土统一已数千年矣,中间虽有离析分崩之变,然为时不久复合为一。近世五六百年,十八省之地几如金瓯之固,从无分裂之虞。”

孙中山认为,中国历史上两次亡国,一次亡于元朝,一次亡于清朝,都是外族入侵。(孙文,《三民主义》(中国国民党党史委员会版本)(台北:中央文物供应社,1985),页18.)

直到辛亥革命胜利不久的1912年2月15日,孙中山还率南京临时政府官员拜谒明孝陵(朱元璋陵寝)。在当天的祭文中,孙中山居然宣之于口的言明:向“我高皇帝在天之灵”报告“光复汉室”的喜讯。并且说,能够取得这一胜利,正是靠“我高皇帝在天之灵”的启迪所赐。

起初,激进的革命党人试图照搬西方的“民族”和“民族主义”概念,以“一个民族,一个国家”的模式,改造中国,于是片面宣传汉族对中华文明的贡献,视满族等少数民族为“低等”的“异类”,发起了轰轰烈烈的“排满运动”,以期建立以汉族为单一民族的民族国家。孙中山也曾一度把“驱除鞑虏,恢复中华”作为革命口号,称“如冰山之难持,满汉之不容”,要“将满洲鞑子从我们的国土上驱逐出去”。

而此时间,1903年后梁启超作为改良派的领袖,反对激烈排满,贬斥革命派的建立在汉满对立上的民族主义观念为狹義的“小民族主义”.梁启超更提出了中国应该提倡“大民族主義”。梁启超在《政治学大家伯伦知理之学说》一文中,提出了三个问题:“一,汉人果已有新立国之资格乎?二,排满者以其为满人而排之乎?抑以其为恶政府而排之乎?三,必离满洲政府然后可以建国乎?抑融满洲民族乃至蒙苗回藏诸民族而亦可以建国乎?”在一一分析后,梁启超得出结论:“自今以往,中国而亡则已。中国而不亡则此后所以对于世界者,势不得不取帝国政略,合汉合满合蒙合回合苗合藏,组成一大民族”(《政治学大家伯伦知理之学说》,《饮冰室合集》,卷十三,七四)。“則吾中國言民族者,當于小民族主義之外,更提倡大民族主義.小民族主義者何?漢族對于國內他族是也。大民族主義者何?合國內本部屬部之諸族以對于國外之諸族是也。中國同化力之強,為東西歷史家所同認,今謂滿洲已盡同化于中國,微特排滿家所不欲道。”(梁啟超,〈政治學大家伯倫知理之學說〉,《飲冰室文集》之十三,第五冊,頁75~76.)

初期的孙中山的民族主义实际上讲是一种种族主义,狹義的“小民族主义”.

笔者的点评:

在中国近现代史上梁启超最为人所诟病,所攻訐的一点,莫非就是梁启超提倡“虚君共和”、“改良派”、“立宪派”和“保皇派”。从事于思想发展史的学者更注重于研究一种思想的源起、發展與流變。我们可以这样地讲,梁启超提倡“虚君共和”、“立宪派”和“保皇党”的思想源起于中国的民族问题。是中国的民族问题的特殊性、复杂性和在这样的基础上如何地建设新的符合西方启蒙思想哲学家和西方宪政主义基本思想和基本原理的新型的中国,以及还需要考虑怎样用以最小的社会代价和最短的时间取得最大的社会效果,这三个问题的思索,使得梁启超提出了仿效英国的“虚君共和”、“立宪派”的思想,从而再一次的“坐实”了“改良派”、“保皇派”。

王柯在《在国民国家与民族问题——关于中国近代以来民族问题的历史思考》一文中指出,“边疆民族中开始发生分裂主义思想和运动与近代中国社会开始发生巨大变革,两件事连续发生,并不是时间上的巧合。正当清王朝开始全面崩溃之时,有一个思想家已经预见到:蒙古、新疆和西藏地区有人会以清王朝覆亡为借口,提出脱离中国的要求。他就是梁启超先生。1911年10月-11月,梁启超先生在《新中国建设之问题》中明确提出:”蒙、回、藏之内附,前此由于服本朝之声威,今兹仍训于本朝之名公,皇统既易,是否尚能维系,若其不能,中国有无危险?“

所以,直到清王朝灭亡,藏、维、蒙等民族,也没有具备中国人和中国国家的意识,而是在辛亥革命爆发之后立即出现分裂主义思想和运动。正是因为如此,中国的近代国家建设实际上从一开始就与西方国家不同:它必须回答应该如何消除边疆民族中的分裂主义倾向,或者说,它自身就必须是一种民族问题的对策。

也正是因为如此,梁启超先生主张,在中国社会的政治体制发生翻天覆地的巨变中,只有导入将清王朝皇室作为一种政治“装饰品”的“虚君共和”,才能保持中国的统一。他公言:如果拒绝“虚君共和”,甚至是将上述的“虚君共和”改头换面,以属于汉人的孔子后裔为“虚君”,也会招致蒙古、新疆和西藏等边疆地区的民族中出现摆脱中国的呼声。“

“梁启超先生正是从维护国家统一的考虑出发,尽管对清王朝政治深恶痛绝,仍然反对在中国实行”民主共和制“。1911年10月-11月,也就是在辛亥革命前后,他在《新中国建设之问题》一文中仍然说道:”呜呼!吾中国之大不幸,乃三百年间戴异族为君主,久施虐政,屡失信于民,逮于今日,而今此事亦成绝望,贻我国民以极难解决之一问题也。……盖吾畴昔确信美法之民主共和制,决不适于中国,欲跻国于治安,宜效英之存虚君,而时势之最顺者,似莫如就现皇统而虚存之。十年来之所以慎于发言,意即在是。“”

这时的“效美”与“效英”、“革命”与“立宪”、孙中山与梁启超之间的争论,表面上分歧在于中国未来的国家政体的选择,是应该实行“虚君共和”,还是应该实行“民主共和”上;实际上只是在于如何理解国民国家与民族之间的关系上,或者更进一步明确地说,两种思想在源起上的分歧就是对于“民族”的不同认识上,就是建立以汉族为单一民族的民族国家呢,还是建立以合汉合满合蒙合回合苗合藏为一大民族的民族国家呢?就疆域而言,只要继承明朝的疆域呢,还是要继承清王朝的疆域?

随着辛亥革命的爆发,孙中山革命派面对梁启超提出的中国的特殊性,(比如1911年10月30日,在民族种类最多的云南发动了“重九起义”,推翻了清王朝在云南的统治,建立了“大中华国云南军都督府”,梁启超的学生、云南军都督蔡锷在南京临时政府成立两个月前,就宣布云南军都督府的政纲为“汉、回、蒙、满、藏、夷、苗各族视同一体”,这是事实上的“七族共和”思想。)只好作出其最痛苦的选择,改变自己的口号,放弃“驱除鞑虏”,接受“五族共和”的现实,建立中华民国。“具体地讲,就是对于”鞑虏“的处置上,民国成立前重在”驱除“但不要人家的土地,而民国成立后重在”务使尽化于我汉族“并且不放弃人家的土地”。(借用陈礼铭的话)

从中国近代化过程的连续性的意义上讲,孙中山的“驱除鞑虏”的主张,事实上否定了中华国家的连续性,即在中国历史上中华国家并非是一个连续的存在;也否定了中国近代化过程的连续性。

四,孙中山的民族主义由“五族共和”到“汉族=中华的中华民族”

从学理上讲,梁启超“效英”的“虚君共和”方案实质上是想一举两得,对中国两个重要的宪政问题按梁启超的意见,国家应该采取虚位的国家元首制,实位的内阁制,即解决中国应实行总统制呢还是内阁制的问题,这是一;保留现清朝皇室作为虚位的国家元首以保持清王朝的疆域的完整与统一,即如何解决中国的民族问题,以及如何保持清王朝的疆域的完整与统一的问题,这是二。

辛亥革命以后,“南北和谈”和平确定了“五族共和”的主张,清朝逊位,建立了中华民国。我们的思路由此分为二个既不同又相关问题来叙述。先讲中国的民族问题,后讲总统制呢还是内阁制的问题。

1912年1月1日,孙中山在《中华民国临时大总统宣言书》中正式提出五族共和论,他在宣言中说:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地方为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸人为一人。是曰民族之统一。”孙中山提出“今日中华民国,南北统一,五族一家”,“五族合一,创建共和”,“今日五族共和,天下一家”,等等。这对于包括孙中山在内的一直鼓吹民族革命的革命家来说,从“驱除靼虏”到“五族共和”,这可是一个重大的政治路线的转变。这就是辛亥革命以前提出的驱除满族的思想被彻底抛弃,国家的性质也从过去的汉民族的单一民族的中华国家被重新规定为多民族统一的中华国家,这个“中华”的国家开始强调它的国民由五个民族构成,它已不同于“驱逐鞑虏”的“中华”,已不要求将满族从中国排除出去。

至于对什么是“五族共和”,如何实现“五族共和”,怎样才能防止民族分裂,在辛亥革命期间,蒙古、西藏已有人借清朝覆亡为由,提出独立,脱离中国的要求时,孙中山既没有采纳梁启超的“虚君共和”方案,又没有自己的系统的思考与研究,拿不出应对办法,更没有什么新的建议提出。到了1919年,孙中山却来了一个一百八十度的大转弯,开始公开他的扬弃五族共和的主张。

村田雄二郎在《孙中山与辛亥革命时期的“五族共和”论》中说,“有趣的是,孙中山在北方历访(指孙中山在1912年秋,访问北京,张家口,太原等地——笔者注)以后,就没有再谈及五族共和。到了1920年,反倒开始说这类说法纯属有误。”现在说五族共和,实在这五族的名词很不切当。我们国内何止五族呢?我的意思,应该把我们中国所有各民族融成一个中华民族,并而要把中华民族造成很文明的民族,然后民族主义乃为完了“(《在上海中国国民党本部会议的演说》1920年11月4日)。

并且,在1921年,孙中山以强烈的口吻指责五族共和,说:“自光复之后,就有世袭底官僚,顽固底旧党,复辟底宗社党,凑合一起,叫做五族共和。”(《在中国国民党本部特设驻粤办事处的演说》1921年3月6日)。从这些事实上可以看到,孙中山本身是从民国初年开始就对五族共和持有异议态度的。“

中央研究院朱浤源研究员在《再论孙中山的民族主义》一文中说,“民国八年,孙中山公开扬弃五族共和的主张,同时反对代表五族共和的五色旗。他说,我国人自汉族推覆满清政权、脱离异族羁厄之后,则以民族主义已达矣;更有无知妄作者,于革命成功之初,创为汉、满、蒙、回、藏五族共和之说,而官僚附从之。且作清朝之一品武员之五色旗,为我中华民国之国旗,….此民国之不幸,皆由不吉之五色旗有以致之也。”(孙中山《三民主义》,1919年国父全集民国78年册2 ,页334-335)

“民国九年,孙中山再提扬弃五族共和的主张。再次呼吁仿效美国,组成中华民族.当年十一月四日,他说得更清楚:(孙中山《修改章程之说明》1920年11月4日国父全集民国71年版册2 ,页379)

现在说五族共和,实在这五族的名词很不切当。我们国内何止五族呢?我的意思,应该把我们中国所有各民族融化成一个中华民族。(如美国本是欧洲许多民族合起来的,现在却成了美国一个民族,为世界最光荣的民族。)我们中国许多的民族也只要化成一个中华民族。并且要把中华民族造成很文明的民族,然后民族主义乃为完了。“

1920 年,孙中山在国民党特设驻粤办事处成立会上说:“自光复之后,就有世袭的官僚,顽固的旧党,复辟的宗社党,凑合一起,叫做‘五族共和’。岂知跟本错误就在这个地方。讲到五族的人数,藏人不过四五十万,蒙古人不过百万,满人只二百万,回教虽众,大都汉人。讲到他们的形势,满州既处日人势力之下,蒙古向为俄人范围,西藏亦几成英国的囊中物,足见他们皆无自卫的能力,我们汉族应帮助他才是。汉族号称四万万,或尚不止此数,而不能真正独立组一完全汉族的国家,实是我们汉族莫大的羞耻,这就是本党的民族主义没有成功。由此可知,本党尚须在民族主义上做功夫,务使满、蒙、回、藏同化于我汉族,成一大民族主义的国家。……不能笼统讲五族,应该讲汉族的民族主义。或有人说五族共和揭橥已久,此处单讲汉族,不虑满、蒙、回、藏不愿意吗?此层兄弟以为可以不虑。彼满州之附日,蒙古之附俄,西藏之附英,即无自卫能力的表征。然提撕振拔他们,仍赖我们汉族。兄弟现在想到一处调和的方法,即拿汉族来做个中心,使之同化于我,并且为其他民族加入我们组织建国的机会。仿美利坚民族的规模,将汉族尽管扩为中华民族,组成一个完全的单一民族国家,与美国同为东西半球二大民族主义的国家。……故将来无论何种民族参加于我中国,务使尽化于我汉族。”(《孙中山全集》5卷474页)

1922年,孙先生演讲军人精神教育,提出:“所谓五族共和者,直欺人之语。盖藏、蒙、回、满,皆无自卫能力。发扬光大民族主义,而使藏、蒙、回、满,同化于我汉族,建设一最大之民族国家者,是在汉人之自决。”(《孙中山全集》6卷24页)

笔者的点评:

台湾学界曾为有关孙中山“五族共和”进行了热烈的争辩。“孫文倡導國民革命,所提出的各種學說,其中為學界解讀不一,且曾為孫文本身所否定者,殆為”五族共和“思想”。(林冠群《試論孫文“五族共和”思想》)究其原因,就是孙中山的民族主义根本上来算不上是一门学说。

梁启超评价李鸿章时说,“史家评霍光曰不学无术,吾评李鸿章亦曰不学无术”。“伊(日相伊藤博文)有优于李者一事焉,则曾游学欧洲,知政治之本原是也。此伊所以能制定宪法为日本长治久安之计,李鸿章则惟弥缝补苴,画虎效颦,而终无成就也。但日本之学如伊藤者,其同辈中不下百数,中国之才如鸿章者,其同辈中不得一人,则又不能专为李咎者也。”,“质而言之,则李鸿章实一无学识无热诚之人也。虽然,以中国之大,其人之有学识有热诚能愈于李鸿章者几何?十九世纪列国皆有英雄,而我国独无一英雄,则吾辈亦安得不指鹿为马,聊自解嘲,翘李鸿章以示于世界曰:此我国之英雄也。呜呼!亦适成为我国之英雄而已矣,亦适成为我国十九世纪以前之英雄而已矣。”《梁启超评价李鸿章》(《李鸿章传》,作者:梁启超,出版社:陕西师范大学出版社)

梁启超评李鸿章亦曰不学无术,笔者在这里借用梁启超评李鸿章的话,评孙中山亦曰不学无术。

伊藤博文曾游学欧洲,知政治之本原是也。此伊所以能制定宪法为日本长治久安之计,李鸿章则惟弥缝补苴,画虎效颦,而终无成就也。孙中山虽曾历美国欧洲,但终不知政治之本原是也。孙中山则惟弥缝补苴,画虎效颦,东拼西凑,搞了一个“三民主义”,而终无成就也。二十世纪的中国独无一英雄,诸辈亦安得不指鹿为马,聊自解嘲,翘孙中山以示于世界曰:此我国之英雄也。

朱浤源在《再论孙中山的民族主义》一文中说,“显而易见,孙中山的目的,自不在创立民族学学说,也不在取得国际法上理论的园融(虽然他们也谈国际法)(如胡汉民曾在民报第6期到第13期中大谈国际法),而是武装革命。武装革命所赖的重要是暴力与情绪,而不是逻辑与理性。(朱浤源《孙中山与胡汉民民族主义的比较》)”

没有逻辑与理性,也就没有了学说与理论可言。不讲逻辑与理性,此乃不学无术之辈也。

请注意,梁启超评李鸿章时用了弥缝补苴,画虎效颦这两个成语,弥缝补苴的意思是:弥补缝隙不足,修复缺陷漏洞,画虎效颦的意思是画虎类犬、东施效颦。此事难效颦,画虎恐类狗。我们要讲,孙中山弥缝补苴,画虎效颦,造就了他的三民主义之“混”,而蒋介石丢失大陆的根本原因就是“失之于混”。

大陆学者邵建将孙中山梁启超之争问题的本质看得最清楚,他在《梁启超为何反“革命”》中说,“当年孙中山要推翻帝制实行共和,梁启超反对。但,后来袁世凯要推翻共和恢复帝制他又起而反对。看起来,梁启超惯于以今日之我攻昨日之我,时人乃至后人亦常以”多变“诟病其人。其实,梁在政治策略上多有他的”权“与”变“,但在政治立场上亦有他的”经“与”常“,后者就是”只问政体,不问国体“八字。这是他不变的根据,也是他多变的缘由。”

“在相对的意义上,国体显示国家的性质,它可以用来表明一个国家姓什么,比如君主制的国家姓君”,民主制的国家姓“民”。政体不然,它不问国家权力握在谁手,它问的只是这个权力如何运作。因此,政体通常是指国家政治权力的运作形式,比如国家权力在宪法层面上是“限权”和“分权”的,就是立宪政体(反之则是非立宪)。长期以来,人们已经习惯把国体政体视为一体,并且认为政体直接是由国体所决定(如君主必然专制,民主无以独裁)。其实不然,这两体之间各自有相对的空间,它们的表现甚至可以交叉,即共和不一定立宪,立宪不妨碍它是君主。“孙中山就是这样一个不学无术之徒,把国体政体视为一体,并且认为政体直接是由国体所决定(如君主必然专制,民主无以独裁)。

关于五色旗的问题。就讲一讲歐盟會旗的故事。1951年德法意与荷比盧六国签署《巴黎条约》,决定成立欧洲煤钢共同体。后扩大为旨在創造共同市場,促進自由流通的“欧洲各共同体”。1972年后英丹爱希西葡加入成十二国的欧洲联盟。其會旗為天藍色底,上面有12顆金黃色的星,表示歐洲聯盟12個成員國。1995年后又扩大至目前拥有二十八个成员国的欧盟。但歐盟盟旗却不再改变,只是,现在的歐盟盟旗的十二顆星代表的已不是創立聯盟的十二個會員國。联系到中国的“五族共和”,也可以将“五”理解为多数,如前面提到的“六族共和”,“七族共和”一样,只是表示多民族共和的意思,从而即可化解所有的矛盾,大不可不必像孙中山一样来一个自我否定。因为诚信是做人的一个信条,就拿国际法来讲,现在的国际法在解决争端中有一条禁止反言原则。所谓禁止反言原则,意思就是不能出尔反尔。

纵观世界近代的历史,可以知道,要想造就多民族为一个统一的民族,其方法不外乎两种,一为“民族同化”,一为“民族融合”。孙中山先生在很多场合使用过“融化中国所有各族成中华民族”,“把中国所有各民族融成一个中华民族”的说法,在很多场合使用“民族同化”,“使藏、蒙、回、满,同化于我汉族”,但是如果仔细分析,就会发现,孙中山先生所提倡的造就中华民族的方法,并不是“民族融合”,而更接近“民族同化”。

“民族同化”,指一个民族丧失其原有的本民族特征,单向地接受其他某个民族的文化,并且最终变成这个民族的一部分,而这个民族自身的性质却并不因为其他民族的加入而有任何的改变。“1919年到1922年,他(孙中山)的”中华民族“观是一种以同化为基础的一元一体的”中华民族“观,就实质而言,这是一种大汉族主义的民族观。”(郑大华)“同化”的主体是汉族,其他民族处于被汉族同化的地位;而“融化”是各民族之间的平等交往,不存在谁被谁同化的问题。由于源头上就混乱不清,下面执行时不可避免地产生混乱现象。如贵州省主席杨森在贵州大力推行统一语言文字、汉苗通婚、统一服装等三大运动,要求民众统一使用汉语,强迫苗族姑娘嫁给汉人,派人到苗寨剪去苗族妇女的头发与花裙。广西地方当局于1931年颁布《广西各县市取缔婚丧生寿及陋俗规则》,对婚嫁、丧祭、生寿、游神、歌圩等风俗习惯做出了详细的规定。两年后,又修正公布《广西省改良风俗规则》,要求各少数民族改装易服,不穿本民族传统服饰;不准聚集歌圩唱和;不准迎神建醮、奉祀淫祠及送鬼还愿等,从而剥夺了少数民族保持本民族风俗习惯和民族文化的权利。因此,“国民党的‘宏教化’就是要开化少数民族,以汉族文化同化少数民族。把民族的统一建立在同化少数民族的基础上,这是国民党民族政策的特点。”而这一政策的思想来源则是“孙中山的民族同化思想”。(赵学先等:《中国国民党民族理论与民族政策研究》,中央民族大学出版社2101年,第187页。转引于郑大华:《论晚年孙中山中华民族观的演变及其影响》)

既然讲“所有各民族融化成一个中华民族”,那就不能讲,汉民族的始祖黄帝是中华民族的始祖。就汉民族的始祖黄帝说成是中华民族的始祖,这就犯了逻辑上的错误。据报道,“为传承弘扬对中华民族文化影响力,每年于清明节前夕,中华民国都会举办中枢遥祭黄帝陵典礼。2016年中枢遥祭黄帝陵典礼,4月1日上午在台北市圆山国民革命忠烈祠隆重举行,中华民国总统马英九主祭,这是马总统任内第6度参加中枢遥祭黄帝陵典礼,表达对中华传统文化尊宗敬祖的重视,彰显慎终追远的意涵”。

梁启超研究了美利坚民族和美利坚合众国的形成并深得其精髓,第一个提出了“中华民族”的概念。他对民族主义做过如下定义:“盖民族主义者,谓国家恃人民而存立者也,故宁牺牲凡百之利益以为人民”。很明显,他认为民族主义思想产生的前提是国家尊重民意:“国家者,由人民之合意结契约而成立者也,故人民当有无限之权,而政府不可不顺从民意。是即民族主义之原动力也”。从梁启超就国民国家与民族主义之间关系的解释中可以看出,梁启超所说的民族主义,实质上就是国民的爱国主义精神,就是国民对国家的“认同”。经过研究,笔者得出了这样的结果,“从联邦制的学理来说,在世界上有三种不同的联邦制,一种是瑞士、德国式的联邦制道路,它靠的是‘同质’原则作为联邦的纽带。另外就是美国、加拿大联邦制道路,它靠的是‘认同’作为联邦的纽带,第三种就是列宁苏联联邦制道路,它靠的是‘实行民主集中制’的苏联‘共产党’作为联邦的纽带。”(孟泳新:《为什么同样的联邦制让苏联等国家走向深渊?》)这里讲的‘认同’,就是指的是国民对国家的“认同”。在美国,靠的是‘认同’,‘国民对国家的“认同”’作为美利坚合众国存在的纽带。尽管梁启超不赞成中国搞联邦制,心仪的是“中华民国永远定为统一共和国”,但他从美国人对“美利坚民族”的“认同”,美国国民对自己国家的“认同”中看到希望和智慧,从而率先提出了“中华民族”,以及“民族”,“民族主义”等等一系列的概念和理论。竟然来自于英国,德国,欧洲诸国的白种人,来自于非洲的黑种人,来自于菲律宾,日本,中国亚洲诸国的黄种人,只要对“美利坚民族”的“认同”,都可以成为美利坚合众国的国民。那我们汉、回、蒙、满、藏、夷、苗等等各族,曾经共主共生于斯、相与交融于斯近几千年,已经在清王朝下共同生活了几百年了,即是有着共同文化基础,又有地域相连、具有合则双利分则双害的地缘政治、共生共灭的经济特征的同类人种,岂不更有理由,结合成一个“中华民族”,以求整个国家和人民的繁荣和幸福。

对于孙中山梁启超之民族问题的区别,王柯在《国民国家与民族问题——关于中国近代以来民族问题的历史思考》中点出重要之处,“然而,与(孙中山)革命家们先民族(nation)后国家(nation state)、即按照他们人为设定的”民族“的尺寸建设国民国家的道路不同,梁启超先生主张的是一条先国家(nation state)后民族(nation)、即按照国民国家的尺寸建设(或者是”整合“)”民族“的道路。”笔者写上面一段的主要意思是解释梁启超的思想,思路的由来,或者说,梁启超是如何思考这个问题的。特别的一点是指出,“认同”,国民对“中华民族”的“认同”,国民对“国家”的“认同”,这是最重要最关键的问题。这就是一个民族国家的存在与否在学理意义上的分析结果。从真正的意义讲,要想造就多民族为一个统一的“中华民族”,那是要经过几千年的努力方能实现。由于梁启超的“导入将清王朝皇室作为一种政治”装饰品“的”虚君共和“,才能保持中国的统一”的方案没有为辛亥革命所接受,中国便失去了一个最简便的“最小‘同质’性”(我们都是清王朝的子民),故在一个未来的很长的时间内,我们只能坚持“国民对”中华民族“的”认同“,国民对”国家“的”认同“”作为类似于瑞士、德国式的联邦制道路中的最后的一个仅存的“最小‘同质’性”。失去“国民对”中华民族“的”认同“,国民对”国家“的”认同“”,失去了这一仅存的“最小‘同质’性”,中国只有四分五裂,因为依靠“‘实行民主集中制’的中国‘共产党’”作为维系中国多民族国家的统一的“最小‘同质’性”,如同苏联一样,是靠不住的,也与中国实现民主运动的目标背道而驰的。

孙中山虽曾历美国欧洲,但终不知政治之本原是也,孙中山的民族主义既对“美利坚民族”的形成不得其精髓,也不明白中国民族问题的真相,更不明白问题的关键之处,处理民族问题时不免左右摇摆,失去方寸。孙中山走的是先民族后国家的道路,毛泽东仍然是走的这一条道路,不过,毛泽东还多搞了一个民族识别运动,将中国民族问题搞得更加混乱,中国的民族问题现状就是这样。

有趣的是,孙中山其一生自始自终也不承认梁启超的贡献和自己的缺陷,但这一点是有目共睹的事实,在民族,中华民族,民族主义,联邦制,等等众多问题上,孙中山最终都是不得不偷偷地借用了梁启超的思想和提法,如中华民族,多族共和。

【民主中国首发】时间:7/5/2016