来源:微信公众号:东方历史评论 作者: Timothy Snyder 翻译:郎超

摘要

对于阿列克谢耶维奇而言,1991年苏联解体并不意味着一个完全崭新的开始,因为她似乎想要表明的是,当思索过去的过程被扰乱时,人们当下的思维根本无法真实触及过去。当官方的怀旧情绪将原本该进行个人反思的空间填满时,改变确实会致命。

庆祝身兼记者与当代历史学家双职的白俄罗斯女作家,斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇,荣获2015年诺贝尔文学奖的桂冠既正确,亦不尽然。她作品的能量与合理性,根植于她所选择的主旨与关注点:它们描摹了阿列克谢耶维奇那一代人所作出的人生选择,并着重于叙述那一代人所处的、时代的转折点——前苏联解体。因着前苏联的解体,俄罗斯、乌克兰与白俄罗斯都各自转变为了独立的民族国家,相应的,阿列克谢耶维奇的生活也被割裂在了这三个国家中,她与她的作品都同这三个国家紧密相关。通过让不同的个体发出声音,她的作品得以对过去进行严格的审视;同时,因为她耐下性子避开陈词滥调,关注超乎人们预想的信息,并采用一种克制的口吻来叙事,她的作品吸引了经历不同、思想迥异的读者,这些读者中的很多人,与阿列克谢耶维奇并非处于同时代,也并不曾在前苏联的土地上生活过。波兰语中有一个可以恰如其分形容阿列克谢耶维奇写作方法的词汇-literatura faktu-“关乎事实的写作”。她作品的主旨——从虚构的过去中重获真实的生活——使她成为了一个敏锐而激烈的、针对怀念白俄罗斯与俄罗斯独裁统治的情绪的批评者。

阿列克谢耶维奇自始至终都试图揭露对于世事的过度简化,而描述她于1948年出生于前苏联则恰恰是一种过度简化。她的家乡,斯坦尼斯拉沃夫,坐落在一片叫做加利西亚的土地上。十四世纪始,这片土地隶属于波兰,十九世纪时并入哈布斯堡王朝的疆域,而在二十世纪的二三十年代,又处在波兰第二共和国的领导下。1939年,随着《苏德互不侵犯条约》的签订,苏联入侵波兰,斯坦尼斯拉沃夫被苏联统治。不久,希特勒于1941年撕毁条约并入侵苏联,德国人迅速吞并了斯坦尼斯拉沃夫。在二战以前,犹太人是斯坦尼斯拉沃夫人口最多的族群,而在大屠杀中他们几乎全部被杀死。在这场战争中,居住在这座城里的大部分波兰人和乌克兰人,或被德国人和苏联人杀害,或被驱走,而幸存的那些人则被苏联红军征走,战死沙场。因此,阿列克谢耶维奇童年生活的斯坦尼斯拉沃夫,在行政和人口组成上来讲,都是一座全新的苏联城市。

或许重要的是,她所出生的这座城中的一切,不仅仅关乎压迫,也含着被尘封的、过去的符咒,而她的家庭与历史上冲突双方都有着一言难尽的、千丝万缕的联系。她白俄裔的父亲曾参与过抵抗乌克兰民族主义者的斗争,这些乌克兰人为了建立一个独立的乌克兰国家而力图占领加利西亚。她的乌克兰祖母则告诉她,乌克兰人口口相传的大饥荒,是斯大林的政治阴谋,这场发生于1932年到1933年的饥荒导致三百万苏联治下的乌克兰人死亡。这一信息非常关键,因为苏联历史的核心神话之一——传说中取得了巨大成就的农业集中化生产,恰是这场大饥荒的主要诱因之一。苦难被归咎于乌克兰人,他们因此遭受了严苛的征用和报复,这使得饥荒被持续输送到他们的土地上。而与此同时,苏联人民则被告知,如果不是由于民族主义者和怠工分子的妨碍,集体化本身是非常成功的。是集体化和二战(也被称作“卫国战争”)共同构建了阿列克谢耶维奇那一代人所经历、感知到的苏联。集体化与卫国战争都是被虚构的神话所美化、所遮掩的大灾难,构建出的神话得以起效,部分原因在于人们希望个体所受的折磨与其做出的牺牲是有意义的。回顾往昔,集体化被认为是赢得卫国战争胜利的必要条件,而卫国战争的胜利反过来证明了集体化制度的合理性。集体化这一模式,作为奠定一种新的社会形式的基石,在战后被植入到新的地区,比如斯坦尼斯拉沃夫。二十世纪五十年代,阿列克谢耶维奇一家由隶属于乌克兰苏维埃社会主义共和国的斯坦尼斯拉沃夫搬迁到白俄罗斯南部的波列斯卡亚地区,这一地区因居民的国家、民族身份认同的模糊性而知名。年轻时的阿列克谢耶维奇做过教师,也在当地的报社工作过;二十世纪六十年代末,她前往白俄罗斯首府明斯克学习新闻学,学成后她回到白俄罗斯南部,在別廖扎——又一个战前属于波兰的城市——工作。在这期间,她的家乡斯坦尼斯拉沃夫,被改名为伊万诺·弗兰科夫斯克,这一称呼在已经独立的乌克兰被沿用至今。

对于阿列克谢耶维奇和她的同龄人而言,他们在苏联境内任意穿梭,因为俄语在苏联的全面通行而使他们的旅行成为可能,同时,自1970年以来自官方开始的对苏联的怀旧思潮逐渐取代了马克思主义,这三个方面构成了阿列克谢耶维奇那一代人的身份认同。同她家一样,从乌克兰苏维埃社会主义共和国搬到白俄罗斯苏维埃社会主义共和国的人们,会比只待在其中一个地方的当地人对于苏联更有认同感、更为忠诚。虽然她的父母并不是俄罗斯人,俄语却是他们家庭内部使用的语言,并且是她进行创作出版的唯一语言。阿列克谢耶维奇和她的同龄人,比如,俄罗斯总统弗拉基米尔· 普京(1952年出生)和白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科(1954年出生),并没有经历二十世纪三十年代和四十年代苏联境内的巨大转变与各种灾害,但他们在成长过程中,都被一种类似马克思主义的思想所滋养,即所有的苦难都有一个目的,并且在他们的新地方主义(neo-provincial)观念里,这个目的是维持他们恰好出生在的、杰出的苏维埃的持续。当列昂尼德·勃列日涅夫宣称苏维埃联盟是“确实存在的社会主义”的典范时,他将乌托邦这一概念从未来剥夺走,坚称现状就是妥善且恰当的,从而将苏联系统的合法性建立在了它的过去之上。当今天的我们直面卫国战争与斯大林是一个优秀的管理者这样的神话时,我们所听到的并非是这些事件本身的回响,而是二十世纪七十年代的这场关于苏联记忆的重塑运动。在这场运动中成长起来的一代,是今天俄罗斯与白俄罗斯的当权者,尽管不再是乌克兰的统治者。

在1970年代和1980年代早期,阿列克谢耶维奇作为一名苏维埃记者的特殊之处在于,无论是在别廖扎还是后期在明斯克,她都试图拨停已经被从前进调整为后退的苏维埃时间机器。最为独特的是,她找到了实现这个目标的方法——新闻调查:如果真相是可以被获得的,那么就需要非常艰苦的个人努力,去与一个很可能已经将个人经历和历史淹没、并屈服于苏维埃整体历史叙述的个体进行谈话。她第一份手稿的内容是关于一场典型的苏维埃经历的:人们背井离乡从乡村来到城市,无论在苏维埃还是在世界任何地方,这都是社会进步的基本形式,这也意味着人们用乡土记忆换取更为艰苦的、城市生活的辞章。这一份手稿未能出版。

在阿列克谢耶维奇最为熟知的苏维埃联盟的西部城镇里,城市生活不仅仅对部分人,对所有人而言都是新奇的,因为战前的城市阶级或被战争和大屠杀所消灭,或被驱逐出境。来自当地乡村和全苏维埃的人们在这些空荡荡的城市落脚。白俄罗斯的首都明斯克大约是苏联所有的战后城市中的一个极端,在德据时期,明斯克不仅仅失去了其大部分的犹太居民,也失去了一部分使用白俄罗斯语的腹地。阿列克谢耶维奇她自己,在给一家用俄语进行出版的白俄罗斯文化杂志做记者时,参加了当地因战争所致的、语言的俄罗斯化。明斯克曾是并仍然是苏维埃怀旧思潮的首都,在这里,战争时期的苦难如同一根稻草,被编织进了金色的政治意义里。苏维埃没有别的地方比白俄罗斯在战时所受的磨难更多,它的游击队、它的“英雄城市”已变成怀念苏维埃热潮的核心。

最早对这一狂热回忆进行质疑的,是杰出的白俄罗斯作家阿列西·阿达莫维奇,他于1971年出版的小说《卡廷》以一个可以接受的开端展开了故事-一个叫做卡廷的村庄被选做承办苏维埃抵抗德国占领白俄罗斯游击战的官方纪念仪式。但很快故事就转向了一种对于被纪念事件非常富有挑战性的复述。在故事的开始,讲述者坐在开往卡廷的巴士中,因在战争中失明,他仅能听到过去战友同志们的声音,这些声音唤起了他对于战争真实模样的记忆。尽管《卡廷》是一本小说,而阿列克谢耶维奇是一名记者,她将这种写作模式——即面对纪念碑去闭上双眼聆听,直到被埋藏在地下的废墟开始移动——化为己用。非常明显,阿达莫维奇对阿列克谢耶维奇在文学上和思维上都有着主要影响,现在阿达莫维奇的小说有着优秀的英文译本。

阿列克谢耶维奇的第二本书于1983年完成,这本书讲述了二战期间苏维埃女兵的经历。她在闲余时间自费穿越整个苏联,与这些女兵见面,整个过程中她没有依赖位于明斯克的白俄罗斯文化杂志雇主的帮助。与第一份手稿一样,这本书无法出版。但在1985年,苏联进行了米哈伊尔·戈尔巴乔夫所倡导的经济政治体制改革,随之而来的是描写过去的书籍得以出版。阿列克谢耶维奇的书以《我是女人,也是女兵》的题目出版,并在苏联最后的日子中极为畅销。即使在欧洲与美国进行了三十年的性别研究后的当下,这本书依旧称得上是关于女兵研究的里程碑。

苏联的解体并没有明显改变阿列克谢耶维奇的关注点和她的政治坐标。将她定义为一个异见者或者反对党人都是不正确的,因为无论是在苏联晚期还是在1991年后独立的白俄罗斯时期,她在政治上都不算活跃。苏联解体后她开始描写1970年代和1980年代的经历——关于她同龄人的经历。她拒绝官方对于那个年代的阐释(哪怕是沉默),也拒绝民族主义者(无论是白俄罗斯人、俄罗斯人还是其他人)试图将苏联的过去作为原料,来构建又一个关于光明未来的故事。

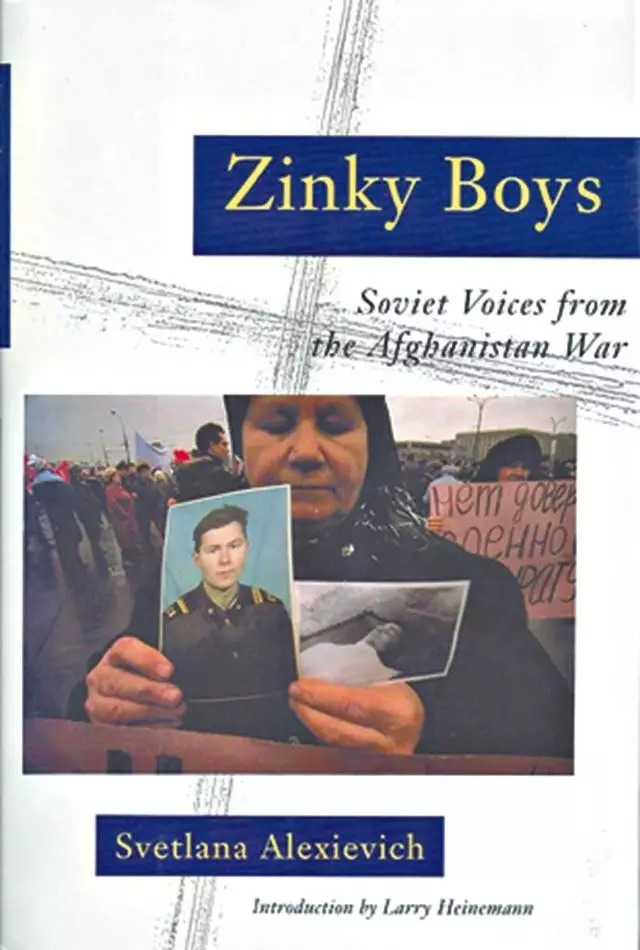

她的第四本书于1989年出版,描述了苏联在阿富汗的战争(1979-1989),这是一场超越任何事件的、将苏联击溃的灾难。一开始,苏联的媒体对于红军出现在阿富汗这一事件是集体噤声的,但随后即将这场军事行动的目的描绘为维护和平而不是去支持或反对任何一个政权。在电视时代,关于这场战争,苏联媒体所呈现的典型形象是一个正在植树的士兵。阿列克谢耶维奇再一次找到了退伍士兵和女性,年轻的士兵和他们的母亲。她将这一经历写成了一部杰出的报告文学著作,很可能是她最为优秀的作品,在书中,通过年轻士兵的母亲的言辞,和他们自己的描述,问题(我们现在称之为创伤后压力/创伤后应激)逐渐呈现出来,随后,通过个体记忆的再现,典型的战争经历得以慢慢展开。这本书的英文题目为《锌皮娃娃兵》,这很尴尬,因为“锌”指代着士兵的棺材。

对于阿列克谢耶维奇而言,1991年苏联解体并不意味着一个完全崭新的开始,因为她似乎想要表明的是,当思索过去的过程被扰乱时,人们当下的思维根本无法真实触及过去。当官方的怀旧情绪将原本该进行个人反思的空间填满时,改变确实会致命。

她的下一本书是关于她父母辈的,这些人往往是二战的英雄,而他们纷纷在二十世纪九十年代自杀。

在接下来的一本关于切尔诺贝利的书中,她将记录受害者声音的技巧与更为直白的、关于苏维埃过去的寓言结合起来。一方面,她比任何人都更能够将不同受害者发出声音的方式,放置在当时苏维埃特定的背景下,让他们利用手头的参考,尽可能理解在匆忙中发生的一切究竟意味着什么:

他们告诉我们一串毫无疑义的话。你会死掉。你需要离开。撤退。人们感到惊恐。他们被恐惧填满。夜里,人们开始收拾东西。我也得到了我的衣服,并将它们整理起来。表彰我诚实劳作的红色的徽章,还有我的幸运钱币。多么悲哀!我的心被(悲伤)充满。如果我说谎,就让我在这里当场被杀死。接着,我听闻士兵是如何清空一整个村庄的,还有这位老先生和女士留了下来。直到那个时候,当人们被唤醒并被送上大巴时,他们(老先生和女士)带上了他们的奶牛并走进了森林。他们要在那里等待。就好像在战争年代,当他们(士兵)烧掉整个村庄时一样。为什么我们的士兵要驱赶我们?

与此同时,关于辐射伤害的主题让阿列克谢耶维奇特定的接近过去、现在和未来的方式令人痛苦地露骨。当切尔诺贝利的反应堆在1986年四月份爆炸时,苏维埃当局将消息通知给当地群众的速度非常缓慢,而且,关于灾难的规模,当局一直很含混。乌克兰苏维埃社会主义共和国的居民们首先被影响,然而接着,整个白俄罗斯苏维埃社会主义共和国都被含有核辐射的灰尘所笼罩。苏维埃当局选择沉默就意味着这次事件的伤害将愈发持久。一旦人们接触到了核辐射,他们所能做的所剩无几。灾难和谎言互为帮凶,将疾病与死亡一起带来。

一种思考阿列克谢耶维奇这种不断对持久性灾难进行调查的思路,是将她的这种方式与其近亲——流行与前苏联和全世界的末日后幻想(文学)的缺陷进行对比。在美国,广为人知的末日后幻想题材作品包括大卫·福斯特·华莱士的《无尽的玩笑》(1996),这本书描绘了北美大陆被一种对于扭转人口数目的、野心勃勃的尝试所异化;以及加里·施特恩加特的《爱在长生不老时》(2011),作品的背景是美国因为对中国的债务而崩塌。村上春树,一个经常在谈论诺贝尔奖时出现的名字,经常邀请他的读者去收集书中那些预示未来灾害本质的线索。类似的还有俄罗斯作家米哈伊尔·尤里日的《第三帝国:俄罗斯本应成为的国家》(2006),在书中一场发生在世界范围内的战争将俄罗斯的力量推到了大西洋海岸。美国与俄罗斯的这一类书籍都享有一个共同点——它们都提供了某种形式的慰借:温和一些的书采用一种喜剧的方式呈现其内容,而较为猛烈的书则力图展现力量。人们在药物中寻找慰借,在华莱士、施特恩加特和村上的书中寻找爱,并为尤里日书中所描述的力量而欢欣鼓舞。

在白俄罗斯,天赋凛然的作家维克多·马丁诺维奇在书中描摹灾难,却并不试图给读者带来安慰:在他2014年的作品《墨瓦》中,他想象了一个被中华帝国包围的俄罗斯,而白俄罗斯则是这个俄罗斯的一部分。在这个国度里,合法的公共行为是消费,而当地人被允许使用的语言是俄语。书里没有漫画般的安慰,实际上,没有太多任何形式的安抚。权力没有给白俄罗斯当地带来任何救赎,人们对写着白俄罗斯语的碎纸上瘾——墨瓦在白俄罗斯语中的意思是“语言”。如果我们从这本书所采用的虚构的、白俄罗斯人的角度来看待未来,我们就可以从另一个角度理解阿列克谢耶维奇。在她的作品中,灾难发生后并没有救赎出现,因为灾难不仅仅已经发生了,而且它仍然存在于我们中间。寻找过去真相的蛛丝马迹是非常个体化的、危险的,并具有破坏性,但除此之外别无他法。一些来自白俄罗斯的阿列克谢耶维奇的评论家希望她能够用白俄罗斯语进行写作,认为白俄罗斯民族文化的缺失使得她作品的真实性有了重要的缺憾,也让她少了点创造新东西的机遇。比如,有趣的是,马丁诺维奇的第一本书是用俄罗斯语写就的,而第二本书他转而使用白俄罗斯语。

阿列克谢耶维奇令人悲伤的编年史——和她其他的写作对象相比, 二战中的女兵,苏联-阿富汗战争的退伍军人,切尔诺贝利核电站爆炸的受害者——是对于现实的逃避主义的例外。她决不能够允许自己通过小说写作的技巧来跳出现实,再回过头去寻找意义、救赎和娱乐。通过她不懈的、与数以千计的人交谈的努力,她得以将并不久远的历史从集体遗忘的模式中拯救出来,接着将她所采访的人对过去的叙述用一种既能够重现历史,又不强加叙事的方式整理出来。有时候阿列克谢耶维奇被用来和雷沙德·卡普钦斯基,杰出的波兰裔国际记者进行类比。与卡普钦斯基不同的是,她拒绝通过融合的方式创造出吸引人的角色。她的作品中没有角色,只有声音。

阿列克谢耶维奇是为数不多的、不以小说作品获得诺贝尔文学奖的得主,类似的获奖者还有亚历山大·索尔仁尼琴、温斯顿·丘吉尔和德国历史学家特奥多尔·蒙森。将她与以上三位获奖者放在一起,可以看出他们的重要不同:无论是记述罗马帝国(蒙森),第二次世界大战(丘吉尔),或是古拉格(索尔尼仁琴),这三位男性作家都努力对重大历史事件进行高明而连贯的解读;与之形成对比的是,阿列克谢耶维奇似乎并没有这样的野心,她未曾试图将任何事件塑形。实际上,她所做的和年轻的索尔仁尼琴最为接近,即间接的、和已经存在的主流的不合理叙述相斗争。然而和索尔仁尼琴不同的是,晚期的索尔仁尼琴试图总结苏联的历史,而阿列克谢耶维奇持续记录着她那一代人的记忆和经历,这些经历在本质上是不断变化的。

在她最新的作品中,她非常直白地表明,自己的身份认同与她同时代的人是一致的,他们同时经历了苏联和后苏联时代。她在政治流亡中完成了《二手时间》这本书,并在2013年回到白俄罗斯后很快出版。在这本书中,她将苏联拟人化,并以其作为探究的主角,公开进行着一次次解读,但从未承认苏联的解体开启了任何新的纪元。或许这本书比她之前任何一本都更饱受争议,因为她的记述方式依赖于直接与事件亲历者进行接触和聊天,而由于她在21世纪的头十年被流放到欧洲,她很可能没有办法直接观察并接触包括白俄罗斯人在内的前苏联各式各样人是如何直面过去的。即便如此,正是得益于她不停歇的、对正在形成的关于1970年代和1980年代的经历的审视,她才能够精确地批判当今白俄罗斯境内,特别是俄罗斯境内对于记忆的滥用。她的作品并不是小说,恰恰相反,是反对虚构的,她针对俄罗斯和白俄罗斯境内虚拟出来的现实、和盲目的双重思乡之情提供了另一种可能,这种双重思乡情绪既包含当今两国境内当权者对于1970年代和1980年代的怀念,也指代在那段时间内苏联官方和人民对虚构的1930和1940年代的思念。这一思路能够解释她对于今日俄罗斯在乌克兰境内发动战争的批判。将她和其他那些勇敢的、俄罗斯调查记者相提并论是非常容易的,他们中的很多人是女性,一些人因为拒绝普京领导下的、对俄罗斯战争的主流叙事并如实记录她们的所见而被暗杀。这其中最为令人印象深刻的,是安娜·波利特科夫斯卡娅,她于2006年10月7日被谋杀;就在她九周年祭日的前一天,阿列克谢耶维奇被授予了诺贝尔文学奖。但正是因为阿列克谢耶维奇毕生都致力于采用一种调查现当代史的方式,去打破对于1970年代和80年代的编织出的神话,不可避免地,她对于因人工创造出来的历史修辞而产生的战争也给予了深刻的、最基本的批判。俄罗斯针对西方观众热忱的宣传,过去的战争不但使得当前的战争显得崇高,并且合理化了未来的战争。当卫国战争被视作一场完美的、正直的胜利而非人类史上最为血腥的挣扎时,战争本身将会显得更为诱人且高尚;当那场在阿富汗境内失败了的、糟糕透顶的战争被含混得归咎于苏维埃毫无男子气概的缺陷时,老兵们所遭受的苦难也就变得无关紧要了;当官方将切尔诺贝利从记忆中压制(甚至抹去)时,在俄罗斯的电视里大谈特谈使用核武器将别的国家炸为灰烬也就成为可能。阿列克谢耶维奇对这一切重构和扭曲的本能得进行了快速反应,也为此付出了代价。

在与她的作品最为相关的国度——俄罗斯境内,她已经被遗忘。她坚持用俄语写作,俄罗斯人、至少是与她同时代的俄罗斯人能够与她作品的主题产生共鸣。她那本关于二战中女兵的书在苏联售出了二百万本,这意味着现在俄罗斯境内至少有一百多万个书架上放着这本书。这个夏天(2015年)在俄罗斯境内有一场媒体相关的运动,而她在运动中被贴上了“反俄”的标签。她之所以会被这样形容,是因为她对俄罗斯在乌克兰境内的战争发表了批评。对此阿列克谢耶维奇的反应非常深刻,她说,她站在(基辅)独立广场上,看着在乌克兰革命期间被狙击手射杀的人们的相片。这些相片,还有2013年到2014年乌克兰革命的现场,都使得她忍不住热泪盈眶。在她为他人的命运落泪的同时,她说:“这与仇恨无关”,随后添上一句,“在我们这个时代,作一个诚实的人,很难”。

但对于阿列克谢耶维奇而言,在她回到明斯克的这两年,诚实对她来说,比别人相对要容易一些。她比西方人更敏锐更直接地指出,俄罗斯事实上是在侵略乌克兰,这番言论并没有给她带来麻烦。她同时很快指出,这场错误并不是一个人的责任,而是整个苏维埃那一代人的经历造就的,这些经历和记忆会带来新的战争。当她列举出俄罗斯媒体关于乌克兰局势捏造出来的报道时,她将整个俄罗斯社会形容为“集体普京”。如她所言,“普京将赌注压在了最为卑劣的本能上,并取得了胜利。即便普京明天就消失,我们将依旧是今天的样子”。

“我们”这个说法非常生动。很显然,当提到俄罗斯人时,阿列克谢耶维奇完全可以使用“他们”。她没有。确乎,她的身份认同既是俄罗斯人,也是白俄罗斯人和乌克兰人,并且伴随着这三个独立的国家经历获取主权道路上的、未知的困难。正如她所指出的那样,尽管在事实上,今天的白俄罗斯人和乌克兰人生活在与俄罗斯人完全不同的政治社会中,但这并不意味着他们就可以从苏联的历史中被分离开来,实际上,这样的分割根本是不可能的。有时候阿列克谢耶维奇听起来颇为乐观,有时候又不尽乐观。她清楚地指出,世代更替并不会自动带来改变;谈及在当今白俄罗斯、乌克兰和俄罗斯游走的经历时,她发现年轻人实际相当缺乏独立精神。但同时,她似乎认为乌克兰的革命是一种断裂,并且幻想着白俄罗斯变成“正常的欧洲国家”的可能性。她指出俄罗斯存在着“民族主义/爱国主义”的问题;或许这一问题也可以被克服。但是听众需要时刻记住的是,她所有的作品,她所有的主张和观点,都是用俄语写著的。

没有了民族主义/爱国主义的俄罗斯将以何种面貌存在?克里姆林宫对于当前在乌克兰境内的战争的辩解是,为了保卫一个“俄罗斯世界”。对普京和其他俄罗斯领导人所宣扬的这个“俄罗斯世界”的理解是,这是一个人们用俄语交流的地方,因此当由俄罗斯军队进行保护。这种版本的“俄罗斯世界”本质上是极权主义的,因为其将个体使用的语言与交战理由相混淆,并允许千里之外的领导人决定谁需要他们的保护。

然而,当“俄罗斯世界”用来指代使用俄语进行国际交流的想法时,可能和一个“英语世界”或“西班牙语世界”或“中文世界”一样,含有另一层意思。正如阿列克谢耶维奇所说的那样,“俄罗斯世界”也可以是普世并且“人道”的。在这个层面上,她自然是一个俄罗斯作家,也是一个白俄罗斯作家,也是一个乌克兰裔作家。如果俄语不仅仅是民族地方主义的来源,也含有普世的意思的话,那么她(用俄语)所说的“我们”,也当然包含着一个比怀念苏联而说俄语的人群更为广阔的群体。

毋庸置疑,获得诺贝尔奖将会扩大俄语文学世界,因为接触她作品的,不仅仅是和她有着类似背景与担忧的人,也包括可以从她作品中了解苏联及其遗产何谓的年轻人。正如一位身处德州的、乌克兰裔的大学教师,在面对阿列克谢耶维奇获得诺贝尔文学奖新闻的反应所言:“当我的学生阅读索尔仁尼琴的《古拉格群岛》时,他们并未哭泣,但当他们阅读阿列克谢耶维奇的《切尔诺贝利的悲鸣》时,他们落泪了。”

本文原标题为《斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇:隐匿在众声中的真相》