“海门潮正涌,我欲挽强弓。”

宋教仁的弓还没来得及张开,黑暗的潮水就把他32岁的阳光生命淹没了,这是多大的痛苦啊。他的挚友于右任万般悲痛之中,想起的正是一个月前他们同游杭州南高峰的这首诗,感慨海门之潮正汹涌而来,而“才、学、识”兼备的宋教仁已被生生地夺去了生命。然而,这决不止是他家人、朋友、同伴们的悲伤,也不止是与他同时代的国人的隐痛,更是我们这个古老民族的百年伤痛,是整部近代中国史不能弥合的创伤。因为宋教仁,我的心中总是想着南高峰,想着他留下的诗句,这位近代的阳光型政治家,有了他,西湖就有了别样的意义,西湖就有了近代的气息,不再是古典的山水,只活在苏东坡、杨万里他们的柔媚诗行里,只活在张爱玲“前朝名妓的洗脸水”式的散句里,只活在岳飞“三十功名尘与土”的壮怀激烈、于谦的“石灰吟”和张苍水浩气长存的一声“好山色”里,也同样活在宋教仁的笔底,活在他心无旁鹜为共和奔走的脚印里。

今天,登临杭州南高峰,有几人还会想起宋教仁和他最后的诗?要说悲哀,这才是最大的悲哀。

离登上南高峰不到一个月,上海火车站的黑枪就响了,他被小小的子弹击中,倒在了血泊之中,枪声震颤了晨光熹微的民国。上海火车站的历史记住了这一刻:1913年3月20日,三天后,他的心脏停止了跳动。一代人杰,中国近代史一个阳光般的政治人物,一心要完成革命党到普通政党的转型,暴力革命到民主宪政的转型,最终带着未竟的理想撒手而去。

举国同悲、普天共愤,眼泪、愤怒铺天盖地,从上海到北京,整个中国都为他的死感到,包括杀害他的、嫉恨他的人那一刻甚至也感到了失去对手的痛苦。宋教仁之死,引起一浪高一浪的抗议,从民间到国会,从报纸到集会,最后孙中山、黄兴仓促发动“二次革命”,以武力反对袁世凯,就连留恋于水光山色的和尚苏曼殊都坐不住了,他在西子湖头愤然写下《释曼殊代十方法侣宣言》(后称《讨袁宣言》)。

“春雨楼头尺八箫,何时归看浙江潮?

芒鞋破钵无人识,踏过樱花第几桥?“

我之喜欢苏曼殊,先是这位“行云流水一孤僧”的诗句,以后看到他那些感怀身世的小说,在新旧文学的交汇点上,他哀怨动人的伤感文字,他悲剧的故事,无疑吸引并影响了年轻一代。我把他的诗和小说都看成农业文明走向衰落时的挽歌,它不是田园牧歌式的优美如画,也不是革命的高歌猛进、慷慨激昂,他的调子常常是忧郁的,仿佛有着无尽的惆怅,以后郁达夫的作品中我们依稀能找到一点苏曼殊的影子。作为过度时代的人物,他在文学史上、乃至辛亥革命史上都留下了他富有个性的痕迹。

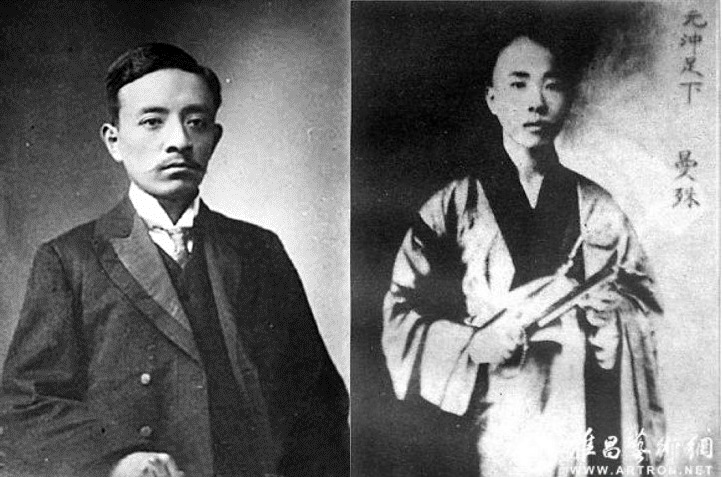

早在1898年,苏曼殊少年时代即东渡日本求学,先后进过横滨的大同学校、东京的早稻田大学高等预科等学校,过着清苦的生活,为了节省火油费,他晚上不点灯。在日本,他参加过“青年会”、“拒俄义勇队”、军国民教育会,踏上了反对清廷的路。为此他不惜与资助他的表兄闹翻。1903年9月,他回到上海,写信给表兄,表示“今日黄浦投江死”,实际上是与表兄决裂。此时正是“苏报案”发不久,他在苏州吴中公学教书,给章士钊等人办的《国民日日报》写稿,翻译了雨果的《惨世界》,成为最早将翻译雨果作品的中国人。他一直有两面,一面是“芒鞋破钵何处去”的自我流放的心态,一面又敢于反抗社会黑暗、向强权说不,留下了“易水萧萧人去也,一天明月白如霜”的诗句。他不断地流浪、自伤,始终没有找到自己理想的出路。与他同时代的好友陈独秀、冯自由、柳亚子他们不同,当苏曼殊死时,陈独秀创办的《新青年》已大放异彩,其本人应蔡元培之邀出任北大文科学长,成为举国青年的偶像。

这当中诚然有苏曼殊自身性格上的原因,比如敏感、脆弱、自卑等,这些无不与他童年的遭遇有关,坎坷的身世,后娘的苛待,畸形的家庭环境对他的伤害太深了,使他实在摆脱不了那种阴影。

1903年冬天《国民日日报》停刊,他带着好友到香港找《中国日报》的陈少白,受到冷遇,生计无着,他愤而削发为僧,从此以和尚自称。其实,他的血未冷,1904年春他还曾决心用手枪暗杀康有为,表达对保皇派的强烈不满。因陈少白等人的力劝,才没有实施。也是这年秋天,他在长沙参加了华兴会,起义流产后,他在上海还参加过华兴会的秘密会议。毫无疑问,他也曾是那个时代的一个热血志士。

苏曼殊身上的病态显示了一个转型尚未完成的非常态社会特征,时代之病通过一个诗人、僧侣的人生得到淋漓尽致的展现。在“五四”前夜的中国,他四处飘零的短暂人生,不幸的身世,让人羡慕的才华,处处都能打动人心。他写的是旧体诗、文言文,但他的诗文清新可读,有了“一脉清新的近代味”,字缝当中已是晨光熹微,长出了近代意识的几瓣嫩芽,预示了新文学黎明期的到来。上个世纪80年代末,李泽厚的评价大体上是准确的:“苏作在情调凄凉、滋味苦涩中,传出了近现代人才具有的那种个体主义的人生孤独感与宇宙苍茫感。……它已不是中国传统的伦常感情(如悼亡),佛学观念(色空)或庄子逍遥。……这些似乎远离现实斗争的浪漫小诗和爱情故事,却正是那个新旧时代在开始纠缠交替的心态先声。感伤、忧郁、消沉、哀痛的故事却使人更钟情更怀春,更以个人达到体验去咀嚼人生、生活和爱情。它成了指向下一代五四知识群特征的前兆。”

1918年5月2日,当苏曼殊在上海离世时,只有35岁。这位诗僧对杭州怀有深厚情感,曾在灵隐寺、凤林寺边上的陶庄住过,一度在西湖雷峰塔下的白云庵昼伏夜出。他在西湖写过许多美丽的诗篇,其中就有一首《住西湖白云禅院》:

“白云深处拥雷峰,几树寒梅带雪红。斋罢垂垂浑入定,庵前潭影落疏钟。”

始建于宋代的白云庵,清末民初的主持意周和尚是个革命志士,因此小小的白云庵秋瑾、陶成章等许多著名革命党人出没的地方。意周和尚说他五、六月间,白天老是睡觉,到了五四披了短褂子,赤足,拖着木屣,在苏堤、白堤上到处跑,尽享湖山夜色,不到天亮不肯回去。他以酒当茶,诗画自娱,风流洒脱,他常常手头窘迫,向庵里借钱,然后汇到上海的一个妓院。过不了几天,就会有人从上海带来许多外国的糖果、香烟,他则躲在楼上吃糖、抽烟,饭也不吃了。

直到1924年6月,由孙中山出资,柳亚子等友人将苏曼殊葬在西湖的孤山北麓、西泠桥畔,还建了“曼殊塔”,与其遥遥相对的是一位历史上有名的苏姓美女——苏小小之墓。生也匆匆的诗僧若有知,也许感到欣慰吧。谁能想到,就是这样一位浪漫、颓废,在诗书画酒中将青春消磨殆尽的诗僧也有金刚怒目的时候。1913年,面对宋教仁的血,他写下的《讨袁宣言》让我们看到了他的另一面:

“昔者,希腊独立战争时,英吉利诗人拜伦投身戎行以助之,为诗以励之,复从而吊之曰:

(希腊!改换了你的主人,你的情况仍旧这般!

你的光荣日子过去了,但你的耻辱岁月还是存在。)

呜呼!衲等临瞻故园,可胜怆恻!

自民国创造,独夫袁氏作孽作恶,迄今一年,擅屠操刀,杀人如草;幽、蓟怨冤鬼,无帝可诉。诸生平等,杀人者抵;人讨不申,天[]不[].况辱国失地,蒙边夷亡;四维不张,奸回充斥。上穷碧落,下极黄昏;新造共和,固不知今安在也?独夫祸心愈固,天道愈晦;雷霆之威,震震斯发。普国以内,同起伐罪之师。

衲等虽托身世外,然宗国兴亡,岂无责耶?今直告尔:甘为元凶,不恤兵连祸结,涂炭生灵,即衲等虽以言善习静为怀,亦将起而[] 尔之魄!尔谛听之。“

宋教仁被暗杀,文人苏和尚持钵而起,书生任鸿年却悲痛绝望,选择了在西湖边投井自杀。1947年10月25日,一个阴霾的日子,时任浙大校长的竺可桢和“中国科学社”的老友任鸿隽步行来到白云庵即月下老人祠遗址。他当天的日记中说,任鸿年就是任鸿隽的弟弟,当年他因宋教仁之死,“觉中国之无望,于烟霞洞旁投井而死,革命同志为之葬于白云庵旁。此卅年前事,迄今墓地旁野草丛生。月下老人寺既废,寺僧亦不能照顾矣……”(在任鸿隽的记忆中,他弟弟是“发愤投葛洪井死”。)

又是两个三十年过去了,任鸿年之墓早已无处寻觅。中国有重官的传统,西湖边上那些达官贵人、乃至红粉佳人的墓都纷纷重建,比如王文韶、陈夔龙等明清做过大官的故居、墓穴都成了新景点,“慕才亭”中虚拟的苏小小墓更是成了芸芸游客“摸财”的去处。而像任鸿年这样的志士注定了被淡忘,甚至被彻底遗忘,宋教仁是谁?今天的许多红男绿女尚且一无所知,何况任鸿年、苏曼殊。

作者文集2006.12