一,言论自由是汽球上的“针眼”

近来从网上得知,著名作家沙叶新先生表示他本人赞同“三个代表”这一说法,而著名的李锐先生(北京)也持相同的看法。难道“三个代表”果真已经宣传到位、并且已经深入人心了?

江泽民在2000年5月14日的一篇讲话文章《“三个代表”是我们党的立党之本、执政之基、力量之源》中说:“始终做到‘三个代表’,是我们党的立党之本、执政之基、力量之源”。这话似乎不假,冠冕堂皇,甚至还有点神话色彩,就好比美国电影《指环王》里那只法力无边的“魔戒”。但尽管如此,所谓“三个代表”也未必能涵盖社会生活的方方面面。它们就象是一些美丽的汽球,随风飘到很高很远的地方,似乎有一种令人心驰神往的力量。但它们终归是飞不高的,飞不出大气层去。这个大气层就是“自由”,而人们手中那根系绳,就叫作“民主”。也就是说,“自由”是相对的,而“民主”也不过是一种方法,是由人们控制和操作的。

“三个代表”既然是“我们党”的立党之本、执政之基、力量之源,那么它就应该有足够的勇气去面对“民主、自由、人权”这样一些人类社会生活的基本常识问题。遗憾的是,这些问题在中央文献出版社出版的《论“三个代表”》(江泽民着)中很少论及,甚至避而不谈。但我却在1944年6月13日中共《解放日报》发表的毛泽东一篇讲话中得到了答案(《历史的先声》第一篇,汕头大学出版社出版)。这篇讲话是毛泽东答中外记者团提问的内容,题目是《中国的缺点就是缺乏民主,应在所有领域贯彻民主》。毛泽东说:“政治需要统一,但是只有建立在言论、出版、结社的自由与民主选举政府的基础上面,才是有力的政治”。毛泽东当年虽然没有提倡什么“三个代表”,但他却清楚地说明了“只有……,才是……”这么一个浅显但极其重要的为政之道。

当然,毛泽东说的是一套,做的完全又是另外一套,而江泽民则干脆“三个代表”一番,鸡鸭鱼肉、江河湖海就全都有了,大手笔也!

但再大的手笔,也有漏洞,这个漏洞不大不小,就针眼般大。不信,若拿言论自由、出版自由、结社自由这些“小针”去戳戳看,会是什么结果呢?反正足球是戳不动,篮球是戳不动,不经戳的,也就这些花里胡哨、经看不中用、经吹不经戳的汽球了!

二,历史的“先声”成了历史的“玩笑”

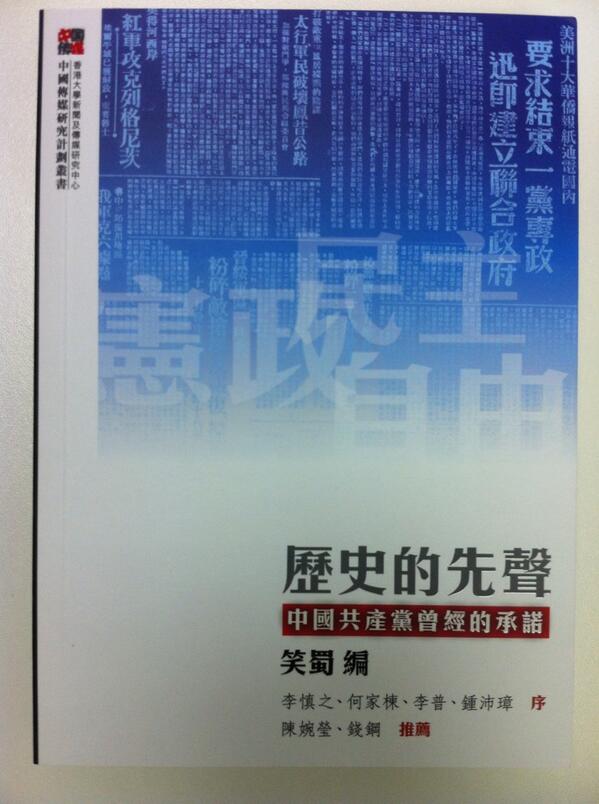

由笑蜀编辑、汕头大学出版社出版的《历史的先声——半个世纪前的庄严承诺》一书,封面上印的是毛泽东一幅头像的老照片,粗略一看,以为又是党中央最新的“文献”选编之类指定读物,但翻开内文,尽是些令人心跳加速的字眼:

“中国的缺点就是缺乏民主,应在所有领域贯彻民主”、“一切光荣归于民主”、“民主的才是合法的”、“新闻自由——民主的基础”、“人民文化水平低,就不能实行民选吗?”、“一党独裁、遍是是灾!”、“党员犯法应加重治罪”、“结束一党治国才有民主可言”……

这是怎样一个令人由衷热爱的党啊!这是怎样一项令人为之奋斗终身、并不惜抛头颅、洒热血的传大而光荣的事业!

然而,现实毕竟是残酷的,半个世纪过去了,回头张望,一片苍茫和血腥,满腹心酸和无奈。这些历史的“先声”,竟然成了名副其实的历史的“玩笑”,且还在一本正经地开下去!

三,谎言已经说了一千遍

人常说,谎言说了一千遍,就会变成真理。那么,作为21世纪的读者肯定要问:《历史的先声》里那些庄严的承诺,究竟是真理、还是谎言?

如果说,当时共产党就是为了实现日后(指现在)的“一个党、一个领袖、一个报纸”这样一个“独大”政权而撒下的弥天大谎,那么,当年为之抛头颅、洒热血的革命先烈们,还有什么可值得纪念的意义?反之,当时的共产党就是真心“反对‘一个党、一个领袖、一个报纸’的法西斯化新闻统制政策”(《解放日报》社论,1943年),那么,今日将其真理变成了谎言的“江核心”之流,又何德何能来吹嘘他们的“三个代表”理论呢?

宣传机构不惜耗费巨大的人力、物力、财力,铺天盖地宣传“三个代表”的伟大理论,口口声声“与时俱进”。然而,腐败照样四处流行,打击异己份子的行动照样在进行,司法黑戏照样在天天上演,买官卖官照样屡禁不止。这一切,和“三个代表”对照起来,是多么鲜明的反差!如果有人有心统计一下,“三个代表”的宣传次数早已超过一千遍啦,已经千千万万遍了!它早已经自动“晋升”为真理了。它简直就成了真理的“魔戒”!它简直就是中国大陆版本的《指环王》!

四,知识份子的“小”与“大”

鲁迅先生的一句“……看出皮袍下的‘小’来”是描写知识份子心态最精典的比喻。

经过几十年的风风雨雨,知识份子被折腾得“大”“小”的“大”都还顾不上细细数落呢(比如著名的“胡风”案),更何况市场经济“一条大河波浪宽”,知识份子忙得扑腾都不亦乐乎,哪有心情去寻些个皮袍下的“小”来并细细剥之呢?

中国大陆著名的民间出版家贺雄飞先生,因出版了几十套“黑马文丛”而在知识界、文化界、教育界、新闻界名声大震。许多作者因之而一夜成名,象一匹匹冲破思想牢笼的“黑马”,从此一发而不可收。在此时的政治背景之下,贺雄飞的壮举无疑是一种英雄行为,必将在中国出版史上写下光彩的一页。对贺雄飞,褒扬者自不必说,然而贬损者也不计其数。

我所知道的贬损者有两种:一是贺雄飞曾冒着极大的政治风险和资金风险为其出版过著作的几位作者,抱怨贺雄飞贪婪、刻薄、克扣或瞒报了应付给他们的稿酬,认为他是一个自私自利的小人;另一种是贺雄飞曾经高度评价的一些知识份子或名气较大的作家(也包括贺雄飞较器重的、潜力较大的作家,因受贺的直率批评而心怀不满的),每每谈论起贺雄飞就不屑一顾,认为他只不过是个唯利是图的“奸商”,是善于搞市场运作和媒体宣传炒作的商人,而不是一个知识份子。

大家说起贺雄飞的这些“小”来,好象还特别起劲,特别义正辞严,特别慷慨激昂,特别大义凛然。人非圣贤,孰能无过?贺雄飞是有“小”的一面,但这些人就是不肯多谈贺雄飞的“大义”来。比如说,因不便宣传等多种原因,许多人不了解或无法购到《历史的先声》的这本书,贺雄飞就大批、大批地赠送,送给他热爱的学者、教授,送给他尊重的知识份子,送给关心他、帮助他的人。我自己就曾亲自帮他从库房里搬过书,帮他送给刚刚在我面前大骂贺雄飞的人——对一个商人来说,这些书就是钱啊,就是自己积压的周转资金。贺雄飞说,他给许多朋友送过书,送出去的书不计其数。一位也大骂他是“奸商”的作家,就得到过他送的价值近千元的书!

《历史的先声》这本厚不过349页、价值人民币20元的普通的书,它不但见证了一个时代的“大”与“小”,一个政党的“大”与“小”,更能见证一群中国最活跃的知识份子的“大”与“小”来。想来真使人感慨万分!我手头这本《历史的先声》也是今年6月间贺雄飞先生在北京赠送给我的,在帮他搬书时专门提早扣下的一本。今作此文,也同时表达一份谢意!

五,将神话进行到底

神话之所以为神话,是因为它无法成为现实,或者与现实无关。比如翻开《历史的先声》,看那些慷慨激昂的文字,多么令人心潮澎湃:

“政治需要统一,但是只有建立在言论、出版、结社的自由与民主选举政府的基础上面,才是有力的政治”(毛泽东语);

“人民真有发言权的国家才是真民国”(周恩来语);

“我们并不害怕民主的美国影响,我们欢迎它”(毛泽东语);

“结束一党治国才有民主可言”……

应该说,共产党的这些主张和言论,并不是没有变为现实的可能,比如1989年赵紫阳的一些政治主张和三天的短命的“新闻自由”。但从1949年算起,50多年过去了,这些普通得再无法普通的政治常识,竟神话般远离了人民的生活,成了天堂里的星星,成了卖火柴的小女孩手中那几根可怜的火柴,成了知识份子谈话中的禁忌话题,成了普通百姓避口不谈、生怕躲避不及的“瘟疫”。一个美好的政治理想,竟落得如此狼狈的下场,不知是该执政党的福音、还是悲哀?是中国大陆前进中的救命稻草、阿拉丁神灯、还是童话中的大灰狼、戏剧里的黄世仁、南霸天?

1989年之后,人们听信了当局的宣传,相信了那场“风波”是极少数人挑起来的“反革命暴乱”,相信了当局惩治腐败的承诺。可事实如何呢?13年过去了,电视里、报纸上又在展示取得辉煌成就。可那些承诺又被谁偷吃了呢?这样一个不讲信用的党和政府,在下狠气力推广它的“三个代表”的时候,有没有人想过这又演的是哪一出“神话”呢?

江泽民在《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中,明确表示:“坚决抵制西方多党制和三权鼎立等政治模式的影响”。这就等于说,《历史的先声》里那些庄严的承诺等,都成了一堆历史的臭狗屎。与时俱进的中共执政党局,一方面用历史的这一堆臭狗屎为自己的脸上贴金,来拼命证明执政的合法性与合理性,另一方面又在作贱它、反动它,同时又在制造新的一堆又一堆“臭狗屎”,并想方设法对它们进行全面包装,使它们更富神话色彩,达到其愚民的目的。

一本《历史的先声》里,有那么多人在发出正义的吼声,而另一本《论“三个代表”》(江泽民着,中央文献出版社出版),却仿佛是“江核心”在对那些吼声发出轻蔑的嘲笑——俱往矣,尔曹声与名俱裂,“三个代表”“江”自流!

六,有什么样的神话就会有什么样的读者

著名翻译家傅雷先生1954年1月18日写给儿子傅聪的一封信中说:“人生做错了一件事,良心就永久不得安宁!真的,巴尔扎克说得好:有些罪过只能补赎,不能洗刷!”

读《历史的先声》里那些激扬文字,联想到50多年来的血腥历史,真有如看了场恐怖电影,紧张得让人喘不过气来。人生做错了一件事,良心就永久不得安宁。那么,这个曾经血气方刚、信誓旦旦的政党做错了那么多事情,它的良心能安宁吗?我觉得未必!

江泽民在《在新的历史条件下,我们党如何做到“三个代表”》的讲话中说:“总结我们党70多年的历史,可以得出一个重要结论,这就是:我们党所以赢得人民的拥护,是因为我们党在革命、建设、改革的各个历史时期,总是代表着中国先进生产力的发展要求,代表着中国先进文化的前进方向,代表着中国最广大人民的根本利益,并通过制定正确的路线方针政策,为实现国家和人民的根本利益而不懈奋斗。”

这段话象个犯过错误的政党说的话吗?“大跃进”、三年“自然灾害”代表了先进的生产力的发展要求了吗?“文化大革命”代表了中国先进文化的前进方向了吗?控制新闻自由、言论自由、结社自由等代表了中国最广大人民的根本利益了吗?既然说“在革命、建设、改革的各个历史时期”,那么必然就包括了这些史无前例的人类惨剧。但“江核心”不但未有半句言说愧疚或不安,反而从字里行间透出那么一种强烈的自豪感和目空一切的自负。“一将功成万骨枯”,这是对历代战争屠夫们的生动描写,此处用在“江核心”身上,也未必就不合适。

神话的一大特点,就是它有庞大的读者群,而最奇特的则在于:这个读者群不但是传播者,同时也多多少少、断断续续成为神话的制造者,用当下的话说,就是“与时俱进”。人若迷信神话,就会对现实生活产生盲目感,就会失去对常识的基本判断力。陕西作家冯积岐在一篇《吃烟》的小文章里说:“人往往为了顺从,为了适应,把血液里本来的东西清除了,使自己的血变得很纯净,象玻璃一样明亮。在这种清除的过程中,人把自己的本来失去了。”看来,“神话”一旦具有了强制力,或者说,“神话”一旦和现实中的强权结合在一起,人们就被迫顺从和适应,久而久之,把自己的本来(对常识的基本判断或对强权的本能反抗或对罪恶的最普通意义上的敏感)失去了。

《历史的先声》可以说是一部美丽的神话。而《论“三个代表”》可以说是对《历史的先声》的一种反动之后的“新神话”。在这部“新神话”里,西方的民主制度、生活方式、乃至一些理论学说,都被看作是另外一种“邪恶的神话”,必须要提高警惕,坚决对抗。“我们与国内外各种敌对势力的渗透与反渗透、颠覆与反颠覆上的斗争将是长期的复杂的。这是阶级斗争在我国一定范围内仍然并将长期存在的主要表现”(江泽民:《思想政治工作面临的新形势新情况》)。这些话听上去多象是唐僧、孙悟空师徒取经路上的“九九八十一难”啊。

在此,让我们把目光从《论“三个代表”》的神话中暂时拉回来一小会儿,面对《历史的先声》这部破碎的黄卷,缅怀并追思记忆中的伟大的神话:“中国人民早就有实行民主政治的准备”(《新华日报》社论,1944年6月24日)。

七,收起封建的巴掌

1996年浙江省金华市常山县新昌初中学生程水良和同桌曾月华,因在自修课上移动课桌,班主任郑老师竟要求全班同学根据“班规”打他们耳光。结果,两位同学每人挨了74个巴掌。班主任也给了他们一人一巴掌。

这几年,老师体罚学生并打伤、打残、甚至致死的报道屡见不鲜。人们不禁要问:究竟是什么原因,竟然使得这些为人师表的普通人,使出法西斯的手段来残害青少年?说来话长,各行各业,众说纷纭。但我认为简单明了、一语破的说法还是《历史的先声》里选的舒芜先生一篇文章《斥“人格教育”》的几句话:“封建的教育与民主的教育,具有本质的不同。封建教育是反理智的,要求盲从的;民主教育则是建基于理智主义之上,要启发自由的思考,鼓励自由和意志。”由此可见,两种不同本质的教育,决定着两种不同的教学目的和教学手段,决定着两种教科书在编写方面的不同角度,也决定着教育者本身的人生观和世界观。西安的王中陵先生在一篇文章中也有同感。他说:“一位历史学者说我们的中学历史教科书除了时间和地点是对的,其他都是错的。这话或许说得有点太绝对,但整个教育长期沦为政治的工具却是不争的事实。”

记得我自己在上大学休学期间,曾在一所县级中学临时代课。面对一群比我小不了多少的小家伙,刚开始我还挺有耐心,客客气气。后来招数用尽了,我拿树枝打学生,好象成了习惯性的举动。大学刚毕业时在一所子弟中学教过一年的政治课。班上都是高中同学,我也打不过了,才算戒了这个恶习。但与我同时分配来的两个教初中的老师,却经常大开“打”戒,而挨打次数最多的,是班上两个名叫“李鹏”的男孩!彼李鹏虽然有恶,但此“李鹏”不该无辜受过吧。当时年轻,觉得好玩,满不在乎。现在想来,尤其对照舒芜先生的这段话,才发觉我们简直就是“封建的教育”的最直接的实践者,是帮凶!是一种罪过!尤为荒唐的是,毕业前在大学里,我们却都是“民主、自由”口号喊得最响亮的积极份子!

苏联解体前最令人关注的举动,就是将马列课从大学校园里赶了出去。而台湾走向民主化道路前,也在学校里停止了“三民主义”教育,用“国民教育”替代了党化教育。可见,一个时代发生历史性转变的信号,应该是从校园里发出来的。教育既然是封建制、独裁制最大的受害者和牺牲品,那么,它的反抗也就应该最直接、最猛烈!

在《历史的先声》这本书里,谈教育革命、谈学术自由、谈学生问题的社论文章占了相当多的篇幅。可见,半个世纪前各界有识之士,都认识到了教育之于民主的重要性,认为“学校要做民主的堡垒”。再看看近几年沸沸扬扬的教育改革,虽然步伐迈得较大,但对于一些实际性的问题,仍然讳莫如深。也就是说,虽然“收起封建的巴掌”已成为人们的共识,但“封建的舌头”还在说话,“封建的唾沫”还在污染环境,“封建的白眼”还在歧视着贫困儿童、残疾儿童,“封建的腰包”还在大学校园里散发着铜臭气。更令人不安的是:那些“封建的八旗子弟”们,还在校园里挥舞着权势的招牌。

不知这一“巴掌”究竟打醒了多少真正关心中国教育的人们?

八,“三个代表”是“死灵魂”

谢泳先生一篇文章《为什么总不要最好的》里有段话:“一个民族自外于世界文明的主流,这是非常可怕的事……我们应当树立好的东西在哪里都好的信念,不能以自己的特殊处境为理由,再拒绝汇入世界文明的主流中去。”此时读来,仿佛是《历史的先声》这本书最恰当的注解!《历史的先声》选编的半个世纪前《新华日报》、《解放日报》那些社论文章,字字如箭、句句如刀,干净利落地把那个“一个党、一个领袖、一个报纸”的国民党独裁政权的反动本质,解剖个彻底,让人一目了然地看到它崩溃灭亡的必然下场。

再看看《论“三个代表”》(江泽民着,中央文献出版社出版),“江核心”虽然口口声声地宣称共产党“总是代表着中国先进生产力的发展要求,代表着中国先进文化的前进方向,代表着中国最广大人民的根本利益”,却公然践踏宪法,控制新闻自由、出版自由、结社自由等,对大规模的腐败未能采取有效措施进行遏制,对公民选举权公然进行剥夺,对各种重大灾难事故不承担责任,等等;对现代民主制度这类人类实践的文明成果采取排斥和敌对的态度,坚持其“一个党、一个领袖、一张报纸”的专制统治。这不是自外于世界文明的主流是什么?这难道不是可怕的事吗?用自己的“三个代表”之矛去攻击世界民主政治之盾,难道不是太可笑吗?难道不是自欺欺人吗?

山西大同市一位组织部长撰文说“‘三个代表’是我党的灵魂和准则”。对照《历史的先声》里那些社论文章来看,这具灵魂只能是个“死灵魂”。它在半个多世纪前就被枪炮打死了,就被唾沫淹死了,是《聊斋志异》里那张“画皮”:自娱自乐可以,是吓吓老百姓的一戳就破的道具而已。

九,我是“朱而多”,我怕谁

以前在报章上发表小文章时,曾用过一个笔名叫“朱而多”,引起同事们善意的笑谈。我理直气壮地回答曰“有什么可笑的?难道这个名字不好听吗?”

是呵,有些人是先知先觉,有些人是后知后觉,有些人则是不知不觉。一种言论、一个思想、一套官腔,听得太多了,人就麻木了,仿佛一头猪,只听懂那么几个唤它吃喝的吆喝声,所以这头猪即使长了一对大耳朵,却只配下酒菜用。而人长了一双耳朵,在这种言论环境下,不知不觉习惯了这种生活方式。而更多的“朱而多”们,则生活在另一种自以为“自知自觉”的状态之中。

茉莉女士在一篇关于西藏问题的评论文章中提到一件事,说加拿大一位记者和他的同伴在大陆的火车上,遇到一名年轻的中国女学生。他们聊起西藏问题,加拿大记者及同伴认为江泽民应和达赖喇嘛坐下来谈判。那位汉族女学生说,“西藏人很乐意被我们中国人解放,达赖是奴隶贩子,他不敢回来,因为西藏人民恨死他了。”这位加拿大记者因此惊骇地得出结论:“原来人民真的可以被欺骗!”

在这里,我想说的是,这名中国汉族女学生,就是一个典型的“朱而多”!而也就在前不久,我和几位朋友去和另一拨朋友吃饭,席间无意中议论起“时政”来。一位不关心政治的报刊编辑兼青年作家,突然极其严肃地说:“党是好的,只是群众素质太差,党要生存,只好适应这样的国民。”而另一位一直在抱怨官场多么多么腐败的民营企业家,竟然也同声附和说:“对,党是好的,只不过是官场太腐败了。”

这言论听了,不禁让人感到好生奇怪:中国国民素质再差,难道就不如同样是东方的民主国家印度、巴基斯坦?连伊朗和非洲这些第三世界国家,都在实行民主选举,中国老百姓真的差到连好坏香臭都分辨不清了吗?中国老百姓呼唤民主选举、呼唤新闻自由、呼唤出版自由、呼唤结社自由的强烈之声,难道身为记者、作家和民营企业家,就长了一副“朱而多”充耳不闻吗?真是奇谈怪论也!巧的是,在饭桌上,刚好上了一道菜:半只扒猪脸,那一只硕大的正宗的猪耳朵竟无一人动筷子,真是绝妙的讽刺。

江泽民在回答外国记者提问时说,“中国的民主绝不会是西方民主的翻版,不是西方人想看到的那种民主,美国前总统卡特曾问我,中国已经实施村级干部直选,为什么不继续向上扩大,甚至直选国家主席?我当时的答复是,这根本很不通,中国有10多亿人口,还有1亿多人不识字。”这样的谬论在稍有常识的人看来,简直是奇谈怪论。但恰恰中国有成千上万只“朱而多”听了之后喜形于色,连连称好,歌功颂德。无怪乎会有许多“中国问题”专家,会写文章探讨中共政权长盛不衰的原因,试图解开独裁政权连坐高庄的政治谜团。

《历史的先声》里选用《新华日报》1945年3月31日一篇社论中引用吴晗的一段话说:“一个国家的前途发展或停滞,向前或落后,繁荣或衰落,最好的测验器是这一个国家的报纸能不能、敢不敢代表舆论,这也是说明了这个国家是为人民所统治、是为人民谋幸福,或是为少数人所统治、为少数人争权利”。这段话应该是回敬江泽民的一个“标准答案”。然而,前“首席独裁者”毛泽东先下手为强,干掉了吴晗,又干掉了无数个吴晗,才会有现任“首席独裁者”江泽民如此狂妄发挥而不知羞耻的荒唐言论。

50年弹指一挥间,半个世纪的沧桑浓缩在一本薄薄的《历史的先声》这样普通的书里了。而“朱而多”们,如今也翻身当家做了主人。他们豪迈地宣称:“我是朱而多,我怕谁!”

十,苍蝇和老虎,鱼儿和自行车

“打苍蝇不打老虎”,这是中国大陆新闻从业人员所恪守的一条“戒律”。谁都知道老虎惹不起、老虎屁股摸不得,而打苍蝇,就容易得多,成就感强,并且和老虎和平共处,相安无事。于是乎,苍蝇是越拍越多;老虎呢,越养越肥,繁殖惊人。老虎们串通一气,新闻单位大气不敢出,臭屁不敢放,对老虎们敢怒不敢言。前不久,本省一位著名的青年作家兼报纸副刊编辑,就曾善意地对在场的几位朋友说:“他们(指新闻单位的领导,以及各行各业的领导,即各种老虎)真的很强大,真的很厉害,真的惹不起。”看他还不到30岁,竟说出如此令人丧气的“大实话”,真让人为中国(大陆)这些混蛋作家感到可悲,为这些混蛋记者、编辑感到可怜。老虎固然可怕,固然不敢动手打,难道不能开口骂吗?在报社里不敢骂,难道和几个朋友们在一起吃饭喝酒也不敢骂吗?如此没骨气,恐怕连挨了打的苍蝇们也看他不起了。

《历史的先声》里有一篇中共《新华日报》1946年3月30日社论《一党独裁,遍地是灾》,说的是在国民党统治下,全国各地遍地是灾,惨不恶闻。事实上,仅仅几年之后,在共产党的统治下,不但天灾越来越多,人祸更是连年发生,史无前例,惨绝人寰,人神共忿!这人祸其中之始作俑者,也绝逃脱不了新闻媒体的干系!比如1970年1月5日,云南省发生的“通海大地震”,震级达7.7级,死亡人数15,621人,死亡人数仅次于唐山大地震,但是,万恶的“一党独大”让它的“喉舌”新华社仅仅对外发了一条简短消息,只字不提受灾情况,而且把震级压低了。结果,当时这个“一党独大”对国际救灾援助采取闭关政策,国内援助也主要倡导“精神支援”,因而地震发生后,灾区先后收到全国各地赠送的数十万册《毛主席语录》和数十万枚毛主席像章。至于急需的救灾物资和款项则少得可怜。

虽然比起“文革”,现在的新闻可以“打苍蝇”了,是历史性的进步,但这进步到底有多大呢?现在的新闻是有了“打苍蝇”的自由,但是老虎们毕竟随时有可能剥夺这点小小的自由,随时收回这可怜的“打苍蝇”的权利。《历史的先声》有一篇社论就如是说:“言论出版限制使人民愚昧无知”,“是民主还是独裁就看有无言论自由”。可是,走进了新时代的新闻媒体,依然起劲地将打苍蝇进行到底,依然起劲地宣传“三个代表”,讴歌“江核心”,真是比苍蝇还恶心!

最近举国上下宣传“三个代表”,掀起一个接一个高潮。令人不解的是,就连一些知名作家、知名学者以及其他一些知名人士,也都大谈特谈“三个代表”的好来。好象人人都吸食了精神鸦片似地昏言乱语!上个世纪80年代中期,英国流行一句女性主义口头禅——女人需要男人,就象鱼儿需要自行车。套用这句话来说,“一党独大”需要“三个代表”,就好象男人需要女人。但是对于可怜的“新闻自由”来说,新闻单位之于“三个代表”,不就象鱼儿需要自行车一样荒诞和可笑吗?

高尔基说过:“把人放在猪圈里,而要他成为天使,这种要求是愚蠢的。”同样道理,在“三个代表”思想指引下的中国大陆新闻媒体,把打苍蝇的好手硬要塑造成“打虎英雄”,这种要求也是愚蠢的;而把实现新闻自由、出版自由、结社自由等,寄希望于各位老虎、寄希望于“一党独大”、寄希望于“三个代表”,则更是愚蠢之极!

文章来源:作者文集