——身体饥饿和精神饥饿

饥饿这种感觉,是生命的重要标识。在一般的自然状态下,生命始于饥饿,也终结于饥饿。饥饿的病毒毫不客气地蚕食着高等的生物体,使其逐渐丧失饥饿感,或者失去进食的力量,最终走向死亡。腐蚀细菌同样在饥饿感的驱使下,把生物的遗体吞噬殆尽,使其彻底回归自然。

造物主在创造出鲜活生命的同时,也为其戴上了“饥饿”的紧箍咒。饥饿的感觉告诉我们,我们还活着,同时给出警告,生命不是无限和万能的,我们必须按时填饱肚子,否则只能走向衰亡。如此看来,在生命期内这随时都可能产生、可以暂时消弭但无法彻底根绝的饥饿感,也着实是生命的一大局限所在。

“饥饿”的紧箍咒,是生物界秩序规则建构的重要基础。那一条条秩序井然的生物链,其运行的动力便是生物体的饥饿感。造物主创造生命,以饥饿为咒语让万物互相残杀,从而使世界生态系统维系着一种奇妙而残酷的平衡。

在这场为宿命所笼罩的角逐中,人类这个生物群体无疑是最幸运和神奇的。我们至今无法摘掉(也不能摘掉)“饥饿”的紧箍咒,几百万年来我们和我们的祖先所做的,就是艰难地从生物链的中端爬到了最顶端。那被我们自己所热烈讴歌的人类进化史,说到底就是这样。

所有的生物种类,其进化或消亡,都直接导源于饥饿。饥饿是生命的阻力,也是动力。正是在饥饿感的驱使下,我们的祖先学会了斗争和思考。从尽量不饿死、不被其它猛兽当点心,到勉强存活和吃饱,再到吃得好、吃得安稳和舒服,人类就这样风尘仆仆地一路走来,最终坐上了世界生态系统的头把交椅。而这一切的壮烈和辉煌,都源于几百万年前,一只饥肠辘辘的猿类动物捶胸顿足、仰天长啸,告诉造物主和它自己:“我饿了!”

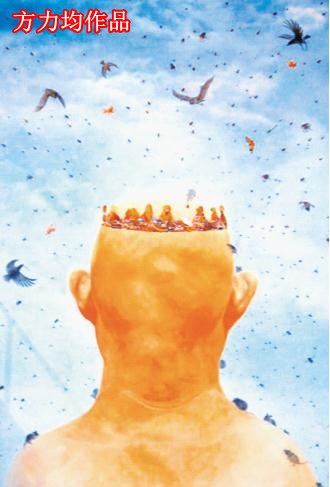

无论如何,人类的进化史是值得大书特书的。这其中最关键的是,在解决身体饥饿的过程中,人类的祖先逐渐产生了精神的饥饿感,也就是学会了初步的思考。最初,一切思维活动都以解决存活和温饱问题为中心,是身体的饥饿逼迫和诱使他们进行思考,也即,身体的饥饿感成了他们那尚显稚嫩的大脑运行并走向成熟的原动力。待身体饥饿得到比较充分的解决后,精神饥饿正式凸显出来,对这种饥饿感的解决开始提上日程,标志是文字的发明、文化艺术的出现、工艺的精细化等。精神饥饿感是人类祖先的大脑走向成熟的第二动力,也是后来居上的主动力,人由此称之为人,从世间众生中脱颖而出。

自从人类主宰世界后,为人类所独有的精神饥饿感,成为推动人类社会向前发展的主动力。同时身体饥饿感依然是不可或缺的,它是主动力之原动力,是人类社会秩序建构的原基础。正是围绕着对身体饥饿的解决,在精神饥饿的驱动下,人类划定时间和作息,划分行业和群属,创制规则和制度,细化权利和责任,由此产生错综复杂的人际交往和社会活动,使我们的生命历程变得充盈多彩。曾经我们的祖先艰难度日,奢望看到明天的太阳照常升起;今天我们谈论为人类谋自由和福祉,构想遥远的未来:两者最终都可归结于饥饿,都要落实到对饥饿的解决上。

自从人类主宰世界后,为人类所独有的精神饥饿感,成为推动人类社会向前发展的主动力。同时身体饥饿感依然是不可或缺的,它是主动力之原动力,是人类社会秩序建构的原基础。正是围绕着对身体饥饿的解决,在精神饥饿的驱动下,人类划定时间和作息,划分行业和群属,创制规则和制度,细化权利和责任,由此产生错综复杂的人际交往和社会活动,使我们的生命历程变得充盈多彩。曾经我们的祖先艰难度日,奢望看到明天的太阳照常升起;今天我们谈论为人类谋自由和福祉,构想遥远的未来:两者最终都可归结于饥饿,都要落实到对饥饿的解决上。

饥饿是个足以引发社会和时代剧变的重大问题。中国历史上的历次朝代更迭,都可归因于老百姓那空空的肚腹。经历漫长的中世纪后,欧洲文艺复兴和启蒙运动是典型的精神饥饿感的空前勃发。启蒙运动后随着人们的觉醒,诉求普世价值的精神饥饿感对政权和社会制度的颠覆效应开始全面显现,民众的目光已不仅仅局限于肚腹的满足。

只有将身体饥饿和精神饥饿并重,两者都给予充分尊重和解决的制度和政权,才是好的、顺应天道和人伦、为民众谋自由和福祉的制度和政权。以身体饥饿的解决为自己辩解,同时残酷压制精神饥饿,使民众在洗脑和麻木中丧失精神饥饿感的制度和政权,则是实实在在的朽坏制度和邪恶政权。

饥饿是如此的平常和实在,又是如此的可贵和伟大。你是否感觉到了饥饿?

文章来源:《吾诗已成》