20世纪初,语言学家本杰明·沃尔夫(Benjamin Whorf)宣称,自己对亚利桑那州东北部的印第安人语言霍皮语(Hopi)进行了“长期而细致的研究”,确信霍皮语中没有任何词汇或语法现象来表示时间,他们的语言里没有所谓的过去、现在、将来。因此,沃尔夫推论道,霍皮人无法像讲英语的人一样理解单向平缓流动的时间。沃尔夫还写道,每种语言的语法不仅是表达的工具,“本身也是想法的塑造者”。

这是一个在语言学中的经典问题:语言是否会影响人的思维,语言是否会局限人的思维?在日常生活中,我们也常常会使用这一框架来解释一些问题,比如很多人认为,汉语是一种语法上很随意的语言,因此中国人惯于“捣糨糊”的思维方式;而德国人之所以较真,和德语语法严谨分不开关系。事实真的是这样吗?

自从洪堡提出“语言是形成思想的官能”,一代又一代的学者就一直在思索这样的问题。历代学者先是得出了绝对化的论断,之后又做出细致的修正。语言学家们还运用了现代实验手段,小心地验证前人的理论。盖伊·多伊彻(Guy Deutscher)在《话/镜》(Through the Language Glass)一书中梳理了人类探究这个问题的历程。

澳大利亚原住民古古人所操持的语言被称之为古古·伊米德希尔语(Guugu Yimithirr),其最为外界熟知的事迹是向英语输出了“袋鼠”(kangaroo)一词。但人类学家约翰·哈维兰(John Haviland)发现,这种语言更有趣的特点是,只使用东(naga)、南(jiba)、西(guwa)、北(gungga)来指示方向。尽管这种语言里有表示左手和右手的词,但并不用来指示方向,甚至也不会用前、后这样的词来形容位置。

听起来仿佛是老相声里的包袱:讲这种语言的澳洲原住民,如果要让车里的人挪挪位置,会说naga-naga manaayi——“往东挪一点”。古古人在回忆过去的事件时,总能清楚地回忆起其中的物体和人物所处的方位。一位语言学家在给年老的古古人播放影片后,又让老者转述片中的故事,老者的回答总会谈到片中事件的方位,而这个方位又取决于电视机摆放的朝向。如果电视屏幕是向北的,剧中人正在向观众的方向走来,你可能会说“某人向前走去”,但老者在讲述时却会说“他向北走去”。

古古人总是能准确地知道东南西北的方向,仿佛头脑中有一个时刻运转的指南针。一次,几位古古人驱车二百多公里,到距离最近的城市凯恩斯,与其他原住民部落讨论土地权利的问题。语言学家在一个月后问起当时的情况,几名与会者都还记得会议室里的各种陈设在东南西北哪个方向,而且几人的叙述完全一致。要知道,那个房间都没有窗户,所以并不能通过观察窗外来判断方位。

哈维兰估计,在日常的古古·伊米德希尔语对话中,每10个单词就会有一个涉及东南西北,说话人有时还会附议非常精确的手势。如果尝试用古古语沟通,就必须在讲这门语言的同时,思考当时的地理方位,于是增进人们对周围环境的敏感。这样一来,古古·伊米德希尔语,以及方位体系相似的其他语言,就间接地增强了使用者的方向感。

这样看来,语言似乎对人的思考方式,或者说大脑的运转方式产生了影响。不过,表面看来的关联,未必能断定是因果关系。一些语言学家认为,古古人之所以只运用东南西北的指向方式,是受到了环境的影响,而相应的语言现象则是反映了周遭环境的这种影响。在他们看来,生活在旷野中的澳洲原住民之所以使用东南西北,是因为其环境中缺乏“第二个红路灯向右转”的参照物,而只能以大自然的方位来指向。但也有反例指出,人们选择怎样的表达方式,又不仅受制于周围环境的约束。比如另一种澳洲原住民语言Jaminjung在指示方位时不仅用东南西北,还会使用左右;纳米比亚的哈伊库姆(Hai||om)语使用东南西北指向,但在邻国博茨瓦纳,居住在类似自然环境里的卡拉哈迪人(Kgalagadi)却使用左右。

性别与色彩:语言确会影响你对事物的想象

语言在其他方面,对人的思维表现出了更明确的影响。比如,同一座桥,在西班牙人眼中,会比德国人眼中更硬朗。他们的感受之所以产生这样的差异,原因在于西班牙语和德语的一种语法现象。

西班牙语的名词分为阴阳两性,德语则分为阴性、阳性、中性三种。在有阴阳性区分的语言里,有自然性别的概念,往往会根据其自然的性别属性归为阴性或阳性。然而遗憾的是,不少语言里性的区分却并不规则。比如,法语里“男人”(un homme)是阳性,“女人”(une femme)是阴性,但“个人”(un individu)却无论如何都是阳性的;德语里“男人”(der Mann)是阳性,“女人”(die Frau)是阴性,但“女孩”(das Mädchen)却是中性。希腊语里,“女孩”(korítsi)是中性,可“胸部丰满的姑娘”(korítsaros)却是阳性。

多伊彻在书中解释道,之所以西班牙人与德国人的观感有差异,应该是因为“桥”在西班牙语里是阳性(el puente),在德语里却是阴性(die Brücke)。心理学家对母语为西班牙语的人和母语为德语的人进行了研究,将若干种无生命的物体都称为“它”,并要求被试者形容这种物体。结果显示,讲德语的人倾向于描述桥是美丽的、优雅的,而讲西班牙语的人却喜欢形容桥是庞大的、坚固的。

法语和西班牙语在语法上关系十分紧密,不过也有同样的概念阴阳性恰好相反的现象。在另一次相似的实验里,研究人员要求被试为一部儿童影片配音,片子里的各种物体都有了生命,会唱歌跳舞。实验结果显示,讲法语的人会为叉子选择女性嗓音,为葡萄选择男性嗓音;但讲西班牙语的人却会为叉子选择男性嗓音,为葡萄选择女性嗓音。叉子在法语里是阴性(une fourchette),西班牙语里是阳性(un tenedor)。而葡萄则正相反,它在法语里是阳性(un raisin),西班牙语里是阴性(una uva)。

这些例子显示出,语言中的阴阳性似乎可以影响人们对事物的想象。不过,尽管语言中有性的区分可以平添许多遐想的空间,但是也会产生一些麻烦。

如果女友追问小明,昨晚和谁在一起,他大可以坦白:一个邻居。但就像语言学家罗曼·雅各布森(Roman Jakobson)举过的那个例子,法国人如果遇到同样的问题,恐怕就无法逃脱了——他在回答时必须从阴阳性中做出选择,说出到底是“男邻居”(un voisin),还是“女邻居”(une voisine)。不仅如此,要想确保语法正确,还需要相应地调整形容词、代词、动词的阴阳性。语法上的阴阳性与自然性别之间的联想,或许就是这样产生的。

语言中的色彩词似乎也会影响人们觉察到的色彩。

英语中有蓝(blue)和绿(green)两个不同的词,但墨西哥的塔拉乌马拉语(Tarahumara)却用同一个词描述蓝和绿所涵盖的范围。研究人员从蓝和绿这两个色彩范畴的分界线附近挑出一些色块,如接近分界点但均属于蓝色范畴的色块A和B,以及接近分界点但属于绿色范畴的色块C,而且A和B之间的波长差距与B和C之间的波长差相等。

他们对一群美国人和一群塔拉乌马拉人进行对照实验后发现,美国人坚持称B与C的差异比A与B的差异更明显,但塔拉乌马拉人却会认为,B与C的差异与A与B的差异相当。但是讲英语的被试之所以这样回答,或许并非因为观感不同,而只是因为既然A和B都称作‘blue’,所以A与B更相近才是正确答案。

但没有办法研究每个人的眼睛看到的色彩究竟是怎样的,于是研究人员想出了一个变通的方法,他们打算通过大脑对色彩的反应速度,来衡量人对色彩的观感。

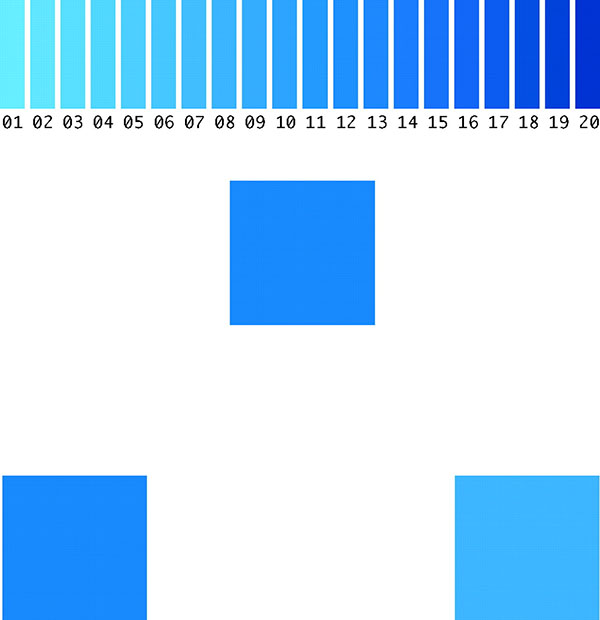

英语中用blue表示蓝色,但俄语里却会把同一块区域划分为深蓝(siniy)和浅蓝(goluboy)。研究人员选出了20种属于blue范围的色块,在电脑屏幕上显示三个色块,并让被试者观察下方的两个色块中,哪个与上方色块不同,并相应地按下左右按钮,如下图。

答案十分简单,不会有人选错。但研究人员发现,总体而言左右两个色块之间的波长差越大,被试的反应速度就越快。但如果下方的色块一个属于“深蓝”范围,另一个属于“浅蓝”范围,那么讲俄语的人做出反应的速度,明显会比讲英语的人快。

为了更确凿地证明语言在这个过程中发挥了作用,另一批研究人员设计了一个类似的实验,程序基本相同,要求被试观察屏幕,辨别色彩异同,并按下按钮。只是这一次,研究人员会用磁共振(MRI)扫描被试的大脑活动。

香港大学的这个实验中,被试者的母语是汉语普通话。实验里涉及的6种颜色中,有三种在汉语里有简单通用的名称(红、绿、蓝),另外三种则没有(紫红、靛蓝、米黄)。屏幕上会显示两个色块,被试需要按下按钮来指示这两个色块是否相同。

研究人员发现,色块有简单通用的名字时,被试者左脑的大脑皮层上,有两块区域会活跃起来。为了证明这两块区域与色彩的名称有关,研究人员又让被试者执行了另一个任务:屏幕上显示色块时,被试需要说出这种色彩叫什么。这一次,屏幕上出现红绿蓝时,被试者大脑里的上述两个区域就会高度活跃。这说明负责语言的部分,参与了观察色彩的大脑活动。

尽管讲德语的人隐约觉得桥是柔美的,尽管讲俄语的人对蓝色调的微妙差异更为敏感,尽管大脑里负责语言的部分会参与我们对色彩的观察,但是语言对思维的影响,却远远到不了禁锢我们思维的程度。

现在让我们回到文章开头时沃尔夫所提出的那个问题,霍皮人真的无法理解“时间”吗?事实上,语言学家在1980年代经过大量的田野研究证实,霍皮语里实际上有时间词也有时态。沃尔夫从未到亚利桑那州与霍皮人接触,只是依靠一个生活在纽约、通晓霍皮语的人来做研究。看来沃尔夫犯了一个错误。

多伊彻在书中总结道,我们并不会因为语法中缺少某个范畴,就无法理解某种概念。即使语言中没有性的范畴,也不妨碍人们领会到男女有别;即使语言中没有时态的变化,也不妨碍人们理解事情的先后次序。

每种语言都会强迫人们表达一些特定的信息,但理论上任何语言都能表达任何事。比如,虽然不讲法语的中国人无需在语言中表达出阴阳性,但如果小明并不打算向女友隐瞒什么的话,他也可以直言:“是一个女邻居”。

来源:澎湃新闻