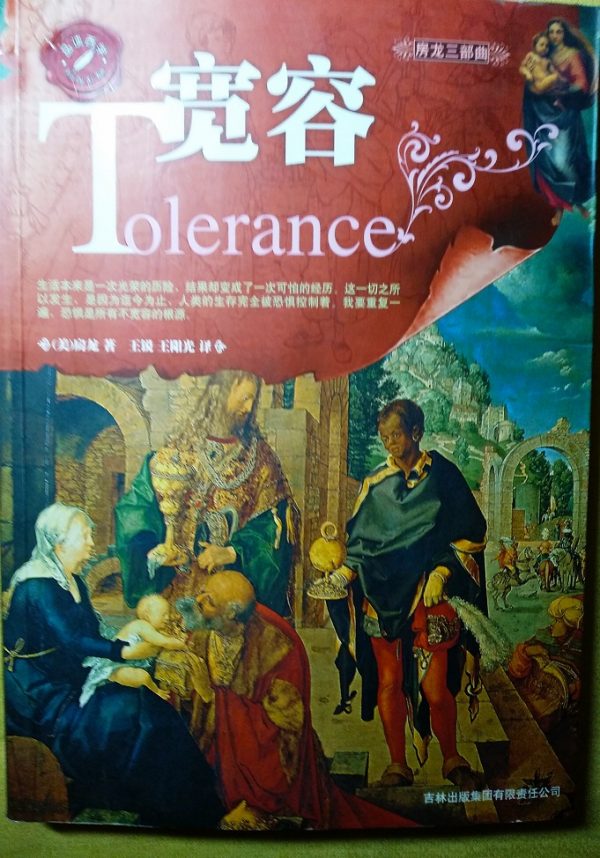

1985年,荷兰裔美国历史学家房龙的《宽容》中文版在中国大陆出版,引起了国人对于“宽容”的热衷,并把它当作一个时髦的话题挂在嘴边。在此之前,对于宽容一词的理解是众说纷纭,莫衷一事。《宽容》一书的出版,其重大意义是为宽容一词正了名,立了分,使我们一些自以为是的宽容概念相形见绌,无地自容。

房龙首先指出:“语言是人类最具欺骗性的发明,一切定义都注定带有随意性。因此,一个谦卑的学生最好求助于一本所用语言已被大多数人接受为定论的权威书。

“我指的是《大不列颠百科全书》。该书第26卷第1052页上写着:‘宽容(来自拉丁文tolerare一一忍耐):容许其他人有行动或判断的自由,耐心地、不带偏见地容忍不同于自己或被普遍接受的行为和观点。’或许还有其他的定义,但就本书的目的来说,我将遵循《大不列颠百科全书》的解释。”

英文Tolerance一词,权威性的牛津、朗曼或韦伯斯特大辞典都解释为对于不同于自己的信仰、思想和行为的容忍或承认,其前提是任何人都具有自我判断的权利,即只有自己才知道什么是适合于自己的,什么又是自己所最需要的。

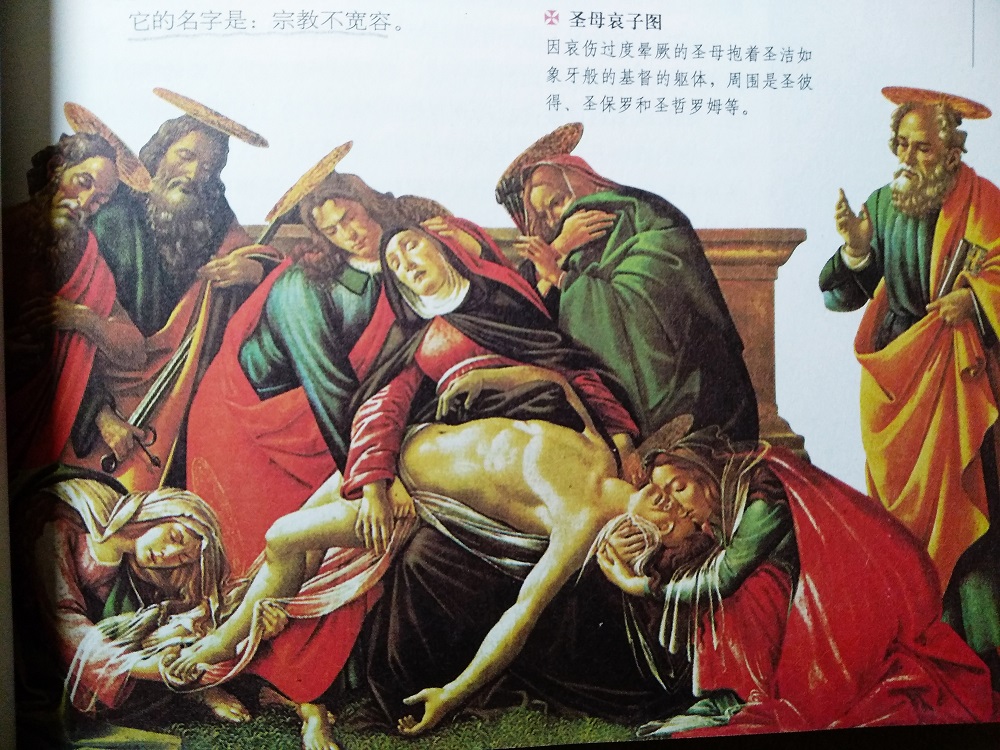

被称誉为“美国基督教会中首屈一指的思想家”的尼布尔,曾为考利尔(CoIIier)百科全书撰写了长达数千字的“ToIerance”的词条,将它定义为“一种和思想和行为与众不同者建立和维持共同体的品质与能力”。鉴于人类曾经有过漫长的血与火的不“Tolerance”的历史,尤其是“ToIerance”首先又是在宗教生活中被确认一一而这恰恰是一个最容易引起偏执和狂热的领域。(早在1649年4月,英国在北美的殖民地马里兰通过了著名的《宽容法案》,其中有这样一段精彩的文字:“由于在宗教问题上对良心的强制措施经常给实行这些强制措施的地区造成非常有害的后果。为了本省的管理更平和、安宁,为了更好地保持本省居民之间的互爱和团结,特此决定,任何人不得以宗教或宗教信仰为理由,对本省信仰基督耶稣的人进行干涉、骚扰或迫害。”)因此,尼布尔将“Tolerance”称之为人类一项“来之不易的珍贵的成就”,其对社会和谐所具有的价值是如论如何评价也不会过高的。

再来看中国人心中的“宽容”。《辞海》将“宽容”解释为“宽恕能容人”;《现代汉语词典》则解释为“宽大有气量,不计较或追究”。

然而,如此意义的“宽容”却与“Tolerance”大不相同。

从上面所写的文字来看,西方的“ToIerance”涵义已从对他人的容忍引伸为不能侵犯他人的思想和行动自由了,是对将自我意志施加于他人的限制,其依据是人与人在人格和理性上的平等,因此在人与人的相处中是非得如此不可,不“ToⅠerance”是有过甚至是有罪的。而中国人的“宽容”则近似于“饶恕”,有所谓“君子不记小人过”和“宰相肚里能撑船”之含义,成了一个气度和修养问题,因此全靠个人之意愿。能做到固然是一种美德的表现,做不到也乃是人之常情,因为被“宽容”的对象本来就是该受批评甚至谴责的。由此可见,中国人的“宽容”并不是从人与人的平等原则出发,而是发自一种长者、德者、智者,更常见的是王者的优越感。

这也许就是中西方文化思想之隔阂的又一个证明。

在西方文化的语境中,宽容这一概念是有它特定内涵的,即它仅仅是指思想行为的表达。房龙的《宽容》一书,实际上就是对人类历史上所有在意识形态上不宽容现象一一从宗教裁判所到布尔什维克革命者一一的严厉批判,是对历代各国极权主义对思想的钳制、扼杀和镇压的无情批判。这本行文颇为生动有趣的著作堪称是一部波澜壮阔的人类思想解放史。在房龙的生花妙笔下,宽容无疑是理性的代名词。然而,我们在使用“宽容”这一概念时涵义常常过于宽泛,甚至将一些有违社会公德和国家法律的行为也囊括进去了。对于一些涉及是非善恶的问题,宽容是有前提的,那就是犯有过错或罪恶的人必须认错或认罪;否则,宽容就等于纵容了。例如,对于二战的元凶,为什么欧洲乃至全世界的人们能够原谅德国进而宽容了他们呢?那是因为德国认罪了,德国总理勃兰特曾跪在犹太人死难纪念碑前满怀诚意地谢罪。而日本为什么得不到这种原谅呢?因为日本朝野至今都有许多不肯谢罪并文过饰非之人。日本为何如此顽固不化?不正是由于二战结束以来有人的过度宽容么!

如果宽容仅仅是指思想的表达,那么所涉及的无非是个言论自由的问题,一般不存在什么“前提”。正如伏尔泰所说:“我虽然不赞成你的观点,但是我誓死捍卫你说话的权利。”当然,言论自由并不能容许谎言和造谣诬蔑、诲淫诲盗之言,对于这些我们任何时候都不能宽容。而上世纪80年代,《宽容》一书之所以成为人们关心的热点,那是因为在此之前的“文化大革命”对思想的禁锢。在这种情况下,人们特别地渴望宽容,因为这是对每一个人都应该拥有的思想表达权的尊重。

对某些言行的宽容不仅要有前提,而且宽容的对象更多的应该是指向弱者而不是强者。美国人可以宽容普通民众的婚外情,却不会宽容闹出绯闻的克林顿总统,逼得克林顿在电视上公开认错道歉。曾经以军人独裁著称的印度尼西亚,十年前议会通过一项法律,即民众辱骂总统不是违法行为。其实这在民主国家属于稀松平常之事。因为,在民主国家身居国家元首就等于将自己置于众矢之的之地位,民众有怨气肯先要指责你,总得让他们发泄一下吧。美国的历届总统哪一个能免于民众的口水?而美国政府也就这么宽容了二百年之久。然而在我们这个共和国,耳闻目睹的一些现象却恰好相反:普通民众做了错事往往会遭到严厉处罚,甚至写首小诗发个微信批评讽刺某些社会不良现象或无良官员,居然都会被有司以种种罪名予以处罚甚至拘捕。小偷小摸几千元即可刑事立案,但对于贪腐数万数十万的官员却往往是党纪行政处分了事。

如果我们不只是在字面上,而且确实是在思想上和行动上把西方的“ToIerance”和中国式的“宽容”混为一谈,那么就会造成:一方面会有许多天经地义应该被人“ToIerance”的人或事得不到“ToIerance”,而另一方面,又会有很多不该被宽容的人和事在大人物滥施温情以示天恩浩荡或襟怀无垠之下轻易地被“一风吹”。例如“反右”运动和“文革”运动里的是是非非至今有些地方争议多多。

如此这般,那就不止是语言或思想的不幸了,而是国家民族之不幸也!

60年前,胡适先生曾提出“容忍比自由更重要”这一命题。这实际上是他对当时的台湾政治状况深思熟虑之后得出的结论。他所强调的容忍,是政府和强势群体对广大民众和弱势群体的容忍,而不是相反。1959年3月16日,胡适在台北《自由中国》第20卷第6期以《容忍与自由》为题,写出了振聋发聩的文字:

……我年纪越大,越觉得“容忍”比“自由”还更重要。

我到今天还是一个无神论者,我不信有一个有意志的神,我也不信灵魂不朽的说法。但我的无神论和共产党的无神论有一点最根本的不同。我能够容忍一切信仰有神的宗教,也能够容忍一切诚心信仰宗教的人。共产党自己主张无神论,就要消灭一切有神的信仰,要禁绝一切信仰有神的宗教一一这就是我50年前幼稚而又狂妄的不容忍的态度了。(1908年,17岁的胡适曾在《竞业旬报》上发表几条《无鬼丛话》,其中有一条是痛骂小说《西游记》和《封神榜》宣扬迷信鬼神,声称“假于鬼神时日卜筮以疑众,杀”。)

我自己总觉得,这个国家、这个社会、这个世界,绝大多人是信神的,居然能有这等雅量,能容忍我的无神论,能容忍我这个不信神也不信灵魂不灭的人,能容忍我在国内和国外自由发表我的无神论的思想,从没有人因此用石头掷我,把我关在监狱里,或把我捆在柴堆上用火烧死。我在这个世界里居然享受了四十多年的容忍与自由。我觉得这个国家、这个社会、这个世界对我的容忍度是可爱的,是可以感激的。

所以我自己总觉得我应该用容忍的态度来报答社会对我的容忍,因为我年纪越大,我越觉得容忍的重要意义。若社会没有这点容忍的气度,我决不能享受四十多年大胆怀疑的自由,公开主张无神论的自由了。

*

在宗教自由史上,在思想自由史上,在政治自由史上,我们都可以看见容忍的态度是最难得、最稀有的态度。人类的习惯总是喜同而恶异的,总不喜欢和自己不同的信仰、思想、行为。这就是不容忍的根源。不容忍只是不能容忍和我自己不同的新思想和新信仰。一个宗教团体总相信自己的宗教信仰是对的,是不会错的,所以它总相信那些和自己不同的宗教信仰必定是错的,必定是异端,邪教。一个政治团体总相信自己的政治主张是对的,是不会错的,所以它总相信那些和自己不同的政治见解必定是错的,必定是敌人。

一切对异端的迫害,一切对“异己”的摧残,一切宗教自由的禁止,一切思想言论的被压迫,都由于这一点深信自己是不会错的心理。因为深信自己是不会错的,所以不能容忍任何和自己不同的思想信仰了。

试看欧洲的宗教革新运动的历史。马丁。路德和约翰。加尔文等人起来革新宗教,本来是因为他们不满意于罗马旧教的种种不容忍,种种不自由。但是新教在中欧北欧胜利之后,新教的领袖们又都渐渐走上了不容忍的路上去,也不容许别人起来批评他们的新教条了。加尔文在日内瓦掌握了宗教大权,居然会把一个敢独立思想,敢批评加尔文的教条的学者塞尔维特定了“异端邪说”的罪名,把他用铁链锁在木桩上,堆起柴来,慢慢的活活烧死。这是1553年10月23日的事。

这个殉道者塞尔维特的惨史,最值得人们的追念和反省。宗教革新运动原来的目标是要争取“基督教的人的自由”和“良心的自由”。何以加尔文和他的信徒们居然会把一位独立思想的新教徒用慢慢的火烧死呢?何以加尔文的门徒(后来继任加尔文为日内瓦的宗教独裁者)伯兹竟会宣言“良心的自由是魔鬼的教条”呢?

基本的原因还是那一点深信我自己是“不会错的”心理。像加尔文那样虔诚的宗教改革家,他自己深信他的良心确是代表上帝的命令,他的口和他的笔确是代表上帝的意志,那么他的意见还会错吗?他还有错误的可能吗?在塞尔维特被烧死之后,加尔文曾受到不少人的批评。1554年,加尔文发表一篇文章为他自己辩护。他毫不迟疑地说:“严厉惩治邪说者的权威是无可怀疑的,因为这就是上帝自己说话。……这工作是为上帝的光荣战斗”。

上帝自己说话,还会错吗?为上帝的光荣作战,还会错吗?这一点“我不会错”的心理,就是一切不容忍的根苗。深信我自己的信念没有错误的可能,我的意见就是“正义”,反对我的人当然都是“邪说”了。我的意见代表上帝的意旨,反对我的人的意见当然都是“魔鬼的教条”了。

*

这是宗教自由史给我们的教训:容忍是一切自由的根本,没有容忍“异己”的雅量,就不会承认“异己”的宗教可以享有自由。但因为不容忍的态度是基于“我的信念不会错”的心理习惯,所以容忍“异己”是最难得、最不容易养成的雅量。

在政治思想上,在社会问题的讨论上,我们同样的感觉到不容忍是常见的,而容忍总是很稀有的。……

我曾说过,我应该用容忍的态度来报答社会对我的容忍。我现在常常想我们还得戒律自己:我们若想别人容忍谅解我们的见解,我们必须先养成能够容忍谅解别人的见解的度量。至少至少我们应该戒约自己决不可“以吾辈所主张者为绝对之是”。我们受过实验主义的训练的人,本来就不承认有“绝对之是”,更不可以“以吾辈所主张者为绝对之是”。

通读上面煌煌之言,吾人甚觉先贤胡适之老先生所言极是。纵观世上所有不宽容之现象,共同之点皆为坚信“我是正确的,你是错误的”之偏执心理。如果是个别平民百姓有此种心理作怪,对于社会危害甚小;如果是身居高位者有此种心理作祟,则对社会危害巨大无比。国人苦于此种灾难久矣,本人在此不再赘言。这并不是说人们不应该去追求真理,坚持真理,信仰真理,而是要提醒人们防止被一些所谓的真理所绑架,所奴役。人类历史几千年来这方面的惨痛教训太多太重,我们千万不要好了伤疤忘了痛。

再回到房龙的《宽容》。这本书有一点特别重要:它对不宽容的批判是针对官方而不是针对个人的。在《关于写历史的普遍问题以及写本书的特殊问题》一节中,房龙认为个人的某些不宽容行为虽然“都是很愚蠢的,应受指责的行为。不过,它们似乎不在一本关于宽容的书的范围之内。它们不过是不礼貌的行为和缺乏体面的公共精神的表现,与官方形式的不宽容差别很大。官方形式的不宽容体现于教会的律法和国家的法律之中,使原本安分守己的好公民把迫害当成了一项神圣的职责。”有鉴于此,房龙进一步指出:

再回到房龙的《宽容》。这本书有一点特别重要:它对不宽容的批判是针对官方而不是针对个人的。在《关于写历史的普遍问题以及写本书的特殊问题》一节中,房龙认为个人的某些不宽容行为虽然“都是很愚蠢的,应受指责的行为。不过,它们似乎不在一本关于宽容的书的范围之内。它们不过是不礼貌的行为和缺乏体面的公共精神的表现,与官方形式的不宽容差别很大。官方形式的不宽容体现于教会的律法和国家的法律之中,使原本安分守己的好公民把迫害当成了一项神圣的职责。”有鉴于此,房龙进一步指出:

在任何社会,个人的不宽容是很令人讨厌的,比麻疹、天花和唠叨的女人加在一起更让人感到不舒服。但是,个人即使再不宽容,也不能对人执行死刑。如果不宽容的个人充当起了绞刑执行者的角色(这是我们国家和别的国家都发生过的情况),那么他就超越了法律的权限,成了警察管理的对象。

个人即便不宽容,也不能建立监狱,不能规定整个民族的人该想什么,说什么、吃什么和喝什么。如果他想这做,就会招致所有正常民众的强烈反感。他的新法令就会成为在哥伦比亚特区也无法执行的一纸空文。

简单而言,个人的不宽容再进一步是不可能的,它只能在自由国家大多数公民都不反对的情况下存在。而官方的不宽容则基本上是无所不能的。

它不承认除了自己权力之外的任何权威。

无辜的受害者在它的淫威下有言难言。它不听任何辩解,只是借助于“圣灵”来支持自己的决定,然后试图解释所谓“天国”的旨意,就像打开生存之谜的钥匙被刚刚在大选中获胜的那些人完全掌握了一样。

在这本书中,“不宽容”这个词一律指的是“官方的不宽容”。如果我这样用这个词,并很少提及个人的不宽容,那么请多多包涵。

我一次只能做一件事情。

好吧!让我们来看房龙先生是如何做这件事情的。

(未完待续)

荀路2019.5.6