从灰暗到黑暗:红色革命者将俄国人由“第六病室”拉进“古拉格”

我在前面,引述了契诃夫描绘帝俄/沙俄时代流放地的情景。作为帝俄时期最为出色的中短篇小说家,契诃夫不仅描绘了流放地,也将沙皇统治下俄罗斯各色臣民,包括农民、雇工、学生、服务员、公务员、妇女、儿童、精神病人……各色人物艰难、猥琐、坚强、不幸、挣扎的经历,生动的刻画了出来。

有些知名的篇目,上了中国的教科书。如《套子里的人》、《变色龙》、《万卡》,但凡读过中学的国人,都知道这些小说的故事。还有也曾上过中国教科书、后来被删除的《第六病室》,不仅是契诃夫的经典作品之一,还引起过列宁的深切感慨。

《第六病室》讲述了俄国一座小城里一个医院里,一位医院院长与几位精神病人的故事。作品通过半写实半喻示,反映了俄国基层普遍的暴力与欺骗,弱势群体的苦难深重,社会精英的虚伪,是对俄国黑暗现实的强力控诉。“第六病室”和这间医院,正是俄国社会的缩影。所以列宁看到后,才说“感到深深的恐惧,自己似乎也被关在这个第六病室里”。比契诃夫更深沉厚重的文豪托尔斯泰也对本作赞赏有加,认为它生动了描绘了俄罗斯人民的处境。

不止《第六病室》,契诃夫还有诸多作品,同样表达了对俄国黑暗的控诉、对受难者的同情。《苦恼》讲述了车夫苦苦拉车谋生、他儿子得病去世,而坐他车的上流青年快乐玩耍、对他倾诉苦难的冷漠和不耐烦。《姚内奇》则讲了城里中产人家每周聚会作乐、交谊中充满虚伪造作的日常生活。《农民》讲述了在莫斯科做杂工的夫妻因丈夫受伤、不得不回乡,而遭遇家人种种虐待的经历。《哀伤》讲述了一位镟匠(车工)雪天赶着马车拉老伴去看病,但不仅老伴去世、自己也被冻伤截肢的故事。

契诃夫这些作品,都在或明或暗的告诉俄国人:不能再这样过下去了,一切都应该改变,不仅包括制度,还有整个国家和社会。这些控诉,不仅是现实的批注,也是革命的前言。

那个时代,不仅契诃夫,许多俄国作家都在关注人民的苦难、痛斥社会的不公、寻求改变现实,包括投身革命。如被称为“平民革命家”的赫尔岑、车尔尼雪夫斯基,他们首先是作家、思想家,后来投身了革命。在他们看来,那样悲哀的社会,改良不要指望,写作作用也有限,必须要革命、暴力革命,才能改变。

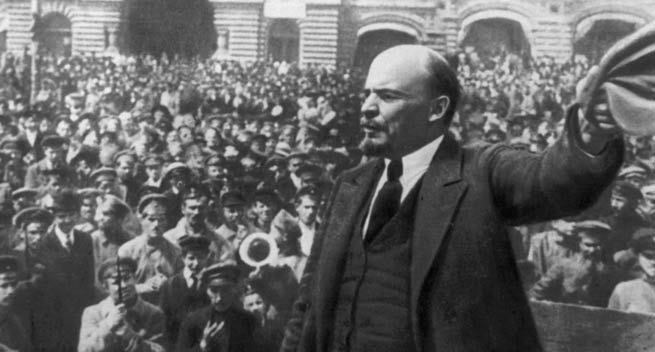

于是,从“十二月党人”起义,到“民意党人”暗杀,再到工农暴动,19至20世纪的俄国,暴力革命风起云涌。连沙皇亚历山大二世、重臣斯托雷平,都被革命党人刺杀。到了1917年,二月革命埋葬了沙俄、建立共和国,十月革命建立了布尔什维克政权。

但革命的齿轮没有停止。1918-1925年,死亡数百万人的俄国内战,就是新旧势力之间、不同的新势力之间、革命党人之间,一轮轮浴血搏杀。从血海中崛起的苏共布尔什维克政权,并没有让流血停下来,而是制造了新的血海。大清洗的大规模处决、“古拉格”的庞大监禁营,就是一系列革命催化的“成果”。

这样的革命“成果”,是那些早期的革命者们想看到的吗?他们想推翻一个腐朽政权、换得一个残暴百倍的政权吗?他们打倒沙皇,是希望得到一个更无怜悯大众之心的红色“沙皇”吗?他们不愿老百姓在贫病交加中死去,难道愿意让老百姓在强征粮食后的饥饿中死去、在强制劳动中冻死、在“莫须有”的反革命罪名下被处决吗?

《第六病室》中关押着几位精神病人的病院,只是开在偏远的小城,按原文说:“第六病室这样糟糕的东西也许只有在离铁路线两百俄里远的小城中才会出现,在那样的小城里市长和所有的市议员都是半文盲的小市民,把医生看做术士,即使医生要把烧熔的锡灌进他们的嘴里去,也得相信他,不加一点批评,换了在别的地方,社会人士和报纸早就把这个小小的巴士底捣得稀烂了。”

这侧面反映了沙俄时代俄国已经取得了很大进步,对于这种人权侵犯,舆论不会容忍、社会名流会谴责、政府也会在压力下查处。虽然沙俄被视为欧洲最落后的国家,可也有着新闻自由、民主参与、舆论监督。至于贫困、落后,很大程度在于那个时代生产力的局限。但人们拒绝容忍虽有进步、但仍然不公不义的现状,所以才有了革命。

可革命后,巨大的“古拉格”代替了小小的“第六病室”,苦难的规模和程度,说提高一百倍并不夸张。而且,无论“古拉格”之内还是之外,都是有精神病院的。在苏联乃至现在的俄罗斯,以“精神病”为名,将政治犯、异见人士、各种社会边缘人,关进精神病院,剥夺自由、施以虐待,成了一种普遍的现象,受害者数十万计。相对于正规监狱,精神病院里的医生和看守对待“患者”更加没有约束和监督,如何虐待都无从举报,因为“你是精神病人”,所以说什么都是“说疯话”。精神病院关押也没有期限,可以永远让你失去自由。

这些,必然是革命者们始料未及的。他们想打破沙俄这个“各族人民的大监狱”,确实打破了。但革命者和投机者共同组成的新政权,却打造了更加窒息和坚硬的新监狱。这新的监狱里,新的暴行比比皆是,旧的丑陋也并不缺少。

那么,为什么美好的革命初衷,变成如此残酷的恶果?无论本文里,还是其他文章,无论我还是其他人,都做过无数评论。简单说,就是人性、社会环境、制度、种种必然和偶然,共同造成的吧。

那么,是否应该因为后来的悲剧,责备各阶段各立场的革命者呢?我觉得,除了破坏民主、掌权后作恶的部分布尔什维克,大多数革命者是不应被责备的。他们并不能预料后面的灾难。而且对于许多出身底层的革命者,沙俄时代他们也很难好好生活下去,即便没有后来苏俄的毒气征粮、大清洗、“古拉格”,他们也会像契诃夫笔下的万卡、农民夫妻、车夫、镟匠们那样,一辈子受尽苦难,悲惨死去。如果我们理性看,这些人中的多数,命运要比在“古拉格”里要好。但相对极重苦难轻一些的苦难,就是应该忍受、能够忍受的吗?那同样是痛不欲生的。他们选择革命,想摆脱贫穷和受辱的命运,难道不是非常可以理解的吗?我们有什么资格要这些人忍受痛苦和不公平,而不去为建设平等富裕社会而革命呢?

但另一方面,如果没有革命,一系列改革后的俄国,的确很可能不会在20世纪发生那么多悲剧,国家和国民都可能在相对平稳中进入现代。生产力的发展,可能会让俄国像英国、日本、美国那样,在避开革命和内乱后,取得颇为惊人的成功,人民生活的富足。

契诃夫在《第六病室》里写到了19世纪末医疗领域的巨大进展:

“在最近二十五年当中医学起了神话样的变化。当初他在大学念书的时候,觉着医学不久就会遭到炼金术和玄学同样的命运。可是如今每逢他晚上看书,医学却感动他,引得他惊奇,甚至入迷。真的,多么意想不到的辉煌,什么样的革命啊!由于有了防腐方法,伟大的皮罗戈夫认为就连in spe都不能做的手术,现在也能做了。普通的地方自治局医师都敢于做截除膝关节的手术。一百例腹腔切开术当中只有一例造成死亡。讲到结石病,那已经被人看做小事,甚至没人为它写文章了。梅毒已经能够根本治疗。另外还有遗传学说、催眠术、巴斯德与科赫的发现、以统计做基础的卫生学,还有我们俄罗斯的地方自治局医师的工作!精神病学以及现代的精神病分类法、诊断法和医疗法,跟过去相比,成了十足的厄尔布鲁士……”

但这些还有局限和反复,还并不能广泛的惠及所有俄国人。虽然,如果再捱五十年、七十年,俄国或许会和同期西欧和日本相同医疗水准(1900年左右俄国的医疗水平就与欧洲各国及日本相当),也意味着俄国人将享受着优质的医疗和寿命的大幅延长。其他方面的物质,也应比后来的苏联同时期丰富的多。但历史没有如果。1881年、1905年、1917年的俄国人,并不能捱过饥饿、不能为后面几十年而忍受当下的贫苦,不能视各种腐败而不见,不能在日俄战争中战败和在一战中损失惨重却不爆发内部暴动。

于是,一系列革命爆发了。历史的车轮将俄国一步步拉向闪烁着希望的光明处,但那路下方却是陷阱与深渊。就这样,俄国人不顾一切的向着那仰望能看到的光明前进,整个民族却忘了注意脚下黑泥掩盖的沼泽和深潭。最终,俄罗斯人陷入了黑暗和泥泞中,越是想挣脱,越是下陷。曾经有几次跃起(如1917、1945、1955、1985),却不久后跌落更深(如1918、1936、1950、1964、1992、2022)。直到2024年,它又一次逆着全球之势,与斯拉夫兄弟手足相残。

无论是俄罗斯人、乌克兰人,都因为在几个重要的历史节点和阶段的选择和遭遇,与成为富足文明的现代国家擦肩而过。但这些,很多并不是他们愿意选择的。正如1941年乌克兰人面对纳粹入侵时说的“20年前(苏俄内战和后来大饥荒时)我们希望外国人来解救我们,外国人没有来;20年后,我们建设好了(几个五年计划让乌克兰工农业都取得巨大发展),你们却又来了,又把一切摧毁了”。这不仅讲了乌克兰在1920-1940年代的悲伤命运,也是19-20世纪整个斯拉夫民族的悲哀。许多巧合、阴差阳错、内因外因,改变了整个民族的命运、让亿万人的轨迹剧变。

如果赫尔岑、车尔尼雪夫斯基、契诃夫,许多革命派作家若能先知,或许会后悔鼓吹革命,或许会拥护沙皇的改良,他们也会更钦佩托尔斯泰,明白人道和平的珍贵。但你我及其他后人,不应对这些革命家加以责备,不应以“告别革命”之类说辞灭杀革命的正当。在现代空调房里精致利己的岁静,更无权去对冰天雪地里挣命的俄国车夫指手画脚。哪怕他们的革命,将为俄国自身和全世界许多国家带来灾难。这些劳动者自身也并没有得到解放,打碎了旧的锁链,得到的是新的更加强固冰冷的新链。

而俄罗斯南边的民族,那里的人们,与它有颇为相似的历史,又比它有更深的苦难。