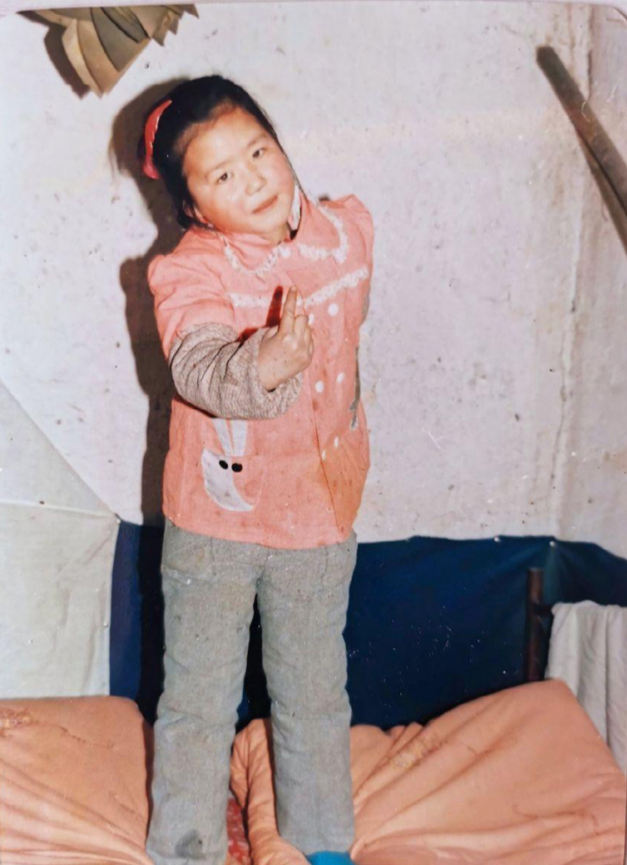

昨天我转发了张展哥哥的一些话,他说 :“她那么倔强,我觉得她可能活不了太久了。”他还转发了一张张展的照片,摄于 2007 年,一张类似春游的照片。张展,胖乎乎、笑盈盈的。

他说 :“在即将到来的冷冬,如果她没有坚持过去,我希望世界能记住她原来的样子。”

今天我看到,有关张展妈妈三天前视频会见的情形,这才明白,张展的哥哥为什么说到最坏的可能。这是我第一次看到张展胞兄就妹妹的处境发声,也许他此前也有表达,我们看不到。

张展目前是什么状况? 10 月 29 日,母亲按照狱方的指示去会见,当然只能是视频 :“今天视频了,情况更差,要人扶着走路,说话头都无力扬着,再不保外就医,很危险!我出来哭了几个小时,眼睛很模糊,心情很坏,头疼得厉害,休息了,对不起,现在不想说什么”。

张展的哥哥,写的每一句话,都像是诀别。

我们每一个人,如今还好好地生活着的、吃过饱饭的、与亲人自由会见和交谈的人,仿佛疫情已经过去的人,是不是宁愿没有张展的存在呢?

想起奥斯维辛幸存者、意大利作家普里阿莫·莱维的话,他说,我们,幸存者们,不是真正的证人。“我们幸存者是数量稀少且超越常态的少数群体:凭借着支吾搪塞,或能力,或运气,我们没有到达集中营的底层。” 而那些达到底层的人,要么无法回来,要么失去了讲述的勇气和能力。

张展已经是一个拷问,她标记出了我们的处境 :理性的失效,生存依赖于道德的模糊含混,平静来自漠视和无动于衷。这种灵与肉的分裂状态,如果你不能改变,只有接受。

我们无法面对母亲的眼泪,也正如张展的母亲说的谢谢,在我,只是加深了羞耻感。我只能回应说:我们配不上张展的纯正、刚烈,当然,更配不上母亲的感谢。

张展,如果我能见到你,我也只会说,请你停止绝食。我和张展的母亲是同辈人,我比她的母亲还年长两岁,母亲的哀愁是无尽的,也是每一天的煎熬:“我现在的心情很乱,只想用什么方法能让她正常吃饭,能让她活着出来” ……

我看着这张哥哥发出的妹妹的童年照,我觉得这个小女孩像一个成年人,一个朴素的先知。她那样严肃地发问,她的问题令我们羞愧。

或者你会说,我们有什么可羞愧的?她的处境是她自己的选择,又不是我们造成的。

这就可以有效地隔断和一个受难者的关系了,这样仿佛就可以心安理得了。

其实也就是被迫的麻木和无能为力而已。

所以,张展的坚持也就更其令人望尘莫及。我相信,她之所以到走路需要人扶,见了至爱的母亲也没有力气扬头,是因为她为了自己的坚持已经耗尽了精力。她坚持什么?三个字吧 :我无罪。

我们知道张展无罪,但是我们对她的处境无能为力。我今天又看到将近四十年前的一起冤案,当事人被处决了,真凶出现。

这两件事有联系吗?有。那就是一条:要不要讲道理?如果讲道理,当年不可能因为血型相同就定案。

我不知道,张展已经离我们有多远了。无数的人们都选择了妥协,聪明的或者不聪明的,她这样一个人,就是不。一个人对千百万人,这是一种稀缺的精神品质,我们也眼睁睁地,看着这种金贵的品质陷入绝境。

那小女孩童稚年代瞎编的歌谣,不也像是一个隐喻:

我掉进了粑粑窝,

我与粑粑做斗争,

差点没牺牲……”

怎么说呢?张展,在粑粑窝里你要活下来。你还有做斗争的机会,你已经牺牲了太多!祈祷神的眷顾,愿你存活下来,像一粒种子。

愿大家都来读读张展哥哥的话。

张展:上海市松江区泗泾镇张泾路 1601 号上海女子监狱 – 松江泗泾 601-410信箱

2021 年 11 月 1 日

来源:《自由张展》