阿沛·阿旺晋美曾以藏人代表的身份说过一句总结性的话:“我们讨厌两端。”两端一端是指旧制度,另一端指的是后来在整个中国日趋极端的革命狂潮。处于两端之间的是1959年到“文化大革命”之间那一段。虽然西藏那时一直在革命旋涡中翻卷,但受冲击的主要是上层。对下层而言,虽然农区刮过一阵办合作社的风,只办起了七、八十个社,很快又被解散。而牧区实行不分财产、不斗牧主、不划阶级的“三不”政策,基本没有搞民主改革,仅实行了一些有利于贫苦牧民的措施。所以那段被一些藏人视为“黄金时期”。

专制状态下的革命,规律往往是一旦克服了初始的阻力,就必然产生出强大的加速性,难以避免地进入失控状态。以意识形态教条和毛泽东奇思异想为准绳的不断革命,把整个中国搞得高烧般抽搐不已。对一步跨越了几个世纪的西藏,更是被搞得头晕目眩。进藏的中共人士终于摆脱了一国两制掣肘,可以为所欲为地运用权力,西藏的农牧民刚从底层翻身,被分财产、当干部、上学校那些前所未闻的变化搞得眼花缭乱。整个西藏像被扔进了一个巨大的革命加速器。

从班禅的命运可以看到西藏上层社会的状况。从晚清到民国,班禅一直与中国的汉人政府保持相对密切的关系,成为西藏上层的“亲汉派”代表。1949年,在毛泽东还没有把西藏问题放进日程表时,辅佐十世班禅的机构——班禅堪布会议厅就以当时还年幼的班禅名义致电中共,要求中共进军西藏,“肃清叛国分子,拯救西藏人民”。班禅堪布会议厅还主动为中共进军西藏出谋划策。1959年达赖喇嘛出走后,中共让班禅取代达赖担任西藏名义上的最高领导人。班禅则公开配合中共,谴责叛乱,支持中共在西藏发动的改革——包括取消寺院特权,鼓励僧人参加生产劳动。

十世班禅当时是西藏自治区筹委会的主任委员和全国人大副委员长。为了向中共表示效忠之心,他在1956年就带头表示愿意拿出自己的庄园做为改革试点,为西藏全面改革创造经验。“民主改革”开展之后,班禅父亲贡保才旦为了顺应形势,自觉从拉萨去其在日喀则的领地,为他曾经是农奴主阶级的一员向群众道歉,表示要进行自我改造。可是他的“自觉革命”并没有像他期望的那样使他得以免除灾难,班禅之父的身份也没能保护他。他照样被抄家,遭受群众斗争,并遭殴打。既然连班禅之父都无法幸免,别人的情景肯定只能更加糟糕。

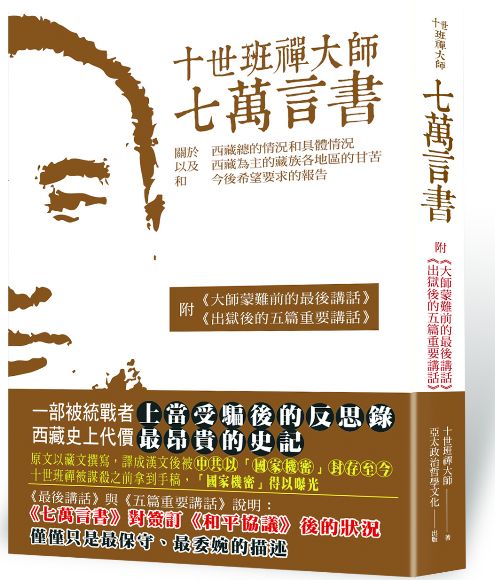

对藏区状况痛心而愤怒的十世班禅在详细研究考察后,于1962年5月18日递交给中共总理周恩来一份藏区调查报告,共7万多字,人称《七万言书》,就西藏发生的灾难和藏人遭受的损失,向中共最高层发出指控。如果中共在那时还有一点“统战”意识的话,完全可以不理睬,那种内部上书对中共不会构成实质威胁,中共也有能力使班禅因恐惧而闭嘴。然而毛泽东将班禅的《七万言书》定性为“无产阶级敌人的反攻倒算”, 毫不留情地把他划到敌人一边。中共展开了对《七万言书》的围攻批判。1964年,班禅被撤消西藏自治区筹备委员会代理主任、全国人民代表大会副委员长的和全国政治协商会议副主席的职务。从那以后,他被禁止过问西藏事务,直到“文化革命”结束一直没回西藏。“文革”中,他被关进监狱达九年八个月之久。

班禅的遭遇显示了中共在西藏依靠对象的变化,从进藏初期与西藏上层合作为主,到彻底抛弃上层。一旦中共能够牢固地控制西藏,西藏上层人士就失去了价值。班禅的上书反而说明继续豢养他们还可能制造麻烦。按照共产主义的阶级阵线,共产党依靠的对象应该是劳苦大众。既然中共让劳苦大众“翻了身”,就是解放者和大救星,共产党怎么说劳苦大众就会怎么办,何况以劳苦大众的文化程度是无论如何也写不出《七万言书》的,因此依靠劳苦大众既符合意识形态,且不会有麻烦。

来源:RFA