盛雪:中國監獄與國際戰爭——從文學、思想到行動:一場跨越監獄與戰場的國際會議

為什麼是現在?為什麼必須發聲?

當下的世界正處在一個決定未來方向的關鍵轉捩點。第二次世界大戰結束至今,人類並未迎來真正的和平。相反,我們目睹了共產暴政在過去一個世紀裡不斷擴張其統治範圍,以國家機器實施殺戮與壓迫;與此同時,恐怖主義也在全球蔓延成災。

聯合國曾以防止大規模戰爭為創立初衷之一,但現實告訴我們:戰爭依舊持續,而國際秩序在共產極權的滲透下不斷被侵蝕。面對中共製造的一系列重大人道災難,聯合國幾乎無能為力,甚至被其滲透、影響和操控。特別是在過去三十年裡,民主並非前進,而是遭遇倒退;中共以及其他極權和恐怖政權的跨國迫害已無孔不入,伸向世界每一個角落。恐怖主義、極端勢力也順勢向全球佈局。

在這樣的歷史背景下,以詩人、作家、記者、編輯、翻譯、出版人等為主體的筆會,自然承擔著傳遞真相、堅守道義的責任。

當獨立中文筆會會長馬健邀請我共同籌備在英國倫敦舉行的《中國監獄與國際戰爭》(Chinese Prisons and International War)頒獎典禮與研討會議時,我毫不猶豫地答應。作為獨立中文筆會發言人,這也是我應盡的職責。

暴政下的假和平是極端形式的戰爭

馬健描述他為會議起這個題目的意喻中的景象,在中國,和平是監獄牆壁上無數怔忡的身影,是鐵絲網投射到世界地圖上的裂痕,是人權律師被追捕面對的那扇緊鎖的鐵門,是詩人在監禁中用廁紙寫給愛人的訣別,都無聲無息,非常「和平」。文學與現實、監禁與戰爭在這裡合二為一——寫作本身就是抵抗,語言本身就是戰鬥,但難敵強大的國家機器。

在當今世界劇烈重組、極權暴政與自由價值更加激烈碰撞的時代,文學和真相對抗暴政的努力應該被進一步關注。在許多國家,人們習慣將「戰爭」理解為由軍隊、武器與爭奪領土構成的衝突,但在中國乃至其他極權統治之下,另一種更隱秘、更有效、更令人恐懼、殺傷力更大的戰爭卻一直在持續。這種戰爭沒有硝煙,但無處不在;沒有戰線,卻滲入每個家庭;沒有槍炮,但死傷無數;沒有對打,而是一方對另一方毫無顧忌的、單方面的鎮壓和屠殺。在這樣的現實中,「和平」二字成了最大的偽裝。暴政下的假和平,是極端形式的戰爭。

正是出於這樣的共同思考與使命,我們希望這次會議能夠讓人們看到中國在所謂非戰狀態下比戰爭更可怕的真相。 這次會議同時啟動國際筆會的全球行動——「被囚作家日」(Day of the Imprisoned Writer)。

暴政是一種制度化的殺人機器

我在多年的寫作、調查和演講中不斷提出:世界常常把戰爭理解為戰場上的對射、國與國的衝突,但忽略了極權統治本身就是一種極端形式的戰爭。

這類的戰爭沒有正式宣戰,沒有戰壕與前線。但人民卻被動捲入,成為受害者,而且比傳統戰爭更多、更深、更持續。

這種看似非戰狀態的暴政通過謊言洗腦讓人愚昧,通過暴力懲罰讓人恐懼,通過全方位無死角的壟斷讓人屈服。而且它是國家全部的機器部件都統一行動,比戰爭中的士兵更有效力。暴政掌握著立法、司法、執法的全部權力,通過它的體系對人實施全方位的控制和驅使,比戰爭中的戰俘更加悲慘。事實上,暴政的性質就是反人類的,就是在實施系統性的群體滅絕罪。

從共同的痛感到共同的行動

我與馬健多年來在理念上高度契合。但促成這一會議的,是一個更深的判斷:世界一直在誤讀戰爭,因此回避暴政比戰爭傷害的人更多這個基本事實,特別是長久以來容忍甚至迎合中共。

太多人以為「中國很平靜,至少沒有戰爭」。但我們清楚,單方面屠殺式的戰爭一直在中國的監獄和看不見的牢籠裡進行。

就像馬健在《北京昏迷》(Beijing Coma)中所描述的:「中國就是一座巨大的監獄……無論我們身處牢房,還是待在家裡,我們每一個人都是囚犯。」

是的,中國人活在一個巨大的監獄裡。監獄不是一個建築,而是這種制度。

我們希望通過這次會議,讓世界在關注熱戰和武力衝突的同時,也看到中國因言論而遭關押的政治犯的處境是現代戰爭的一部分;中國監獄體系本質上是暴政戰爭機器的一部分;國際社會面對的是一個正在對全人類發動無聲戰爭的龐大體系。

因此,會議主題定為:「中國監獄與國際戰爭」。

用文學撕開暴政的黑幕

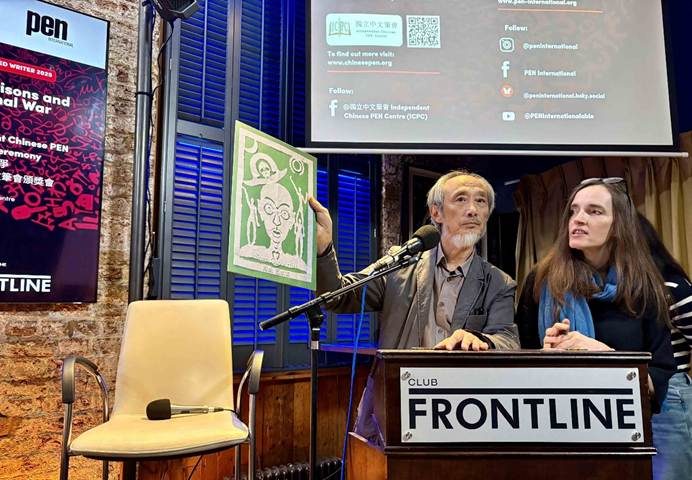

馬健是現任獨立中文筆會會長,也是全球最具影響力的華語作家之一,在國際文學與人權界擁有獨特而重要的話語權。他的文學作品,一直是對中共「假和平」最深刻的揭穿。

從《紅塵》、《陰之道》、《北京植物人》到《中國夢》,馬健始終呈現一個核心事實:中國的「和平」不是穩定,而是無數被沉默、被消失、被粉碎的個人生命堆疊出來的幻象。他讓文學同時成為證詞。

馬健在《自由之筆》裡說文學就是行動方式;他在《禁聞網》(Bannedbook.org)的一篇專訪中談到,作家不應該對時代視而不見;他在〈中國青年網路活動觀察〉一文裡,剖析中共對人的精神控制與思想囚禁。

在他的視角裡,中國監獄的恐怖從來不限於鐵門鐵窗,更深層的,是一種對人的全面摧毀——把人變成工具、把語言篡改成謊言、把恐懼制度化成秩序、把暴力日常化成生活本身。

在籌備本次會議的過程中,馬健投入了極大的熱情和努力進行推動。他提醒我們必須讓世界明白:暴政下的監獄不是意外,而是結構;不是例外,而是常態。

我們討論會議主題時,他反復強調:獨裁創造的語言系統,是一場針對人類思想的戰爭。政治犯是這場戰爭的第一批傷者,而作家,則是無法被征服的自由戰士。他的視角與觀點與我提出的「暴政下的假和平是特殊形態的戰爭」完全呼應。因此,我們希望這場會議不只是紀念或表彰,它也是一次跨越文學、政治、思想與行動的碰撞。

從監獄到國際戰爭的延展

關於會議結構與議程,我們和國際筆會協調擬定以四個部分展現:

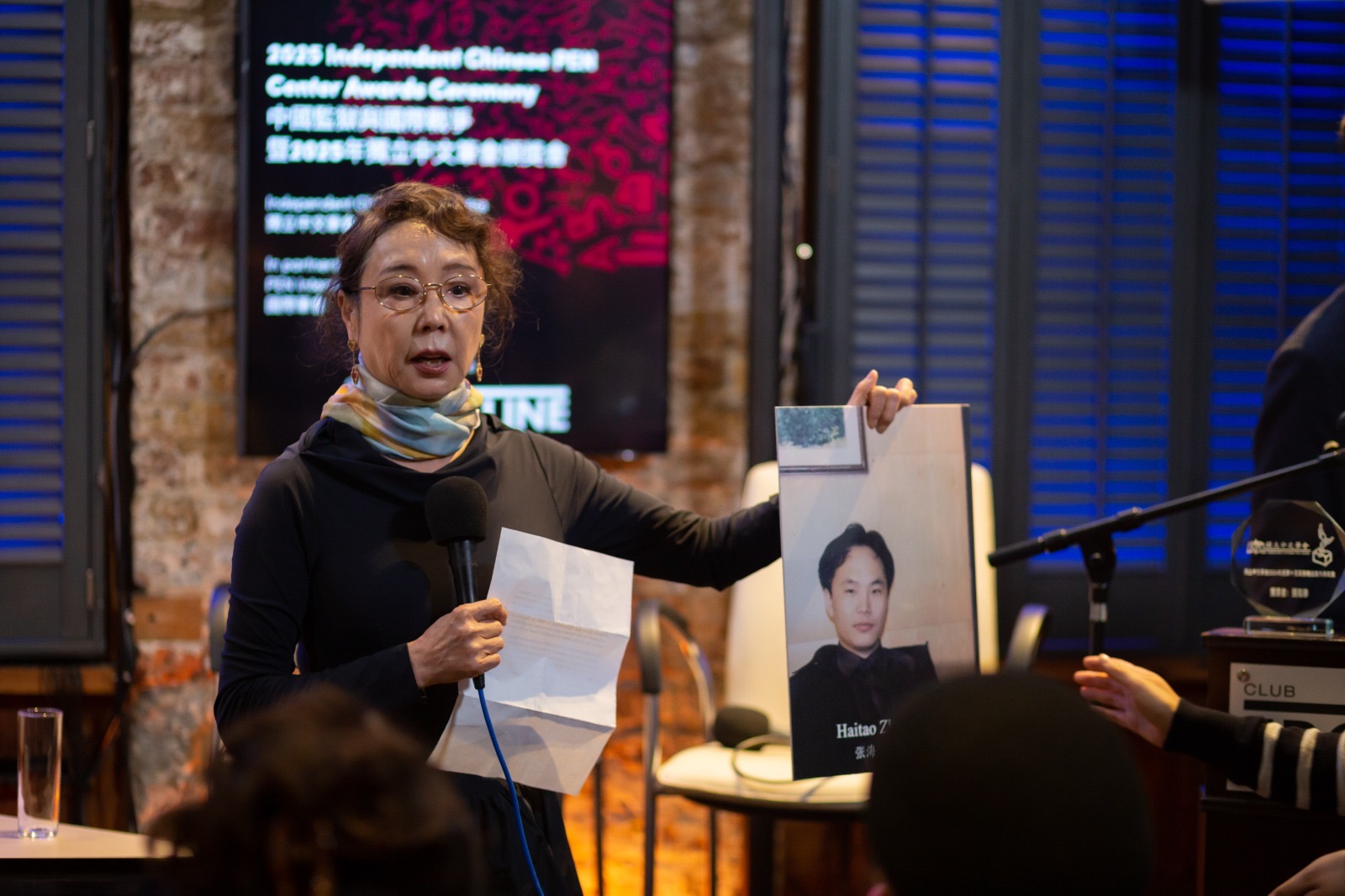

頒獎典禮:向高瑜女士頒發「自由寫作獎」、向丁家喜和張海濤頒發「劉曉波寫作勇氣獎」。

主題討論(一):中國的監禁和監控。

主題討論(二):監禁與戰爭。

被囚作家日啟動儀式:呼籲全球關注被囚作家與記者

我們希望達成三個方面的效應:

(1)揭露:監獄是戰爭機器的一部分

我們講述中國監獄體系如何參與政治迫害,如何在維吾爾、藏族、蒙古族等群體身上實施系統化壓制;講述翻譯家、記者、詩人遭監禁的真實故事;講述強迫勞動如何與全球供應鏈暗中相連;講述暴政如何對宗教人士、學者與藝術家發動一場「無軍裝的戰爭」。

(2)見證:思想如何記錄戰爭

以文學、新聞、證詞和政治犯家屬的敘述交織呈現暴政對人的摧毀。展現出的樣貌是:寫作不是描述戰爭,而是在戰爭中抵抗並艱難生存,以及如何讓更多國家理解:暴政對人民的戰爭,就是國際安全危機的源頭。

(3)行動:跨國合作如何反擊暴政的戰爭體系

國際筆會「被囚作家日」的全球行動,提醒人們討論如何形成人權壓力、如何通過法律、媒體與外交推動獲釋;如何應對跨國鎮壓。

馬健的思考和邏輯非常清晰:中國的監獄、西藏的監獄、新疆的監獄、香港的監獄,都不是孤立的,它們共同構成了一個全球性的隱蔽戰場,那裡有無數無法被人看見的自由戰士在奮戰。

事實上,馬健希望這次會議能夠跨出更大的一步——他計畫邀請以色列和巴勒斯坦雙方的作家同台;邀請俄羅斯和烏克蘭兩國的作家對話,他原想邀請如尤利婭.納瓦利內(Yulia Navalnaya)這樣象徵抵抗的女性,與烏克蘭第一夫人澤連斯卡婭(Olena Volodymyrivna Zelenska)同場討論。但是,似乎國際筆會在這些方面更加謹慎而沒有接受。我已經代會議向一位以色列著名的詩人、作家、作曲家、鋼琴家發出了邀請,最後我卻食言。

假和平是比戰爭更恐怖的日常化殺戮

我在國際筆會出任和平委員會副主席期間,在多次演講中強調我的觀點,我曾列舉許多案例進行可視感的說明:維吾爾學者伊力哈木.土赫提因為思想被判無期;蒙族學者哈達捍衛自己的語言被監禁幾十年;藏族詩人多瑪因詩歌和信仰被迫害而死;中國人權律師們因為捍衛憲法敢於表達而遭受群體性鎮壓和囚禁。這些人的生命被整部暴政機器一點點撕裂,語言與文化在她死難者離去時也同時被判了無期徒刑。

在國際領域,許多人渴望戰爭停止、渴望和平到來,但忽視了更深層的現實——在極權體系內,所謂太平盛世”並非和平,而是一種高度控制下的靜默屠殺。中共用監獄、集中營、審查制度、強迫勞動以及日常恐懼統治來維持表面的安穩,這種狀態比公開戰爭更隱秘、更持續,也更難逃脫。

暴政下的人民沒有武器,沒有戰線,沒有選擇,而極權統治者掌握著全部暴力工具。這種“和平”,比戰場更黑暗。它沒有終止日期,沒有停火協定,沒有記者在前線報導,沒有難民營,沒有國際組織的緊急關注。它是一種緩慢、持續、無聲的滅絕。

會議的意義如何延展持續

這是不是第一次把中國監獄與國際戰爭和世界和平串聯在一起思考、言說、討論、展現呢?過去,國際社會常把中國的人權問題當作「內部事務」或「道德議題」加以回避。但我們必須告訴世界:中共一直在對人民進行全面的戰爭,這個政權對外也是一種侵佔和控制的態勢,就像它念念不忘對臺灣的野心。世界如果不瞭解中國監獄,就無法理解中共的國際行為。這場會議跨越了許多分界——文學、人權、政治、法律、媒體、族裔、流亡社群、政治犯及家庭,共同構建了一個言論共同體,互為支撐。

我們舉辦這次活動,不是象徵,也不是形式,而是因為我們太清楚:如果世界繼續誤以為中國處在「和平時期」,真正的戰爭會繼續擴大,蔓延到中共統治之外;如果政治犯持續被忽略,暴政就會繼續強化對人民的戰爭;如果我們今天不發聲,明天就會有更多無名者被消失。

暴政下的假和平,比戰爭更殘酷。 它殺戮靈魂,讓人看不見戰場,看不見屠殺,也看不見自己。 文學,就是要照亮黑暗。照亮監獄,也照亮戰場,照亮每一個受難者。

也許,這場會議的意義會被更多人理解並傳播。

2025 年 11 月 21 日

原刊:《中國之春》網