【编者按:骨刻文是一项出土时间尚短、争议未息、有待深入研究的古文字考古发现,也因此尤其有趣。本文是骨刻文发现者刘凤君教授的自述文字。】

1、发现骨刻文和命名

2003年初夏,我在四门塔文管会刘继文副主任的陪伴下来四门塔仰拜阿閦佛像。阿閦佛头像刚刚回归不多长时间,[1] 我们站在塔的东门外,面对阿閦佛像默默仰视祈祷。佛像大慈大悲的面相,千古哲人, 妙谛永恒,传递着圣严的禅光弘语。突然,我的手机响了起来。我打开手机,“刘老师您好!我是贺伟。”贺伟是我的学生,他1984年毕业于山东大学考古专业,毕业后一直在齐鲁书社做编辑工作。“你好贺伟,很高兴接到你的电话。”“刘老师,鉴于您老在考古学、美术学、古文字学和书法艺术等方面的突出成就,我们社经过研究,想请您写一本大型的《中国早期文字与书法艺术》专著,我社将作为重大工程进行重点宣传,请老师允承。”

中国早期文字甲骨文和金文是我学业的钟情,也是我美术考古学研究的内容之一。金文风格的书法艺术更是我几十年的磨练和追求,有人说我是当今金文书法艺术“豪放派”的代表”。[2] 听到贺伟的邀请,我说:“谢谢你们!我试着写写吧。”

我回到学校,慎虑再三,感觉可以写这本书。首先应该搜集有关的基本资料,包括甲骨文和金文拓片、新石器时代陶器纹饰符号,还有近现代人的甲骨文和金文风格的书法艺术作品以及相关的学术研究等。暑假后,我请研究生们帮我收集有关资料。

甲骨文和金文都是比较成熟的文字,新石器时代陶器刻划都是一种简单的装饰符号,而像大汶口文化陶尊和双墩陶器上的刻划都是一件器物上刻划一个符号,可能是标志符号,都还不是一种文字,与甲骨文和金文没有直接的传承关系。目前,古文字学界认为甲骨文可以从新石器时代陶器装饰符号找源头的观点显然是错误的。甲骨文和金文它们的源头在哪里?中华文明五千年早期文明的文字佐证是什么。较长时间内,这一问题一直沉压在我心底,回萦在我的脑海中。

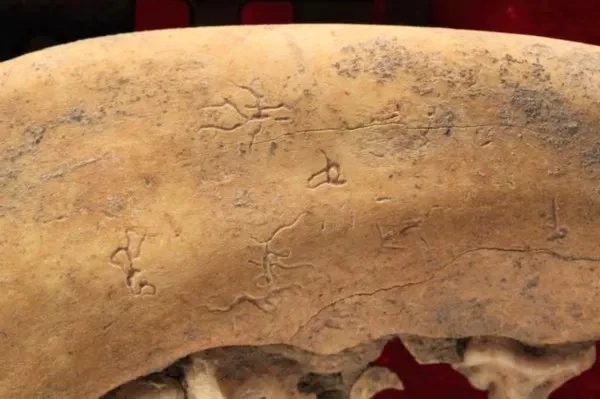

俗话说:“心想事成”。事情想久了,如果考虑不出合适的结果,也会遂缘得到一种好的机遇。2003年9月,第一次幸运机遇来到了我的面前,山东省美术馆朱艾平主任请我到他家鉴定他收藏的文物,他把文物宝贝放在客厅的地板上,陶器、瓷器、玉器和一些骨头等满满一地。我略扫一眼,独有兴趣地走到骨头前拿起两块骨头反复观看,一直把所有的骨头都看了个遍,检出了5块骨头,这几块骨头表面都刻划着2个、5个和10几个符号。这些符号都有一定相同的刻划风格和字体造型规律,我仔细观看每一件骨头,骨头上的刻划都有一致的特点,线条多是弧线,多是一边用较直的一刀先刻下去,另一边再用较斜的一刀刻出线条,一刀一刀连续刻出线条,所以,这些骨头上的刻字线条都是短刀连成;字体造型也有规律可循,有的像动物的形象,有的像树枝,还有的像太阳。我当时就认为这些刻写的符号应该是字,是甲骨文和金文的源头。我高兴的回过头对朱主任说:“你这些骨头上刻划的符号是字,这些骨头是龙山文化时期的遗物,这些字应该是中国早期的文字,你是从哪里得到的?”朱主任指着屋里的厨子说:“这些都是章丘一带农民在种地时挖出来送给我的,我就一直放在这里。” 因为是初次接触到这种早期文字,我牢记心中,没有对外宣传,但在研究和调查与鉴定时,时刻寻找相同或类似的资料。

见到朱艾平骨刻文后,我长时间整天都沉迷于观摩分析甲骨文和金文,搜尽心思寻找甲骨文之前的文字或符号资料,越益坚信甲骨文和金文与史前陶器符号之间肯定有过渡的早期文字或更复杂一些的符号。朱艾平先生所藏骨头上刻的字应是甲骨文的源头,中华文明五千年不容置疑。

天福瑞气总会眷顾执迷痴恋者,幸运又一次降临给我。2004年11月,我们山东大学美术考古研究所和济南景鸿堂联合举办“首届中国民间元青花藏品研讨会”,开启了元青花瓷器收藏与研究的热潮。2005年3月,我们准备继续举办第二届元青花瓷器研讨会。一天下午,我和景鸿堂张春生总经理在展厅观看收藏家提供展出的瓷器。我们俩边看边交谈,他突然从兜里拿出一块火柴盒大小的骨片说:“刘教授,这是我收藏的一块骨头,上面有刻划不知是什么东西,请您看看。”边说边递给我。我拿过小骨头一看,立刻心情激动,喜悦不已。我手掂着这块小骨头,看到上面的刻划,像美梦中见到了追求的哪一束明光 。这上面刻写的两个符号是两个字,这和朱艾平所藏骨头上的刻字一样,都是中国早期的文字。我又仔细分析字体造型,比较规范且有统一性,刻写的笔画,都是双斜刀对刻,短线连接而成。我举着骨头对张春生说,“这是史前的一块骨头,上面刻划的应该是字,这是一件很重要的文物 。”[3]

当时展厅里站着许多文物爱好者,他们多是送展和送拍文物的人。他们听到我说的话,都感到惊奇而高兴,踊上前来观看这块骨头,把我紧紧地围在中间,真像众星捧月一样。我对他们说:“你们好好看看,这件骨头上刻写的是中国早期文字。”有人还问了我一些相关的问题。因为人多效应大,这次事情影响较大,普遍认为,这一天我发现了中国早期文字骨刻文。

随后,我逐渐发现关中地区、江苏省北部地区、河南郑州地区和内蒙古赤峰地区等远古文化遗址也都出土这种文字,增加了我的认知范围。我以前在查阅文献时,早就知道郑州商城商代中期地层和灰坑中出土过几件刻字骨头;2007年7月12日,山东省昌乐县肖广德先生拿着7块有刻划符号的骨头请我鉴定 ;[4]2009年1月,陕西省西安市龙建雄先生拿着几件有刻划的石器和骨头请我鉴定;[5]2009年4月,北京市文物爱好者程天来先生拿着十多件有刻划的骨头请我鉴定,他说其中6件出自关中地区古文化遗址,另外4件出自内蒙古赤峰市古文化遗址;[6]2009年5月,山东省淄博市临淄区于文水先生拿着几件有刻划的骨头请我鉴定。[7]我经过认真仔细观看分析,我当时明确告诉他们四人,他们收藏的这些骨头上的刻划都是中国早期文字。

2007年7月,我鉴定过肖广德先生的收藏后,当时我认为认定这些骨头上刻的是字主要有6点根据:1、这些骨头上的刻划不是新刻,也不是自然形成的,是远古时期人工刻写的;2、这些字符很多,应是一种文字记事现象;3、这些刻写文字符号很多是人物、动物和植物的图象形符号,“书画同源”得到了很好解释;4、这些刻写文字符号的布局和结构有规律可循,字体造型分类很清楚,类似的字经常重复出现。发现了较多的成行刻字,辞章已经出现;5、这些文字符号有的和甲骨文、彝文显示出密切的源流与传承关系;6、几十年来,在山东省桓台、河南省郑州和陕西省周原遗址等考古发掘中,都发现过岳石文化和商周时期的这种文字。虽然当时没有引起足够重视,但这些考古科学发掘出土的资料,为确认这些早起文字提供了直接证据。[8]

经过广泛联系和深入田野调查,随着视野的不断开阔、研究资料的不断积累和综合研究的不断深入,我逐渐认识到这种早期文字是当时淮河流域、黄河流域和辽河流域华夏族和东夷族共同创造和使用的一种文字。把其它地区出土的骨刻文再称为“早期文字”、“东夷文字”或“昌乐骨刻文”已经不科学,这种早期文字的名字应定名为“骨刻文”更科学。我还请教过许多专家教授,他们都赞成我把这种早期文字直接定名为“骨刻文”。 “骨刻文”即在骨头上刻写的文字 ,主谓宾语结构完善,语法逻辑比较科学。2010年2月24日《中国文物报》发表我的小文《“骨刻文发现与研究丛书”出版的前生与后世》,文中详细介绍了定名为“骨刻文”的过程和意义。

2、科学确定骨刻文年代

骨刻文年代是一个很重要的问题,只有科学确定它的准确年代,才能对它做出科学的认识。早在2003年我发现朱艾平先生收藏的骨刻文时,我就认识到它是早于甲骨文的文字。2005年我发现张春生先生的一片骨刻文时,明确认为它是龙山文化时期的文字,是中国早期文字。2007年我发现肖广德先生收集的骨刻文时,我在现场就和大家讲清楚推断这些骨头和刻字年代的六点根据。明确认为这些文字是“龙山文化时期的遗物,距今4000——4500年,属东夷文字,是中国早期的图画象形文字。”[9]

我现在已掌握约两万多件骨刻文资料。这些骨刻文资料主要来源三个方面:一是考古工作者在田野发掘并已正式发表的相关资料;二是我自己在遗址调查时采集的骨刻文;三是文物爱好者收藏的骨刻文。我鉴定文物爱好者所藏骨刻文,首先凭借自己多年的考古研究和文物鉴定经验,经过仔细观察和认真分析,确认是中国早期的文字后,再根据收藏者提供的相关信息,对出土骨刻文的遗址进行反复调查,进一步确定这些骨刻文的科学性。

自2009年下半年,我经常带学生重点对山东省寿光市圣城街遗址进行调查。该遗址已被建筑机械挖的千疮百孔,推土机挖出的个个深坑四壁断面上,古文化层的堆积清楚可辨。2009年10月26日,我们在暴露的一处龙山文化晚期灰坑中采集到一块骨刻文,一起出土的还有龙山文化蛋壳陶片、鬼脸陶足、磨光黑陶片和白陶鬶扳手等。2010年1月7日,我将“寿骨60”送交中国社会科学院考古研究所碳十四实验室进行年代测定(编号为1号),检测结果为3363±24BP,树轮校正年代为1690BC(68.2%),“寿骨60”测试年代距今约3700年。[10]2010年5月我在出版《骨刻文发现与研究丛书·寿光骨刻文》 时将该骨刻文编号为“寿骨60”。 近些年有学者认为山东龙山文化年代的下限可能距今3700年或3800年左右,“寿骨60”出自山东龙山文化晚期灰坑中,其测试年代对研究山东龙山文化年代的下限提供了直接参考依据。

我们科学推断骨刻文年代的资料主要有以下三种:

一、科学测试资料。主要有前面已介绍的中国社会科学院考古研究所碳十四实验室对圣城街遗址出土的 “寿骨60”进行的年代测试,距今约3700年。

二、考古发掘出土骨刻文。自20世纪30年代考古工作者在田野考古发掘时已与骨刻文多次相遇,1930——1931年考古工作者发掘济南市章丘县龙山镇城子崖龙山文化遗址时已发现这种刻字骨头。公开发表的资料也已有多处:如1953年发掘郑州二里岗商代中期城址时出土一件刻字牛肋骨、[11] 1989年秋考古工作者在发掘郑州二里岗商代中期城址灰坑时出土一件刻字骨头、[12]1990年夏在清理郑州电力学校二里岗商代中期遗址灰坑时发现一件刻字骨头、[13]1996年至1997年淄博文物局等单位联合发掘山东桓台史家遗址岳石文化祭祀器物坑时出土两件刻字骨头[14]、2017年7月,内蒙古文物考古研究所和吉林大学边疆考古研究中心联合对赤峰高家台子遗址进行考古发掘,在夏家店下层文化灰坑和地层中出土两件骨刻文和两件陶文。[15]河南偃师二里头夏代中晚期遗址也多次出土刻字骨头。如1980年秋,在二里头晚期文化层中发现一件“契刻形鱼形骨片”,该骨片长方形,长9.8、宽3.1厘米。中部刻两个鱼形符号,两个鱼形符号下方还刻划几个字,可惜拓片不太清楚。[16]

还值得一提的是,1977年春天,在陕西省岐山县凤雏西周建筑遗址西厢房的11号灰坑和31号灰坑发现甲骨一万七千余片。至目前的研究已确定多是商末至西周初期的甲骨。专家们根据甲骨刻字的笔画与笔锋来判断是否为甲骨文,有一部分不是甲骨文,他们称之为非刻划甲骨和非字甲骨。我们分析非刻划甲骨符号中,有些符号是人功刻写,只是字体造型和甲骨文不尽一样而和骨刻文一样,证明在西周初期的周朝都城地区,也流行着甲骨文和骨刻文两种字体同时使用。[17]

另外,江苏高邮龙虬庄和山西陶寺龙山文化遗址等也都出土过刻字陶片和朱文陶片。现在许多博物馆也陈列着考古发掘出土的骨刻文,如青海省博物馆、天水博物馆和赤峰市博物馆等,这些骨刻文多数都是刻写在骨刀、骨锥等骨器上,不是作为文字陈列的,而是作为器具陈列的。

近一个世纪以来,骨刻文没有被学界认识为中国早期文字,其原因主要有两个方面:一方面,刚开始骨刻文资料还没有积累到一定程度,人们认识它需要有一个过程;另一方面,是认识问题和责任心问题,多数人都把骨刻文认为是虫蛀或草根腐蚀的,是一种自然现象不是人工刻写的 。很多考古工作者在田野考古调查和发掘时与骨刻文多次相遇,很遗憾都弃之不理。有些考古工作者和相关领域的专家根本没见过草根腐蚀和虫蛀的骨头,没有一个正确的比较概念,盲目把我们祖先遗留下来的宝贵文化遗产误认为是自然形成的,这是一个历史教训。

受考古资料影响,自上世纪末赤峰市和北京市的文物爱好者开始收集这种有刻划的骨头,到本世纪初,陕西西安市、河南郑州市和安阳市、河北沧州市、江苏徐州市和山东许多地市文物爱好者也都收集这种有刻划的骨头。他们虽然各有收藏的目的,但对保护古人创造的文物作出了贡献。

三、田野调查资料。我在对古文化遗址调查时,曾多次在龙山文化灰坑采集到骨刻文。2011年12月25日,我带研究生在山东省昌乐县任家河遗址的村西河流东岸断崖灰坑里采集到两块肢骨均有刻字 。同出的还有龙山文化灰陶片。这是继“寿骨60”骨刻文后,又一次亲自在灰坑中采集的具有重要科学价值的龙山时期的骨刻文。〔18〕

还值得注意的是,我在调查山东省境内济南至潍坊一带古文化遗址时发现三种情况:一是发现出土骨刻文的遗址都是大汶口文化至商周时期遗址;二是一般小遗址不见,多发现在几十万平方米以上的大遗址中,这些遗址有的已被考古工作者确认为城址;三是发现骨刻文的遗址并不是全部遗址上都能发现,而是只在其中边长100米或200米的生活遗址范围内才有发现。

根据以上资料,我们初步认为骨刻文产生和流行使用的年代距今约在4800–2500年之间。这说明骨刻文可能在大汶口文化晚期已经产生和开始使用,龙山文化时期非常流行,并延续到岳石文化和商周时期 。甲骨文在骨刻文的基础上可能在商代中期产生,成为商王室专门用于宗教祭祀的文字。但我们还应该指出,骨刻文不会因甲骨文出现而立即消失,它还在民间继续流传使用到两周时期。1977年春天,陕西省周原遗址出土大批西周初期的骨刻文和1981年山东省莱阳前河前村西周中期墓出土陶盉上的骨刻文类型字可资为证。〔19〕

3、骨刻文的字体造型与章法布局

一、骨刻文字体造型

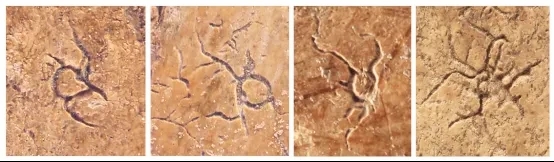

我现在已掌握约两万多件骨刻文,粗略统计约有3000个字符。拿起一块骨刻文,你第一感觉上面刻写的字和我们今天见到的书面字不一样,大小不等,弯弯曲曲,疏密错乱,我们首先会被这些象人、象动物、象自然界其它物质形象的字所吸引。如寿骨2上面刻写两个字符,一看就能意识到刻的是两个传说人物,2009年我把他们释读为“尧”和“舜”二字。〔20〕龙骨2上面刻写20多个字,有的和多杈的树枝很接近,也有的酷似光芒四射的太阳。〔21〕但这些刻划是再创作的艺术,并不是对人物、动物和其它物象的直接摹写,而是根据需要,在观察分析的基础上,对原物象进行归纳、概括,有的甚至进行局部放大和缩小,也有的要进行移植或重新组合处理,创作出一个个象形的审美物象。这应是中国早期文字的突出特点,这和绘画有着很接近的创作思维。这种较原始的文字创作思维,应该在漫长的创作过程中,逐渐形成了一定的审美共识标准。所以,骨刻文尽管看起来和今天字相差较大,但仔细分析,它有较强的规律性和一致性。其字体造型大体可分为写实物象型、主干分枝型和中心圆型或近似圆型三大类。

第一类、写实物象型。写实物象型骨刻文字主要是指人物和动物或近似人物和动物的字符。这类字表达的意思可能主要是记录人们和各种动物的行动,也可能延伸到人类的思维活动以及与自然界的各种关系。如寿骨2上面刻写的两个人物可能表示尧和舜相会。〔22〕

第二类、主干分枝型。这种造型很特殊。其造型主要是由一根粗长主线为基础,然后在粗线的左右两侧分刻出一些短细线,类似于树枝形。细分析可以看出,它与今天西南地区彝文相雷同处较多。在彝文的起源中就有“树枝文字”一说。张纯德先生认为:彝文的产生和发展与毕摩做法有关,毕摩做法时常把树枝砍成20多种形状,并根据这些形状造出了彝文。“例如:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十是人们最常用的数字……。彝文采用的方法是用砍一树杈代表一,作为基本单位,这个树杈上加一棵短棍代表二,再加一棵代表三,调换方位和结构,就得出四、五、六、七、八、九、十等。如‘来’,用两个树杈相对;‘代’两个树杈相背;‘松’直接用三杈的一棵代表;‘杉’直接用一杉叶代表;‘毕’用一树杈,旁再加一树杈。” “从用树枝实物记事(祭祀)——模拟这些树杈形状,画成简单的刻划符号——经过加工,不断完善,并增加其它的造字方法,变成了今天的彝文。”〔23〕

分析骨刻文的这种字体造型,可能与记录数字关系较大,也可能与植物的种类有关,还有可能在一定程度上记录地点和一年四季的不同变换。如临骨2,上面横行刻写8个字符,多是主干分枝型字符,而且有繁简的不同。多数主干分枝型字符是和其它两类字符混合使用,其表达的意思可能比较丰富。〔24〕

第三类、中心圆型或近似圆型类。这类不但前期发现较多,而且后期发展的明显多于前两类。临骨3刻写 100多个字符,以这类字符为主,其次有一部分主干分枝型字符,这类字符中心圆周围有些线条刻划的非常复杂,可能表示的意思更丰富。〔25〕这类字符基本造型可分三种:第一种是中间有一个圆形或近似圆形的中心,周围向外辐射几根弯曲的线;第二种较多的是周围向外刻划很多较密集的线,有的线上还刻划细线;第三种是中间刻划类似眼睛一样的椭圆形,两头尖长较粗,椭圆形的左右两侧仅刻划几根细短线。

第三类骨刻文的造型和有些文献记载仓颉造的字很接近。《说文解字叙》云:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。”鸟兽踩地,掌指形成的痕迹,很接近这类骨刻文。这类骨刻文也可能是远古人类对太阳崇拜的记录刻写。崇拜太阳而留下的各种艺术符号,在世界各地都有发现,我国的岩画及新石器时期彩陶绘画和陶器刻划纹饰中经常见到太阳纹。这类骨刻文的造型与太阳光射的现象接近,不排除它有可能是对太阳的崇拜和记录,可能根据中心圆周围不同线条的刻划表示一天的不同时辰。如果是这样,这类骨刻文可能多是记时的。

为了进一步分析验证我提出的骨刻文三类字体造型,山东大学自主创新基金(自然科学)专设“骨刻文的计算机辅助分析技术研究”项目,计算机科学与技术学院潘荣江教授指导他的研究生重点“采用改进的zernike矩对骨刻文图像进行形状特征描述,然后利用支持向量机方法对骨刻文图像库进行分类处理。”参照我提出的分类 “对骨刻文文字进行了分类,并取得了良好的分类效果,为以后继续研究解析骨刻文提供了一种比较有效的思路。”〔26〕也“ 展现了骨刻文的造字规律,验证了刘凤君教授提出的分类标准的正确性。”〔27〕

二、骨刻文的章法布局

骨刻文多数一块骨头上刻写几个字,刻10个字左右的也占一定数量,10个字以上至几十个字的骨头也有一部分,临骨5刻写约70多个字,临骨3刻写一百多个字。骨刻文的刻字,自由舒适,顺其自然。好像昊宇中的繁星,罗列其布,星光灿烂;还像手撒盘中的珍珠,颗颗耀眼独立而又互为映辉。按我们今天的书法布局看上去乱而无序,实际上其章法布局应是一种顺其自然又有初步开始形成共识的自由舒适型,这是早期文字的特征。仔细分析,会发现大约有三种布局:即单字布局、组合字群布局和成行布局。

(1)、单子布局,是在一块骨头上只刻一个较大的字,或有的虽在一块骨头上发现数个字,但其中有的字单独刻在一个空位上,与周围其它字缺少密切联系,这是一字一局。像这样一字一局的现象,在双墩文化和大汶口文化陶器上也经常见到一个陶器上只刻一个陶符号,但它们还不是字,因为这个时期还没有出现文字,都是一器一符号,所以,他们都是一种标志符号。而骨刻文不一样,因为这个时期已经出现了文字,许多文字符号可以在组合文字里出现,有时又可以单独出现,记录表示的意思是相同的。就像现在书写的单独“寿”和“福”字等,它们虽没有在连续的句子里,但它们都是字。龙骨26是一块骨片,上面刻的一个字符是中心圆型,圆上面刻划四条短线条,可能表示计时的。〔28〕

(2)、骨刻文的组合字群布局很有特点,可初步分为字符组合和字符与图画符号组合两种形式:

第一种,字符组合,这是骨刻文最常见的一种布局。是指在一定空位上,中间刻一至几个字符,周围再刻写一些字符,组合成一组文字语言;或者是在一块骨头上刻写互为联系的一组文字,组合成一篇小文。距今约3700年的“寿骨60” ,后半部残缺,残存6个字符,中间是一个较大的“龙”形字,其前面有一简单的类似小龙的小字符,其后下部刻4个类似小龙的小字符,这应是一组有象征或指示意义的字符组合。〔29〕临骨3是在猪下颌骨的一面紧密细致的、洋洋洒洒的刻写一百多个字符,这些字符又多是中心圆型和主干分支型字体组成,应该是一片较长的文章。〔30〕如果是舜帝向各部落发布较长的通告专文,或蚩尤昭告天下讨伐黄帝的檄文,其字数和内容都很丰富充实。

第二种,字符与图画符号组合,这种布局较为少见。它主要刻划两部分内容,一边刻划植物、动物或太阳的图画符号,另一边刻写一部分文字,这部分文字可能是说明图画符号的,类似我们今天的看图说话。昌骨7比较典型,骨头中间刻划的组合较复杂,可分为上下两部分。上部分应是一幅图画符号,又可细分为左右两小部分。左部刻划的较乱,从较多的竖长刻线分析,可能表示一片茂密的植物;右上部是一个中心近似圆型的字符,中心周围刻划几根长线,各条长线上亦刻1—5条短线,可能刻划的是太阳。下部分刻写5个清晰的字符,应是对上部分的解释。〔31〕这是一幅典型的图文并茂组合,亟待我们早日进行科学释读。

类似于骨刻文的字符与图画符号组合,在其它地区早期文字中也有很典型作品。2013年浙江省文物考古研究所在整理浙江省平湖市庄桥坟良渚文化遗址出土的两件石钺时,发现上面有刻写文字。其中一件在背面刻写了一小行规整的字符,惜已较模糊。两件正面的刻划都分为两部分:其中占面积较多的是刻划图符,在一侧或左、右两侧刻写字符。〔32〕这里刻划的图符,可能是一种写实或一种意想,周围的字符是对其说明和解释。江苏省高邮市龙虬庄陶片刻字,也是这种内容和布局,同样分为左右两部分。右边自上而下刻划4个物象图符,左边自上而下相对应的刻写4个字符。这4个字符可能各自注释着相对应图符的名字或相关内容。〔33〕

这种字符与图画符号组合布局,也是世界早期文字共同的特点。古埃及象形文字、两河流域苏美尔的象形文字和楔形文字、古印度的图章文字和时代较晚的中美洲地区早期文字等都可以找到这种文字组合。

古埃及象形文字、苏美尔象形文字和楔形文字、中国骨刻文和古印度图章文字是世界上最古老的四大文字体系。这四种文字体系有其共同的特点:其一,都出现在纬线30度左右,这一东西漫长的气候温和地区最宜于人类生存发展;其二,都出现在大河流域的中下游地区;其三,这些地区当时都经济发展、文化相当繁荣、社会进步很快。这是我们今后研究早期文字产生和发展应重视的课题。遗憾的是古埃及和苏美尔以及古印度文字都早在公元三、四世纪以前就逐渐消失了。所以,中国文字自骨刻文以后,经甲骨文、金文、小篆、隶书…… 至今天的楷书传承有序,一脉相承,是研究人类思想文化发展的唯一的一份历史时间最长、发展序列最完善的文字。

(3)、骨刻文出现的自上而下或横向成行布局非常重要,多出现在骨刻文中晚期,它说明骨刻文在逐渐走向成熟。值得说明的是,这种成行布局很难和今天的成行书写相类比,这种初始成行布局只能是大体的、接近的成行。“临骨1”是一件猪下颌骨,在其前半部刻字。根据字体造型和笔画的走向以及起笔和收笔的顺序分析,应是自右向左横刻写成行,共8个字,皆是主干分支型字体。其中自右而左的第1字和第8字分别单独刻在中间线的两头,而第2和第3字、第4和第5字、第6和第7字分别上下排列,是成行布局较为规整的一件骨刻文。〔34〕“临骨2”是一块腿骨,在骨面的正中间刻写一横行,可能是自右而左,其字体造型右起一字较复杂,向左4个字逐渐减笔画,最右边一字又最复杂。中间的4个字虽逐渐减笔刻成,但复杂字的中心主要结构基本不减,其刻写者的创作指导思想很值得我们分析探讨。〔35〕“寿骨1”也是比较典型的作品,在骨臼面的左侧刻一竖行,共6个字,只是第4和第5个字不是上下排列,而是左右安排,在这一竖行第三字的右侧还刻一字。〔36〕

这种成行布局的出现和逐渐发展,说明骨刻文已是具有辞章意义的文字。 以上所述几件成行布局的骨刻文都是初步成熟文字的代表。甲骨文继承了骨刻文的成行布局,发展的更为完美,以顺书竖行为主,多是先自右行起刻,少数是自左行起刻。甲骨文也有横向成行布局,多自左向右顺刻。这种成行布局,始自于骨刻文,成熟于甲骨文,并发展成为中国文字主要的书写布局形式。

(注释从略)

刘凤君,字龙朋,号神通居士。1952年出生于山东省蒙阴县,现为山东大学美术考古研究所所长、山东大学历史文化学院书法文化研究所和骨刻文研究所所长、教授、博士生导师,山东大学艺术学院特聘教授。2005年他发现的骨刻文,被誉为“骨刻文之父”。

来源:人文中国