为什么是现在?为什么必须发声?

当下的世界正处在一个决定未来方向的关键转折点。第二次世界大战结束至今,人类并未迎来真正的和平。相反,我们目睹了共产暴政在过去一个世纪里不断扩张其统治范围,以国家机器实施杀戮与压迫;与此同时,恐怖主义也在全球蔓延成灾。

联合国曾以防止大规模战争为创立初衷之一,但现实告诉我们:战争依旧持续,而国际秩序在共产极权的渗透下不断被侵蚀。面对中共制造的一系列重大人道灾难,联合国几乎无能为力,甚至被其渗透、影响和操控。特别是在过去三十年里,民主并非前进,而是遭遇倒退;中共以及其他极权和恐怖政权的跨国迫害已无孔不入,伸向世界每一个角落。恐怖主义、极端势力也顺势向全球布局。

在这样的历史背景下,以诗人、作家、记者、编辑、翻译、出版人等为主体的笔会,自然承担着传递真相、坚守道义的责任。

当独立中文笔会会长马健邀请我共同筹备在英国伦敦举行的“中国监狱与国际战争”(Chinese Prisons and International War)颁奖典礼与研讨会议时,我毫不犹豫地答应。作为独立中文笔会发言人,这也是我应尽的职责。

暴政下的假和平是极端形式的战争

马健描述他为会议起这个题目的意喻中的景象,在中国,和平是监狱墙壁上无数怔忡的身影,是铁丝网投射到世界地图上的裂痕,是人权律师被追捕面对的那扇紧锁的铁门,是诗人在监禁中用厕纸写给爱人的诀别,都无声无息,非常“和平”。文学与现实,监禁与战争在这里合二为一——写作本身就是抵抗,语言本身就是战斗,但难敌强大的国家机器。

在当今世界剧烈重组、极权暴政与自由价值更加激烈碰撞的时代,文学和真相对抗暴政的努力应该被进一步关注。在许多国家,人们习惯将“战争”理解为由军队、武器与争夺领土构成的冲突,但在中国乃至其他极权统治之下,另一种更隐秘、更有效、更令人恐惧、杀伤力更大的战争却一直在持续。这种战争没有硝烟,但无处不在;没有战线,却渗入每个家庭;没有枪炮,但死伤无数;没有对打,而是一方对另一方毫无顾忌的、单方面的镇压和屠杀。在这样的现实中,“和平”二字成了最大的伪装。暴政下的假和平,是极端形式的战争。

正是出于这样的共同思考与使命,我们希望这次会议能够让人们看到中国在所谓非战状态下比战争更可怕的真相。 这次会议同时启动国际笔会的全球行动——“被囚作家日”(Day of the Imprisoned Writer)。

暴政是一种制度化的杀人机器

我在多年的写作、调查和演讲中不断提出:世界常常把战争理解为战场上的对射、国与国的冲突,但忽略了极权统治本身就是一种极端形式的战争。

这类的战争没有正式宣战,没有战壕与前线。但人民却被动卷入,成为受害者,而且比传统战争更多、更深、更持续。

这种看似非战状态的暴政通过谎言洗脑让人愚昧,通过暴力惩罚让人恐惧,通过全方位无死角的垄断让人屈服。而且它是国家全部的机器部件都统一行动,比战争中的士兵更有效力。暴政掌握着立法、司法、执法的全部权力,通过它的体系对人实施全方位的控制和驱使,比战争中的战俘更加悲惨。事实上,暴政的性质就是反人类的,就是在实施系统性的群体灭绝罪。

从共同的痛感到共同的行动

我与马健多年来在理念上高度契合。但促成这一会议的,是一个更深的判断:世界一直在误读战争,因此回避暴政比战争伤害的人更多这个基本事实,特别是长久以来容忍甚至迎合中共。

太多人以为“中国很平静,至少没有战争”。但我们清楚,单方面屠杀式的战争一直在中国的监狱和看不见的牢笼里进行。

就像马健在《北京昏迷(Beijing Coma)》中所描述的:“中国就是一座巨大的监狱……无论我们身处牢房,还是待在家里,我们每一个人都是囚犯。”

是的,中国人活在一个巨大的监狱里。监狱不是一个建筑,而是这种制度。

我们希望通过这次会议,让世界在关注热战和武力冲突的同时,也看到中国因言论而遭关押的政治犯的处境是现代战争的一部分;中国监狱体系本质上是暴政战争机器的一部分;国际社会面对的是一个正在对全人类发动无声战争的庞大体系。

因此,会议主题定为:中国监狱与国际战争

用文学撕开暴政的黑幕

马健是现任独立中文笔会会长,也是全球最具影响力的华语作家之一,在国际文学与人权界拥有独特而重要的话语权。他的文学作品,一直是对中共“假和平”最深刻的揭穿。

从《红尘》《阴之道》《北京植物人》到《中国梦》,马健始终呈现一个核心事实:中国的“和平”不是稳定,而是无数被沉默、被消失、被粉碎的个人生命堆叠出来的幻象。他让文学同时成为证词。

马健在《自由之笔》里说文学就是行动方式;他在禁闻网(Bannedbook.org)的一篇专访中谈到,作家不应该对时代视而不见;他在“中国青年网络活动观察”一文里,刨析中共对人的精神控制与思想囚禁。

在他的视角里,中国监狱的恐怖从来不限于铁门铁窗,更深层的,是一种对人的全面摧毁——把人变成工具、把语言篡改成谎言、把恐惧制度化成秩序、把暴力日常化成生活本身。

在筹备本次会议的过程中,马健投入了极大的热情和努力进行推动。他提醒我们必须让世界明白:暴政下的监狱不是意外,而是结构;不是例外,而是常态。

我们讨论会议主题时,他反复强调:独裁创造的语言系统,是一场针对人类思想的战争。政治犯是这场战争的第一批伤者,而作家,则是无法被征服的自由战士。他的视角与观点与我提出的“暴政下的假和平是特殊形态的战争”完全呼应。因此,我们希望这场会议不只是纪念或表彰,它也是一次跨越文学、政治、思想与行动的碰撞。

从监狱到国际战争的延展

关于会议结构与议程,我们和国际笔会协调拟定以四个部分展现:

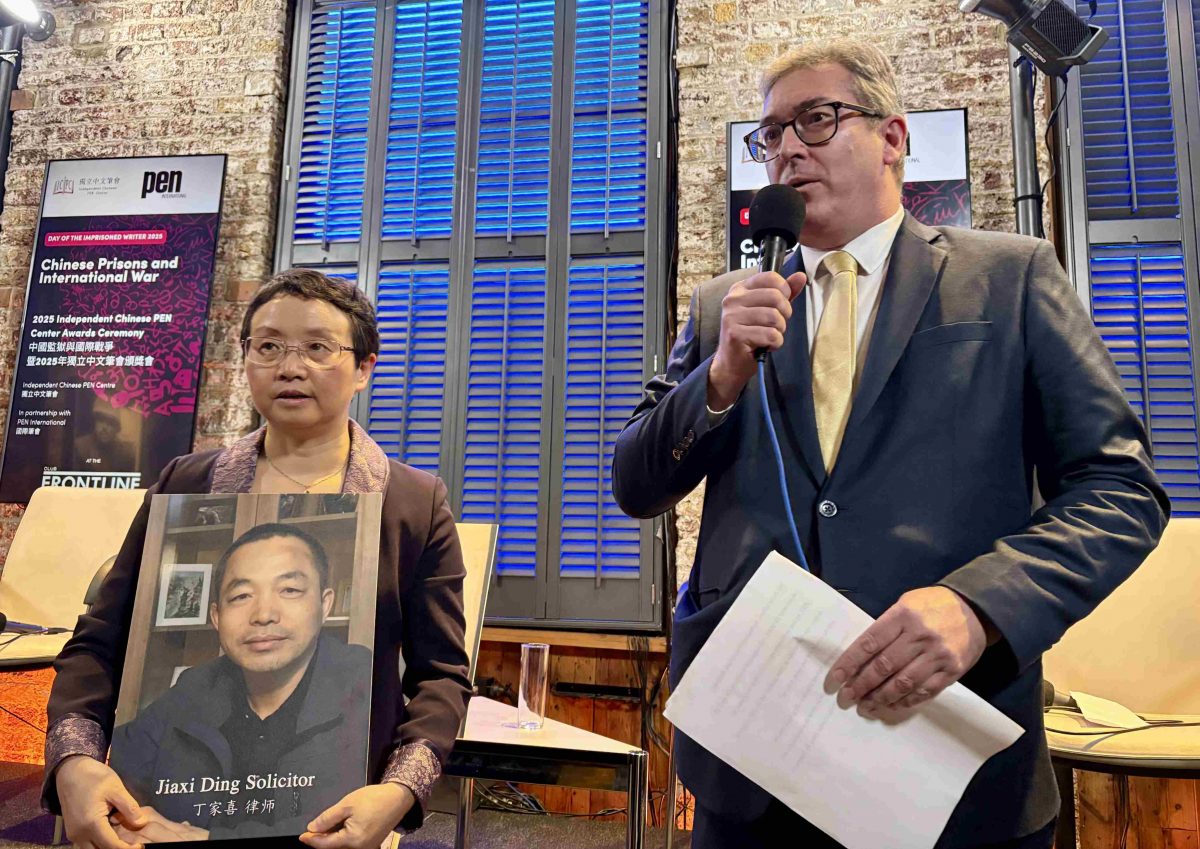

颁奖典礼:向高瑜女士颁发“自由写作奖”、向丁家喜和张海涛颁发“刘晓波写作勇气奖”。

主题讨论(一):中国的监禁和监控。

主题讨论(二):监禁与战争。

被囚作家日启动仪式:呼吁全球关注被囚作家与记者

我们希望达成三个方面的效应:

(1)揭露:监狱是战争机器的一部分

我们讲述中国监狱体系如何参与政治迫害,如何在维吾尔、藏族、蒙古族等群体身上实施系统化压制;讲述翻译家、记者、诗人遭监禁的真实故事;讲述强迫劳动如何与全球供应链暗中相连;讲述暴政如何对宗教人士、学者与艺术家发动一场“无军装的战争”。

(2)见证:思想如何记录战争

以文学、新闻、证词和政治犯家属的叙述交织呈现暴政对人的摧毁。展现出的样貌是:写作不是描述战争,而是在战争中抵抗并艰难生存,以及如何让更多国家理解:暴政对人民的战争,就是国际安全危机的源头。

(3)行动:跨国合作如何反击暴政的战争体系

国际笔会“被囚作家日”的全球行动,提醒人们讨论如何形成人权压力、如何通过法律、媒体与外交推动获释;如何应对跨国镇压。

马健的思考和逻辑非常清晰:中国的监狱、西藏的监狱、新疆的监狱、香港的监狱,都不是孤立的,它们共同构成了一个全球性的隐蔽战场,那里有无数无法被人看见的自由战士在奋战。

事实上,马健希望这次会议能够跨出更大的一步——他计划邀请以色列和巴勒斯坦双方的作家同台;邀请俄罗斯和乌克兰两国的作家对话,他原想邀请如尤利娅·纳瓦利内这样象征抵抗的女性,与乌克兰第一夫人泽连斯卡娅同场讨论。但是,似乎国际笔会在这些方面更加谨慎而没有接受。我已经代会议向一位以色列著名的诗人、作家、作曲家、钢琴家发出了邀请,最后我却食言。

假和平是比战争更恐怖的日常化杀戮

我在国际笔会出任和平委员会副主席期间,在多次演讲中强调我的观点,我曾列举许多案例进行可视感的说明:维吾尔学者伊力哈木·土赫提因为思想被判无期;蒙族学者哈达捍卫自己的语言被监禁几十年;藏族诗人多玛因诗歌和信仰被迫害而死;中国人权律师们因为捍卫宪法敢于表达而遭受群体性镇压和囚禁。这些人的生命被整部暴政机器一点点撕裂,语言与文化在她死难者离去时也同时被判了无期徒刑。

在国际领域,许多人渴望战争停止、渴望和平到来,但忽视了更深层的现实——在极权体系内,所谓“太平盛世”并非和平,而是一种高度控制下的静默屠杀。中共用监狱、集中营、审查制度、强迫劳动以及日常恐惧统治来维持表面的安稳,这种状态比公开战争更隐秘、更持续,也更难逃脱。

暴政下的人民没有武器,没有战线,没有选择,而极权统治者掌握着全部暴力工具。这种“和平”,比战场更黑暗。它没有终止日期,没有停火协议,没有记者在前线报道,没有难民营,没有国际组织的紧急关注。它是一种缓慢、持续、无声的灭绝。

会议的意义如何延展持续

这是不是第一次把中国监狱与国际战争和世界和平串联在一起思考、言说、讨论、展现呢?过去,国际社会常把中国的人权问题当作“内部事务”或“道德议题”加以回避。但我们必须告诉世界:中共一直在对人民进行全面的战争,这个政权对外也是一种侵占和控制的态势,就像它念念不忘对台湾的野心。世界如果不了解中国监狱,就无法理解中共的国际行为。这场会议跨越了许多分界——文学、人权、政治、法律、媒体、族裔、流亡社群、政治犯及家庭,共同构建了一个言论共同体,互为支撑。

我们举办这次活动,不是象征,也不是形式,而是因为我们太清楚:如果世界继续误以为中国处在“和平时期”,真正的战争会继续扩大,蔓延到中共统治之外;如果政治犯持续被忽略,暴政就会继续强化对人民的战争;如果我们今天不发声,明天就会有更多无名者被消失。

暴政下的假和平,比战争更残酷。 它杀戮灵魂,让人看不见战场,看不见屠杀,也看不见自己。 文学,就是要照亮黑暗。照亮监狱,也照亮战场,照亮每一个受难者。

也许,这场会议的意义会被更多人理解并传播。

2025 年 11 月 21 日

2025 年 11 月 22 日上传

转载自《中國之春》首發。

作者: 盛雪