1950年李政道博士毕业后,在伯克利加州大学任物理系助教。因韓戰爆发,加州地方反华气焰嚣张,他在加州并不愉快。杨振宁向普林斯顿高等研究院院长奥本海默(美国“原子弹之父”)建議,请他给李政道发出邀请信。1951年9月,李政道携夫人来到普林斯顿高等研究院,兩人開始合作。

1951年秋,他们写了两篇统计力学论文,引起了爱因斯坦的重视。1952年的一天,二人受邀与爱因斯坦见面。谈话时间很长,爱因斯坦问得很多,很细。最后,他站起来同李政道握手,恳切地对他说:“祝你未来在物理上成功。”

这两篇论文的总标题是《状态方程和相变的统计理论》,第一篇《凝聚理论》署名是杨振宁和李政道,第二篇《格气和伊辛模型》署名是李政道和杨振宁。 按惯例合作者的署名应按姓氏英文首字母的顺序排列,应该是“李政道和杨振宁”。但是,杨振宁提出,如果李政道不介意的话,他希望排在前面,因为他比李政道大四岁。李政道对这一要求很吃惊,勉强同意。

在第二篇论文署名时,李政道说服杨振宁按国际惯例改了过來。他不知道楊的夫人杜致礼(国民党高级将领杜聿明的长女)也参与其间。据杨振宁回忆,上述两篇论文的署名次序,杨振宁本想把李政道放在前面,因为李毕业后科学事业一直不顺利,要帮助他,可是杜致礼根据“女人的第六感”出面阻止,说李政道这个人不值得他这样信任。

之後李政道决定离开普林斯顿,去哥伦比亚大学担任助理教授。三年后,1956年,他29岁时,成为哥伦比亚大学有史以来最年轻的教授。

1953年,杨振宁和米尔斯合作发表了一篇论文《同位旋守恒和同位旋规范不变性》,李政道对这篇论文的出发点是否正确持严重怀疑。经过激烈的讨论,杨同意了李的意见,还共同署名,李前杨后,发表了论文《重粒子守恒和普适规范转换》。 这件事使他们重拾合作。李政道如下描述:“从1956年到1962年,杨和我共同写了32篇论文,合作的成果大大多于每个人单独工作可能取得的成果。”

宇称不守恒的发现,被誉为20世纪物理学中的革命。根据《李政道传》所写,这一发现是由李政道先有思想突破的:

1956年大约是4月底或是5月初的一天上午,李政道把最近的工作以及宇称不守恒的突破性想法,统统告诉了杨振宁。 杨完全被说服,并表示愿意与李合作。一个月后他们完成了对这些过程的分析,写出了论文。这篇论文是由李政道执笔,署名也是李政道在前。这就是轰动一时后来获得1957年诺贝尔奖的那篇论文。1957年10月,瑞典皇家科学院宣布,把当年的物理奖授予李政道和杨振宁。(《李政道和楊振寧決裂事件》百度百科)

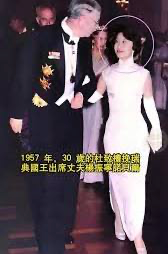

瑞典國王手挽杜致禮進場,30歲的杜豔光四射,全場矚目。人們不知道那是她向李政道夫人秦惠䇹做了工作,請其勸說李政道排在楊振寧後面進場!

楊振寧屢次以自己比李年長四歲為由,要求兩人合作的論文排名在前。杜則以比秦大一歲為由,請對方夫婦讓一步。秦不想在外國人面前跟自己的同胞爭高低,力勸李屈從大局。

李接受了賢妻的意見,不失為胸中充滿正氣的中華好男兒。

筆者出於古聖先賢的訓誨,籲請讀者諸君將兩位頂級科學家私人關係中不愉快的插曲忘了吧!萬里長城今猶在,不見當年秦始皇。再顯赫一時的偉人終究長眠地下,名利之心人皆有之,毋需執著也!

2025年10月27日下午5:12修訂稿