一一四十年前农村往事录

《饥饿引发的变革》第二章的标题是:“安徽、四川东西呼应,农村改革之风已起于‘青萍之末’。”下面,让我们大致了解一下这“青萍之末”是如何刮起来的。

1977年的冬天,对于中国农村改革来说,是一个不平凡的冬天。

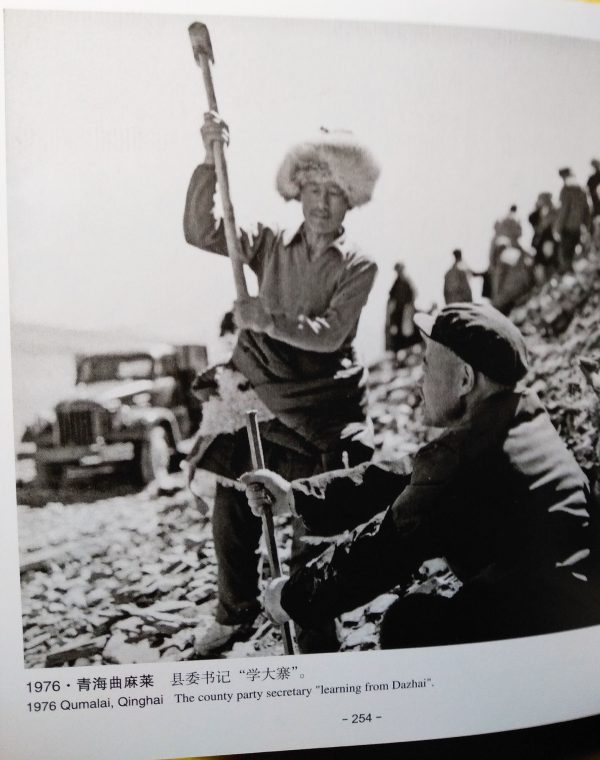

在这个冬天,红红火火闹了十多年、一直横扫中国农村的“农业学大寨”运动,开始遇到了真正的阻力,受到了大胆的挑战。11月,在北京召开的全国农业“普及大寨县工作座谈会”上,不少人对会议提出的“穷过渡”等项“大寨经验”表示异议。尽管会后中央转发了座谈会的“汇报提纲”,而且规定了“过渡”的具体指标和时限,但除了少数几个省、市外,多数省、市、自治区按兵不动,而安徽、四川、广东、甘肃、内蒙古等则唱起了另外的调子。他们强调要从当地实际出发,解决农民和农村最紧迫的问题,工作重心是清理、落实党在农村的经济政策,调动已经低到极点了的农民生产积极性,恢复生产,让农民吃饱肚子。

在这些地方,以安徽、四川态度最为鲜明,行动最为果敢有力。当中共中央1977年49号文件下达,要各地农村限期完成一定比例的“穷过渡”的时候,安徽省委却于1977年11月发出了一个以落实“党的农村政策”为主要内容的文件。省委第一书记万里说,农村第一步改革过程中同″左“的错误的斗争,头一个回合是突破″学大寨”的框框。安徽省委的这个文件就是一个突破。

万里坚持实事求是的思想路线,一切从实际出发。他在一个又一个关键时刻站出来,支持农民的首创精神,支持农民的改革行动。他对农村改革的贡献是有目共睹的。

万里上任时安徽情况很不妙:1977年全省28.7万个生产队,只有大约10%能维持社员的温饱,全省67%的农民人均收入在60元以下,其中25%的农民人均收入在40元以下,食不果腹,衣难御寒,在饥饿线上挣扎。

面对这种严峻的局面,万里首先做的是下去调查研究。……在这次跑遍全省南北的调研中,他特别注意到农民家里去看,与农民谈心。他看到没有棉衣只能躲在草窝里取暖的老人,看到煮满野菜的饭锅,看到漏雨透风的茅屋草棚,看到家徒四壁、无隔夜之粮的农家,看到在寒风中扒火车外逃的人群。在太和县,快过春节了,他看见农民家里一点白面都没有,连顿过年的饺子都吃不上。他动情地说:“旧社会《白毛女》里的杨白劳那么穷,过年了还得想办法吃顿饺子,给女儿喜儿扯二尺红头绳呢!”在他的干预下,当地调集一批白面猪肉发下去,让农民吃上了过年的饺子。

在凤阳县的梨园公社,就在那个后来闻名全国的小岗村的旁边,有一个前王村,与小岗村一样穷得“冒尖”。全村只有十户人家的68人还留在村里,其余都逃荒要饭去了。而留下的这十户人家中竟有四户没有房门。农民说,要门干什么,家里什么都没有。我们是什么都怕,就是不怕贼!合作化以来的二十多年间,全队粮食年产从未超过三万斤,年年靠吃救济过日子。农民说,生产队每年产粮够吃两个月,国家救济够吃四个月,其余半年只好外出“数门户”(讨饭)。……

三个月之间,万里跑遍全省,他看到了安徽农民的苦难。他在思索着造成这种深重苦难的原因。他说,农民吃不饱,是因为生产没搞起来,地里不打粮;而生产为什么没搞起来,是因为农民群众丧失了生产积极性;为什么群众没有生产积极性,关键不在别的,在政策不对头!他在全省到处讲,我们的干部要牢固树立群众观点、生产观点。我们的工作要以生产为中心,尽快搞好农业生产,绝不能让农民再讨饭了!

应该承认,万里是体制内良知未泯的开明之士。他能体察民情,为民着想,革除弊端,实为难得。但民众的福祉如果系于个别清官之身,则危如累卵,其情堪忧。有关“密切联系群众”、“时刻关心群众”、“牢固树立群众观点”之类的说教在执政党官员中究竟能起多大作用,人所共知,问号多多。万里书记看到的农民惨状已存在多年,为什么不能打动那些铁石心肠的″父母官“呢?封建社会倡导官员要”爱民如子“,当今社会要求官员要做人民的″仆人”,要″为人民服务“,可是当今社会的”人民“和”主人“有几个能感受到”当家做主“的惬意?

在我看来,这″政策“在当时固然是关键,但最关键的不是有没有″好政策”,而是没有自由一一有了自由,农民就会拥有一切。“政策”来自上面,随时会变,而″自由“全由自己,自己掌控。谁会自己害自己呢?

让我们接着再看万里书记的言行:

在定远县炉桥公社,万里看到一个挑着担子的青年农民穿着一身破棉衣,正在路旁休息。万里上前与他交谈,问这位青年有什么要求。青年扯开棉祆,拍拍肚皮说:“不求别的,只要装饱它就行!”万里又问,除了这个还有什么要求?那青年又拍拍肚皮说:“让里面少装点山芋干子!”万里感慨满怀,“农民的要求就这么低,而我们都不能满足他们!”

当时陪万里下乡的安徽省农研室副主任周曰礼在回忆录中写道:1977年11月上旬,万里到金寨县调查。在燕子河山区,他走进一户低矮残破的茅屋,看见锅灶旁边草堆里,坐着一位老人和两个姑娘,便上前和他打招呼:“老大爷”,老人麻木地看着他,一动不动。“老大爷”,万里伸手想和他握手,老人仍麻木地看着他,不肯起身。万里感到纳闷,以为老人的听觉有问题。这时,陪同的地方干部告诉老人,这是新上任的省委第一书记来看你,老人这才弯着腰颤抖着缓缓地站起。万里惊呆了,原来老人竟光着下身,未穿裤子!万里又给两个姑娘打招呼,姑娘只是用羞涩好奇的眼光打量他,也不肯起身。旁边村干部说:″她们也没有裤子穿,天太冷,他们冻得招不住,蹲在锅灶边暖和些。“

万里又走到另一户农家,看到家里只有一位衣着破烂的中年妇女,便询问她家的情况:

“你家几口人?”

″五口人。夫妻俩和三个小孩子。“

“孩子到哪去了?”

“出去玩了。”

“请你喊他们回来让我看看。”

万里连催两次,这位妇女面有难色,不愿出门去找,后来在万里的再三催促下,无奈地掀开锅盖:只见灶膛里坐着三个赤身裸体的孩子。原来烧过饭的锅灶,拿掉铁锅,利用灶膛内的余热,让三个没有衣服穿的孩子蹲在里面取暖。

周曰礼写道:万里看了两户农家,已是泪流满面。他沉痛地说:“老区人民为革命作出了多么大的牺牲和贡献啊!没有他们,哪来我们的国家!哪有我们的今天!可我们解放后搞了这么多年,老百姓竟衣不遮体,食不果腹,有的十七八岁姑娘连裤子都穿不上,我们有何颜面对江东父老?问心有愧呀!″

大调查回到合肥之后,万里动情地说,解放快30年了,我们的农民还这么穷,社会主义的优越性哪里去了?他痛切地说,“不叫生产粮食的人吃饱饭,最终谁也休想吃饱饭……”

万里在对《百年潮》杂志记者回忆起当年的情况时说:“我下去调查,轻车简从,一般是一部小车,三两个人,事先不打招呼,说走就走,随时可停,直接到村到户。这样才能了解到真实情况,发现了问题再找县委、地委解决。那几个月,我不开会,不作指示,不提口号,只是看、听、问。越看越听越问心情越沉重,越认定非另找出路不可。”

在当时的情况下,另外的出路在哪儿?万里说:“……我们认定,大寨那一套办法不能调动农民的积极性,而是压制了农民的积极性,所以不能继续学大寨那一套,而必须改弦更张,用新的政策、新的办法去调动农民的积极性。当前的农业生产力主要是手工工具,靠农民的两只手,而手是脑子指挥的,农民思想不通,没有积极性,手怎么会勤快呢?生产怎么会提高呢?我们不能按全国这一套办。”

那么,怎么办呢?万里说:“我们的办法是,强调毛主席教导的实事求是,从毛主席亲自主持制订的农业‘六十条’中去找根据。按毛主席的指示办事,这总是应当允许的吧。我们当时的决心是,不管上面那些假、大、空的叫喊,一定要从安徽的实际情况出发,切切实实解决面临的许多严重问题。”

万里在这个问题上是以子之矛攻子之盾。学大寨是毛提倡的,实事求是也是毛提倡的,这都是事实。问题在于万里当时敢这么干,后面有以邓小平为首的一帮老干部,一把手华国锋势单力薄,无可奈何。如果此时毛仍在世,任你万里再有多么深厚的悯农心态,也不敢忤逆圣上啊!

历史常常有惊人的相似之处。和当年的苏联在斯大林死开始“解冻”相似,中国的“解冻”也只能是在毛去世后开始。苏联“解冻”的标志是1956年2月赫鲁晓夫在苏共二十大作的关于斯大林的“秘密报告”,此时距斯大林去世将近三年;中国″解冻“的标志是1978年12月召开的中共十一届三中全会,此时距毛泽东去世仅仅两年多。两个”解冻“的内容也有相似的地方:苏共揭开了斯大林搞个人崇拜,独断专横,血腥镇压进行”大清洗“的罪行;中共则开始否定文化大革命,进行非毛化的”改革开放“,清算批判″极左”路线的错误。真是一根藤上的两只瓜,何其相似乃尔!

现在,党和毛主席的好干部万里同志具体又该如何行动呢?且看下文:

在多方调查,掌握大量材料的基础上,召开了省委常委会议,就落实农村经济政策问题进行了认真的讨论,拟订并通过了《关于当前农村经济政策几个问题的规定》,即省委农村″六条“的草案。主要有以下六个方面的内容:

一、搞好农村的经营管理,允许生产队根据自身的情况组织生产,可以根据农活的不一建立不同形式的生产责任制,可以在生产队之下组织作业组,只需个别人完成的农活也可以责任到人;

二、尊重生产队的自主权;

三、减轻生产队和社员负担;

四、落实按劳分配原则;

五、粮食分配兼顾国家、集体和个人利益;

六、允许和鼓励社员经营自留地、家庭副业,开放集市贸易。

今天来看这六条,都很正常,但在当时,的确抓住了农村问题的要害,其中有的地方突破了″左“的禁区,许多规定具有一定的爆炸性。

“六条”的出台也不是一帆风顺的。有一次省委常委扩大会议讨论“六条”的修改时,思想交锋相当激烈。有人说,“六条″不符合社会主义方向,并警告:”不要重犯1960年的错误。“有人说”六条″给农民的自主权太多了。由于持怀疑态度的人还不少,原来准备放得更宽一些的政策规定也不能再写进去了。……之后,“六条”成为省委文件下发各地贯彻执行。

安徽省委“六条”一经和广大农民见面,立即引起了强烈的反响,人们奔走相告,人心沸腾……一时间,宣讲、学习、落实政策,已成为安徽广大农村的舆论中心。……社员出勤之踊跃,劳动工效之高,情绪之饱满,都是前些年所没有的。

新华社一位记者参加了六安县三十里铺公社一个生产大队宣讲″六条“的群众大会。他看到,男女老少兴奋地听着宣讲,会场上人山人海,但鸦雀无声。大队干部说,开群众大会有这样好的秩序,从未见过。台上刚念完,台下就有人喊:”再念一遍!“当时正是严冬,记者问身边一位老头,″冷不冷?”老人说,“不冷,不冷!天冷心里热,冷点没关系!”记者又问他“这六条里哪一条让你最高兴”?他说,″全都高兴!最高兴的还是准许养鸡养鸭,不再受限制了!“而定远县严桥公社的一些社队干部特别高兴的是″六条″中的这一条:”尊重生产队的自主权“。”以后那些害死人的瞎指挥再也行不通了!“

有的大队通知一户派一个代表到会,社员听说是讲新政策,都争着来了,有的一家来了几个,屋里坐不下,就到场院开大会。有的听了一遍不过瘾,让宣讲人再讲一遍、两遍。全椒县一个六十多岁的老农从别人口里听到″六条“的一些内容,带上干粮跑了六十多里路,到县委询问。当县委的人告诉他确有此事,他两手一拍,兴高采烈地说:”这就‘着’了。“来安县大英公社开始在干部会上宣讲”六条“时,附近的生产队有两千多名农民赶来听讲。他们高兴说:”省委就像到过我们队里看过一样,条条讲到我们心坎里了。“

安徽省委″六条“也得到了广大干部的热情拥护。一位做过多年农村工作的老干部深有感触地说:”省委‘六条’旗帜鲜明地澄清了路线是非,划清了政策界限,工作抓到点子上了。我们干工作有准头了……“

这份重要文件的制订和出台,自然引起新闻界的重视。1978年1月5日,新华社发出反映万里出任省委书记后治皖成就的长篇报道《安徽大步赶上来了》,其中突出报道了安徽省委“六条”。之后,《人民日报》2月3日在头版发表了专稿《一份省委文件的诞生》,满怀激情地报道了“六条”的形成过程和它产生的积极作用。

一个国家的农民怎么种地要由执政党的″政策“来决定,特别是农户家养鸡养羊也要经过″政策”允许,这恐怕在世界上是绝无仅有的一一只有同时期的红色高棉做得更绝。按照马克思主义的极终目标一一自由人的联合体一一共产主义社会的标准,在这个社会中,每个人都是完全的和彻底的自由的,每个人想干什么就干什么,没有任何限制,因此他是全面发展的;他可以在任何一个方面和部门中发展,因此他是完全自由自在的。马克思认为这样的社会才是真正的理想的社会,这样的自由才是真正的自由,共产主义就是要使每个人都能实现这样的自由和全面发展。他是这么说的:

在共产主义社会里任何人都没有特定的活动范围,每个人都可以在任何部门内发展,社会调节着整个生产,因而使我们有可能随我自己的心愿,今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判。但并不因此就使我成为一个猎人、渔夫、牧人或批判者。(《马克思恩格斯选集》第一卷第37一38页。)

这是一幅多么迷人的社会愿景啊!按理说,以共产主义社会为奋斗目标的中国共产党,应该努力向这个方向前进,怎么连农民养鸡种菜的自由都剥夺了呢?这不是南辕而北辙吗?其实,马克思的这个共产主义理想实际上很像是古代农民小生产者的经济模式:农民一家一户无论男女老少都从事农业生产,他们完全是自食其力,农忙时从事农业生产,农闲时出去打猎、捕鱼,从自制生产工具到饲养家畜家禽,样样都干。马克思把这种没有分工样样都干的生产方式上升为理论,就成了完全自由和全面发展的共产主义理想。中国古代有一首描述小农生活的《击埌歌》:“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食,帝力于我何有哉!”这首相传是帝尧时代的农民歌谣,表现出的不也是一幅农民小生产者样样都干的理想化的自由自在的生活图景吗。这种随心所欲自食其力的农民生产生活方式不正是上述马克思共产主义社会的理想化吗?为什么一百多年后,自诩为马克思主义信徒的中国共产党人却反其道而行之,大批什么″小生产“,把亿万中国农民整得死去活来?

这到底是马克思的理论错误还是共产党人的实践错误?

(未完待续)

荀路2018.12.29