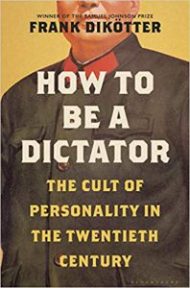

书评:冯客(Frank Dikötter)著《如何成为独裁者:二十世纪的个人迷信》,布鲁姆斯伯里出版社(2019年12月),304页。

书评:冯客(Frank Dikötter)著《如何成为独裁者:二十世纪的个人迷信》,布鲁姆斯伯里出版社(2019年12月),304页。

热盼的冯客教授新书《如何成为独裁者》所提出的首要论点之一就是:这是一个紧张的职业:有要暗杀的对手,要禁言的异议分子,要收集的反扑,要镇压的革命。相当苦的工作。即使是最杰出者,通常也会遭遇到耻辱的结局。墨索里尼:被简单枪决,倒吊在欢呼的人群之上。希特勒:自杀并焚烧。齐奥塞斯库:在厕所外处死。或者考虑埃塞俄比亚的海尔·塞拉西的命运:传闻是根据其后继者门格斯图·海尔·马里亚姆的命令杀害,埋在后者的办公桌之下。可以说,这不是最诱人的职业发展轨迹。

冯客的这部专著是研究二十世纪的个人迷信。他考察了八种这样的迷信:墨索里尼、希特勒、斯大林、毛泽东、金日成、杜瓦利埃、齐奥塞斯库和门格斯图所创造的迷信。对他们而言,迷信不仅是自恋,而是他们政权得以维持的一切。冯客认为,放弃迷信导致迅速崩溃。考虑到波尔布特和红色高棉——柬埔寨人多年来一直不确定波尔布特的确切身份,即使他担任该国领导人之后也如此。同时,红色高棉处于起步阶段,仅称为“ 乌衫党”(组织)。没有鼓动人心的肖像,没有仪式化的领袖崇拜,只有黑暗恐怖。冯客引述历史学家亨利·洛卡德(Henri Locard)的话:“乌衫党未能引起赞颂和顺从,只能产生仇恨。”红色高棉很快就失去了对这个国家的控制。冯客强调说:“在乔治·奥威尔的《1984》里,即使是‘大哥’,也有一张盯着各个街角人们的面孔。”

冯客的这部专著是研究二十世纪的个人迷信。他考察了八种这样的迷信:墨索里尼、希特勒、斯大林、毛泽东、金日成、杜瓦利埃、齐奥塞斯库和门格斯图所创造的迷信。对他们而言,迷信不仅是自恋,而是他们政权得以维持的一切。冯客认为,放弃迷信导致迅速崩溃。考虑到波尔布特和红色高棉——柬埔寨人多年来一直不确定波尔布特的确切身份,即使他担任该国领导人之后也如此。同时,红色高棉处于起步阶段,仅称为“ 乌衫党”(组织)。没有鼓动人心的肖像,没有仪式化的领袖崇拜,只有黑暗恐怖。冯客引述历史学家亨利·洛卡德(Henri Locard)的话:“乌衫党未能引起赞颂和顺从,只能产生仇恨。”红色高棉很快就失去了对这个国家的控制。冯客强调说:“在乔治·奥威尔的《1984》里,即使是‘大哥’,也有一张盯着各个街角人们的面孔。”

奥威尔的读者们会记得,“英社”没有国家意识形态,只有党说的一切,可能随时改变。同样,冯客认为,二十世纪独裁没有意识形态核心,只有独裁者的心血来潮。例如,纳粹主义并非一种连贯的信条,它包含反犹主义、民族主义、新异教主义等,但其本质由其口号之一所抓住:“元首永远正确”。这就是其信条之所在。确实,国家民族社会主义德国工人党简单自称为“希特勒运动”。纳粹主义是希特勒主义的代名词。意大利法西斯主义甚至更加空虚,其政权的口号很简单:墨索里尼总是有理。墨索里尼在解释自己的政治方法时说:“我们不相信教条式的规划,不相信僵化的方案会包含并应对正在变化而不确定的复杂现实。”

正如冯客所写的那样,尽管认为纳粹主义和法西斯主义没有意识形态是无可争议,但“问题是共产党政权更加复杂。”理所当然,马克思主义与斯大林、毛泽东、齐奥塞斯库、金日成和门格斯图都有关。但是冯客正确地说,启发他们的是列宁的革命先锋队,而非马克思的哲学著作。这些教义可以解释于矛盾方式,从而造成分裂运动——正如整个社会主义历史所示。在这方面,个人迷信的解释要安全得多,因为它们在本质上是空洞的。马克思主义的独裁者们因此颠覆了马克思主义。恩格斯曾说过社会主义在一个国家中是不可能的,但这却是斯大林的苏联所偏爱的。或者考虑金正日的朝鲜,在1972年用伟大领袖思想取代了马克思主义。而正如冯客所说:“毛泽东读了马克思,但按自己的头脑转向,让农民而不是工人成为革命先锋。”冯客说,在马克思主义指导下阅读马克思是非常不谨慎的:“一个人是斯大林治下是斯大林主义者,在毛治下是毛主义者, 在金治下是金主义者。”简而言之,马克思主义就是独裁者所说的,而非马克思实际上所写的。

阅读一个个暴政的说法会产生回响。“但愿领袖知道”曾是在意大利的普遍表达。“但愿希特勒知道”曾在德国反复说。而在罗马尼亚,对缺斤少两的抱怨曾是这种形式:“但愿齐奥塞斯库了解这种情况,就会用铁扫帚打击这个店主。” 阿谀奉承的支持者们总是准备承担失败的责任。独裁者们被描绘成全能全善,因此他们超越批评。在这里,人们注意到与神学的相似性,后者试图使上帝免于苦难的责任。这种相似并非偶然,独裁者及其宣传者们积极利用宗教意象和修辞法。他们有些人甚至自以为是神。

慕神以各种形式出现:有些仅利用伪宗教意象,而另一些则声称为实际神像。纳粹机会主义地利用了基督教象征。希特勒当然认为他是按天意行事,戈培尔则为他的元首上演了大众祈祷。同时在意大利,就像古罗马皇帝们被尊为神一样,墨索里尼自我描绘为一尊半神。斯大林虽然止步于宣布自己神圣,但显然羡慕神化列宁。然而,齐奥塞斯库则认为,为书名《罗马尼亚的半神》的本人传记付钱是合适的。为了自辩个人迷信,毛泽东问:“崇拜有什么问题?”众所周知,金日成仍然是朝鲜主席,这使该国成为“灵主国”或“灵治国”,正如已故的克里斯托弗·希钦斯(Christopher Hitchens)喜欢观察到的那样。金日成死后,他被宣布“永远活着”,全国各城市都急忙建造了“永生之塔”,据说据此与其精神进行交流。

无人可比杜瓦利埃,甚至金日成也不行。崇拜一个人类同胞总是很荒唐的,尤其是当那个人是弗朗索瓦·“爸爸医生”·杜瓦利埃时。从远处看,杜瓦利埃的慕神具有不可避免的闹剧性。冯客告诉我们:“杜瓦利埃戴着厚厚的深色眼镜,偶尔穿戴高礼帽和燕尾服公开出现。他会以深沉鼻音神秘自语,仿佛在对敌人唱咒。”他曾在影响一个巫毒教祭司的出现。只有他崇高的修辞才能与他的怪异风格相称。在此,他曾设定了新海地的内在精神:

“我就是新海地。那些试图摧毁我的人试图摧毁海地本身。海地正是通过我来呼吸,我正是通过她存在……上帝和命运选择了我。”

1964年4月1日,杜瓦利埃以无特色的谦逊态度说:“我是一个杰出的人,是国家每50-75年只能产生一次的种类。”(他是特别的人没错,但也许不是他打算的那样。)在他声称自己“不重要”的前一年宣布:“不存在能吓倒杜瓦利埃的子弹和机枪”,因为“我已经是一个非物质性的存在。”他常常说自己是上帝。 他还曾细述过:“我今天要告诉你们,你们的酋长被全世界的黑人视为活太阳。”自然这些用词的序言都是“没有任何自恋,没有任何优越感。”

这些神受欢迎吗?是的,在一定程度上。毕竟,迷信对轻信者是有吸引力的。赛巴斯提安·哈夫纳(Sebastian Haffner)著名地估计有90%的德国人支持希特勒。冯客不同意,引用维克多·克伦佩勒(Viktor Klemperer)的说法:“由于新闻界被钳制,每个人都不敢张嘴,谁能判断八千万人的情绪?”纳粹党曾期待希特勒在慕尼黑发表演讲时能吸引超过五十万名听众,但只有20万人去。冯客写道,其中大多数都是“被邻近企业和工厂拖入那场活动。”墨索里尼的受欢迎程度,在1930年代末也有所下降。墨索里尼相信某些快速军事胜利会增加对他的支持,因此参加了第二次世界大战。这使他更不受欢迎。冯客写道:“人们取笑,到处可见以尊崇墨索里尼的字母M,代表不幸(misery)。”

文化是剧院:既包括悲剧,也包括喜剧。墨索里尼自视为意大利最伟大的演员。冯客写道:“晚上,他会坐在放映室舒适椅子上,研究他公共表演的每个细节。”在墨索里尼死前几个月,他说:“我等待悲剧结束,而且——与一切都脱节了——我不再感觉自己是演员。我感觉我是最后一名观众。”希特勒也认为自己是演员——甚至欧洲最伟大的演员。人们被迫表演,很快就学会了自己的角色:何时欢呼、微笑、挥手和敬礼。一切都有脚本,没什么是自发的。齐奥塞斯库讲话时,沉默是如此尴尬,以至于当局要通过扬声器播放录音来弥补。只有穿便服的安全部队热烈挥舞。冯客告诉我们,某人在毛死后公开表示悲痛至极,但在私下与朋友们分享一瓶酒以庆祝。

冯客以威廉·梅克比斯·薩克萊(William Makepeace Thackeray)对太阳王路易十四的讽刺形象,作为《如何成为独裁者》的开卷。它描绘了穿和没穿王袍的国王。他穿王袍就很宏伟,没穿就暴露了他人格脆弱。薩克萊的讽刺利用专制主义形象和现实之间的差异。可以预测到最高信心,但是尽管独裁者们常常自欺欺人地相信这个预测,但他们却在颤抖和不安。希特勒左手发抖,冯客说这“毫无疑问使他不愿公开露面。”随着战争进行,发抖变得越来越严重。正如冯客所说,以薩克萊的方式,希特勒的秘书记录,希特勒“相信铁将战胜一切,但却无法掌握自己的手。” 在此,我们看到了上帝形象与人类现实之间的距离。希特勒沉醉于自己的妄想,计算错了。在这方面,他与其他独裁者们相像,使自己成为绝对统治者,被受束缚的追随者们包围,一切都依赖于他们。但是只有神才不会犯错。冯客用以下反思闭卷:

“随着狂妄自大和妄想症的接管,他们寻求更多力量来投射他们已经拥有的力量。但是,由于太多决定取决于他们做出的判断,因此即使是小小的错算也会导致其政权动摇,带有毁灭性后果。最后,对独裁者们的最大威胁不仅来自人民,而且来自他们自己。

古斯塔夫·约恩松(Gustav Jönsson)是格拉斯哥大学哲学本科生。

英文来源:https://quillette.com/2019/09/27/how-to-be-a-dictator-a-review/

(张裕 译)