—读唯色的《杀劫—镜头下的西藏文革》增订版

2020-04-12

“言语有如微小剂量的砷”,这句话,令人颤栗不已。

“希特勒、戈培尔和纳粹其他领导人所使用的语言并不仅仅是呈现在意识层次上的词汇、概念和说法,而且更是一种在下意识层次诱导和左右普通人思维的有毒话术。这种帝国语言像是很小剂量的砷,在不知不觉中毒杀人独立自发的思考能力”。

维克多·克莱普勒的《第三帝国的语言》记载了纳粹政权通过政治演讲、致意的方式、文章和广告、收音机里的战事报导,如何全面控制与破坏德国人的日常语言与思维习惯。

无独有偶。

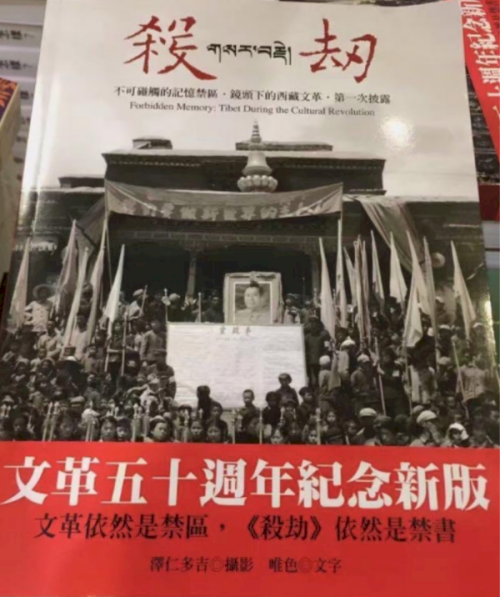

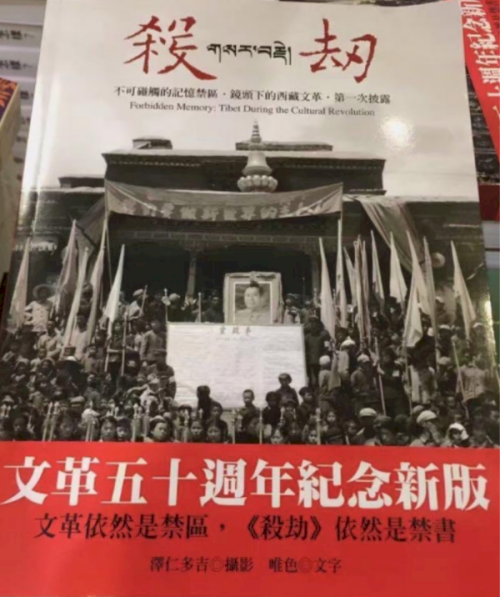

2006年,藏人作家唯色手持父亲保留的数百张文革时期的照片,用六年多时间寻访照片中的七十多人,出版了两本重要书籍:《杀劫—镜头下的西藏文革》与《西藏记忆-二十三位耆老口述西藏文革》(大块文化出版)。十年后的2016年,唯色出版文革五十周年纪念新版,书腰上醒目的红底黑字:文革依然是禁区,《杀劫》依然是禁书。

2016年版的《杀劫》(大块文化出版)与日文版的《杀劫》(集广舍出版)

《杀劫》的开篇唯色指出:

“《杀劫》是藏语‘革命’的发音,传统藏语中从无这个词汇。半个多世纪前,当中国共产党的军队开进西藏,为了在藏文中造出‘革命’一词,将原意的‘新’和原意的‘更换’合二为一,从此有了‘革命’。据说这是因新时代的降临而派生的无数新词中,在翻译上最为准确的一个。

‘革命’在汉语中可以找到很多同音词,我选择的是‘杀劫’,以此表明二十世纪五〇年代以来革命给西藏带来的劫难。五十年前,又一场被称为‘文化大革命’的革命席卷西藏,于是‘杀劫’之前被加上‘文化’,中文拼音为Ren Lei。与汉语的‘人类’发音相近,所以用汉语表达藏语中的‘文化大革命’一词,就成了对西藏民族而言的‘人类杀劫’”。

“革命”、“解放”、“叛乱”,“人民公社”、“破旧立新”、“群众专政”等伴随政治正确的新兴的蛊惑性的“日常汉语”,以浸透了党的意识形态的标语文化、样板文学艺术、篡改的民谣民歌、宣传橱窗、大字报小字报、以及军绿服饰,代替了传统与常识,潜移默化地改变藏人的思维习惯与世界观。

“反正毛主席已经成了皇帝,不,比皇帝还厉害。他已经成佛了,会说话的佛。这个更厉害啊,比不会说话的佛还要厉害,这样的佛是没有过的”,一位藏人回忆。用“领袖毛”代替藏人的宗教信仰,然后定型化的毛句型以及狂飙突进的“革命化”的言语,通过成千上万次的重复,强加给藏人,令人机械地、不知不觉地接受下来,渗透肉体与血液。

唯色在采访时已觉察到藏人的精神世界布满某种可怕的烙印,而这烙印主要体现在语言上,“只要开口,属于某个时代或者某段历史的特殊语言就会源源不绝地涌现,仿佛从来都具有如此单调却强悍的生命力。又因为,那些语言是外来的,入侵性质的,并不属于他们原本从属的民族,反而显得别扭、生硬。似乎是,当他们使用本族语言时,母语会自然消除那些丑陋的烙印。但他们用汉语学舌时,似乎只会重复那些烙印似的语言”。

经历过文革杀劫的幸存者,在他们身上出现的综合后遗症,无声地叙说他们所受到的伤害已经超过雪域民族历史上曾经有过的残酷界限。

暴君鞭打人的肉体,教皇统治人的灵魂,而“革命语言”无形的符咒,激起埋藏在政治、文化、社会的脉络中原始的暴力,先是通过彻底破坏语言的社会组织功能,以“忆苦思甜”来唤起藏民对“三大领主”的仇恨,赐予多数人“平庸之恶”的免罪符。

维克多·克莱普勒发现:每一次革命中,无论哪次革命,涉及的是政治还是社会,总是有两种倾向在发生作用:即追求全新事物的意志,在这个过程中,突出强调的是迄今为止通行事物的对立面以及衔接承续的需求。法国大革命在经典的古籍中,特别是古罗马的典籍中寻找他们的理想形象,每位国民公会议员都为自己及其孩子们添加一个西塞罗式和塔西陀式的名字。直到1944年,他还发现当地报纸的出生广告中特意强调的日尔曼名字,因为它“具有饱满的声音,具有双重的认同和雄辩的特性”。

唯色的母亲茨仁玉珍曾回忆因藏人传统名字被定性为封建迷信的“四旧”,“革命”要求人人改名换姓的故事。

茨仁玉珍出生于领主代理人的家庭,但被当成“可以教育好”的党的统战对象而被选进“西藏干部学校”,由公安厅统一改名。每个人的新名字都要上报政治部批准,不是姓毛(泽东)就是姓林(彪),有的干脆就叫“高原红”。 茨仁玉珍先选了一个名字叫“毛卫华”,但是公安厅里已经有人叫“毛卫华”于是改成“林玉珍”,跟林副统帅一个姓。

“单位除了军代表点名,平时都没人喊,好多人都忘记了。一个叫“高原红”的小同事每次被点名都没反应,我们就赶紧捅她‘娃拉,在叫你呢’,她才慌不叠地连声说‘到,到,到’”。

不但人名要改,而且街道名要改、商店名,乡村名都要彻底被“革命”。比如:“八角街”(转经街)被改为“立新大街”;“封建堡垒”的“夹日波”(药王山)被改为“胜利峰”等等,比比皆是。

横扫一切牛鬼蛇神(毛泽东)(唯色提供照片)

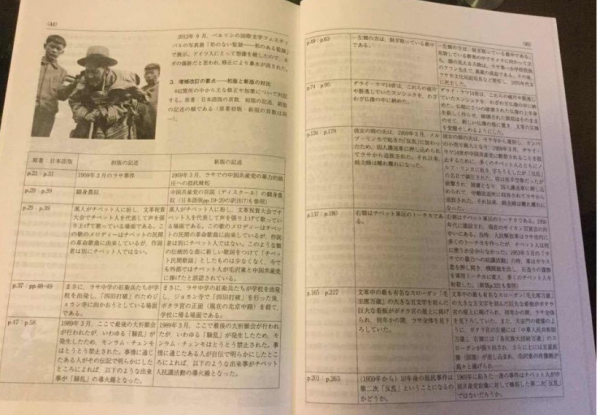

2008年我与日本学者藤野彰合译、出版了《杀劫》的日文版。2016年,新版《杀劫》出版时曾就两种版本比较并访谈唯色。新版除了在第六章增加了22张照片之外,文字做了442处的修订、增补。

除了“内地”等名词之外,比较大的增补,比如:

旧版P21:“拉萨事件”;新版:“拉萨抗暴”;

旧版P36:“带有政治色彩”;新版:“被强国染指,带有强烈政治色彩与殖民企图”;

旧版P81:“藏地全境的六千余座寺院”;新版:“藏地全境包括分部在今天的青海省、甘肃省、四川省、云南省各藏区的六千余座寺院”;

旧版:P137:旧版:“碉堡”(现已拆);新版:“碉堡,建成于1950年代,位于今天的赛康商场对面。当时解放军在拉萨城里建有多个碉堡,藏人并不知道是干什么用的、1959年3月‘拉萨抗暴’期间,解放军把玻璃窗推开,露出机关枪,这石头房子就成了军用碉堡,打死过很多藏人”。

旧版:P235 :“粉碎了军民之前鱼水之情的神话”;新版:“1969年发生在西藏很多地方的‘平息反革命暴乱事件’实际上是对藏人大开杀戒的军事行动”;

旧版:P281:“也深深地触及藏人的灵魂深处”,新版:“如此颠覆性的一次次革命,等于是连根挖去一个民族深扎在雪域大地上的根,所触及的不但是藏人的皮肉,使他们贫困交加;所触及的更是藏人灵魂,使他们在丧失传统和信仰的时候,内心分裂,魂无所系”……。

唯色认为“这些修改,表明的不只是一种民族认同感的深入,还是一种对遭到大一统以及中共意识形态长期洗脑所导致的某种内化的觉醒及修正。这不是简单地在用词上的修订,而是一种个人的反抗行为。通过语言,反抗语言”。

很多年前那位汉名叫“程文萨”(“文革时期出身在拉萨”之意)无所适从的女孩,终于回到了德格,回到拉萨,回到父亲取的藏名–唯色,全名是茨仁唯色,意思是永恒的光芒,从自己最初的啼哭中,认出祖先的声音,在名字这条隐喻的根源的血脉中,自由地用鳃呼吸,返回生生世世的故乡。

维克多·克莱普勒在二战后恢复了大学教授的职位,而且还加入共产党(后来成为德国社会主义统一党),获得许多显耀的身份,并使用自己一生批判的帝国统一语言,对史达林极尽赞美之辞,用译者的话来说,“败倒在另外一个意识形态的歧途”。

而唯色的写作,仍然在使语言的真相大白于天下的路上。

来源:rti