(美)大卫·埃克曼/著 北明/译

【译者按】郑义的《红色纪念碑》英文版于今年六月出版后,引起了英文媒体的关注。《国际先驱论坛报》(International Herala Tribune)、《华盛顿邮报》(The Washington Post)、《南华早报》(South China Morning Post)等报刊相继发表了评介文章。郑义本人也为此接受了英国广播电台(BBC)、《南方·全球事物杂志》(South·The Global Business Magazine)、美国A&E电视台等多家媒体的采访。

本文作者大卫.埃克曼(David Aikman),美国资深记者和作家及美国舆论界关注的人物。曾任时代周刊(Time magazine)北京部负责人。一九九四年辞职专事写作、演讲及其他。他的报道覆盖五大洲将近六十个国家,包括东亚、中亚和中东的战事、革命和谈判,以及一九八零至一九九零年的苏联与俄国。懂五种语言(英、俄、汉、法、德)。是六本书的作者或合作者,其中包括一九九三年出版的以美国和俄国内战为故事发端的恐怖小说《扁桃树开花的时候》(When the Almond Tree Blossoms)和一九九五年出版的《希望:心灵的漫长求索》(Hope:the Heart’s Great Quest)。本文原文发表于今年七月二十九日的《The Weekly Standard》杂志,现经作者及杂志授权认可翻译发表,译文略有删节。

“自由,自由,你的名义曾保释了何等的罪恶!”法国大革命期间,当死囚护送车隆隆驶向断头台时,人们如是怒吼。两个世纪以来,革命的嗜血欲不再标榜自由,却为了实现革命的需要而与每一项新的策划一同发展。本世纪,所有革命中最彻底的革命——希特勒对犹太人的屠杀,突现于暴烈程度相对较轻,恐怖延续较长的斯大林主义时期。

自纳粹一九四五年战败,斯大林一九五三年死去之后,评价所发生的史实,虽然痛苦,但成为一种可能。关于纳粹罪恶的记忆是如此强烈,以至于埃里·维索(Elie.Wiesel)这位大屠杀的见证人,强使自己沉默了整整十年之后,终于还是写完了他的见证。而他的这本后来仅有一百零九页的简装英文版《夜》(Night),直到一九六零年始与读者见面。亚里山大·索尔仁尼琴的《古拉格群岛》,则是于一九七三年,当作者从劳改营被释放二十年后才出版的。两个人虽然获得诺贝尔奖的原因不同——索尔仁尼琴于一九七零年获得诺贝尔文学奖;维索于一九八六年获诺贝尔和平奖——但他们都在纪念受难者的同时完成了对罪恶的记录。也许,人类有某种直觉不会消失,除非关于超常残忍谋杀的全部罪行被公之于众,获得关注,引起反响。

鉴于此,中国未出版一本有相同世界影响的书来纪念它兽性地推行社会主义和遥远的“共产主义”(乌托邦马克思主义观念上)的受难者,这看起来非同寻常。现在,也许适得其时,《红色纪念碑》(Skarlet Memorial Westview Press出版256页32美元)出版了。郑义,一位受欢迎的撰稿人和小说家,以黑白照片为辅助证明材料,据实记录下了文革期间大规模屠杀及吃人的事件。为此,他终究窥见了那一时期的残暴与法西斯主义——也许最好的见证保留于郑念的《上海生与死》——同时他也探询了这个国家所尝试的共产主义意识形态及统治方式背景下的关于中国文明的基本问题。作为历史上极为理性和规范的国家之一,中国怎么会如此欣然地接受文革政治性的大规模屠杀的疯狂,而且是在如此晚近的时代?为什么马克思主义和毛泽东思想能使人陷于如此的狂暴?

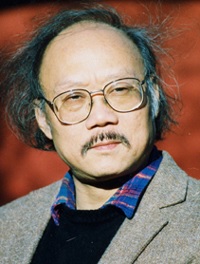

这些问题不仅难于回答,而且令人痛苦,对于一个中国人来说尤其如此。郑义,无论如何不是一个普通的作家。从六十年代的毛教义,到八十年代初步的政治改革,到九十年代的停滞腐败,作为《老井》的作者——此小说曾于一九八零年被制成电影并获得大奖——郑义一度与这个国家的政治态势保持平衡。然而在后来十年中国的强制紧缩中,这个六十年代末期的红卫兵开始醒悟。邓小平继任后,他用大部分的才能从事调查与写作。一九八九年四、五月,当民主之春闪现时,他以极大热情投入北京的示威运动。结果,他出现在政府的通缉名单上。隐蔽三年之后,他终于逃离中国,现居于美国。

《红色纪念碑》由两个部分组成:对广西范围内的档案卷宗调查和对幸存者、受难者遗属、甚至凶犯的访问。由于官方的疑虑,郑义只能调查和采访五个县。这五个县大规模地发生过屠戮与吃人事件,令人恐怖。仅仅宾阳县,在“红色风暴”发生的一九六八年七、八两个月,共有三千六百八十一人被“枪杀、戳死、勒死、乾草叉叉死、溺死、砸死”,甚至活埋。相比而言,同一地区,在一九三七至一九四五年与日本人交战的八年间,死者人数不过以数百计。想知道毛主义关于打死人的婉转表达吗?——“实行专政”。

在武宣县境内,滋事者从活人身体内割下心脏和肝脏,然后煮而食之。“当受难者被推上街头游行批斗时,老太太们会提着菜篮子守候。一当受害者被处死,众人蜂拥而上。那些冲在前面的人将会得到一块好肉。”一个老太太养成了专挖眼睛的习惯,认为吃了它们会增进她自己的视力。另一个年青女干部,一旦可能,要消受的是男性生殖器。在一个中学里,学生吃掉了他们的老师。“在任何宗教名著中”,郑义问道,“人类可曾见到过如此疯狂恐怖的地狱图景?”

不只如此,几乎最超级的虐待狂都达到了目的:当被怀疑是右派的母亲和儿子被活埋时,民兵强迫儿子趴在母亲身上躺在坑里。而孩子们似乎总是在最后一刻才意识到死亡临头:当民兵把绳索套在一个孩子脖子上时,孩子请求道,“七叔,你们开玩笑?别把我弄得太疼了”。

野蛮屠杀起因于北京政府的清剿“阶级敌人”的需要。参照珠江飘浮而下进入香港水域的尸体的情况,一九六八年夏季全中国的死亡人数也许要以数十万计。但是下列两个原因使广西的梦魇更恐怖:当地左派的政治派别之间异常激烈的争斗(根据当时广西实际情况,此句中“左派的”三个字应删除——译者)和壮族前现代时期的食人传统。

郑义的可钦佩之处在于,他没有满足于将食人的恐怖归因于少数民族的风俗。作为一个曾经信仰过毛教义的人,他公正地谴责革命教义(revolutionism)对于民众的影响。这些民众在文革期间陶醉于政治骚乱及合法的无法无天。“被所谓‘革命的人道主义’所欺骗,”他写道,“在屠杀我们的同胞的同时,我们将自己的良知与人性交给了魔鬼。我们企图以人道主义为代价换取一个美好的社会……事实上,我们却堕落为丧失人性的群兽,并一步步走入地狱的黑暗。”

黑暗很难触及,郑义写道。一九八零年(应为一九八三年——译者),根据北京的要求,广西官方对事件进行了调查。武宣死难者众多,却只有三十四个人为此受到处罚。最重的判决是十四年监禁。郑义说,“彻底的清算,在共产党的统治下……是不可能的。”

他当然是正确的。这种道德的义愤支撑着他去审视那些灼人感官的罪恶细节,并据此写出具有独特感染力的著作。虽然只是从“人道主义”这一词汇来阐述圣经的关于宽恕的概念,郑义仍然直觉地抓住了西方基督教传统(JudeoChristian)关于合理社会的道德境界:“在西方,法律的基本精神不是为了惩罚和报复,而是为了以上帝的名义恢复正义。”在他将广西披露给全世界时,他坚信人类对于这个罪孽深重的世界的热切期待:诚实与正义。“我们希望,如在奥司维辛(Auschwitz)、布痕瓦尔德(Buchenwald)南京一样,一座纪念碑——红色的——将矗立在广西……,我们希望在纪念碑的前面,这些字体将被刻在石头上:‘不,永远再不!’”

汉学家罗司·特瑞欧(Ross Terril)在他富于雄辩的本书书评中写道,“读《红色纪念碑》令人悲叹”。是的,我们应当悲叹。但我们也应当庆贺:中国终于出现了一个声音,能向世界与历史披露极权主义谎言的支持者所犯下的反人类的罪行。面对希特勒、斯大林和毛的罪恶,信守诚实,伸张正义,怀抱悲悯,郑义此书当成为一本名著。

(《北京之春》1996年11月号)