《秧歌》和《赤地之恋》无疑是反共的,在中共执政的政治生态环境中,被官方否定是其必然的命运。古远清教授失败的抗辩引出两个重要问题,非常值得深思。

夏志清等人的评论很对,《秧歌》和《赤地之恋》除了其艺术上的非凡成就,无疑是反共的。其反共性质,自然逃脱不了中共意识形态管理官员的金睛火眼。夏志清的《中国现代小说史》传入中国之后,几十年来,尽管张爱玲在整个中国大陆相当出名了,她许多作品一版再版,然而《张爱玲全集》根本不全——《秧歌》和《赤地之恋》从来没有正式出版过,中共官方,或明或暗,就等于把这两部作品禁了。许多学者、教授,包括一些所谓的张爱玲专家,自然也相当识时务,“聪明”地绕过这两处危险之地,因而也让无数的“小资张迷”在他们的影响下踏上“严重误解”张爱玲的歧路上。而另一方面,对夏志清的批判,对张爱玲的《秧歌》和《赤地之恋》的批判,一直进行着。

规模较大的一次在2016年。这年《中国文学批评》季刊第二期刊出“夏志清文学史观质疑”一组文章。这个季刊创刊于2015年3月,由中国社会科学院主管,中国社会科学杂志社与中国文学批评研究会联合主办,主编是中国社会科学院副院长张江。该杂志号称是一份高规格、高质量、高水平的刊物,宗旨是“以中国特色社会主义理论为指导,以建立和发展中国特色社会主义文学理论话语体系为目标,以研究中国当代文学理论与批评为中心,紧密结合当代文学创作和鉴赏的实际”,其来头其阵势很是吓人。

这组“夏志清文学史观质疑”文章,打头阵的是袁良骏的〈夏志清的历史评价〉。就以此文,这个中国社科院文学所研究员非常粗暴地把一位张爱玲等一批作家的伯乐否定了,更把张爱玲的《秧歌》和《赤地之恋》否定了。

有反驳的吗?也有。2016年8月,中南财经政法大学及浙江越秀外国语学院古远清教授撰写了〈给张爱玲戴的帽子太沉重——质疑《中国文学批评》的一篇头条文章〉一文,2017年3月15日发表于《南方文坛》上。我这位武汉朋友的策略是抛弃夏志清,救助张爱玲。

怎么抛弃怎么救助呢?古远清说:袁文“有助于国内学界破除对夏志清的迷信,读后获益匪浅”,而且,文章“写得大义凛然,爱国情怀十分可敬”,但——

我们不能因为夏志清“破口大骂”大陆红色政权,就以牙还牙,恨屋及乌,把夏志清赞扬得十分过分的作家,也来个“破口大骂”,如“头条文章”说张爱玲的《秧歌》、《赤地之恋》系“反共反华小说”,就很不客观。

古远清认为,说张爱玲“反华”完全是无的放矢。因为有相当一批境外作家不认同政治中国,但热烈拥抱文化中国,有后一点就足矣。至于说张爱玲“反共”,古远清认为也不可以。他说,夏志清认为张爱玲“反共”,你袁良骏自认与夏志清水火不容,却又附会同意夏志清说张爱玲“反共”,岂非十分吊诡?古远清认为,《秧歌》、《赤地之恋》这两部小说内容复杂,袁良骏给张爱玲戴的帽子太大了。如果这两部是“反共反华小说”,那“新时期”出现的众多写大陆阴暗面的作品,如写反右斗争的《天云山传奇》,揭露极左政治对农民最基本生存权利剥夺的《李顺大造屋》,还有比《秧歌》火药味似乎更浓的《犯人李铜钟的故事》,又该作何解释?!

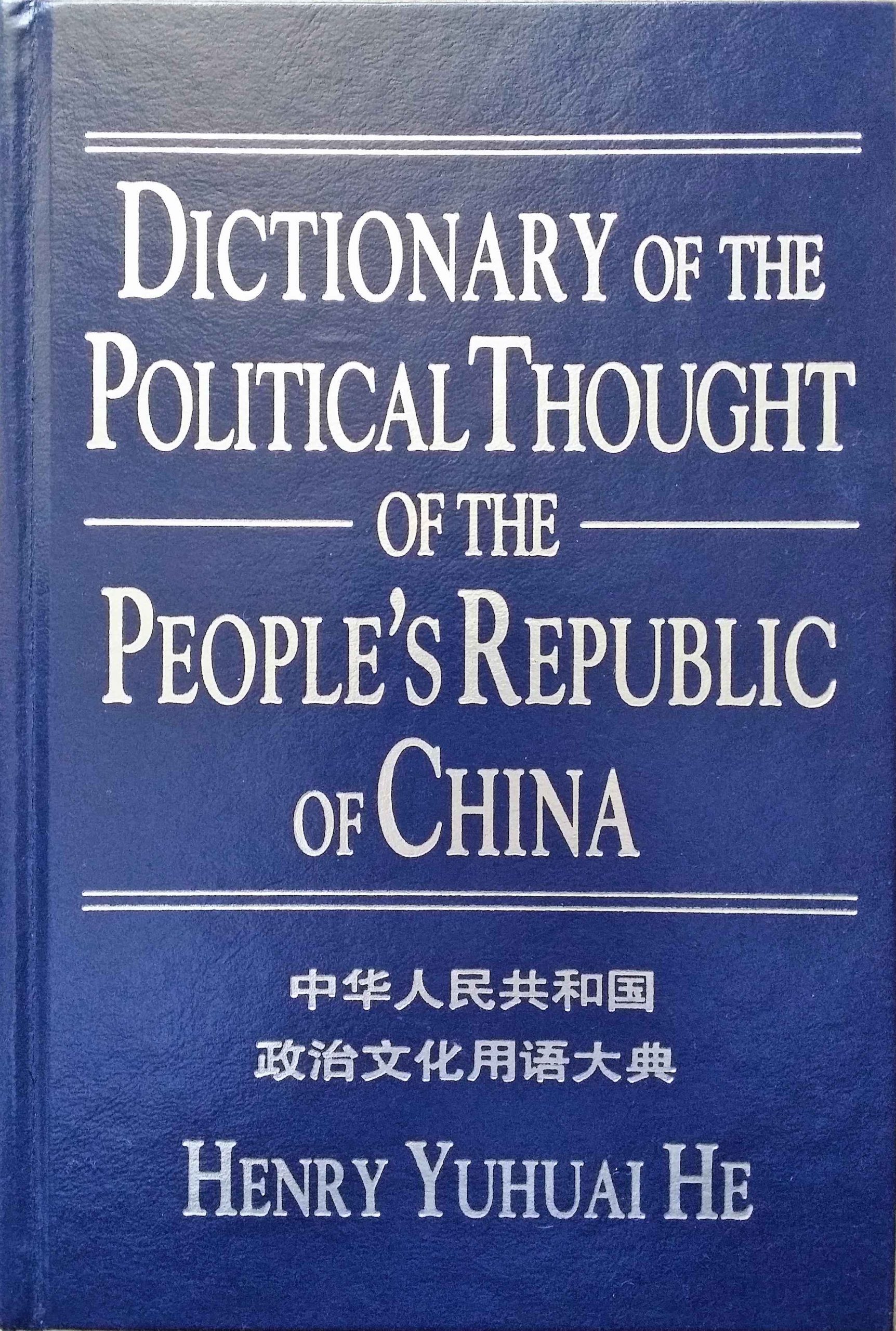

古远清说的“新时期”是一个政治术语,全称是“新的社会主义历史时期”,也算是文学术语,有“新时期文学”的说法。我把“新时期”定位始于1976年“四人帮”倒台终于1989年“六四”天安门大屠杀;还可指出,这个时期中国作家、诗人创作的一些作品,与其说是“新时期文学”,不如更确切地说是“文革后文学”。我在我撰写于八十年代的博士论文,《紧缩与放松的循环:1976至1989年间中国大陆文学政治事件研究》,也在我九十年代编著的英文词典,Dictionary of the Political Thought of the People’s Republic of China(《中华人民共和国政治文化用语大典》)一些条目中,对那十几年的“文革后文学”现象作了许多论述与评介。一言以蔽之,那众多写“阴暗面”的作品,客观上就是反共的,虽然程度上各有不同,或者虽然作者标榜“第二种忠诚”。经历了十年文革“封建法西斯专政”下的民族劫难,人们痛定思痛,悲愤控诉,深刻反思,不但控诉和反思文革的罪恶,进而也控诉和反思文革之前毛泽东独裁专政的罪恶。所以出现控诉“反右”运动的感人至深的《天云山传奇》,出现揭露极左政治对农民最基本生存权利剥夺的《李顺大造屋》,出现“比《秧歌》火药味似乎更浓”的大饥荒惨烈故事《犯人李铜钟的故事》,这有什么难以解释的?

古远清勇于抗辩,其志可嘉,但他诉诸的逻辑很有问题,或者直白说吧,其出发点就是错的,因此他这个质疑可以说是完全失败。不过,他的抗辩引出两个重要问题,确是很值得深思:其一,一个文学作品有反共思想倾向,其文学艺术价值就要一笔抹杀吗?其二,更关键更要弄清的是:反共对不对?应该否定还是可以肯定?如果反共是错的,自然毛泽东在延安文艺座谈会上说的话有理:“内容愈反动的作品而又愈带艺术性,就愈能毒害人民,就愈应该排斥”;但如果反共是对的,那么,这类作品就应该肯定,如果其文学艺术性又很高,则更是锦上添花,皆大欢喜。

那么,反共究竟对不对?中共党章总纲明确声称:“党的最高理想和最终目标是实现共产主义”。为了这个理想和目标,当年毛泽东妄想按他的“五七指示”把全中国办成“毛泽东思想大学校”,实现他的“社会大治”设想;现在,习近平野心更大,他企图为全世界“指明方向”实现他构建的“人类命运共同体”,为此号令他的追随者“不忘初心”。就是为了他们的这个理想和目标,当年毛泽东独裁专制,搞“大跃进”导致大饥荒;更发动文革,致使整个民族遭受空前劫难;现在习近平继承毛泽东衣钵,搞个人崇拜,更以“数字极权主义”进行高压统治,其内外政策已经造成巨大的恶果,如果再因台湾问题引爆战争,那更不单是中华民族也是全人类的灾难。这样的“共”,该不该反?!扩大来说,一百几十年来,人们为实践马列主义所描画的共产主义乌托邦,已经付出了极其惨重的代价。信奉马列的国家不是贫穷就是腐败,人民也失去自由,事实上这样的国家也越来越少了。今天,摆在我们面前,历史与现实给出的答案,难道不是已经非常明确了吗?!

所以,所谓反共,在意识形态上,无非就是追求自由民主,追求公平正义法治人权,追求反映人性的普世价值。在文学领域,就是站在人道主义立场,揭露和鞭挞“假丑恶”,追求和颂扬“真善美”。

(未完待续)