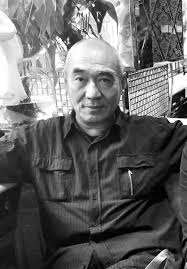

张承志的出身很有戏剧性。1948年,他出生于北平一个贫寒的回民家庭,他的回名叫“赛义德”,似乎还代表他是一个“圣裔”。不过无论什么血统,也改变不了他们只能在护城河边住棚屋的事实。

那时,新中国尚未建政,北平仍处于国军的控制之下。次年1月,随着解放军进驻北平,城市宣告解放,历史掀开了新的一页。张承志一家并未随战乱逃离,而是留在了这座即将发生巨变的古都。战争让这个本就贫苦的家庭雪上加霜。这样的出身,在历朝历代都算得上是“地狱难度”——既属边缘少数民族,又身处社会底层,还生活在骄奢淫欲的京城之中。然而时代巨轮转动,命运悄然生变。他那原本卑微的身份,竟在这个新生的政权之中,被赋予了一种前所未有的象征意义,成为千万人眼中的“根正苗红”。

简单来说,新政府非常关照这一户特殊的人家。家庭生活自然不成问题,他们绝对不用担心生存问题,政府也将他们安排进了胡同里。作为“红五类”的孩子,张承志自然也接受到特殊对待。

张承志被特别安排,进入了清华附小,然后考入清华附中。但在社会福利的特殊对待的同时,他的身份又深深的影响了他的童年。他的父亲在童年中几乎缺失,他几乎是在祖母与母亲的照料下成长的。

另一方面,在学校里,同学们也总是会嘲笑他的回民身份,叫他小回回——毕竟都是些小孩子。不仅如此,他的祖籍其实在山东济南西关,而实际上对北京的认同不怎么高。所以对于他的童年来说,是异族异乡的生活造就了他孤僻而又蛮横的性格。

事情的发展在1964年。政权早已稳定,大跃进也结束不久,整个国家的发展慢慢恢复。作为首都,肉蛋奶米面又成为了市民们的家常便饭。在国际上,中国已经进入了反苏反修,大战两个帝国的时代。而国内,吃饱了饭就要建设精神力量。四清五反,忆苦思甜,整个社会都进入了一种喜悦的亢奋之中,仿佛每个人都恨不得用生命为社会主义祖国建设多快好省的添砖加瓦。

张承志此年正在读高二。或许是受了大跃进的影响,他协同几个同学,成立了“红缨”小组,提前学习高三课程,立志要提前一年报考大学。如果这么看,事情似乎还没什么太大问题。但清华附中的人清楚,大的要来了。

就在这一年,一名普通学生娄某与一名高干子弟熊某,因为打饭插队问题而争吵。嘈杂之中,娄某竟动手打了熊某。时任校长万邦儒将这件事上升到“打干部子弟”的“阶级路线”高度,反而引起学校里高知分子的不平。高干派与高知派的大字报互不相让,竟贴满了半个大饭厅。谁都能看出,山雨欲来风满楼。

同一年,毛泽东与外孙女王海容进行了一次谈话,王海容表示她们的教员不允许他们上课看小说跟打瞌睡,星期天还要开各种会议。毛泽东表示,要允许看小说打瞌睡,星期天不要开会。原话是这样的:“回去后,你要带头造反,星期天不要回去,开会你就是不去。”

这本来不是什么严肃的对话,更没什么政治大指挥,但问题是:说这话的人是伟大领袖毛主席。

全国各地仿佛收到了最高指示,开始严肃研究“造反”问题。在清华附中,学生们写出《造反精神万岁》,指出造反就是要突破陈规,打破权威,敢于做自己。

然而不久,姚文元的《评海瑞罢官》发表,矛盾直指文艺界与教育界。虽然当时附中也有很多学生认为这是牵强附会,但总的趋势是赞成。伴随着情势不断加剧,学生们开始以各式各样的小组与笔名,发表墙报,展开对教育路线的抨击。而在其中,张承志用笔名“红卫士”也发表了自己的大字报。

到1966年5月7日,毛泽东表示“资产阶级知识分子统治我们学校的现象再也不能继续下去了”,彻底点燃了学生们的怒火。不同学生之间本来政见也是不同,乃至互相攻击的。但在此消息之后,5月29日,各政见的核心分子在圆明园展开会议,正式宣布成立清华附中的学生造反组织。而大家看中了张承志的笔名,邃将其命名为“红卫兵”。

严格来说,张承志在清华附中的红卫兵团体中地位并不算高。他毕竟只是“红五类”,远不如那些高干子弟,军人子弟威风。但随着事情愈演愈烈,全国各地都掀起红卫兵风暴。在首都北京,红卫兵门就已经开了杀戒。到了红八月,毛泽东接见红卫兵小将,宋彬彬给他戴上了袖章的那一天之后,残酷的屠杀就宣布了开场。在北京的这场屠杀之中,高干子弟是绝对的风流人物。而在他们身后充当背景板的,就是普通干部子弟与红五类出身者了。张承志属于这一批人,因此,他在童年时遭受的冷落与疏离感更加强烈起来,并逐渐要无法控制。

红八月到来之时,他找到了自己的“人设”——工农子弟。浑身肌肉紧绷,穿着破旧军装,手提一条宽皮带,成了红卫兵张承志的标准像。

1968年的四月,北京城依然红旗飘飘。清华附中一批刚升上来的,年轻的小红卫兵们提着糨糊,在城里的角角落落刷上标语与口号。大家都这么做,这没什么。但问题是,这些孩子实在调皮,居然在张承志的红卫兵办公室门口也刷起了标语,连门楣都没放过。他们可能以为这没什么大不了,但在当时遍地鲜血的北京,这不是一件好玩的事。终于,张承志的怨气找到了抒发处。

第二天中午,这些孩子们到食堂去吃午饭。刚刚靠近,就发现门口的台阶上坐着一二十个老红卫兵们,为首的正是张承志。一见孩子们过来,老红卫兵们集体起身,将他们包围起来。孩子们心有预料,但还是幼稚的与他们大吵起来,嚷嚷着这么做的合理之处。

只可惜,张承志挥手一拳,直接打在了他们脸正中央,红卫兵一拥而上,开始围殴这些孩子。红卫兵就地取材,拿来诸多搪瓷饭碗,就往他们脑袋上砸,将他们打的头破血流。就在要闹出人命的时候,也来吃午饭的一支军队看到了这一幕,救下了小红卫兵们。

这群人为首的叫仲维光,他的皮夹克被撕成两半,门牙被打到内侵四十五度。这件事让他记恨了张承志一辈子,乃至很可能推动了他的思想转变,导致其如今成为一名坚决的海外反共主义者。

1968年,毛泽东的一句“大有作为”,再一次掀起上山下乡运动的热潮。而在去年刚刚毕业的张承志,当然在第一批就加入了运动,跟他的红卫兵同僚们一起到来内蒙古乌珠穆沁插队。此时的张承志时年20岁。在草原上,张承志住到了牧民家里。一望无际的草原,半定居的生活。草原的生活苦,给这个在北京长大的孩子带来了巨大的震撼。而在蒙古人群当中,虽然他不是蒙古人,他却也似乎没有了伴随他二十年的疏离感。

张承志远离了人群,也远离了北京的打打杀杀。或者说,他反而在这里找到了“家”的感觉。在草原,因其长得凶神恶煞,性格又怪癖孤张,混了个“张匪”的绰号,位列草原上“八大土匪”之一。作为青年劳动力,各家主妇们经常把他抓差来干家务活,捣黑米之类的。在下乡的家庭,张承志与蒙古老乡阿洛华结为兄弟,这份兄弟情也维持了一辈子。这也是为什么,当你看张承志的散文,如《牧人笔记》的时候,看到他说“嫂子”“我家的”,你就要知道这说的是这户蒙古人。

可以说,草原上的蒙古生活给了张承志新的认知。他感觉出了蒙古人,以及背后整个游牧生活的精神之宝贵。更从“外来者”逐渐转变为草原文化的“精神皈依者”。

我说皈依,并不是情感上面的艺术处理,而是真的皈依。尽管他的祖籍在山东,生长在北京。但你若是问他的家在哪里,他肯定会告诉你是在草原。实际上,他的确公开声称他的根是在内亚。

知青生涯四年,并不是张承志人生的终点。在1970年,各大学重新开始招生,但是是实行群众推荐、领导批准和学校复审相结合,也就是“工农兵大学生”。1972年,他被推荐进入北京大学历史系,1975年由北京大学历史系考古专业毕业,分配到中国历史博物馆从事考古工作。换句话说,他根本就没有考试,而是由推荐上大学。

顺便一提,由于在此时进入大学的很多人学业水平太差,1973年各个大学们也开始进行一些基础的考试测试。结果“白卷英雄”张铁生出现,这个尝试没能实行下去。

说回张承志,1975年毕业后,他被分配到 中国历史博物馆考古组工作。1978年,张承志为了发表处女作《 骑手为什么歌唱母亲》,并考入研究生,研究蒙古及内亚诸族的历史。

可以说,张承志的写作生涯就是在这里开始的。为了研究历史与人文,张承志自然地走进了蒙古,青海与新疆的旷野与大漠之中。在这里,张承志的定位是矛盾的。一方面,他认为自己的根在这里,自己是属于内亚民族的孩子。而另一方面,他又总是抱着一种敬重,崇拜而又疏离的态度去膜拜内亚各民族的文化。这不是一种简单的皈依。

这种对某一“古老而未现代化的野性民族”的崇拜,的确也曾经风靡一时。一般来说,这些文学创作分为两个流派:一派认为内亚民族是狂野,洒脱而桀骜不驯的,跟孱弱而娇惯的汉人相比像是狼与羊;而另一派则认为内亚民族是温和,团结而极其善良的,跟肮脏而铜臭的汉人相比像是天使下凡。

张承志属于后者。在他的笔下,无论是蒙古人,维吾尔人,哈萨克人还是回民,都如圣人降世一般纯洁。蒙古人以贸易为耻,哈萨克人精明,回民虔诚……在边疆的这几年生活,也给张承志带来了不少新的见闻。譬如老牧民们是怎么冒着生命危险去赚几分微不足道的利润,汉人因受不了边疆的粗茶而难以完成“掺沙子大业”,前些年的饥荒浩劫……

张承志与其他在这片土地上的“外来者”不同,他是回民,自然融入了回民的生活之中。准确来说是学习并融入,毕竟他从小在北京长大。只有在这里,张承志才重新认识了回教与胡大。很多人评价张承志时,总会惊讶于其从红卫兵变为虔诚穆斯林之快。这个问题其实也曾被他的穆斯林同胞们提及。在西海固,一个毛拉问他:“我们知道的,都是受苦的,都是穷人才抓教门,而你……我们不理解!你,为什么信呢?”

张承志是回民,还是历史系的。正因如此,他在西域的若干年,深度研究了回民的历史。不少人不了解的是,回民其实并不是新疆的本地民族。众所周知,回民其实就是信了回教的汉人,而这就不可能是在中原之外的地方出现。回民实际上是在华北地区诞生的,在满清同治回民起义失败之后,大量回民被流放到了西北地区。在这个背景之下,你就能理解张承志说的:

是你的仪礼,使他们守住了本该湮灭的民族记忆。这样,不仅后来人和后世人可能对证,可能透过分歧裂缝,看见照亮的暗部,而且可能在漫长的流行的压迫中,坚持一种——珍贵的价值。

这种被侮辱者和被压迫者的记忆,是一笔无价的财富。知识分子与它的结合,会孕育具备真知的作品。当一个人,当一个儿子,坚持住了这样的攀援,上到了苍茫山顶,两眼凝望着裸露开来的世界时,他会觉得——那么久以来,一直被歪曲和丑化的你,是那么温柔和可亲。

张承志并不信仰普通的逊尼派或什叶派,而是一名哲合忍耶门宦教徒,也就是著名的血脖子教。血脖子教的来历,是因为这个教派主张“殉教”,为了教义崇高而看淡个人生死。

张承志是如何信仰哲合忍耶的,我们无从知晓。根据他与友人的交谈来看,大概是他曾经到了一处哲合忍耶聚集的村落。当地的农民向他讲述了教义的历史,而这打动了张承志。具体是什么历史,我们可以从其哲合忍耶著作《心灵史》中了解到,这一部分争议颇多,还请各位自己去了解。

张承志自述,自己重拾信仰的原因除了身份之外,更重要的是对主流叙事的反叛。“反叛是双重的,不仅针对着强暴的体制,还针对着知识分子的群流。”在张承志笔下,哲合忍耶以及千千万万穆斯林们,都是在穷窘苟活中绝望的揭竿而起,而又重复地面临着失败的悲剧。伊斯兰是穷人的宗教,崇拜底层的宗教。毫不避讳的说,张承志对中国传统文化或宗教文化颇为厌恶。他认为儒释道皆是精英与宗教领袖的少数人的宗教,只有伊斯兰教才普罗大众。在各地的知识分子寻找着所谓革命精神,为民请命的时候,穆斯林们,尤其是哲合忍耶的教徒们,早已让每个人成为革命的圣战士,血染黄土。你可能认为这是恐怖分子,但张承志认为这是人人皆英雄。张承志强调,伊斯兰通过仪礼保存了那些一代代平民被镇压,屠杀后本该湮灭的记忆,从而让信仰成为被压迫者的无量财富。他说:“如此的魅力,使我无法抵抗,迈入了你的门坎,我觉得活得象人。我的肌肤都意识着生的尊严。我置身的,是一个信仰的中国。”

回到张承志的人生路。理解了刚刚所说其关于哲合忍耶,关于内亚民族的热忱与崇拜,再去理解他在海外的作为就更容易了。

1983年,张承志远赴日本进修,研究蒙古文化。这是挺奇特了,从蒙古到日本去进修阿尔泰学。当然,这也让张承志有了资本在日本高谈阔论。为了赚钱糊口,张承志到处参加演讲,谈论关于乌珠穆沁的种种。而正因这些演讲,让他又结识了很多日本友人——那些曾经在同样的地方抛洒青春的关东军。在与他们,尤其是“青海人民的好朋友”服部幸雄的接触之后,张承志琢磨出了日本人身上那种“左右混合”的意识形态与精神。正因如此,张承志在日本探索起了帝国的发展道路——黑船事件原址,各类海军造船厂,日露战争纪念馆,八纮一宇塔,核爆纪念馆……张承志走过看过,终于是迎来了第四个身份:大亚细亚主义者张承志。

张承志是一名强硬的大亚洲主义者。他对白人殖民主义的痛恨,甚至部分延伸到了日本本土——你们现在怎么就屈服于白人美利坚了呢?而对于白人在亚细亚的土地上造成的最大的灾难——广岛长崎的核爆,张承志写下了一篇篇文章发声控诉。

当然,他也狠清楚“当年大日本帝国的手,并非在“核”字上那么干净。在帝国的某一个死角,核气味曾相当刺鼻。”

如果说除开大亚细亚主义跟反核运动之外,张承志在日本第三喜欢的是什么,那一定是日本赤军。日本赤军,一直是一个颇有争议的话题。但你只需要知道,张承志支持其的一个重要原因是——他们流亡到巴勒斯坦后改组“阿拉伯赤军”后,站在了穆斯林人民的一边。为什么他对巴勒斯坦人民情有独钟呢?很简单——因为他们是教友。

我们当然不能信口开河,而要拿出真凭实据。如果说张承志在各类文章中开口提日本,下一句话必是巴勒斯坦还不够。当你看向张承志对其他文明的记载——写西班牙,大写格拉纳达跟安达卢斯;写奥斯曼,说他是东方反抗欧洲殖民主义的桥头堡;写摩洛哥,全篇记述摩尔人对欧洲基督徒的抗争;写阿富汗,在甘肃对回民们演讲塔利班对帝国主义实行袭击是全世界穆斯林典范……

离开了日本后,张承志回到了草原与大漠,继续与同族们生活。也大概是这个时候,他信了哲合忍耶。在这之后,张承志又前往日本,这次当上了客座教授。

在日本,他用日语出版几本书,记载了他当年当红卫兵的日子,也见缝插针向日本文化输出哲合忍耶。为了继续研究穆斯林文化,张承志前往地中海沿岸,探寻着奥斯曼,摩洛哥,阿拉伯与安达卢西亚的历史。张承志的生活,就在此基本定格了。往后余生,他就是个游历各国的穆斯林作家。

一般来说,张承志这种人应该不会被众人所知。转折点在1991年,《心灵史》出版了。在这本书中,张承志第一次将自己的哲合忍耶信仰暴露在大众视线之中。在书中,张承志没有讲穆斯林教义,而是强调了血脖子教的殉教理念。总结下来,里边大概内容就是回民被压迫,哲合忍耶教派七代导师穆尔什德带领众穆斯林反抗,然后被多么残酷地镇压。

这本书问世后遭到了多方面的质疑。简单来说,张承志的角度与中国官方的角度截然不同。官方认为这是种族主义与极端宗教主义叛乱(注:此处与事实不符。毛时代教科书明确赞扬同治陕甘回民起义,近几十年淡化了此事,但并未认定为叛乱和种族主义),而张承志则认为是民族与宗教解放革命。不少人批评其为恐怖主义极端教徒站台,其自己也承认这本书过于激进。

2012年,张承志亲自重置了这本书,并宣布限量发行募捐,把钱全捐给巴勒斯坦难民。而捐款的名义,是“中国的穆斯林共同体”。同时也正是这本书,让张承志在海外名声大噪,尤其是东南亚的华裔穆斯林们。可以说,张承志一时成为了中国穆斯林主义的代表。

张承志的身份有很多,不少人惊讶于其从红卫兵变为穆斯林的事实。然而,这并非不可理喻。我不愿再说些亚伯拉罕第四教的概念了,而想提出一个新的看法:张承志从始至终,都是一个“人民趣味”的自卑者。

人民趣味,则是说对“人民万岁”有着强烈的情感支持。但在实际操作中,与之并没有强硬联系。

在张承志眼中,毛泽东思想与哲合忍耶并没有什么不同,文革与圣战也并无两样。抱着“人民万岁”的思想,在混合进大亚细亚主义,一切能够带领人们反抗白人殖民帝国主义的,不都是好的吗?小将挥舞着红宝书造反,跟塔利班挥舞着古兰经恐袭,又有什么区别呢?在过去,张承志挥舞着皮带,是共产主义的红卫兵;而到了今天,要不是自己成为了作家,倘若有机会,我想张承志也一定打算着用步枪进行圣战,成为哲合忍耶的绿卫兵。而做出这一切,张承志一定都会打着“人民万岁”的旗号。

如其对马来西亚学者所说:“现在,只看谁能领悟圣训讲的学习的命题。如果你把学习作为穆斯林生活的一项目的,像穆圣讲的”学习从摇篮到坟墓”,真有决心……否则,恕我直言,你追求的不过是一种卑微的个人主义。”

说了这么多,无论张承志经历多少,他现在的身份,是一名穆斯林作家。他的粉丝非常热衷于将其,与日本作家三岛由纪夫相对比。而我更想用张承志最喜欢的日本作家佐藤春夫的话来结尾。“一个民族如何选择文学,就会如何选择前途。”

(本文转自知乎用户“柳下会Liuyvchieh”)

还记得当年躺在宿舍床上读《北方的河》时的激动不已。万没想到,张承志最后变成了到处宣扬恐怖主义的作家。和马聚一样,平时看上去彬彬有礼,可一旦有个风吹草动,他们马上就会变成嗜杀成性无恶不作的暴徒。