第三节 后来增补的“右派”

“张家驹历经坎坷不改初衷,对党感情深厚,对共产主义理想炽热追求,工作勤勤恳恳……”

这是中共吉林电石厂委员会1986年第十七次常委会批准张家驹为中国共产党预备党员时,对张家驹的评价和肯定。

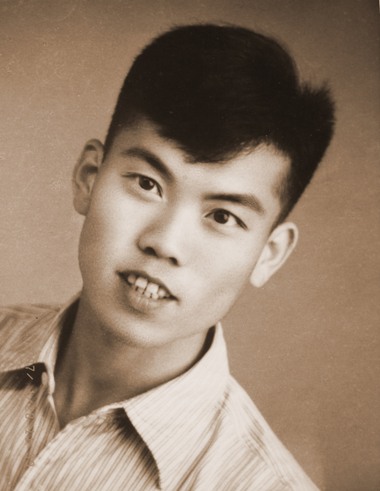

张家驹(1929-1987)北京人,中学时代于1949年12月加入中国新民主主义青年团,开始沐浴着新中国的明媚春光。1951-1954年就读于大连工学院(现大连理工大学)。1955年来到原重工业部化学工业管理局北京有机化工设计院做设计工作。他积极要求入党并作为积极分子受到了党组织的重视和培养。1958年他响应党的下放号召来到吉林电石厂。然而人生的道路并不平坦笔直,晴天霹雳,一夜之间张家驹竟成了”右派分子”。

“不,我不是‘右派’!我热爱党,热爱社会主义。若没有党,没有社会主义,我怎么能念上大学呢?”张家驹心里争辩着,苦苦地思索着……

令人们也都感到异常和不解的是:时至1959年2月,反右运动已经结束,该抓的已抓了,该戴帽的也戴了,该处理的都处理了,为甚么此时又给人家戴上了“右派”帽子呢?群众不理解,当然张家驹自己再苦思冥想也更是根本找不出答案的。

要追索缘由,这里要先说明一个人物,那就是当时的第二任电石厂“整风办公室”主任鲍文魁先生。

第一任的“整风办公室”主任白文奎调到电石厂新成立的聚氯乙烯车间当党支部书记去了,于是将干部科副科长鲍文魁升任至“整风办公室”主任。在1959年初,这位新任的“整风办公室”主任到吉林市委开会,各单位各部门的反右负责人汇报和总结反右情况,看看都抓够数了没有。按中央指示,应达到3%的数额。多了不退,少了要补。电石厂尚缺不到0.1%,于是这位鲍主任便把张家驹给补进去了,显示出这位继任者的功绩。

原来,在1958年春,党要知识分子向党交心;张家驹在北京工作时,在向党交心的活动中说了一些心里话,其材料被北京有机化工设计院随同人事档案邮寄给吉林电石厂组织部门,而电石厂的“整风办公室”得知此材料后如获至宝,便作为“右派”言论上报给中共吉林市市委。此时反右运动业已结束,电石厂“整风办公室”本应就此罢手;况且在开展向党交心活动之前,共产党曾有言在先,不论讲出什么都不再视为“右派”言论。更离奇的是,对这个迟到的补缺,吉林市委并没有批准,然而电石厂“整风办公室”却把张家驹仍作“右派”对待,给 予撤职、降薪处理。张家驹被强令离开原工作岗位,去劳动改造。后来人们诙谐地称张家驹是“用信封邮来的‘右派’”。

张家驹在1959年2月12日(正月初五)被通知定为“右派分子”,1964年3月摘掉“右派”帽子,1979年3月错划“右派”获得改正。1985年6月加入九三学社。1986年10月加入中国共产党。1987年3月7日因患癌症病逝于北京协和医院,终年58岁。张家驹在电石厂任技术员、工程师、高级工程师,是焦化含酚废水生化法净化处理方法的主要研创者。

我与张家驹是于1959年4月在电石厂装卸队一起劳动改造时相识的。在这年的春节过后,有一次,我听与我同住一个宿舍的一位叫朱永轩的同志说:“还有一个姓张的也是‘右派’,是刚抓的”。当时我以为是原中央实验室主任张盈增,因为那时候厂里取消了中央实验室的建制成立了研究所,这位张主任已无职务并被下放到小电石车间石灰工段劳动,而且在1957年时,人们曾议论说他是已被抓的“右派”浦晋龙的崇拜者,又是从台湾归来的旧知识分子。后来证明我估计错了。不久,装卸队里果然又来了一位被改造者,便是张家驹。他不和我在一个班组里干活,只偶有接触。到了4月份,装卸队所借用的作为装卸工休息过夜用的二○○仓库库房要归还,恢复作仓库用,所以装卸队须自己盖房子,于是便从各班组里抽调出一些人盖房子。恰好,我和张家驹都被从各自的班里抽出来,自此我们才相识和交往。

张家驹的生活极为简朴。我和他都是受撤职、降薪、保留厂籍的同一类处分去接受监督劳动的。他的工资由72元降至43元,在那个时期作为单身生活43元可以维持。但是张家驹家有老母要奉养,还有妹妹弟弟在上学;而且他没有把自己被打成“右派”受处分的事告诉母亲,怕母亲受刺激,也怕母亲为他担忧,所以仍然按他原来工资多的时候以同样数量给家寄钱,自己所剩无几。每天他吃的都是最便宜的饭菜,早餐买2分钱的咸菜,剩下舍不得扔掉留午餐吃;这顿剩半个窝头留下顿吃。在我们改造开始的那个年头也正值全国困难时期之初,自然灾害、苏联逼债、大跃进暴损天物,人祸加天灾造成物质匮乏,民不聊生。在那种生活条件下干重体力劳动是可想而知的。

张家驹少言寡语,从不与人交谈,闷头干活。这正是我们这些受改造的“右派”们的共性。这,一是因为思想上压抑,面子上难堪,自尊心已被伤害殆尽;真如毛泽东所称愿的那样:“这次运动中一定要使反动分子在公众面前扫脸出丑”(1957年6月10日毛泽东向党内通报反右斗争的情况)。另一是因为对我们这些被改造者有过戒训:“要低下头去服服帖帖地认罪,弯下腰去认认真真地劳动,挟起尾巴老老实实地改造”。

虽然张家驹初次干这么重的活,既无体力也无技巧,看起来笨手笨脚,但工人们无人对他歧视,更没有人予以申斥,而得到的是同情,甚至是怜悯,与那些政治立场“强”的人的态度截然不同,那些人动不动就呼喊,就训斥,这一点是我们在装卸队中与工人们一起劳动时的共同体会。

我与张家驹共同经历了在电石厂装卸队的劳动改造和在染料厂“运输排” (这是吉林化学工业公司为全公司的“右派” 设立的集中改造场所)的劳动改造。1961年10月我被摘掉“右派”帽子回原单位,他到化公司“右派”政治学习班继续改造,但那里已不是以劳动,而是以学习政治为主的思想改造。1962年春节后学习班结束,张家驹回到电石厂。1964年3月电石厂党委研究决定,给张家驹摘掉“右派”帽子。据说,自1962年初至1964年初的近二年中全国都没给“右派”摘过帽,所以拖到1964年3月张家驹才被摘掉“右派”帽子。

五年,整整戴了五年的“右派分子”帽子摘掉了!张家驹恢复了原来的技术职务,到电石厂研究所做试验工作。工资由43元调高到54元。于是,他把对党的追求化作苦干实干的力量。他始终追求不渝的理想似乎又有了一丝光亮。阵痛后的沉思,他变得更加坚定执著了。张家驹又一次提出入党要求。这在“摘帽右派”当中也算得上是大胆的举动了。其实,当时的共产党是不会吸收像张家驹这类的人加入的,对张家驹本人来讲也只不过是一种心理上的坚持而已,如果不说他是“痴心妄想”的话。

“文化大革命”开始了。张家驹这个“摘帽右派”没有引起“造反派”的注意,他幸运地免遭了第二次劫难。从早到晚扎在图书馆里,“两耳不闻天下事,查遍馆内中外书”。两年多的时间,他不但学了许多新的科学知识,记录了大量的数据资料,而且提高了原有的英语水平,并且初步掌握了德、日两门外语。这样,他为后来的科研工作积蓄了知识,表现出知识分子勤奋好学的特色。

但是,这场“大革命”最终还是把张家驹送到了农村。1970年4月,张家驹被下放到蛟河县白石山公社富强大队。吉林省规定,被下放者本人和家属一起下去安家落户,每口人发给80元建房费,划拨给所在的生产队,由生产队负责给建房。张家驹一个独身汉80元的建房费是盖不了房子的,生产队不能给建房。住在“集体户”(下乡知识青年居住点)里知青们不愿意。于是就被安排在生产大队的饲养场(社员集体所有的牛、马、猪等的喂养处)内与饲养员住在一起。

作为一个独身汉的知识分子下放到偏远山村,其困境比起水浒传中的林冲发配到苍州草料场能好几多?外面有牛棚、马厩和猪圈,屋里是蚊虫鼠蟒(正因为鼠多所以那里的蛇也多)。最难的是吃饭问题,一切自己干。借用大队里的大锅做饭做菜,天未亮就起早做饭,餐后上工;中午时间少,只能不凉不热的对付;晚上下工已经精疲力竭的他,还得忙着做晚饭。日复一日,望着灶膛里跳动的火苗:今后的路该怎么走哇!?

1971年9月13日林彪摔死在蒙古的温都尔汗。好事!有风声说,被下放的该回城了。果然,1972年2月起,下放人员逐渐返回。张家驹又回到了他的试验室。即或是在那种仍是乌云漫布的年月,张家驹仍是专心致志地搞试验。当时他做的是塑料混炼实验,实验室里的高温令人胸闷头晕。为准确掌握实验变化情况和记录下每个数据,他一刻不离现场。晚上,当人们排遣一天疲劳的时候,他仍在灯光下伏案工作。节假日,他一个人埋进实验室里,去做还没做完的工作……

春风,浩荡的春风吹散了乌云。一九七九年三月,张家驹整整二十年错划“右派”问题得到了改正。

几经峰回路转,张家驹更惜平坦之路的可贵。改革焦化含酚废水生化净化处理工艺的研试,张家驹是负责人。他东奔西跑查阅资料,厂内的、化公司内的、市内的,所有图书资料馆所都去遍了。他在探亲假期,把大部时间用在北京科技情报研究所和北京图书馆里。午休了,偌大的图书馆只剩下了他一个读者,边啃着面包边查看着资料,就是图书馆的管理人员都感到惊奇。

试验开始了,他早晨跑步来厂,蹲在现场,直到夜幕降临。含酚废水二次生化处理,当时在国内还没有先例。如何驯化出能在有机质浓度低的酚废水中生存并且能分解有机质的活化污泥,是关键问题。张家驹参考不完整的外文资料,开始了自己摸索。取生化池中的活化污泥放入水中观察,一天、两天、三天,显微镜下只剩下少数好气菌在生存。“此路不通吗?搞试验就得沉住气,即使是不通也要走到头”。张家驹思索着、观察着。四天、五天,奇迹出现了!好气菌渐渐地多起来,水中还出现了摇头摆尾的原生物。可以断定,好气菌能够胜任酚废水的二次生化处理。难关,培养菌种的最大难关突破了。然而,如何确定准确的生产控制数据?二次生化池进口有机质浓度高而原生物减少……等等疑难问题接踵而来。张家驹日夜观察,调整,处理,终于摸索出合理的生产数据,首创了国内焦化含酚废水二次生化处理新工艺。

1980年初,生化处理装置投入运行。

在十一个春秋里张家驹参加过近三十个科研项目。他当过主角,也当过配角,他甘愿为年青人当副手,查阅资料提供给试验中,取样、分析样样都干,那怕是技术报告上没有他的名字,依然毫不在乎。他说:“化工试验的成果是集体劳动的结晶,缺啥都不可,要为成功而喜悦”。

张家驹做技术情报工作,外出进行技术考察和市场调查,他一天跑几个厂家。每本一寸厚的美国《化学文摘》,一年五十二本,他从当年起向回查,一直查到1909年,长达70多年的文献中凡是对工厂发展有用的技术资料,他都写成资料卡。一份份产品开发设想不断地送到厂总工程师面前。总工程师说:“你真是我的好二传手!”

张家驹在知命之年方有室。1980年大家帮他从独身宿舍搬家,全部家当儿,除书之外,只有一套行李,余下不值百元,平生无积蓄。但是,在工厂里,同志有困难,他尽力相帮;在农村时,社员有困难,他解囊相助。人们说他没享过福,而吃的苦太多了。

1985年11月,在吉化公司为工程技术人员身体普查时,发现张家驹患有肺癌!人们为他惋惜。他对肺癌没有恐惧,也没有悲伤,唯一让他想到的是时间不多了。就在领导强令他到北京治病的前一天,他仍然来到工厂,查找新产品的技术资料;请求总工程师把搞另一个新产品开发方案任务交给他。在北京,他不顾亲人们的劝阻,又走进科技情报研究所。他要尽可能争取时间多做些工作。

张家驹终于躺上了北京协和医院的手术台。他知道自己的病情,知道可能发生的后果。面临着死神,他想到的是为党工作的太少了,对不起党的培养、哺育。他嘱咐陪患的同志,为他向组织转达心愿:“我要求入党!”

张家驹终于醒来了。手术后第二天,胳膊上还插着输液管,一尺多长的刀口下端还渗着殷红的血水,神志处于朦胧之中,他还没有度过术后危险期。在生死难料之际,张家驹再一次忍着剧烈的疼痛,亲切地提出入党要求。用颤抖的手写道:“我坚信共产主义社会是最美好的……。”眼含热泪,挣扎着微微欠起身,恭恭敬敬地交给了代表党组织去看望他的同志。在场的同志无不为之动情,眼睛湿润了,泪珠潸然落下。同志们紧紧握住了张家驹的手,在心底默默地祝愿他早日康复回到工厂,回到亲人们中间。

多么好的人,对党多么忠心的同志,却得了癌症!是命运作弄人吗?

1986年10月25日至27日,在吉林市东关宾馆召开的吉林市各界人士为四化服务经验交流会,出席会议的共有212名先进个人代表,张家驹是会议的代表。那时我以政协委员身份参加,他以九三社员身份参加的,我们获得了荣誉证书。只是他缺席,由别人代读了他的事迹材料(是大会27个典型材料之一):《始终不渝地追求》——记九三学社社员电石厂工程师张家驹。他被誉为潜心专研、为科学事业献身的科研人员,这是吉林市授予他的荣誉。

癌症无情。1987年3月7日,张家驹的心脏停止了跳动。

张家驹是1957年设置的那场冤狱中受害的一个。上帝怜悯,他的遗腹子1987年4月1日降生,他有了一个儿子。家驹同志于九泉之下得以安息!

历数世上桑田沧海,细问人间暑往寒来,

星移斗转情愫不改,天涯海角镂刻心怀。

张家驹的夫人是位中医师。张家驹在生前曾嘱咐妻子要争取加入九三学社,并对九三组织表达了这个愿望。才医生没有辜负爱人生前的期待,在晋升为副主任中医师后加入了九三学社。

第四节 十年大庆特赦和首次给“右派”摘帽

1959年8月24日毛泽东给刘少奇写信,提出要给“右派分子”分期分批摘掉帽子,予以宽大处理。其中称;“在今后七年中(或更多时间),每年争取转变和摘帽子10%左右。”(李维汉 《回忆与研究》)这大概是给“右派”摘帽的决定出台的开端吧。

1959年9月15日中国共产党中央委员会毛泽东主席邀集各民主党派、各人民团体的负责人,著名无党派民主人士和著名文化教育界人士就关于反右倾、鼓干劲、坚持社会主义建设总路线问题,关于在中华人民共和国成立十周年期间对确已改恶从善的各种罪犯实行特赦,以及对确实表现改好了的“右派分子”摘掉“右派”帽子的问题进行座谈。

1959年9月16日中共中央、国务院发布《关于确实表现改好了的“右派分子”的处理问题的决定》,《决定》说:凡是已经改恶从善,并且在言论和行动上表现出确实是改好了的“右派分子”,即摘掉他们的右派的帽子。对于教育“右派分子”,对于教育资产阶级分子、资产阶级知识分子和民主党派成员,将会大有作用,会使他们感到只要自己真正接受改造,就确有前途。今后不再当作“资产阶级右派分子”看待。他们所在的单位,应当根据他们在工作和学习中的表现作出结论,在群众中予以宣布。

1959年9月17日中共中央发出《关于摘掉确实悔改的“右派分子”的帽子的指示》,决定在庆祝建国十周年的时候摘掉一批确实改好了的“右派分子”的帽子。今后根据“右派分子”的表现,对那些确实改好了的人还准备分批分期摘掉他们的帽子。并规定摘掉“右派”帽子的人数比例可以控制在10%左右为好。还规定:原来是党员的“右派分子”在摘掉帽子以后,一律不得恢复党籍,只有经过一个更长时间的考察确实具备入党条件的才可以接受他们重新入党。

1959年9月18日《人民日报》第一版刊登了前述的中共中央和国务院联合发布的<关于确实表现改好了的“右派分子”的处理问题的决定>。同一天,《人民日报》还发表了题为:《改恶从善前途光明》的社论,提出了“右派”改好的标准:即按照1959年9月中央《关于摘掉确实悔改的右派分子帽子的指示》中的三条规定,“这就是真正认识错误,口服心服,确实悔改;在言论上行动上积极拥护党的领导和社会主义道路,拥护总路线大跃进和人民公社;在工作和劳动中表现好或者对人民事业有一定的贡献。”

以上便是中央关于给“资产阶级右派分子” 摘掉“右派”帽子的有关规定的大概情况。

根据这些规定,中央国家机关和各民主党派中央机关公布了第一批摘掉“右派”帽子的名单共142人。

根据前述规定,各地也进行了为“右派分子”摘帽子的工作。据报道,第一批计划摘掉帽子的有37506人,占“右派分子”总数439305人(当时的统计数字)的8.5%;到12月底全国已经摘掉“右派”帽子的有28165人,占总数的6.4%。对于摘掉“右派”帽子的人员的安置,根据中共中央1959年11月2日颁布的《关于摘掉“右派”帽子的人员的工作分配和生活待遇的规定》,各单位区别情况,分别给予分配工作、帮助就业等安排。

1959年9月29日上午,在吉林市红旗剧场,由中共吉林市委统战部主持召开大会,宣布给市属机关单位的“右派分子”摘帽。有多少人被摘掉了帽子未见报道。

1959年9月29日下午,吉林化学工业公司的近百名“资产阶级右派分子”被召集到该公司下属的染料厂院内的老俱乐部(即原吉林化工厂的大礼堂,染料厂在厂前尚建有新俱乐部)开大会。我由电石厂的一名保卫干部带领,实际就是押送,来到俱乐部内。此时大厅内已坐满了人。“右派”们集中坐落。我环顾四周,见到电石厂的另外几名“右派分子”:郭玉甲、贺大中、洪钱林、浦晋龙、张家驹、周世昌、韦少瑜、吴仲簿等均已到位。参加大会的人除“右派”外,大概就是各单位的押解“右派” 的人和那些专门政工人员吧。会场里没有什么布置,台上只放一个讲桌。会议进行的很简单:先是由一名工作人员说明会议的内容:给“右派分子”摘帽;还宣读了中央文件。之后,一名领导模样的人宣布被摘掉“右派分子”帽子的人员名单,共有六人,他们是:李溪、浦晋龙、孙振忠、邰书昌、许心幼、姚正明。

被摘帽的这六人中,我只认识电石厂的浦晋龙,对其他人,当时既不闻其名,亦不知其人,更不知其所在单位。后来得知,这六个人是化公司所属各单位筛挑出来的有代表性的,每个单位一名:邰书昌是染料厂的,许心幼是化肥厂的,浦晋龙是电石厂的,姚正明是工程公司的……

许心幼,化肥厂技术员,他因为在整风开始时给化肥厂计划科的一些知识分子自办的墙报《和风报》写稿而被划为“右派”(有关《和风报》见第五章)。他写的一篇稿,还没等往墙上贴就开始反右,那也算数,只要投稿就算,凡是写稿者全被打成“右派“。批判他时有人说他名字就犯相,因为他叫许心幼,心里面就“右”,所以非是“右派”不可。奇闻!

在开第一次摘帽大会之前,许心幼就已在“运输排”劳动,所以当我去运输排时才相识。同时还有姚正明也在运输排,后来他们便调回各自的单位。

公布完名单之后,有另一位领导讲话,说,只要“右派分子”认真改造,达到标准,就随时可以摘帽,以后是有机会的。之后,便宣布散会。

这次大会给人们传递了一个信息:有摘帽之说,也有摘帽之实;有希望性,但可能性尚不可而知。

关于给“右派”摘帽的中央文件的原文和相关资料见附件一:有关右派的相关文件2.《中央批转中央组织部、统战部关于右派分子摘帽子工作的报告》

(待续)

来源:民间历史