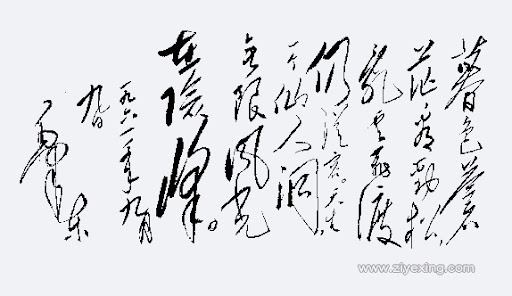

重审: 七绝 为李进同志题所摄庐山仙人洞照 1961年9月9日

暮色苍茫看劲松,

乱云飞渡仍从容。

天生一个仙人洞,

无限风光在险峰。

官方【注释】:

为李进同志题所摄庐山仙人洞照: 仙人洞,在庐山佛手岩下,牯岭之西,高约两丈,深广各三四丈,传为唐朝仙人吕洞宾所居。

仍从容:指飞渡的乱云。

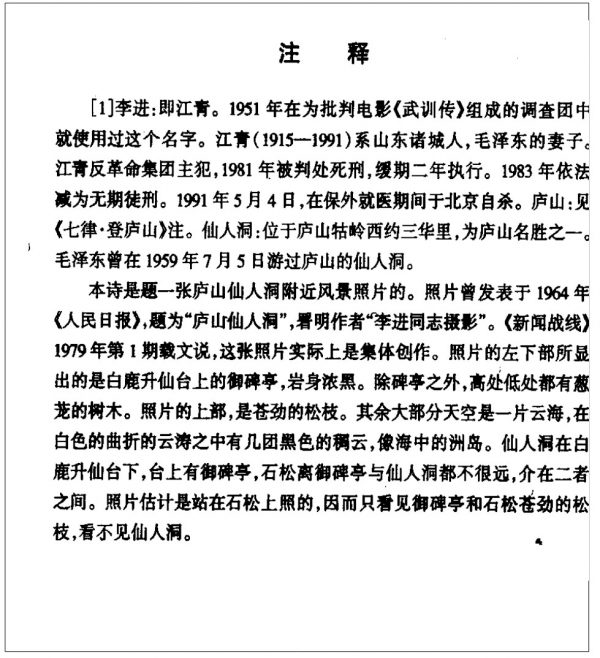

李进:即江青。

官方【题解】;

这首诗最早发表在人民文学出版社一九六三年十二月版《毛主席诗词》。

黄琉补充题解:

由于李进即毛的夫人江青,即文革结束后被定罪的反革命四人帮的首恶罪犯,毛这首诗因而令官方宣传机构很感尴尬:把这首诗抺除不好,不抺除也不好,结果是这首诗的官方注析特别混乱。黄琉认为重审毛这首诗要避免读者头绪不清,必要增加以下的注析:

黄琉抉隐发微精准解读重审

一、令谄媚吹拍界惊惶崩溃的垃圾

由权势熏天的皇帝写出来的又臭又烂的诗,一般人感觉不堪卒读,置之不理也就算了,但那些靠谄媚吹拍、在权门乞食者们则不能也不敢置之不理,而要谄媚吹捧吧,他们却又实在难以证方为圆,证臭屎为佳肴,碰上这种情况,那他们等于倒了大霉,其如热锅上蚂蚁之惨,真不足为外人道。具体地说吧,眼前这首《七绝‧为李进同志题所摄庐山仙人洞照》,笔者就发现它把毛诗词的谄媚吹拍者、狂热崇拜者都吓傻吓呆了,他们大都瞠目结舌、惊惶失措,搞不明应该如何谄媚吹拍。

请注意,这不是笔者的胡扯,笔者手头有五十多种官方的、准官方的《毛泽东诗词鉴赏指导大全》书,经查看,硬是没有一本敢有条理地解说这首诗,更绝无哪一本鉴赏指导书敢以现代文把它翻译出来。笔者建议读者不妨试一试:该诗四句的顺序,你喜欢以哪一句排第一或排第二或排第三或排第四,包保都通,都可以依字解说,谁也不能说你错。这足以证明,这首诗没有起承转合,毫无章法,全诗乱七八糟。

按常规常理,第一句写出“看劲松”,第二句所写就是看到劲松在“乱云飞渡”中仍从容屹立之意,再接着则深化描写劲松如何了不起,或者是从劲松拓开再深入写画面所见之景,令人莫名其妙的是第三句却胡扯“庐山仙人洞照”画面上根本看不见的“仙人洞”,第四句更又莫名其妙鬼扯出什么“险峰”有“无限风光”,于是乎“劲松”也就坐实不是全诗的主角了。如果说全诗的主角是“险峰”吧,似乎可以,因为按“起承转合”之理,第四句乃统合全诗之句。但问题来了:在“险峰”上仍然只看到“暮色”、“劲松”和“乱云飞渡”三件东西构成之险峰暮景,这谈何“无限风光”? 应该众所周知吧,所谓暮景,亦即这首诗并不包含红日东升之景、风和日丽之景,以及似是无晴却有晴之景,并且也不包含光风霁月之景、星汉灿烂之景等等……更惨情的是这个险峰之景,一清二楚写明是“暮色苍茫”下之景,亦即它转瞬即逝而变成“绝无风光在险峰”,或(因暮色渐浓而)只是“一片漆黑在险峰”。为此,所谓的“无限风光在险峰”,明显是行骗胡扯,把天下人都当作白痴。

有人会说:唐 李商隐写过:“向晚意不适,驱车登古原,夕阳无限好,只是近黄昏。”难道李商隐也是行骗胡扯? 笔者谨说明,李商隐这首诗也谈不上有什么好,它实在也没写出夕阳之景有什么好,人们欣赏这首诗,纯粹欣赏它表示了一个哲理:没落之景(喻意景况良佳的人生晚年)再怎么好,也很快了结,这是很无奈的事,因而该诗中的“无限好”,是被定性在黄昏时段的“好”,亦即其“无限”被定性为极有限中的“无限”。至于毛这首诗的“无限风光”,却绝无这种定性,为此毛这诗中的“无限风光在险峰”诗句假得太离谱,太荒谬,亦因此那些靠谄媚吹拍、在权门乞食者才会目瞪口呆,没法大吹大擂该“无限风光”如何无限壮丽、无限美妙,如何无限长久至千秋万世。最惨的是,他们甚至搞不清这首诗的主角是谁,他们大都不敢把“险峰”看作这首诗的主角,因为“庐山仙人洞照”画面上只显现出“劲松”、“乱云”,根本看不见“险峰”,也看不见“仙人洞”。

笔者看得出来,就因为这首诗太难谄媚吹拍,中共文坛中有人就硬著头皮装孙子向毛求教,1964年1 月外国文书籍出版局《毛主席诗词》英译者就求教问:从容是否劲松从容? 毛1 月27日予以极简单答复:“是云从容,不是劲松从容。”

毛的《七绝‧为李进同志题所摄庐山仙人洞照》是题赠给江青的诗,公开发表是支持江青问政,可笑江青也不知道该诗写的是什么鸟。

说实在话,毛这个答复很令人吃惊,云给风狂吹着乱飞,还怎么从容?正如屠夫操刀,鸡飞狗走,我们能如何想像鸡狗逃跑着仍然从容?再有,第二句是指云从容,那么第一句作者看劲松的什么呢?看劲松终于被暮色吞噬乎?看劲松终于不劲地崩塌乎?这首诗并无解答,诗作者之“看”,分明只是斗鸡眼式假看劲松而实看云从容?又还有,“仙人洞”是天生的还是贼人挖的,老鼠挖的,有什么区别? 为什么这首诗要写入这个“庐山仙人洞照”画面上绝对看不见的洞? 是不是这个“仙人洞”就是“乱云”的鸡笼狗窦,为此“乱云”才鸡飞狗走般“飞渡”仍可“从容”?

大概是感觉毛之解答不可理喻,时过十年,即1974年10月,人民日报编辑袁水拍在致江青(即李进)信中再次提问:该诗的“从容”是“松从容,还是云从容”?江青把袁水拍的提问转致毛,结果毛再次答复:“是云从容,我喜欢乱云。”(以上两问两答,在每一种《毛泽东诗词鉴赏指导大全》书中都可看到。)这可真是更惨情了:这首诗的“主角”竟是“乱云”?

笔者对这首诗原本是置之不理的,不料早两年去游了庐山,却又看到了这首诗铭刻在庐山的神仙洞外,因为是休闲旅游,于是也就尝试实地勘察了解一下这首诗应该如何解读,结果发现:“险峰”是一个景点,“仙人洞”又是一个景点,“劲松” 又是一个景点,这三个景点各相隔约五、六里左右的盘旋弯曲山路,任何人立足“险峰”,绝对看不见“仙人洞” 和“劲松”,立足“仙人洞”也绝对看不见“险峰”和“劲松”,而立足“劲松”景点,则也休想看到“仙人洞”和“险峰”,笔者查看过多部官方《毛泽东诗词鉴赏指导大全》,发现它们对这首诗的解读歧异很多,有的说“庐山仙人洞照”拍于“劲松” 景点,有的说拍于“仙人洞”景点,笔者略作计算,在“暮色苍茫”中由“仙人洞”走到“险峰” 景点,看到的只能是“黑古隆冬在险峰”,倘由更远的“劲松” 景点走到“险峰” 景点,更任谁也休想看到什么“无限风光”,恐怕阁下只能是“摸黑跌死在险峰”。颇为有趣的是,有些《毛泽东诗词鉴赏指导》书解说毛这首诗是把庐山的四个景点融会于一炉(但笔者感觉所写只是庐山的三个景点,至于“乱云飞渡仍从容”,不能算一景点,因为立足“仙人洞”、“险峰”、“劲松”这三个景点,都有看到“乱云飞渡仍从容”的可能性) 。而最最离奇的是,竟还有些鉴赏指导书,解说毛这首诗乃毛托物言志,至于毛所托之物是“劲松”、还是“乱云”,是“劲松” 还是 “险峰”,它们誓死不给出“鉴赏指导”,至于毛言了什么志,更属党国绝密,无可奉告。

天可怜见,“托物言志”这个词很漂亮,很壮观,拿来欺哄蠢猪一样的人拜倒在毛诗人脚下绰绰有余,但中国人并非个个都是蠢猪呵,人们大都有脑。请设想一下,说毛托“暮色”以表示毛之志是要搞黑全中国乃至搞黑全世界,可乎?说毛托“劲松” 以表示毛悲哀在1961年他退居二线时被人们以斗鸡眼来假看,可乎?又或者说毛托“乱云”以表示他毛泽东鸡飞狗走般逃脱“三面红旗”暴政之追责,仍然能从容,可乎?

以上设想,料算要遭左毛、 毛虫们斥骂思想太反动,好吧,我们改换革命肠肚来设想一下,即以“仙人洞照”看不到而诗中提到之“仙人洞”及“险峰”来设想,说毛想把当时的六亿中国人都超度成仙,可乎?细想,不行!事关毛认定六亿中国人每隔几年就要出几百万牛鬼蛇神,必要打倒消灭,毛怎可能赐福给他们?再又,毛如果是托“仙人洞”言志,只能言他毛某一心想遁入空门以后不管人民死活了?另外,倘要说毛是托 “险峰” 而言险地才可见到 “无限风光”,毛要引领几亿几千万革命党人历险而奔向共产天堂享受“无限风光”,可乎?细想,也不行!事关这首诗第一句己清楚明示:眼下正“暮色苍茫”,几亿几千万革命党人给引领至“险峰”,势必变成“黑古隆冬在险峰”,甚而至“摸黑跌死在险峰”,毛导师有这么恶毒吗?

唉,解说毛这首诗乃毛托物言志,分明是屙不出屎,则以嘴放屁充数。毛倘真是托物言志,那就是毛搞写诗行骗。我们且来看看真正的托物言志:

好了,废话少说,简括而言,毛皇帝的谄媚吹拍者千千万,硬是没有一个敢解析毛托了哪一件物,又言了毛什么志。这绝不是谄媚吹拍者太低能,事实是毛皇帝的诗笔太低劣,低劣至比小学四年级生还不如。他的四句诗简直就像四堆骸骨摆在哪里,谄媚吹拍者搞不清哪一堆是爷,哪一堆是嫲,哪一堆是爹,哪一堆是娘,他们因而不知该怎么哭丧拜颂,三牲香烛不知该如何摆放。

至于所谓的 “四个景点融会于一炉”,其荒谬不必多讲,事关如准许这样作诗,笔者可依照这种“融会于一炉”的写作方法,立马追风成诗一首:

题廿世纪某日 新闻报

好望角边看浪汹,两伊战火火红红。

天生一海在地中(指“地中海”),无限风光关岛东。

这首诗把欧亚非美四大洲都写了,景观够壮阔吧?你看不懂并非笔者东拉西扯,而是你未学会毛泽东的诗词创作法精髓。 为让阁下能急学紧跟上毛泽东的诗词创作法,笔者姑且再立马追风成诗一首:

题小村坵晚景照

暮色苍茫看㓥牛,鸡飞鸭走仍优悠。

天生一个蛇鼠窦,狂吠不休几只狗。

说实话,这一首诗简直继承、发展、超越了毛泽东诗词。所谓继承,是它四句诗次序同样可随意摆放;所谓发展,是它突破了旧体诗的格律规限,比毛更有造反精神;所谓超越,是它所写四句景,都在同一画面中可见,而且它有声有色、非常生动地写出小村庄的热闹晩景,而毛的仙人洞照诗,绝无声息,其苍茫暮色令全诗死气沉沉,更令“乱云”如鬼影幢幢,其诗所题画照,明明看不见“险峰”,亦即“绝无风光在险峰”,毛竟敢鬼扯神吹什么“无限风光在险峰”。

好了,姑且再揭发两点:

1、毛这首诗中的“暮色苍茫”,是从伍修权写的《七律 历史转折 一九三五年春》诗中蹈袭借用的:

铁壁合围难突破,暮色苍茫别红都。……

2、毛这首诗中的“无限风光”,是蹈袭借用自唐朝罗隐的《咏蜂诗》:

不论平地与山尖,无限风光尽被沾,釆得百花成蜜后,不知辛苦为谁甜。

别人的,前人的句语,能化用甚佳,蹈袭借用也未尚不可,但毛的每一首诗词大都有四、五句别人的或前人的诗语,且不注明出处,实在令人忍不住要骂他是诗坛的惯偷、老贼。

二、介绍几首优秀的写景诗

笔者很不想重审毛这首仙人洞照诗,只因一位同学再三要求,迫于无奈而挥笔草就,既写出,丢弃了不是,采用了则又有调制了一钵狗粮喂给读者吃之负咎感,为消减这一负咎感,兹从正面谈谈一些写景诗的技巧。

一首四句语短诗,可以句句都是写景句,比如唐 杜甫在成都浣花溪草堂描写周围明媚秀丽的春景诗 《绝句》:

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

这首诗有起承转三环节,没有明显的“合”环节,但它很有章法,四句诗似各写各的,互不统属,但它体现出由近而远的观望角,它用很少的互相对应的几组字眼互相牵扯住,共同造出了一个有声有色、广阔无垠、明媚亮丽的春景。诗中没有写“我”(诗作者),但读者可以感觉到“我”在陶醉欣赏,这等同“合”的环节放置在诗外的“我”中。

再来看一首唐代韦应物的山水诗名篇:《 滁州西涧》:

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

这首诗有起承转三环节,没有明显的“合”环节,但它有章法,它造出了一个幽雅风景:春草在山涧边萌生,黄莺在山涧上的树阴处啼鸣,春潮带雨,晚来急涨,野渡无人,小舟自横……该景有个中心视点(诗作者的眼晴)把四句诗拉扯住,四个景由近而远,又由远而近。诗中没有写“我”(诗作者),但读者可以感觉到在无人野渡中有个心境恬淡的“我”在愉悦流连,这等同“合”的环节放置在诗外的“我”中。。

再看一首叶剑英元帅题咏广东肇庆七星岩(因岩峰布列似北斗七星) 的七绝诗:

借得西湖水一圜,更移阳朔七堆山。

堤边添上丝丝柳,画幅长留天地间!

‧广东肇庆七星岩

这首诗格律森严,四句诗团结一致,有非常明确的起承转合。它妙在简明精准地写出了山水游览者都共有的、却又谁都写不出来的观感:即肇庆七星岩的水,似杭州西湖一圜,而七星岩山,则如桂林阳朔的七堆山。诗中没有写“我”(诗作者),但读者可以感觉到 “我”时出时入于画幅之中。

再看一首现代诗人陈迩冬的词吧:

《浣溪沙‧延市夜景》

周道齐平似砥磨,临街窑洞半依坡。辚辚车马画中过。

一塔剌天摇碧落,千山缩脚让延河,撄心胜景不须多。

看到这首词,笔者吃了一惊,不由不拍案叫绝。这首词好在“一塔剌天摇碧落,千山缩脚让延河”两句,必要有风吹云移,你才会感到塔在摇天,至于群山缩脚让延河流淌通过,这是必须一流大诗人才写得出的妙句。拿这首词和唐宋元明清任何时代的写景诗词摆放一处,它绝不会逊色。

陈迩冬是什么人,笔者不知,上网一查,才知道他是聂绀弩、罗孚的好友,他去世后郭隽杰在2006年出版了《陈迩冬诗词》,笔者建议旧体诗词爱好者应想法搜求之,你必会获益良多的。

不怕不识货,最怕货比货,拿这些诗来一比,毛的《七绝‧为李进同志题所摄庐山仙人洞照》真是臭不堪闻,它的四句诗简直像四个乞丐把各自乞回的四盅馊汤、臭饭、腐肉、烂菜摆放一处搞大聚餐。它可算是五千年中华诗苑中最臭的一堆垃圾,真难为毛粉毛奴们会吃得津津有味,赞叹不巳。

(未完待续)