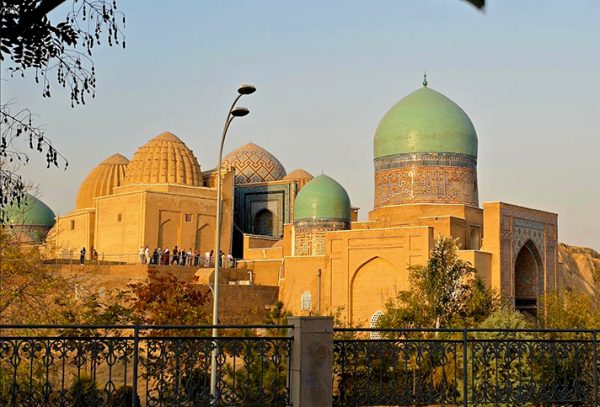

蔡咏梅在比比哈努清真寺门前。蔡咏梅提供

2025-12-23

2025年的十月金秋,终于去了我向往几年的中亚国家乌兹别克斯坦。

这次乌兹别克斯坦之行,去了三个城市,首都塔斯干外,还去了两个历史名城撒马尔罕和布哈拉。拿香港护照,只要飞机进飞机出,可免签证停留十天,但我摆了乌龙,日子算错,竟然停留了11天,出境时在海关受阻,因为马上要登机,我非常焦急,乌国海关人员反而做ok手势安慰我。

有位朋友问我,中亚五国中为何要选择乌兹别克斯坦去旅游?

因为乌兹别克斯坦是西亚五国文化历史最璀璨的国家,曾是长达500年的伊斯兰黄金时代一个重要文化中心,而且与我们中国的历史颇有渊源。这个现代国家就位于我们的历史教科书所说的中外东西交通千百年来最重要的陆道丝绸之路上,是汉朝张骞出使西域的其中几个古国,是再过七百多年唐代高僧玄装西天取经路过之途,也是唐代名将高仙芝灭其城俘其王押回长安宰杀了头颅的那个悲催的国家。

这里也曾是世界史大事件的一个舞台,是被成吉思汗铁骑踏平而灭国的花喇子模王国,也是继成吉思汗之后又一个世界级草原枭雄——帖木儿大帝的龙兴之地和帝国中心。帖木儿这位铁血强人在十四世纪末和十五世纪初曾称霸半个亚洲(中亚、西亚和南亚),东征西讨,打遍天下无敌手,从未尝过败绩,甚至击败强大的奥斯曼帝国,为受奥斯曼帝国威胁面临覆灭之祸的东罗马帝国解了围,让东罗马得以苟延残喘多活了五十年,因此在欧洲的基督教世界,这位令人闻风丧胆的亚洲草原战神却颇受好评。

成吉思汗征服花喇子模,毁掉了中亚的文化,让中亚几乎成为文化废墟,一百多年后帖木儿崛起称霸,建立帖木儿帝国,定都撒马尔罕,开始大建宫室,大兴文教,弘扬伊斯兰文化,让中亚文化再次繁荣,史称“帖木儿文艺复兴”。至今乌兹别克斯坦仍是中亚历史文化的心脏。

在我青少年时代,虽知有西域,虽知张骞出使和玄装取经的故事,但塔什干、撒马尔罕这些地名对我来说还是非常陌生。直到在上世纪八十年代在香港读到柏杨的文章《塔什干屠城》,才知道当时苏联的中亚加盟共和国乌兹别克斯坦就位于中国历史叙述的西域之地,才知道丝绸之路并非尽是东西贸易和文化的友好交流,也有血腥杀戮暴行,有的暴行就是我们引以为傲的祖先犯下的。后来为《开放》杂志写过一篇有关新疆历史的文章,查资料才知西域古国大宛就是乌兹别克斯坦一个地区,乌国首都塔什干就是唐玄装西域取经途中曾亲临其境的石国。

乌兹别克斯坦虽然在亚洲几大文明(波斯文明、印度文明、阿拉伯文明和华夏文明)交汇的要冲,但因位居天高地远的亚洲大陆腹地的最深处,还是全球唯二的两重内陆国(被内陆国包围的内陆国)其一,又被苏联铁幕封锁70年,苏联解体后,还要待2000年后,这个封闭的国家才缓慢地打开国门,于2018年才全面对外开放,与外部世界恢复连结。长达一个世纪的神秘封闭为这个有悠久历史文化传统的土地又增添了一份引人的魅力。

让我起心动念要到乌兹别克斯坦一游的直接原因是源于2019年秋的土耳其之行。那年在伊斯坦布尔乘坐电车遇到两位中亚男子,他们用俄语问我“(китайский)中国人吗?”我中学学过俄文,还记得几个单词,回答我是,然后反问你们是来自莫斯科的俄罗斯人吗,两男子摇头,说来自塔什干,原来他们是乌兹别克人。这一刹那间的对话立刻唤醒我记忆中柏杨那篇文章《塔什干屠城》,然后西域古国、花喇子模、塔什干、撒马尔罕这些地名一一浮上大脑,随之萌生要前往一游的炙热愿望。

六年之后终于成行。

为2024年9月刚去过北非的埃及,现在到了又一个干旱的国家(乌兹别克是半干旱),同样是伊斯兰文化传统,同样是威权统治,在《经济学人》的自由指数排位,乌兹别克斯坦还低于埃及,与中国并列,领教过埃及的脏乱差,首都开罗垃圾遍地,马路没有红绿灯和斑马线,行人随便穿行,以及景区的各种哄骗诈,原以为乌兹别克斯坦这个亚洲深处的内陆国家应该不会比埃及好到哪里去,甚至会更糟,结果是让我大大惊艳。

在首都塔什干,街道宽阔,广场多且大,干道车流不断,道旁高楼林立,绿树成荫,整洁干净。即或在旧城区,虽然房子老旧,很多是泥垒的,但也依然整洁,一点也不脏乱。最令我意外的是经过一个垃圾收集站,看到垃圾都做了分类处理,而且整齐摆放。这一切完全不是我们想像中一个全民信伊斯兰教的落后国家的样子。若说乌兹别克斯坦像什么,至少在塔什干,我觉得更像是一个苏联时代的城市。

酒店在地铁普希金站附近,因此我几乎每天都乘坐地铁出行。塔什干地铁是苏联时代建照的,承继的是苏联地铁的华丽宫殿风格,大堂材质不是大理石就是花岗岩,吊灯、壁画、马赛克,华美兼具艺术感,是游塔什干例必打卡的景点。因为塔什干地铁在冷战时代兼具防空防核攻击的功能,原是禁止拍照的,直到近年当局意识到其旅游宣传效应,才开禁任游客拍摄打卡。

乌兹别克人素质也很高,我接触的都非常温和、好客有礼守秩序,从未在公共场所看到有人大声喧哗吵闹,对游客非常友好,不论来自何方,都以礼相待。因为乌兹别克人与中国新疆维吾尔人血缘和文化最近,两族可直接交谈,不需翻译,我还以为因新疆的民族冲突问题,乌兹别克人会对我这个中国人多少抱有敌意,但结果没有遇到任何不友好,连怠慢都没有,一路行来遭遇的都是善意和热情,比如我在一条车流不息的干道边斑马线旁,迟疑着不敢过街,一群中学生模样的男孩看见,特地过来齐齐陪我走到对面,我过街后,他们又回到街对面。有次我打错车,一位女士和她先生及女儿一直陪着我问路,帮我拦车,然后交代的士司机一定要送我到正确的地方。在火车博物馆,一群小女孩听说我是中国人,还用刚学会的几个中文单词,加上英文和翻译机,与我聊得不亦乐乎。

撒马尔罕和布哈拉这两座历史悠久的古城,虽然经历前期的苏联化和如今急速西化的进程,但传统却保存得很好,到处可见传统建筑,老百姓也多著传统民族服饰,让我感受到最浓厚的原汁原貌的中亚风情。

我到达撒马尔罕的那一刻就受到了震撼。酒店在著名的比比哈努清真寺和雷吉斯坦广场之间一条禁止车辆通行的景观大道上。从火车站乘坐的士到达的那天清晨,因为车辆不能进入景区,计程车司机不得不将车停在比比哈努清真寺的围墙外,叫我自己拖着行李进去。

我下车后,面前是一道半人高的泥土高台,一位路人帮我将行李拉上去,我抬头一望,即见一座掩住了半个天际的圆穹建筑在艳阳下闪著耀眼的翡翠色绿光,我惊呆了。转身一看,绿色圆穹旁是一座高耸入云的宣礼塔,伸手就可触及。再过去是一座巨大的矩形建筑,下面有一道拱门。这就是比比哈尼清真寺其中一道伊万(Iwan),即西亚和中亚常见的波斯风格拱门建筑。

比比哈努清真寺是撒马尔罕最古老的建筑,为帖木儿大帝以王后比比哈努名义建的清真寺,当时为世界最大的清真寺之一,后来印度泰姬陵莫卧儿帝国皇帝沙贾汗(莫卧儿帝国是帖木儿的后人所建立)仿照此清真寺风格为爱妻所建。所以比比哈努清真寺又称为乌兹别克的泰姬陵。想不到,酒店和我每日就餐的餐厅就在这赫赫有名的历史建筑旁边,在此住宿的四天三夜,每天清晨黄昏都可看到那座巨大的绿色穹顶。

林荫大道的另一端就是乌兹别克斯坦,甚至可以说是整个中亚的文化明珠——全球闻名的雷吉斯坦广场。

这个广场是由三所雄伟壮观的经学院(兼具世俗学校功能的伊斯兰神学院)宏伟建筑组成。最古老的是帖木儿的孙子乌鲁伯格建于15世纪初的乌鲁伯格经学院,风格与比比哈努清真寺相同,但同时兼具清真寺、学院、商道驿站和市集的功用。另外两座经学院建于两百年之后。三座巨大的经学院呈冂字型,中间形成一个巨大的广场。这里曾是帖木儿帝国的心脏和文化中心,现整个广场和三个经学院都用铁栏围着,外围是一个绿意盎然的广大公园。因为近在咫尺,我去过三次,两次买票入内。一次是夜晚,去看灯光秀表演。广场内外日夜都聚集著大量游客,很多本国人,也有许多中亚人,比如邻国哈萨克斯坦的旅客。他们来这里不仅是旅游,也是参拜他们的精神家园。

与雷吉斯坦广场隔着一道山谷,耸立在山坡上的沙赫静达陵墓群,已有千年历史,在此下葬的是中亚历朝历代的君王和贵族,主要是十三座陵墓,我戏称为撒马尔罕的十三陵。从陵墓群入口的山脚,吃力地攀登上陡峭的石阶,沿着一道狭窄的石道,两旁是一座又一座外观巍峨壮观的蓝绿色马赛克陵墓,有的简朴,有的华丽。入内所见,一般是简单棺木,因穆斯林反对厚葬,即或是君王贵族也如此。有的陵墓阶梯太高,我无法进去,只好过门而不入了。撞见一位年轻漂亮的欧罗巴人女子,正在拍视频,用翻译器和我聊了一阵后才知她是从俄国来的,是一位网红。

另一个古城布哈拉,保存完好的伊斯兰历史建筑多达200座。在古城漫步,走几步就能见一座,但我在此只停留两天,而且体力有限,只参观了有代表性的原布哈拉酋长国的雅克城堡及夏宫、波伊卡扬伊斯兰建筑群和上了《孤独星球》封面的四塔清真寺。雅克城堡是布哈拉酋长的城堡式宫殿,现保存相当完好。1920年被伏龙芝率领的苏联红军攻陷,布哈拉酋长国成为最后沦陷于苏联之手的中亚国家。著名的波伊卡扬伊斯兰建筑群是好几座宏伟建筑,包括卡扬清真寺、米尔阿拉伯经学院等建筑的合称,其中最令人深刻的是让成吉思汗都感到震撼无比的卡扬清真寺前的宣礼塔。这座宣礼塔特别宏伟高大,建于12世纪。

布哈拉和撒马尔罕这两座古城自古以来是波斯、印度、东亚和中亚著多文明的贸易商道要冲,遍布历史古迹,很多古迹可回溯到两千多年的上古时代,可惜十三世纪初成吉思汗的蒙古大军征伐花喇子模帝国国时将宫殿、城堡、清真寺、经学院、商队客栈、市集、民居悉数摧毁,用战马踏平。首先攻陷的城市就是布哈拉城,然后是花喇子模的首都撒马尔罕。在整个布哈拉城被夷为平地之时,成吉思汗被卡扬清真寺宣礼塔的伟大壮观所慑服,因而下令保存。

乌兹别克还有一个值得去的重要历史古城席瓦,因签证和个人的体力有限,只有遗憾了。

在19世纪沙俄和后来苏联统治之前,中亚还没有乌兹别克、吉尔吉斯、土库曼、塔吉克、哈萨克这些叫斯坦的国家,前四个斯坦国所在地分属蒙古帝国察合台汗国分裂后形成的浩罕汗国、席瓦汗国和布哈拉汗国(后叫布哈拉酋长国)。哈萨克斯坦则主要源自蒙古帝国的金帐汗国。沙俄吞并浩罕汗国与哈萨克后成立突厥斯坦总督区,首府即是塔什干。后来红色苏联再兼并布哈拉和席瓦,统治了整个中亚,最后再拆散这些地区,按照苏联当局认为的民族属性,重组合并为五个叫斯坦的苏维埃社会主义共和国。斯坦,波斯语,地方之谓也;乌兹别克斯坦,乌兹别克人的国家也,苏联时代叫乌兹别克苏维埃社会主义共和国。现今的乌兹别克斯坦是苏联解体后才产生的民族国家。(此行让我认识到波斯文明对西亚、中亚和南亚的影响非常深远,远高于中国的华夏文明,但题目太大,不宜在此多说。)

乌兹别克斯坦这个新的民族国家再造其民族国家话语之时,将再造中亚文化的帖木儿定位为开国国父、民族英雄,全国到处都是帖木儿的造像。我在塔什干,特地去过作为这个城市最重要景点的帖木儿广场,也未能免俗地在帖木儿骑马塑像前摄影留念。帖木儿手挽缰绳骑马奔驰的雄姿还印在乌兹别克斯坦的纸币上。

帖木儿去世后下葬在撒马尔罕,留下一段传奇故事。

中亚一直有民间传说称,帖木儿大帝的灵柩不能开棺亵渎,否则就会引发巨大灾难。但无神论的苏联不信邪,1941年苏联考古学家将帖木儿的棺木运到莫斯科,打开了棺木,取出骨骼研究。不料两周后,希特勒军队就大举入侵苏联,吓得苏联当局立刻将帖木儿棺木还原后运回撒马尔罕,用伊斯兰的仪式重新下葬。不过开棺检查证实棺木中的落葬者身体特征与历史记载相符合,确实是帖木儿本人真身。

在撒马尔罕的一个黄昏,我从雷吉斯坦广场出发,沿着一条大道走了近一个小时去参观了帖木儿陵,但这具神奇的石棺在地下,要走下一道狭窄的楼梯,我因体力和脚力不济就放弃了。

乌兹别克人对帖木儿有多崇拜,我亲自领教过。离开撒马尔罕之前那一晚,我在酒店附近一个音乐教室与一位小哥聊天,他一再嘱咐我要去看看当地一座帖木儿纪念塑像,我不太感兴趣,敷衍说第二天一早要坐火车离开,没时间了。这位小哥继续劝说道,纪念塑像就在前往火车站的途中,可停车瞻仰,并特别把他的电话抄写给我,说万一找不到,可叫司机打给他询问。第二天,在车上远远看见,一位坐在王椅上的威严君主,因无法停车,车子一闪而过。那位乌兹别克小哥若知道,应该很失望。

乌兹别克人,是突厥化的一个民族,血缘先祖是属于欧罗巴人种的粟特人(波斯民族的一个分支),而帖木儿则是突厥化的蒙古人,将帖木儿这位铁血猛人认作自己的民族英雄,虽然多少有些勉强,但也说明民族的漫长形成,有血缘因素,但更多是文化上的认同。以我个人的价值观,是很难认同帖木儿这样的战争强人,但我想,作为一个新生国家,在需要重塑自己的国家民族认同,凝聚民族情感时候,这位开疆拓土,展示了文治武功,具有传奇神话色彩的历史人物,正好具有这样的感召功能。在成吉思汗之后,红色苏联的统治再造成中亚的文化断层,如何延续中亚的历史,重塑国家和民族的文化,是中亚国家面临的新时代挑战。帖木儿这位铁血强人成为乌兹别克的民族象征看似矛盾,但也有一种合理性。

来源:欧洲之声