——与朱高正商榷

六月十九日美国《世界日报》和六月廿八日台湾《联合报》发表了我和朱高正的对谈。听说引起了不少读者的兴趣。许多读者希望我能对有关问题作进一步的发挥。照道理,最好的办法是我和朱高正再对谈一两次,以求把各自的观点说得更透彻些。可惜朱高正已然离美,短期内恐无缘相晤。这里,我只好单方面谈一谈。倘若朱高正读到此文后有兴趣再笔谈一番,那当然就更好了。

1.通过上次对谈,我感到朱高正似乎缺乏对民主的坚强信念。他把搞民主看作是不择手段地争夺权力,这就抹杀了民主与专制的区别。男人女人都是人,你要给“人”下一个定义,当然要抽掉男女之间的差别而找出其中共同的东西,但你若因此而推论说男人女人都一样,都没有差别,那显然就错了。民主政治与专制政治都是政治,你可以把政治定义为争夺权力,但你不能因此说民主与专制都一样。

民主社会,不但需要一套硬件即宪法和相关的制度,而且还需要软件,即人民对民主的坚强共识。有些发展中国家,在宪法和制度上照抄英美,但政变层出不穷,社会既不稳定又不自由。原因就在于那里的人们对民主缺乏明确的信念。需知,民主这套东西,信则灵,不信则不灵。

儒家认为,若要政治清明,政治家必须都具有良好的政治品质,这当然不现实,因此靠不住;然而倘若我们以为,只要有了好的制度,政治家个人的政治品质则毫不重要,那同样是错误的。人类由于有弱点,所以,民主成为必要;人类由于有优点,所以,民主成为可能。政治家个个是圣贤,则民主制度没必要设立;政治家个个是魔鬼,则民主制度不可能施行。

2.无疑问,在民主化方面,台湾领先于大陆。原因何在?可以有两种解释:其一是认为大陆人民不如台湾人民聪明勇敢,其二是认为大陆的执政当局和政治体制远比台湾的更为专制。哪一种解释更能抓住重点,应是不言而喻。时至今日,连中共领导人也承认十年“文革”是民族灾难,并开始承认在“文革”之前大陆人民即在受苦,而朱高正却依然认为台湾的专制一向比大陆更甚,这不能不算作一个常识性的错误。

朱高正说,邓小平自复出后,“从来没有叫人失望过”。这话恐怕连拒绝新闻自由原则的胡耀邦也不会同意。邓小平不如蒋经国,这是公论。当然,邓氏还健在,倘若他在有生之年在推行自由化民主化方面迈出决定性的步子,哪怕是任何从理论上接受分权制衡、多党竞争、舆论独立等概念,我们也将十分欢迎。可惜,迄今为止尚无此迹象。

肯定台湾进入民主

至于说我对台湾的评价。我不过是肯定了台湾已步入民主(尽管还不完整)二月定了执政党在这方面也有贡献(反对派的贡献自不待言),主张在目前的形势下,从反对派方面讲,应搞坚持用和平理性的方式扩大民主(从当局方面讲则应加速改革步伐)。若说这些看法属于保守反动,那无疑是很费解的。

说到保守,人们是否注意到,大陆搞经济的学生学者,对这些年英美的保守主义革命大都怀有相当的兴趣。“彻底砸烂旧世界”的共产革命从反面教会了我们,人类为了发展,是需要注意保存某些价值的。

3.人类历史几千年,民主存在的时间并不长;世界国家近两百个,实行民主的地方并不多。民主既非自然而然,因此也需要小心保护。

民主政体是唯一的一种政体,它允许人们批判自己、反对自己。这种批判和反对可能是在巩固和扩大民主,也可能是在削弱和毁灭民主。朱高正对民主的理解完全正确,他和激进的马克思主义者根本不同。但是,他所说的都是完整的民主,而现实生活中有许多地方眼下还只有不完整的民主。一定要区分不完整的民主和不完整的专制(这就是目前台湾与大陆的本质差别)。在不完整的民主社会里,我们既需要保护又需要改革。这就要求我们在争取扩大民主的斗争中,不要采取非民主的手段。这是反对派可能落入的一个陷阱,因此必须小心提防它。

为什么这样说呢?因为在一个不完整的民主的社会里,还存在着若干专制的遗物(某些政治结构和某些统治者的心态和作法),也就是有着一些的确应该加以反对的对象;另一方面,这种社会又给反对派传播对抗意识、聚集有组织的力量提供了相当的活动空间。于是,反对派便有可能由于对和平改革的进展缓慢而感到焦急不耐,从而转而诉诸于越来越激烈的手段。这样,朝野间对立日益深化,双方都可能情不自禁地采取暴力边缘政策;而暴力边缘政策是不能持久的,如果它不能及时地拉回到和平状态,便会发展到暴力状态。从纯理论的角度,我并不否认以暴力之后社会也可能更为民主,但显然,抛开其过程本身的破坏性不谈,这种可能性总是很小的。

相比之下,一个相对完整的民主社会要更安全些,因为它没有一个明显的反对目标;甚至一个专制社会也可能要更安全些,因为它没有一个成形的反对力量。无怪乎人们都说改革需要最高度的政治智慧和政治技巧。因为从和平改革到暴力革命,其间并不存在着一道不可逾越的鸿沟。

4.例如,朱高正一方面声称台湾的民主改革完全是让反对派给逼出来的,这应意味着当局已经完全没有力量阻止它本意想要阻止的东西,另一方面,朱高正又高度肯定蒋经国对反对党的宽容,这又意味着执政者没有阻止他本来有力量去阻止的东西。十分简单,宽容必是意味着主体在一定程度上的自觉自愿而非一味的被逼被迫。因此朱高正的这两种说法正好是自相矛盾的。

暴力手段不必要

再如,朱高正一方面宣称国民党当局没有实行民主,否认国民党允许人民批评反对自己,另一方面,他又说反对党干得很漂亮,决不比英美等国的反对党逊色,并表示在台湾,反对党与执政党已有一定程度的互动,“早有游戏规则”。这显然又是自相矛盾。因为,反对党的公开存在,反对党与执政党依据共同的游戏规则而互相作用,这正是民主社会的一个基本标志。执政党容忍反对党出现,无疑应视为执政党在搞民主(尽管可能不是全心全意)。要么我们说,执政的国民党没有搞民主,这意味着在野的民进党、工党等等只不过是花瓶、是摆设,要么我们说他们是货真价实的反对党,那意味着执政党确实在搞民主。二者必居其一,也只居其一。

身在专制社会之中而不自知其为专制,这令人堪忧。身在民主社会之中而不承认其为民主,同样令人堪忧。

5.无疑,台湾现今政治结构中含有若干不合理甚至不民主的因素。但若因此而认定整个台湾政治就是不民主的,那仍属不当。我相信,通过已有的民主手段,这个问题并不是不可能较好地解决。

众所周知,在一六八年英国开始宪政以后的很长一段时期中,非民选的上院都拥有很大的权力。我们更知道,在西方国家,普选制的实行只是晚近的事,在过去很长一段时期中,相当数量的一批民众没有参政的权利。在上述情况下,都存在着反对派纵然得到许多选民或民众的支持却依然无法掌权(甚至无法进入议会)的局面。因此,一直有不少激进的反对派别认定,唯有用暴力的方式才能改变这种局面。但是,历史演变的事实证明暴力手段是不必要的。只要存在着经由自由讨论而形成的公众舆论,“上层”就可能会接受“下层”的正当要求和承认“下层”的应有权益。麦迪逊的名言:一切政府都依赖于意见,这话包含有比一般人想象更多的真理。只要存在着自由的竞选,那么,在同类机构中,民选的一方就会逐渐获得比非民选的一方更多的实际权力。当今台湾政治结构中不合理的成分并不比当初的英美等国的为多,因而它们完全是可能和平解决的。

6.不错,这离不开反对派施加压力。可是我们要明白,“压力”究竟是指什么。如果把压力理解为用强力逼迫,那么,最立竿见影的压力手段当然就是用枪对准别人的脑袋。但民主社会恰恰是禁止这样使用暴力的。在民主社会中,反对派施加压力的办法是争取自己的主张得到尽可能多的人们的赞同。在街头搞游行示威,其目的在于引起一般公众的关注,从而促成有利于自己主张的公众舆论。假如我们有意使街头运动沾染上某种程度的暴力或准暴力色彩,那恰恰是对这种斗争方式的严重损害。假如我们把施加压力看作是用不择手段的强力逼迫,那正好是帮助了那些拥有更多强力工具的一方,这层道理应是十分明显的。

7.“你讲理,对方不讲理,你讲理有什么用?”朱高正振振有词地反问。

不然。因为我讲理,不仅仅是面向对手,更重要的,是面向广大民众。讲道理是为了争取人心,争取民众的支持。这样,我就获得了力量,从而促使对手也讲理服理。真正满不讲理的统治者总是要箝制自由讨论的,否则他就不可能满不讲理。当朱高正抱怨“讲理无用”时,我真是羡慕他的处境,因为大陆民众的痛苦恰好在于我们还没有在大陆内部获得讲理的权利。

说“讲理无用”,试问,那什么才有用呢?难道说不讲理反而更有用吗?如果我们不相信讲理可以解决问题,那么我们又该用什么方法来解决问题呢?相信民主是和相信理性联系在一起的。我当然知道,人并不纯粹是理性的动物,讲道理有时好像是徒费唇舌。但问题的关键在于:除了诉诸于说理,我们别无更好的手段。丘吉尔说:民主制度很差劲,但别的制度更差劲。怀疑讲理的效用就是怀疑民主的效用,它暗含着对暴力的追求并从逻辑上必然导向暴力。

创造良好讲理环境

很可能,朱高正的“讲理无用”论只是一种用语上的混乱。他真正抱怨的乃是他们缺乏应有的较充分的讲理工具(更有效的传播媒体),以及在台湾现行状态下,民意不能充分有效地影响决策。因此,合乎逻辑的解决办法应当是进一步创造更良好的讲理环境(为此,你就需要讲更多的理,让人家赞同你),可是朱高正却反过来抱怨讲理无用,热中于用非理性手段解决问题,这不是适得其反么?一旦反对派和当权派都决定在非理性的道路上一争短长,民主还能保存吗?它将给目前仍处于少数地位的反对派造成自杀性的后果,不是显而易见的吗?即使反对派侥幸获胜而夺了权,那也不会是民主的胜利而是失败。

8.有人读了<对谈>后说,在争取民主的过程中,我的立场固然无可非议,朱高正的作法也有它的功用。在使一个僵硬体制的解冻的最初几步中,较激烈的手段更有其必要。

这种见解似乎颇流行,但不幸是错误的。一个最明显的事实是,在促使僵硬体制松动的最初几步,是靠的温和理性的手段,激烈手段的出现,几乎都是发生在旧体制已经松动之后(暴力革命与政变除外)。

道理很简单,一个僵硬的社会,如果它连较理性的反对方式都不能容忍。怎么反而会先容忍那些更激烈的反对方式?

最初,反对派力量很弱小,它力图使自己的观点被尽可能多的人(包括统治者中较开明者)理解和同情,从而使自己得到保护,以防止统治者中更专制的一派有借口动用暴力。因此它的观点常常是趋于理性的、温和的。随着整个社会民主共识的发展,较激烈的作法才有可能被人们包容或采纳。

也许,有人会举鲁迅举过的一个例子,在一间密封的屋子里,如果你说要开一扇窗户,许多人会反对;但是如果你大声叫嚷要掀掉屋顶,他们就会同意你开窗户了。

其实,上述例子不足为据。不少人是把“保守”和“专制”这两个概念混为一谈了。保守者未必都专制,专制者未必都保守。对那些保守而不专制的人,“攻乎异端”或许可以“得乎其中”。然而,一旦你面临的是真正的专制统治者,有意走极端就不是什么好办法了。

严格讲来,朱高正并非完全不明此理。他对我说“也许站在大陆,现阶段你是对的”,可是问题在于,假如一个社会已经比较和平比较理性地度过了专制转入民主的难关,那么,我们是不是就要放弃原先的和平理性的态度,转而采取更激烈的姿态呢?

防止逾越应有界限

我们知道,当社会还很不民主时,任何批判政府的声音,不论是多么温和理性,倘若它能够得以公诸于世,很容易激起强烈的反应;最初的几次游行示威,不论参加者多么少、多么遵守秩序,也会引起社会的关注。但是,等到民主已经开始站稳脚跟,对当局的批评已经司空见惯,对政府的游行已经屡见不鲜时,一种意见、一个拆求,要博得社会的重视就越来越难了。这就驱使一些人倾向于采取更激烈的方式,以凸现自己的主张或要求。如果这些激烈的表现方式限制在一个基本的秩序之内,那么它们就既是准许的,又可能是有益的。不过,我们应小心防止这些行为逾越了它应有的界限,不要因此而鼓励那些情绪化的因素。在这种情势下,我们尤其要力倡那种更审慎、更理性的作风。如果我们轻视这种平实可靠的作风,不去努力保证它在社会政治中的主导地位,民主的发展将会是畸形的。有读者认为,我和朱高正在观点上的异同,就是大陆民主运动人士和台湾民主人士的异同,这未必妥当。因为我们彼此都并非各方面民运人士的全权代表。我们之间的异同仅仅是我们个人之间的异同。可以肯定的是,有些大陆民运人士类似于朱高正,正如有些台湾民莲人士类似于我。如果他的观点优于我,并不等于说台湾的民运优于大陆的民运。反定亦然。

还要一点道德勇气

我还敢肯定一点的是,朱高正关于搞民主政治就是不择手段攫取权力的观点,决不可能是所有台湾的反对人士的观点。我相信,最早投身反对阵营的人都不是不择手段抓权的人。因为在那时,作一名反对派,离权力很远而离监牢却很近。在这里,倘若没有一点朱南正所不以为然的道德勇气,恐怕是办不到的。待到投入反对阵营已成为不择手段者所选择的手段时,那已经是专制将近尾声、民主初露曙光的时候了。假如台湾曾经是专制的,则反对派人士必有许多是理想主义的。倘如此,我猜想他们会较多地赞成我而较少地赞成朱高正。

10.“知识分子”是一个多义词。但不论是在何种意义上,我都不同意将知识分子称为臭老九。大陆人近来很爱说知识分子如何如何,其主旨或者是为了改变一般脑力工作者的不公正处境,或者是为了唤醒人们的独立人格和批判意识。当然其中或许有些人有点洋洋自得。那固是不足道。

学者教授们免不了有自身的弱点。但从以往的经验来看,搞政治的人贬损知识分子,常常是一种廉价的向学历较少的民众讨好的办法,并往往含有反智性反理性的成分。但愿朱高正口中的“臭老九”,更多的是调侃,正如他对谈中脱口而出的一些不雅之言其实并不带有对我的恶意一样。

坚持和平反对策略

11.“何以至此呢?有谁证明过,一搞政治,一结合实际问题考虑,人就必然会降低他的气质而不能提升他的气质呢?假如我们一方面希望政治清明理性,另一方面却又认定要搞政治就必须多来点暴戾之气;假如我们都不喜欢执政者专横跋扈,然而同时又总是习惯于认为只有那些一霸道的人才像是政治家,我们岂不是存心和自己过不去吗?毕竟,富于道德勇气的人未必都富于霸气,而那些富于霸气的人则未必都富于道德勇气。这一点我们不应忘记。

12.我的回答是清楚的。我认为,一个社会只要提供了和平反对的机会,我们就要坚持和平反对的策略。对此一原则策略,有些人是不以为然的。他们大概认为,即使有着相当的和平反对手段,只要他们认为和平改革的速度未如人意,他们就可能策划革命和尝试采用非和平手段。这种观点无疑是危险的,因为它破坏了一个民主社会所必须的对民主改革手段的信任。它鼓励人们假借民主改革准备暴力革命,这就从另一方面鼓励当局中某些人以防止暴力革命之名压制民主。倘若我们听任这两种极端见解占据上风,民主改革将无存身之地,而整个社会到头来不是陷于专制便是陷于暴力革命。

减少人民痛苦牺牲

13.我在<对谈>和此文中所说的一切,是我对民主改革的基本见解。不论是对台湾还是对大陆,我都秉持同样的原则。我厌恶双重标准。我认为,一个具有民主信念的政治家必须恪守一种一贯的立场。具体策略可以因时因地而异,但策略所依据的基本原则必须始终如一。我把这种原则归结为如下两句话:

我愿意拥护一个可以反对的政权,我坚决反对那种只准拥护的政权。

我不能赞同以下的态度:1.对只准拥护的政权曲意拥护,和2.对可以反对的政权不择手段的反对。1.的态度帮助维持了一个极权专制政权的继续存在,2.的态度则使得一个稳定有效的民主政府成为不可能。

假如明天,大陆也发展到人民可以和平反对的地步,我们将如何行为呢?我们是不是要不断地制造“高度对抗”,甚而扬言暴力革命呢?从表面上看,我们似乎有着充分的理由这么做,因为那时的大陆的政治结构肯定还会保留着许许多多不合理,不民主的成分(比目前台湾要多出一百倍),采用和平反对的手段完善民主改革,肯定也不会一帆风顺,一蹴而就。但我坚决主张要坚持和平反对的手段,坚持用民主的方法争取民主。我承认,坚持这种立场,在达到某些具体目标方面有可能会稍慢一些。但是唯有坚持这种立场,我们才能创造出一种良好的政治文化,才能创造出一种长治久安的民主政治,才能提升包括我们自己在内的整个民族的政治品质,同时,也才能最大限度地减少人民的痛苦与牺牲。鉴于中共高层中最专制残忍的一翼已经一蹶不振,大陆和平民主改革的前景并不是没有希望的。但是,由于中共领导至今依然拒绝公民自由宪政民主这些观念,另一种前景还不能排除。

《联合报》一九八八年七月二十七——二十八日

出处:北京之春

日期:2003年9月21日

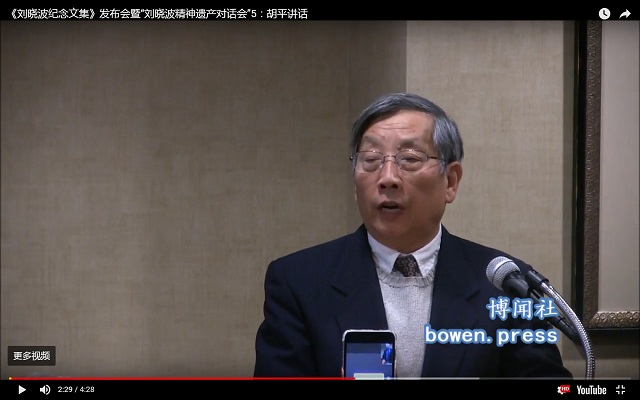

《胡平文库》时政·观察