编者按:

5.12汶川地震灾区从来没有远离人们的视野——逝者坟冢前,树苗几经枯荣,震后新生的婴儿已长成学童,灾后重建的校舍和城镇拔地而起……但与肉眼能够感知的变化相比,对社会变迁和制度层面的变革的考量与讨论,也许更具历史价值与现实意义。

2008年,彼时的中国在迎接北京奥运,世界在期待一个更加文明开放、能与国际社会更好对话合作的中国。志愿者、记者、救援人员、公民社会的组织机构、国际援助者和海外媒体,乃至全球华语地区都曾全力以赴关注这片被灾难侵袭的土地。自地震灾难降临那一刻起,众多遥远的“局外人”的人生,亦已改变。在他们的凝视和惦念中,十年已逝,他们在哪里?他们经历了什么?他们曾倾力关注的问题,在今日之中国,是否还有意义? 媒体人和社会活动人士试图寻找的众多真相可有答案?捐款和国际社会的援助可曾落到实处? 一经唤醒便立刻达到最高点的中国公民社会建设,在“新时代”威权政治下,遭遇遏制、落至冰点亦或仍缓步前行?无数人当年的激情付出和十年持续不断的努力,是否换来了今天更好的社会运转机制?

汶川地震十年, BBC中文希望以更广阔的视角,更冷静的心态,退一步,写一组关于这些“局外人”的故事,回顾反思十年间的中国社会的变与不变。我们相信,在修复社会与人文精神建构的长路上,质疑、问责和反思才能激发出最好的进步力量,才是最具有普世精神的人类文明价值。

CHAN KIN MAN

CHAN KIN MAN2008年5月底,时任香港中文大学“公民社会研究中心”主任陈健民,与一群香港志愿者同赴汶川地震重灾区,来到一个学校倒塌、儿童死伤严重的乡镇。

幸存下来却痛失年幼子女的家长们,深陷绝望之中,瑟缩在临时帐篷之内。满手物资的志愿者们一时不知如何帮助他们。

面对如此深重的苦难,这群具宗教背景的志愿者决定唱圣诗 ── 但唱宗教歌似乎是禁区,于是他们不唱原词,用“平安”两字唱完全首。圣诗中的温柔与关怀打动了灾民,一个个陆续走出帐篷。

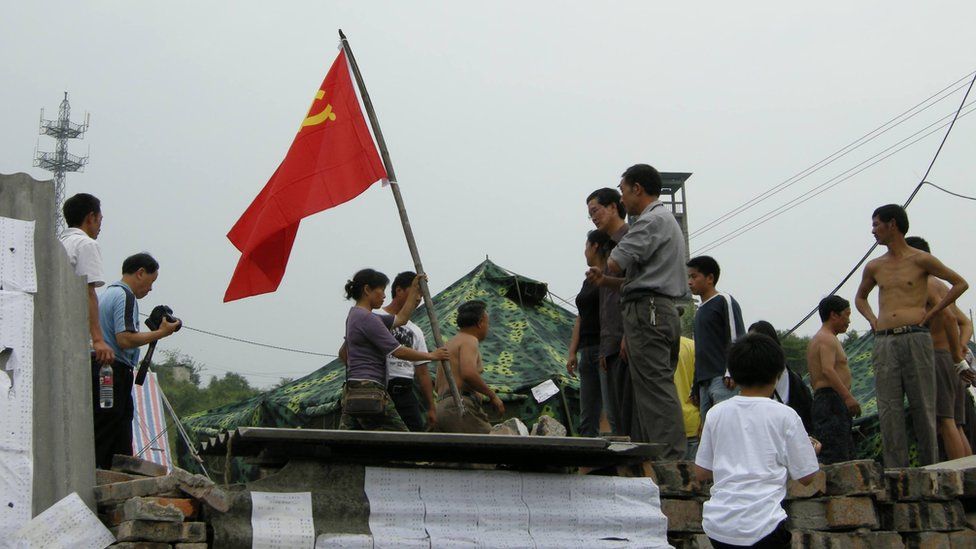

凝重悲怆的氛围有所消解。就在此时,现场的当地党委人士立即取过党旗,插在显眼处。

“如果出问题,他们随时会把我们赶走,”陈健民说:“但一做出点效果,他们就出来‘插旗’claim credit(领功)。”

这一幕,是当时中国民间组织与政府之间关系的写照。

CHAN KIN MAN

CHAN KIN MAN CHAN KIN MAN

CHAN KIN MAN据学者统计,当年有数以百计NGO、约100万名志愿者涌入四川。2008年也因此被称作中国的“公民社会元年”。

汶川地震打开了一个前所未见的缺口,令一直“潜伏”的民间动能得以串连、汇聚,走入主流社会视线;然而到了今时今日,中国却已鲜有人再提起“公民社会”这个敏感词。

这股因地震而喷发的民间动能,十年之间经历了怎样的曲折变化?

付出换来空间

地震后两周,社会学者陈健民获北京师范大学邀请参与专家团,进入地震灾区视察;所到之处满目疮痍,路况惊险,只有政府车辆才获放行。

但陈健民惊讶地发现,一些草根非政府组织(NGO)已先期进入,在当地展开救援、派发物资。

面对中共建政以来破坏力最强地震带来的严重后果,灾区的行政部门一时难以应对;与此同时,全国各地的草根NGO,以及热心的志愿者,纷纷穿州过省、涌入四川。

OXFAM

OXFAM OXFAM

OXFAM“政府没见过这么多民间团体突然结集,无既定政策,完全不知道如何处理。”陈健民说。

时任香港红十字会高级国际及赈灾服务主任的林传芃也记得,5月进入灾区时,当地已有来自不同省市的义务“司机”,自告奋勇载救援者深入灾区:“他们一心为赈灾付出,行动力很强。”

志愿者短时间大量涌入,自驾车一度挤塞了主要道路,令救护车无法进入。一些志愿者不懂得体察灾民最迫切的需要,自作主张把衣服等物资送给灾民,结果一些援助物资成为需要清理的垃圾。

草根NGO与志愿者们热心有余,知识、技巧、经验不足。林传芃说,但另一方面,红十字会、乐施会等境外NGO规范化的工作模式、标准,草根NGO们学习得很快,堪称“进步神速”。

5.12地震对中国本土NGO而言,是一次实践理论、锻练的好机会。

NGO的价值

2008年以前,中国各地,尤其北京、广州、云贵等地区,已有不少草根NGO冒起。 5.12震后,NGO深入多线工作,表现亮眼,令主流社会首次注意到在政府、商界以外,中国还有一股如此庞大的民间力量存在。

政府救灾工作侧重“硬件”,未必能细致体察灾民的心理、生活需求,NGO的介入,能补足政府未能顾及的地区与服务,更能将中国民间的关注,有效转化成促成实际改变的力量。

山东公益工作者寇延丁,选择了到川北被划为“极重灾区”青川展开服务。她记得,当时不同灾区的志愿者、物资分配极为不均:“有灾区一间幼儿园,一个孩子收到六个书包……离成都十小时(交通)的青川,孩子一个书包都没有。”

寇所在的机构服务青川百余名因震伤残青少年,支援孩子就学、治疗,也安排全国各地的有心人担任志愿者,与孩子们建立关系、照顾其心理需要。

社会不缺反资源供给以及关注问题的个体,但未必有完善的官方渠道让他们参与到救助进程;在分配与协调上,NGO发挥重要作用。 “社会问题有‘无限需求’,(民间)关注也有‘无限供给’,”寇延丁说:“NGO正是将两者对接的平台。”

除了需求与供给的对接,组织之间的合作亦至为关键。 5.12灾情之巨,政府难以做到全面即时应对,救灾的迫切性辟出一片特殊的空间,令在中国高度敏感的“组织”一度被允许出现。

震后12小时之内,由与官方关系良好的四川开明学者主导的“5.12民间救助服务中心”,以及逾40个草根NGO联合的“四川NGO救灾联合办公室”分别设立,集结不同的民间组织的力量,协调救援工作;据陈健民观察,这是中国民间首度出现的大型组织联盟。

OXFAM

OXFAM“连结”(或曰“串连”)是中国政府当局的大忌,同时也是公民社会发展的根本。

5.12地震后迸发出的民间力量,扩散至全国,影响深远,因此才有了“公民社会元年”的说法;往后数年,“公民社会”、“公益”、“NGO”等成为热词。境外基金会热切寻找本土NGO合作,由中国本地商家筹组的民间基金会亦急速冒起,既有空间、又有资源,民间力量得以长足发展,草根组织的意识亦越来越开放、进步,它们开始走向追求自主与赋权的方向。

陈健民认为,后来NGO价值得以广泛倡导、传播,汶川经验是重要一环。

“很多NGO在汶川实践的过程中,具体地感受到自己的服务受限,是与政策、法律环境有关,”陈健民解释:“他们看到了更宏观的问题,思维也从专注服务,慢慢转化为关注政策和法律。”

反思政府控制

在中国,“民间力量”随时处于当局的监视与控制当中,“发展”是一个与官方周旋、拉踞的过程。 NGO最重要的自主性与独立性,随着政治局势演变,不断在突破与妥协之间摇摆。

在四川,从一开始“不知所措”的状态中稳定下来后,政府开始收回空间。

根据清华大学学者邓国胜的研究,在震后一年之内,政府当局已接管大部份原由NGO设立的庇护设施与社区重建项目。

OXFAM

OXFAM一些地方官员开始认为外来志愿者的存在是“搞局”。随着校舍倒塌问题演变成豆腐渣工程丑闻,有服务遇难儿童家长的志愿者,因掌握死亡学生名单等“敏感资料”,工作被中止。

在青川进行因震致残儿童救助工作的寇延丁,就靠保持低调、与“敏感”人士划清距离来维持工作空间。 2009年,艺术家艾未未发起收集死难学生名单,了解青川灾情的寇延丁拒绝了网友的相关询问。

2010年,一份中国教育部向中国高校发出的通知流出,当中批评深度参与512灾后工作的香港乐施会“与‘维权’组织合作…向内地渗透”等,要求高校防止该会招募大学生志愿者。乐施会向当局作出解释后,事件不了了之。

在公民社会的理念中,NGO与权利倡导不可分割;但在中国的特殊环境之下,NGO必须小心翼翼地走在非政治化的钢丝上,在当局时松时紧的掌控中求存。

艰难中前行

2012年中共十八大之后,中国民间社会中言论、新闻、网络空间持续收窄,承载着民间动能的NGO亦遭整顿。大批中国大陆NGO在2014香港雨伞运动期间,遭到打压,重要公益组织平台“益仁平”遭查抄,多人被当局带走,寇延丁是其中之一。

2016年,瑞典人权活动人士彼得‧达林遭当局关押,被逼在央视镜头前认罪、道歉;同年《境外非政府组织(INGO)境内活动管理法》通过,针对境外基金会、NGO及慈善团体实施严格限制。

种种迹象均显示,中国大陆的NGO生存空间正在不断缩减。但陈建民认为,情况并非如此简单直观。

他指出,中国当局一方面严格限制境外组织活动,另一方面则鼓励政治上较“安全”的本土组织发展。目前,政府愿意购买服务、本地基金会亦愿意拨款,给予NGO的资源多了;专注服务、独立意识欠缺的组织不断扩展,但有公民参与意识的团体很难生存。

在中国大陆经营多年的国际组织乐施会,目前仍在中国大陆展开不少工作。乐施会中国部总监廖洪涛说,虽然工作计划要调整、程序上要适应,但“境外NGO法”对该组织影响不大,乐施会不会放弃价值观,仍在推进赋权。

廖洪涛认为,NGO始终强调独立、专业性,但需要与政府互动,而乐施会的目的不单是物质上的直接援助,而希望帮助中国本土的NGO提升能力。“让NGO得以持续发展,比直接服务更加重要。”

OXFAM

OXFAM5.12十年之后,“公民社会”在中国已成敏感词。但在限制重重的空间中,仍有全国性民间组织联盟在持续运作 ── 这也是5.12的遗产。

近年多宗灾害中,较官方救援队更早到达灾区、装备甚至较解放军更佳的“联合救灾”平台,是承传自当年“四川NGO救灾联合办公室”的产物,由独立于官方的中国民间基金会支持,装备精良、工作更从救灾拓展至防灾、备灾。 2013年雅安芦山地震后,“联合救灾”成员配备帐篷进入灾区,解放军战士进入首日则要露天过夜。

同样在芦山地震中出现的,还有一群青川残疾志愿者的身影。五年过去,寇延丁的组织救助的青川因震伤残青少年已经长成大人,自发地前往雅安协助灾民。

2015年2月中旬,寇延丁被关押128日后获释。她焦急地与NGO伙伴们联络,担心自己被捕一事影响到他们的工作。 “你知道我们青川的孩子们新年假期去哪了吗?”伙伴对她说:“他们自己组织起来,又回访雅安了呢。”

“我们一直在努力推动的,就是自我组织能力。这才是‘公民社会’。”寇延丁说。