《论语》中有很多人生的教诲,人们总结了孔子的很多关键词,如礼,君子,如刚毅,等等,最核心的关键词大概没有疑义地属于“仁”。有统计说,仅《论语》中提及仁的次数有109次。“仁”是孔子的,也是儒家思想的基础和核心。但仁究竟是什么,仍值得今人参详。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”子曰:“里仁为美,择不处仁,焉得知?”子曰:“不仁者不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,知者利仁。”子曰:“唯仁者能好人,能恶人。”子曰:“苟志于仁矣,无恶也。”子曰:“好勇疾贫,乱也。人而不仁,疾之已甚,乱也。”子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”……

孔子一生都在向弟子们传授仁的思想,仁的情感。仁在孔子那里的重要性不言而喻。子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”如果不仁的话,人就对礼乐没有感觉,就没有社会人格和审美人格。子曰:“里仁为美,择不处仁,焉得知?”仁是人所追求的最好的境界,如行动选择不是驻于仁的境界,就不足论了。子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”这个标准一看就明白,如果把它当作镜子,就可以照见自己的心相……

成仁取义因此是孔子和儒家的理想生存。如何成仁呢?子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”子曰:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。”

什么是仁呢?孔子似乎没有给出一个确定的唯一的答案。颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。”仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭;己所不欲,勿施于人;在邦无怨,在家无怨。”司马牛问仁。子曰:“仁者,其言也讱。”樊迟问仁。子曰:“爱人。”……

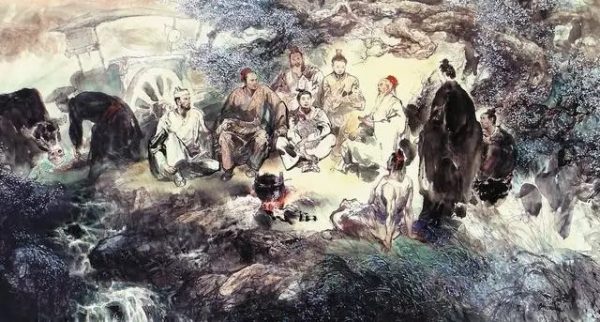

《孔子》历史组画之一《孔子周游列国途中讲学图》

由此可见,仁在中国人人生社会中的地位。自孔子以后,中国人都高度注重仁的有无。我们评判一个人的卑劣,不仁不义;我们嘲笑一个人的伪善,假仁假义;我们感叹一个人的最大努力,仁至义尽;……仁在中国人心中有着特殊的意义,我们称赞一个有节操的社会人格,仁人志士;我们表白一种平等的态度,一视同仁;我们称颂医生的医术医德,仁心仁术;……

仁在我们这里的意义太重大了。只是自孔子以来对仁的解释都不够精确,孔子将其理解为一种道德范畴,理解为人与人之间的亲爱。但他用了太多的比喻、具体的案例来解释仁,他给了仁足够的空间,作为一种道德原则、道德水准和道德境界供人们栖息其中。他说过,杀身以成仁。

但仁究竟是什么,对有着逻辑理性思维的当代人来说,需要给出新的精准的界定。这也是我的一个看法,当代人的认知水准决定了传统的可能性。传统是无明的,它需要今人去照亮,需要当代人去发现而非去膜拜。读孔子,对孔子的仁,也需要我们做出当代的解释。

事实上,将印度文明、西方文明的尺度纳入进来,我们看孔子的仁就简单多了。仁不仅是一种情感道德属性,也是一种时间属性,是一种方位属性。中国文明的五行模式,将东方、春天、少年等等时空定性为仁,最准确不过地表明孔子及其“仁“之于东方大陆个体及整体的意义。仁注定跟中国人结缘,跟东方人难解难分。

就是说,从时间属性来说,仁是起始阶段,是生物或人的起点。我们称道童心之可宝贵,即在于此。我们中国人甚至称果核等种子为果仁,因为知道有仁,即可以生发、长大、开花结实。东方人讲无尽宝藏,就是指自身拥有的仁。老子告诉过孔子,吾游心于物之初。老子也倡导过,返朴归真。慧能说本自具足。等等。历代智者都意识到了人自身的可能性。诗人穆旦祈祷说,“如果我们能够看见,我们的童年所不意拥有的,而后远离了,却又是成年一切的辛劳,同所寻求失败的……”

因此,重视仁,记取仁,即是记取我们人生最初的美好、善意和对世界的爱。关注仁,即是要扪心自问,我们是否记得我们的来处?这也是现代性最伟大的三问的第一问,我们从哪里来?……只有记得初衷,我们才知道我们是谁?我们要到哪里去?这也是今人情感类思绪最经典的开头语:谁还记得我们当年;谁还记得初衷;谁还记得青少年时期的梦想、希望……

高更画作《我们从哪里来?我们是什么?我们到哪里去》,被称为现代性最伟大的三问。

遗憾的是,大多数人忘记了自己的初衷。诗经有名句:靡不有初,鲜克有终。也许正是对人忘记初衷的观察,孔子才如此强调仁。他也无意中“迎合”了东方民族的方位属性,这种无目的的合目的性足以让今人记取仁的重要性。

回到起点,回到初衷。其实不仅孔子,不仅中国人、东方人,就是西方人,也一再强调要认清来路,他们喊出的口号是,回到希腊,回到康德,都是为了认清某一起点,都是为了强调当初的愿心。因为起点、真正的过程,都写好了结果。艾略特有名诗:在我的起点里写着我的结束。

既然牢记初衷,知道结果,知道自己要到哪里去,那还怕什么呢?故孔子说,仁者无忧。既然牢记初衷,人生人身都可以看得很透,故孔子说,志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

*余世存,诗人、学者,毕业于北京大学中文系。湖北随州人,现居北京。做过中学教师、报社编辑、公务员、志愿者等。曾任《战略与管理》执行主编,《科学时报》助理总编辑。主持过十年之久的“当代汉语贡献奖”。已出版的主要作品:《非常道:1840-1999年的中国话语》《老子传》《人间世:我们时代的精神状况》《家世》《大时间:重新发现易经》《东方圣典》(合编)《立人三部曲》《一个人的世界史:话语如何改变我们的精神世界》等。微信公众号:yuge005。

余世存工作室 2016-09-28