西装革履的人们穿行在这个酒店的餐厅里。他们闲聊,然后在欢声笑语间碰杯。不远处的桌子上摆放着许多食物——那些装饰繁复的碟子上,放置着许多菜色,还有以各种方式烹饪的肉类,散发着浓郁的香气……人们一次又一次路过放置食物的餐桌,然而没有人再去动那些菜和肉。

我有些不自在。虽然不是第一次参加这样的宴会,但在离开的时候,我却忍不住要回头去看桌子上那些剩下的精致的食物,心里只剩一个念头:这是多大的浪费啊。我总是想起那个年代的大街小巷,到处都写着同样一句标语:珍惜每一粒粮食。

我不断告诉自己,这是好事,能拉动消费。富足的食物,证明人们的生活在一天天好起来。但我依然很矛盾。这些注定会被倒在垃圾桶里的食物,装饰着这个热闹夜晚的同时,却让我想起曾经接触过的定西孤儿,想起那些终于吃上了白面,却注定要被记忆中的饥饿感折磨一辈子的人。

明知道那个年代早已经过去,但这两个世界突然在我眼前合二为一。站在觥筹交错的人群中,心中总有一种忐忑不安、跟不上时代的感觉。

年轻的时候,我读大量俄罗斯的书,都是现实主义的作品。这对我后来的写作有很大的影响,几乎可以说根深蒂固。写《夹边沟记事》、《定西孤儿院纪事》大概都是注定的。19岁那年,我高中毕业就去了生产建设兵团。在那儿,我们开荒、炸石头、修渠、犁地、引水灌溉、种庄稼。闲下来和年纪大的人聊天,就听说曾经有过很多右派在那片土地上劳教,听说了许多夹边沟农场的故事,那里死了不少人。再后来,又知道了大饥荒时期,走西孤儿的故事。

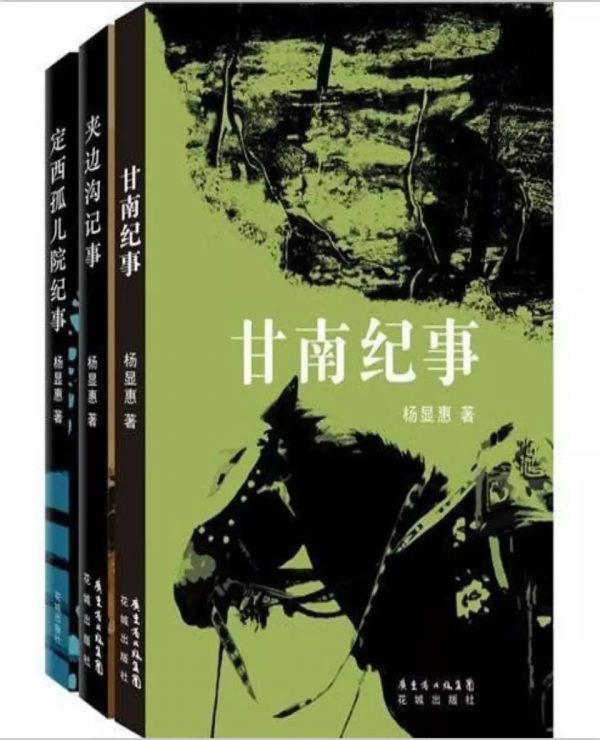

【命运三部曲】

《夹边沟记事》《定西孤儿院纪事》《甘南纪事》花城出版社2008年版

《夹边沟记事》、《定西孤儿院纪事》的题材,注定了我必须实打实地采访,一步一个脚印地深入调查。我要写的就是这些真实的东西,夹边沟的人吃人,大饥荒孤儿的惨境……这些被遗忘的历史,这些如此重大的问题,却从未在我们过去的文学作品里表现出来过。偶尔,我们能在报刊杂志上看到一些零星的片段,但无法能看到当时的全貌,没人用宏大的叙事把那些故事再现。

那个时候,无数作家在写改革开放后农村的变化,在写主旋律的东西。我没写——他们的学养、知识、经验都比我丰富,要是我也写,肯定写不过人家。对于右派和农民的苦难,讲述的人很少。所以我想,那就我来写吧。

苦难一直是我的主题。夹边沟,劳教的三干人,饿死了两千多,只活下来五百人。大饥荒,一整家子人都饿死了,剩下一个孤儿,被送到公社的孤儿院,才吃上了白面馍。中华民族曾经有过那么多的苦难,作为一个作家,不把这些东西记录下来,实在说不过去,同时也是资源的浪费。

既然大家都在大合唱,我就不参加了。我在这独唱吧。就这么个事儿。

去年我又回了一趟定西,重新走上了通往定西孤儿院的那段路。五六年没回去了,一踏上那段路,脑子突然一下子变得特别清醒。很多画面又回来了。那些故事,怎么能忘得掉?五十年代未、六十年代初的饥荒,我也是过来人。那时候,我十三四岁,也曾经挨过饿。但当我真正去接触、访问那些孤儿的时候,才赫然发现,我所经历的饥饿,和他们经历的,完全是两码事。我是挨饿,他们是家破人亡。在农村里,都是大家庭。爷爷奶奶饿死了。爸爸妈妈饿死了,兄弟姐妹都饿死了,最后剩下他一个公社就把几百个这样的孤儿养起来。在每一个孤儿的背后,就是一个家庭的惨剧。扳指头算算,那些孤儿现在也就是五十几岁六十岁,他们的记忆力至今还是很好——每一个家人是怎么死的,他们连细节都会给你讲得清清楚楚。听他们的讲述,我刚听到一半,心脏就受不了了。必须停下来调整一下情绪,或者岔开话题聊点别的什么,才能让自己的情绪平复下来。

光是听,就已经承受不了了。我还要把这些记忆全部整理出来,写成一篇篇故事。我拿起笔,把他们每个人的家庭如何败亡的细节,一点一点的在纸上写出来,当时的惨况就一幕幕重现在我眼前。对我来说,这是一种折磨。

最近两年,有时去参加一些活动,要我讲“夹边沟”和“孤儿院”,我都拒绝了。我没办法讲这些孤儿的故事。一讲我就受不了,泪流满面,讲不下去。要不停地擦眼泪,让我非常尴尬。有两家电视台也曾经邀请我去重新走一趟夹边沟,访问一些右派,我也拒绝了。这些事,我做过了,就过了,这些记忆,我都不想再重温。每次回忆这些东西,我心里还是受不了。

年纪大了,体力越来越差。去牧区采风,到了高海拔地区,每次去只能呆上十天半个月,要不然,身体撑不住。之后就回兰州休养几天,写点东西,读点书。然后再回到牧区去。兰州是我的老家,也是我在甘肃采风的根据地。

现在我还是经常到甘肃去采风。前段时间,家人也跟我去了一回甘南。他们在藏区特别不习惯。当然啊,生活、习俗什么的和汉族人完全不一样。我倒是习惯得很,跑牧区也五六年了,没啥不习惯的。用妻子的话说,那回在藏区看到我,脏兮兮的,又黑又瘦,混在藏区的牧民里,压根认不出来。我听了还挺高兴。

家里人习惯了看我一次又一次的往外跑,只是还是担心我的身体。那没办法,我不能不出门。我这辈子就得这么写下去。写哪儿的故事,就得到哪儿采风,就得融入那里的生活,成为里边的一份子。

这样,讲出来的故事才是实实在在的,不掺假。

我不是先锋派写作,是传统的写作、现实主义的写作。写哪个地方的故事,就必须把那个地方给弄熟悉了,不管是历史或者现状、自然环境,还是当地人的生活习惯、价值观,都得一一摸清,才能称得上写实。甘南是个特别有故事的地方,在那边进进出出那么多回,我还是不敢说我已经了解那个地方了。所以还得继续跑。现在,我还在摸索甘南这片土地,要把《甘南纪事》这本书续完。

我被读者批评过。但其实电话都没打到我家来,编辑部给我挡掉了。想想其实挺对不起编辑,为了我的书,他们没少接受询问。《夹边沟记事》和《定西孤儿院纪事》在《上海文学》发表的时候,就有人打电话到杂志社质疑,这里边的故事是真的假的?幸亏我写的是小说,要写的是纪实文学、报告文学,压根没法发表。写成小说,编辑发的时候胆子就大了,他们在接到质疑电话的时候,可以理直气壮地说,作者写的是小说,就从小说的角度去理解吧。故事是真是假,读者自有定论。

他们问我,可悲吗?一点也不。只要能让人们知道那些历史,小说就小说吧。我其实不是什么勇敢的人,但我相信自己能一直写下去。我也很矛盾。一方面,我希望越来越多的人关注我写的东西,关注那段被遗忘的历史。另一方面,我又希望谁也别注意我写的东西。

你知道我最希望达到的状态是什么吗?就是没人夸奖我,也没人批评我,根本就没人理会我!这样,我就会一直这么写下去,写到自己写不动为止。这就是我的理想,也是我最后的底线。

文章来源:杨显惠“命运三部曲”序文