一一四十年前农村往事录

“与天斗,其乐无穷;与地斗,其乐无穷;与人斗,其乐无穷。”这是毛泽东及其追随者的重要人生信条。这也是无产阶级革命家达到个人野心的有效途径之一。经历过上世纪社会动荡的人们都应该记住,″群众运动“是20世纪所独有的最广泛地动员民众以达到某种政治目的的有效手段。然而,专制独裁者驱使群众去进行”运动“,决不仅仅是为了获得或维持权力。在这些动机的背后,往往有着更为深刻的心理因素。

德国纳粹党宣传部长戈培尔作为一个天才的群众运动家,吐露出这么一句心声:″有时候人(应为独裁者)被一种深刻的忧郁支配着,只有再次面对群众,他才能克服这种忧郁。人民是我们力量的源泉。“这句看似含糊的话语其含义应该是,在独裁者心中,对孤独、死亡、空虚最深刻的恐惧只有依靠对广大民众的支配和驾驭才能克服或暂时忘却。这种驾驭和支配能给独裁者带来无与伦比的精神满足,而且能使得他个人名垂青史,永世长存。因此,只要我们回顾历史,稍加思考,就会从诸如”人民给了我们力量“,或者″要密切联系群众”这类司空见惯的表述中发现一种更为本质的含义。

无数的历史事实告诉我们,“群众运动”是独裁者重要的统治方式之一。因此,″发动“群众或”调动“群众的”积极性“这类陈腔滥调,实际上也告诉了我们一个重要的事实:对于独裁者而言,群众永远是被他们所利用、煽动和操纵的对象。他们始终或者是用一种衡量的标准工具,或者是用一种打量猎物的眼光来观察群众,以决定在何时、何地、以何种方式去利用他们达到自己的目的。

为了让广大群众踊跃参与运动,独裁者有其独特的推动机制,其奥秘在于设法赋予群众一种虚假的主动感和创造感,让他们觉得自己在参与运动时变得伟大,成了主人翁。独裁者常常制造一种存亡在即的紧迫感,煽动一种强烈的革命情绪,然后将一个非红即白的极端化的选择置于群众面前。这是一个精心设计的布局,但独裁者却巧妙地使它看上去像是每个群众自觉选择的结果。

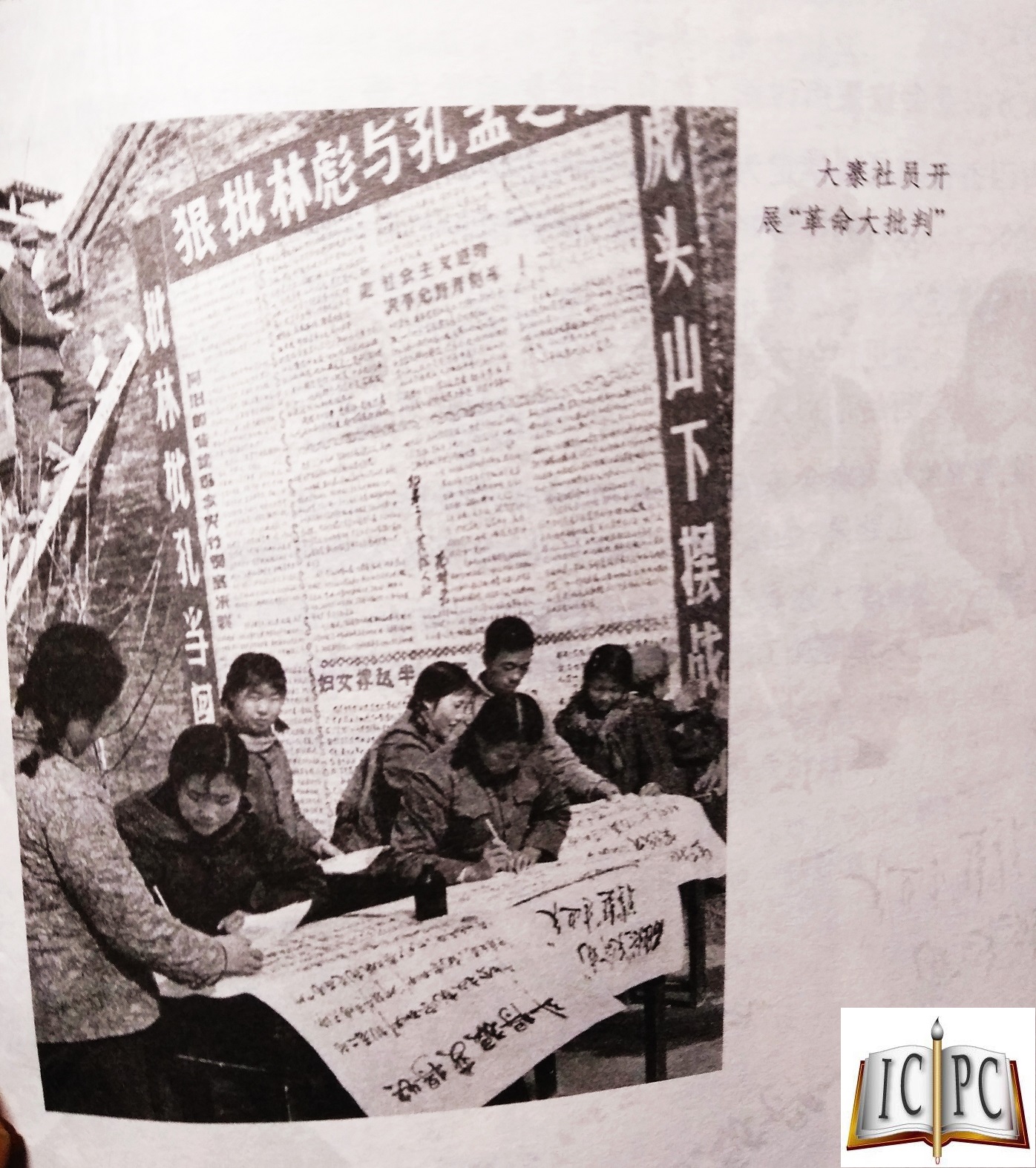

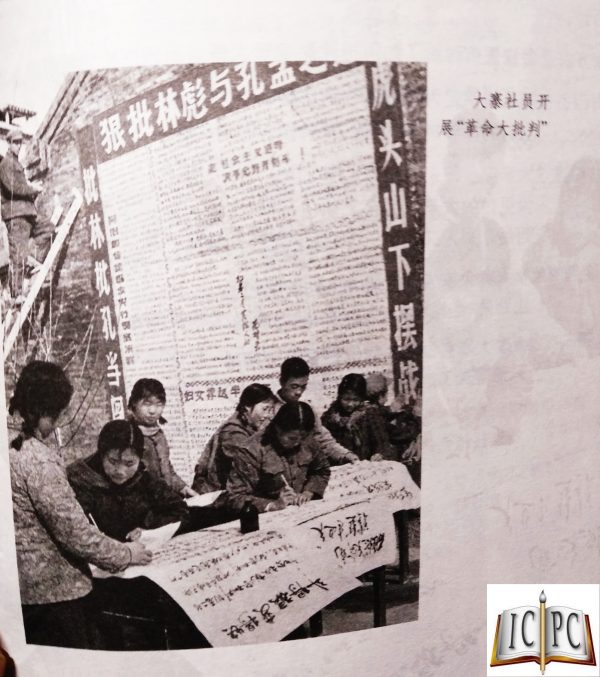

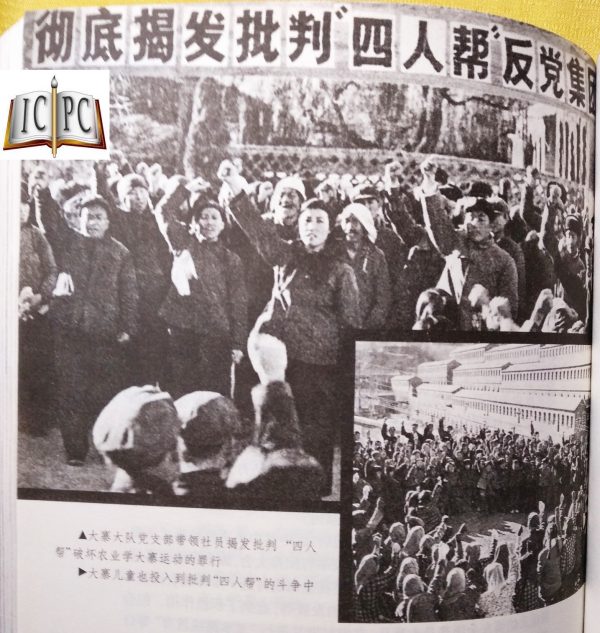

文化大革命、农业学大寨,就是这种独裁者精心布局的杰出运动。在农业学大寨运动中,我们已经看到了被裹挟的群众是如何身受其害的。下面,让我们再了解一些具体情况吧。

整“五种人”:昔阳自食其果

1970年8月,中共中央政治局委员纪登奎来到大寨。他来大寨是为了准备北方地区农业会议材料的。他说,″学大寨″要″学根本“,学根本就是要像大寨那样用毛泽东思想培育一代一心为公,一心为革命的新型农民。而要学好根本,关键是要有一个坚强的基层领导班子。

昔阳县委副书记李韩锁对纪登奎汇报了昔阳农村基层领导班子的情况。李说,现在基层班子中混进了阶级敌人,有的基层干部被阶级敌人拉下水,成了蜕化变质分子,有的是热衷于走资本主义道路,有的是老好人,他们都不抓阶级斗争。他还说,通过整党解决领导班子中这几种人的问题,保证社队领导权掌握在毛主席革命路线的人的手中。

纪登奎来大寨之前到过河南、河北一些地方的农村。他说那里许多农村基层干部,思想还停留在民主革命阶段,″开口想当年,闭口打土豪,没有功劳也有苦劳“。他和陈永贵等一起把李韩锁汇报的昔阳的情况作了总结提高,于是便形成了学大寨必须在农村基层班子里解决”五种人“掌权的问题。……从此便成了昔阳县学大寨,建设大寨县取得巨大成绩的根本经验,通过北方地区农业会议的讲坛,传向全国各地。于是,在全国农村掀起抓”五种人“的狂潮,不知有多少基层干部为此挨整挨斗,有多少人冤死于这场狂潮之中。

所谓的″五种人“指的是:混进农村基层党组织的坏人、蜕化变质分子、热衷于走资本主义道路的人、老好人和思想停留在民主革命阶段的人即民主派。

昔阳县创造并解决“五种人”掌权问题的经验,自然,昔阳就必须抓出这“五种人”。为此,昔阳的基层干部深受其害,全县点名批判过的基层党支部负责人共117人。受处分的情况是:被开除党籍的20人,撤销职务的4人,受其他党纪处分的27人,调整工作的53人。

事实说明,昔阳县在北方地区农业会议上所介绍的“五种人″的典型,全部是临时硬凑出来的。

昔阳县推出的“民主派”的代表人物,是刀把口公社刀把口大队党支书张老太。他是1941年入党的老党员,曾被评为“太行区特等劳动英雄”,全国劳动模范。多年来,这个大队是昔阳县农、林、牧全面发展的一个先进典型。这个只有36户、二百多口人的生产队,到1970年农林牧副总收入达百万元以上。北方地区农业会议召开前夕,张老太和刀把口大队还以劳动模范和学大寨先进队的身份,参加地、县、社的会议和活动。可是,就在县委准备会议经验材料时,张老太这位德高望重的老干部却被当成“民主派”了。介绍材料中说张老太这类“民主派”的特点是“入党早,资格老,白天干,黑天跑,开口想当年,闭口打土豪,没有功劳有苦劳”。可是,并没有指出他的具体错误事实。只是在会议之后,县里才派出工作祖,去刀把口大队罗织张老太的所谓“罪行”材料。工作组一进村,就宣称他们是″领了皇上圣旨,身带王命宝剑,到太岁头上动土“的。随后,经过一年多”发动群众“和批判斗争,最后以″刀把口的经营方向与大寨走的不是一条路,不学大寨就是反大寨,反大寨就是走资派”的罪名,撤销了张老太党内外一切职务。张老太横遭诬陷,在村里无法过下去,跑到在太原当兵的儿子家躲藏起来,后郁闷而死。刀把口大队农林牧副生产此后一落千丈,万斤库存粮被吃光,欠外债上万元。

“蜕化变质分子”的代表人物是凤居化公社黄岩大队原党支书王存科。县里的介绍材料中说他是被“九宫道”道首王启文(党支部委员)拉下水的。罪名是搞“党道合一”。经过调查发现,这完全是一个大冤案。黄岩村解放前曾有过会道门组织,但解放后停止了活动。1968年,昔阳县委派出的工作组进驻黄岩大队后,采取私设公堂,刑讯逼供等手段,把57人打成解放后发展入道的“道徒”,其中包括四名党支部委员。支委王启文1937年入党后,曾以会道门做掩护,在黄岩村一带进行革命活动,现在被诬为“道首”。大队支书王存科、民兵营长、团支书等等,都被定为“道徒”,说他们前半夜开支部会,后半夜开道徒会,是“党道合一”的黑支部。此事完全是子虚乌有,全是为耸人听闻捏造的。由于残酷斗争,王启文从村里私设的监狱里逃出来上吊自杀。1938年入党的张万庆,不堪毒打,也逃出私设的监狱跳水窖自杀。杨永恒、孤身老人王大德(解放前曾加入过会道门)两人,也因经受不住严刑拷打而自杀。

“走资派”的代表人物,是大寨公社武家坪大队原党支书王元会。实际情况是,1937年入党的王元会,因病早在1960年就不担任党支书了。但十年之后,在北方地区农业会议上,竟把王元会拉出来作为“走资派”的典型,并把副支书倒卖牲口的事安在他身上,作为主要“罪状”。他对调查这个问题的记者气愤地说:“你们不来,俺还不知道有这回事哩!”他看到文件上记有他的名字和“罪行”之后说:“俺咋惹了陈永贵哩?俺俩是同岁,四十多年前又都在昔阳卖烧饼、油果、拉面。1945年俺在部队上受伤了,当武家坪的乡支书,那以后他才入的党。他怕俺翻他的底细,才这样给俺扣大帽子,翻脸不认人哩!”

“坏人”掌权的代表人物是赵壁公社南思贤大队党支书赵顺成。介绍材料说,这个大队条件较好,但农业生产一直上不去,“根本原因是领导权掌握在‘老好人’手里”,大队“七个支部委员,四个是‘老好人’″,支部书记赵顺成思想保守,跟不上形势,不抓阶级斗争,遇到问题和平共处,马马虎虎。他们说,像赵顺成这种″好人党”掌权的大队党支书,在全县有32人。其实,这些所谓的“老好人”,多是不积极推行大寨那一套极左做法的实在干部。

从以上文字中我们可以知悉什么呢?当时的社会为什么要热衷于进行阶级斗争和革命大批判呢?回顾和反思历史,我们可以明白,毛泽东时代一大特点就是“造神”和“捉鬼”是相反相成的:吹捧毛泽东是为了“造神”,大搞政治运动是为了“捉鬼”。所谓“为了打鬼,借助钟馗”,反过来说,钟馗一旦被“造”出来,若要继续以“伟光正”的形象存在下去,就必须以有“鬼”为前提,即使没有“鬼”,也要设法造出“鬼”来。因此,在“一定有‘鬼’”的背后,实际是“必须有‘鬼’”;毛泽东在相信一切事物都存在对立面这个信念的背后,实际考虑的是自己的存在、自己的地位取决于必须有对立面这种利害关系。而这也许就是毛泽东时代如此热衷于大搞政治运动,整天揪这个斗那个的根源。

从上面叙述的事实中,我们还可以看到一个很具有毛泽东时代特色的现象:当时产生了一大批没什么文化水平,对经济一窍不通,却自恃有“真理”在手,以搞政治运动(即捉“鬼”)为职业特长的人。他们类似职业巫师阶层,其矛头所向,总是负责经济和科技文化工作的干部和知识分子,即所谓“务实”的阶层。因为这个阶层往往自觉或不自觉地倾向于世俗化和理性化,而这对“巫师阶层”来说是致命的威胁。世俗化、理性化和富裕互为因果,而“巫师阶层”却对富裕抱有本能的恐惧。贫困使他们感到很自在,而富裕则会使他们担忧一一有时岂止是富裕,仅仅是短暂的安定就会使他们忧心忡忡:这样下去怎么得了?他们的理由挺有道义色彩:富了就没有“革命精神”,富了就会丧失“凝聚力”,富了社会“道德”就要堕落。实际上,这些“道德家”所真正操心的是:富裕会架空他们,最终会导致他们失业。

毛泽东大言不惭地说:“八亿人,不斗行吗?”这样看来,毛泽东时代的反复折腾,实在是必然的社会现象。于是乎,历史被说成是阶级斗争史:红黑两条线的对立和交织,即光明一黑暗、正义一邪恶、被压迫一压迫、被奴役一奴役、革命一反动、多数人一少数人,人类历史就这样变成了好人斗坏人,官兵捉强盗的儿戏,无限丰富、复杂、多样化的人类生活就这样被简单地概括为一组对立面。一些人自视为无产阶级革命路线的传承者,而一切于己不合的则统统都是资产阶级反动路线的小爬虫。

现在可以断定,实际上这就是典型的巫师的思维方式:世界一切事物都要划分为两极:阴与阳、善与恶、黑与白、神与鬼……过去、现在、将来永远如此,而人则应该是力图借助一面去斗另一面才符合“客观规律”。所以毛左分子总是喜欢动荡,制造对立面,对动乱的世界感到兴奋,始终视斗争为解决问题之正道。

当年一个突出的社会现象就是,一些对经济科技狗屁不通的人,例如张春桥、姚文元,只要熟练地玩弄诸如“对立统一”、“一分为二”、“相对与绝对”、“主观与客观”、“既矛盾又统一”等等“辩证法”的命题,就能对任何具体工作发号施令,进行“领导”。“巫师阶层”就这样对务实阶层取得了优势,既回避了那些他们全然陌生但又与国计民生息息相关的繁杂事务,又能始终保持他们高高在上的尊贵地位,所以,人们常常看到上文叙述的那种做具体工作的人如履薄冰,动辄得咎,既要“拉车”又要“看路”,而耍嘴皮子的“巫师”却凭着他们的“法宝”永远正确。

且看昔阳县的“巫师”是怎么“作法”的:

昔阳县所谓解决“五种人”掌权的经验传开以后,前来学习和取经的人日益增多。山西省革委会为推广这个经验,专门组织全省各地的农村基层干部来到昔阳办整党学习班,并要“五种人″代表人物到学习班进行现身说法。这时,昔阳县才发现原来推出的那些”代表人物“说服力不够强,于是又进一步改换典型,让他们在参观点上自我″解剖”介绍,或者把他们叫到县里大会上“解剖”介绍自己蜕变为“走资派”或“老好人”的过程。大寨公社南墩大队原党支书赵志武,由于支持社员经营家庭副业,组织劳力到阳泉搞副业,被说成是“走资派”,并代替了武家坪大队的王元会,经常被叫到大会上作“自我解剖”。1975年,陈永贵还带着赵志武等人到东北传播所谓解决“五种人”掌权的经验。皋落大队因为是大村,县革委会认为它学大寨前后对比起来,比南思贤大队更有力,就把这个大队原党支部副书记张怀当作″老好人“的新典型,换掉了赵顺成。一个时期,每逢参观者到皋落大队参观时,他就出来亮相介绍,说:”我叫张怀,是个老好人,和稀泥,搞折衷,成了贫下中农的害,阶级敌人的菜。“”民主派“典型张老太所在的刀把口大队,因离县城远,交通困难,不便参观,县里又选了桃驱大队原党支书赵德功作为”民主派“的典型,经常让他站出来说:”我叫赵德功,是个民主派。民主革命时,我斗地主坚决。到社会主义革命时,我忘了本,革命到了自己头上,我革不下去了。“

更为严重的是,陈永贵等人的所谓解决“五种人”掌权的“新鲜经验”,随着政治气候的变化,不断创造“新套套”,把它推向极端。他们从对农村干部队伍的唯心主义的阶级估量出发,认为“早班的五种人解决了,新的五种人又会出现,这是阶级斗争的规律决定了的”。“‘五种人’的问题,绝不只是几个人的问题,而是社会上两个阶级、两条道路斗争在党内的反映。只要社会上存在阶级和阶级斗争,党内马克思主义和修正主义的斗争就存在同一种人的问题。”所以,北方地区农业会议以后的几年,他们仍然是“年年和五种人斗,层层和五种人斗,反复和五种人斗”。……

层层和“五种人”斗,反复和“五种人”斗,各行各业都和“五种人”斗,给昔阳带来了极为严重的后果,导致了阶级斗争的扩大化,造成了一大批冤假错案。如县团委为了动员和组织广大青年当好党的助手,配合中心斗争,提出要在团内批“五种人”,即不敢斗争的老好人、资产阶级小灵人、两面三刀投机人、资本主义热心人、封建迷信复活人。1974年批林批孔时,杜庄公社麻汇大队党团支部共同搞“路线分析”,三个月内就批判了八百多人次。据县委统计,全县十多年由于乱批乱斗致死的团员和青年就有14人。

昔阳县学大寨十年,除了抓“五种人”外,还有一次又一次政治运动。据昔阳县委提供的数字,十年学大寨中全县被批判处理干部群众共1372人,平均每一千人就有六人被批判处理过;县级干部被错批错斗的有96人,是全县干部总数的8%。

出于一种意识形态上的偏见,毛左分子深信现实社会一切落后、灾难和不幸都是阶级敌人或敌对势力蓄意作恶的结果。他们顽固地把这些人加以“鬼化”,认为只要借助于神力(即“阶级分析”)找出了“鬼”,再运用法术(即政治运动)驱除了“鬼”,社会上一切问题就解决了。上文叙述昔阳县大抓“五种人”即属于这类现象。当年政治运动一个重要特点就是帽子满天飞,主政者根本不愿意承认,现实中出现的种种问题或者是社会发展中必然要面临的,类似于自然演进过程中不可避免的阶段,不可能为人的意愿所左右;或者是由于主政者自身的局限、错误所造成的;再或者是为一些道路探索所付的代价,而总是把它归咎于形形色色的“鬼”(阶级敌人)。昔阳抓“五种人”的丑恶表演,实际上就是将好人变成魔鬼的黑白颠倒!

几十年来,毛左分子扮演的巫师角色,捉了不少“鬼”,也赶走了不少“鬼”,他们在“鬼″身上发泄着自己的压抑和愤怒,全力以赴于捉”鬼“,在这类运动中虚耗了自己的热情和精力,并为捉”鬼“事业的”成功“而弹冠相庆。

在这些“鬼”中有抽象的,也有具体的,只要人们愿意去想像,任何一个洋人、古人、死人、今人都可以被说成是“鬼″被揪出来鞭挞一番。

回避自身真正的问题,而寄希望于并满足于捉“鬼”和打“鬼”,这是毛左分子的拿手好戏。毛泽东时代中国被意识形态的乌云所笼罩,新名词新概念层出不穷,时时警惕新危险,又时时庆祝新胜利,然而社会问题依旧。这正是因为在巫师心理作祟下,刻意寻找并不存在的“鬼”并用这种“鬼”来吓唬人们。比如过去的“资本主义复辟”和后来的“姓社姓资”之类,弄得处处设禁,人人自危,结果正如老子两千年前所云:“天下多忌讳,而民弥贫”;也应了胡适先生近百年前的话:有人“好像捉妖的道士,先造出狐狸山魑木怪等等名目,然后画符念咒用桃木宝剑去捉妖。妖是收进葫芦里去了,然而床上的病人仍旧在那儿呻吟痛苦”。

从昔阳县抓“五种人”的方式方法还能使人联想到,毛泽东时代的很多具体做法与巫术的仪式也几乎一模一样。就拿曾经盛行多年的“思想改造”来说吧,一个人如果被认为有了“剥削阶级思想”,就如同“魔鬼附身”,别人避之惟恐不及。于是先有类似于巫师职能的专职人员如工宣队、军宣队、贫农下中农协会(他们被认为天生就具有避邪的法力)来捉“鬼”。首先判定你是被什么“鬼”附身,如资产阶级思想、小资情调、自由主义、个人主义、无政府主义等等,然后使用驱邪法宝和咒语,如红宝书(毛著)、党的文件、各种学习材料等,将它们反复念诵,再举行一些仪式,如小组发言、大会批判、自我检查等等。直到你表示醒悟,承诺要“重新做人”,于是,“鬼”被捉出,驱走,大功告成一一尽管你可能还是原来的你,尽管你心有不服。

先说到这里。大寨后事如何,且听下回分解。

(未完待续)

荀路2019.2.7