当我放弃把全部身心用在为高考分数拼命的时候,我明白,我开始滑向江湖。

那时,主要是看课外书,我的世界貌似与主流人群有了不一样的色调。我的世界里是雪莱、拜伦、马雅可夫斯基……诗意地反抗和不可描述的要自由,正好与饱满叛逆的荷尔蒙对上暗号,谋财害命。

到一墙隔壁的教育学院上了中文班的学籍,算是在父母那方面有了交待。那时候,我己经读过黄药眠先生的弟子刘晓波先生的黑马文章,那文章象传统文学中的照妖镜或削铁如泥的宝剑,少年或孩子就喜欢把玩,要么摇晃几下,要么刷刷几招。酷是必须的,那么,学校、学科、教材和老而左的教师、和少而无学术的老师,都是朝廷、体制及妖怪,必须给予鄙视弃掷。如此,我背转身,要到另外的世界去。

除了自由的阅读,茶馆茶楼即是我的江湖。

上世纪八十年代,从裕竹街到大众电影院,这一段道路叫裕丰街,现在已被南北大干道侵占或吞没。或许它在此城人的生活和记忆中很重要,市政当局竟然在西侧边上做了一组粗糙的缩微景观予以保留,算是一种莫名其妙的补偿。记忆里是沥清街面,电线杆刺向天空,粉墙黛瓦的两排老街老房里,有些面馆、杂货铺。与我有关的是肖家茶馆……

我尽最大努力花更多的时间在茶馆里。从教学楼逃遁,出校门即是大众电影院,再四十步到裕丰街,右行二百步,肖家茶馆就到了。

一级上阶,二步可以扶门,眼前就是两列十八张茶桌一百零八个茶座。捡稍后较安静的位置坐下,竹制茶椅吱呀声正歇,天地人和一起上来。乌龙入宫,悬壶高冲,春风拂面,关帝巡城,色香双修,太上岩韵,如此,七七八八过场就齐全了。

斟茶的中年女人们都粗短肥实,声音粗壮,上身无一例外罩一件邋遢的白布围裙。我至今不能全然明白伊们的身份和编制一一国营?集体经营?

我也无须仔细辨别其他茶客的地富反坏右士农工商僧丐之类的身份。除非翻看些鲁迅、欧美文学文本和西方哲学的闲书,最好玩的是举头望檩数椽数瓦片。几绺阳光从椽瓦间倾泻下来,或者击打在墙壁上,我这就是落草为寇了。

如果某日良心发现,生出这是在虚掷光阴吗的疑问,茶碗和茶盖上浅蓝色的几个字都大大地安慰你一一可以清心。于是安然自得,灵魂在空中飘,彷佛入了太虚化境。太虚之上,江湖间或清晰,眼耳口鼻,不识人间朝夕。

偶有四、五子同来,多是心神不定,说是要去篮球足球或散打。

我想,那江湖终是洪荒寂寥,更多的是因为人间烟火稀少。贼寇及其江湖,注定背弃高蹈朝堂的华贵,更几番,哪里比得及闹市荤腥的喧嚣。

“好逍遥,天下盈反,你竟然在此睡素觉?”二、三个长肌肉的少年从外面杀将般进来。我请他们安静喝茶已是不能,因为我早就让他们安静地喝茶他们说更喜欢篮球足球和拳击。我的性取向从来没有出状况,可他们都这样满血可爱了,我也只能接受贼众的加冕。我可以负责任地告诉你,我比拿破仑主席矜持很多条大街——哪能直接从教皇手上抢过王冠往自己头上扣的啊,人矮挫人丑陋的领导更应该讲究吃相是吧。

有时候,天下盈反,可能是一种假象或者半假象。要有这样的判断功力,必须是很多年以后。我们必须认识到:在政治或者等而下之的政权转换中,数字的有效性和数字的无效性考量,同等重要。

我喝着素茶,做几宿非著名的素梦。你们说天下盈反,也识得我早已经贼心上身。终生是贼,奈何不数日做贼。你们把冠冕扣在我的头上,你们说天下盈反,可你们溃败得比水还不堪,让我象一条笨鱼,噼啪在干燥得要着火的硬地上。我说,你们说的天下盈反,有可能是一种假象。

我认为,茶馆是农业社会发展对人类的祝福。特别是中国四川地区,上帝让这里的人民不需要浪费多大力气就能衣食富足,但上帝又用腰带一样的山体把四川围困起来,成为盆地,再多的剩余财富也难以成为商品流通到外部世界。连李白老师都替人民着急喊冤:蜀道难,难于上青天。如此,你不走进精舍雅筑享受美好时光,你肯定是缺心眼瞎折腾存心和自己过不去。

阳光灿烂我们去茶馆,风雨如晦我们去茶馆,春夏秋冬我们去茶馆,泰山压顶我们去茶馆,舔菊颂圣我们去茶馆,道路以目我们去茶馆,礼义廉耻我们去茶馆,风花雪月男盗女娼我们去茶馆……反正老子要去茶馆。

曾经有傻逼外地籍官奴入川,见人民一年四季泡茶馆,好不心烦,大怒,要将赵家让他管管的地盘内的茶馆彻底扫荡或者砸个稀巴烂。结果我就不说了——人民不得答应。

老子就喝个茶,你要爪子爪子?

我如此理解四川人民:这是天赋我们的自由——最后的自由,别找老子的不舒服和晦气。

1989年6月某天早晨,暴雨,牙齿打颤,冷。我蜷着身子,坐在肖家茶馆最临街的茶桌边,人们从茶馆前和茶馆前的街面走过,我数着大肚子的孕妇,1、2、3、4、5、6、7……母亲或者女人,你们真的想过?有必要让这么多孩子来到人世受人折腾吗?

再回到茶馆的议题上。它不是会议室,它不是炮房,它不是你们领导的密室和金库。它不假装正经,它也不如彼淫荡和贪婪。对我而言,它就是非体制,它就是宽阔自在的江湖,自由的人民在泛舟,人民和神都应该高兴得流泪歌唱。

我并不在意我是否是你们思想意义上的反贼。我只是不想成为傻逼,我只是不想被当作傻逼一样被吆喝着举手投足唱歌饮食,我只是不想被傻逼呼喊成同胞和兄弟。我只是爱我的江湖,我的江湖不服从于傻逼和奴役。

整个秋天以及冬天,拦江河上的所有黄葛树都惊讶不已,我或者欧阳不二常坐在潘家茶馆喝茶或者看书,即使刚从拐角百十步的江西庙万寿宫逃出来也是如此。

离城七十五公里,拦江河九宫十八庙多已经毁坏消失,江西庙万寿宫很阔大,改做了公安分局拦江镇派出所,我或者欧阳不二在里面接受调查审查。宫庙或者派出所里的梁柱很粗壮高大,给我的意象是凶神恶煞一般让人害怕,但我分明知道,里面的金刚罗刹的雕塑全部都搬走很久了,老年毛泽东的大画像在墙壁上高挂,我面前的桌子上是一本《党员文摘》,封面上的邓小平老师铁青着脸威猛高大。

“我没有话要说。”

“如果非要说点什么,我要说的是我没有话说。”

我总是在潘家茶馆喝茶或者看书,树们的叶片都落了,变成脏水或沃土。我望着远方,大路在远方消失。我相信它会在消失的地方自顾自伸向更远方。

我说贫穷而能听见风声。是啊,我不能说我相信爱情,爱情是我们对这世界最初对抗之无力之投射和缩影。师兄姚放坐在我旁边,我不知道他如何思考爱情。

我终于流窜到远方。是的,成都,我说她是远方,你会感到诧异,不过这在我的意料之中,我并不准备去解释这一百八十公里有多大的距离。人的认识的有限性和差异性是我所能够接受的。我在一条叫栅子街的街道上停泊,阳光和风轻抚三一书店前那棵皂荚树的头发,我坐在皂荚树下,发呆和喝茶。

我终于开口,说:所谓人,是一种具有自主倾向的生命形式,所谓文化,是这种生命形式的个体和群体自我实现的精神积淀,所谓文明是这些精神积淀的不同样式,而五彩斑斓、躁动与喧嚣的所谓真理,不过是这些精神积淀下能够自圆其说的思想体系。于是明白我们就生活在如此主观极其自我的多元世界里。

如此,每一个人都先自主为王,用自己的意识为王国筑篱筑墙。然后可以无视胁迫和抗拒碾压,共享广阔的世界。

三一书店是结合了茶馆功能的书吧,有时候人很多,象一群蚂蚁。蚂蚁们伸缩自己的触角,试探着发出自己的信号或者味道,这和人类向浩瀚的宇宙发出的信号一样——人可以说它很渺茫,但那是必须的探索努力和梦想。

我说过,三一书店的努力和成就会进入中国社会精神和文化的历史。

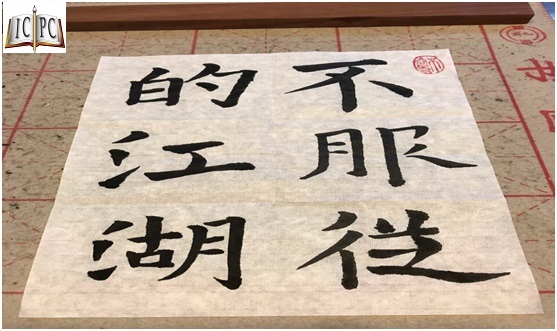

如此,在我个人的意识和话语中,茶馆和江湖即民间,它的自主性如此鲜明坚硬,它可能并不意味着完全彻底地反抗,但它肯定意味着不服从。

2017年8月27日 遂宁