秦川雁塔 2017-05-05

【写在前面的话】

今年5月是赵俪生先生百年诞辰,回想起先生当年给我们上课时的情景,就像是昨天的事情。这是一篇过去写的旧文,现在拿出来是想告诉大家,老辈学人是如何做学问、如何教书育人的,这样的教授现在是很难看到了!

“魅力导师”

在1978年我成为研究生时,兰州大学历史系老教授赵俪生先生在“狭义”上并不是我的导师,他的嫡传弟子是土地制度史和农民战争史那“七只九斤黄”(“九斤黄”是当时知名的优良品种,赵先生曾以爱犊之心把他文革后首次招的七名研究生喻为“七只九斤黄”,以示对这些可造之才的厚望。一时传为名言),但是当时我们世界史方向的4个研究生都选过他的课,因此从“广义”上我也可以算作赵先生的学生。

赵先生是兰州大学历史系的第一号领军人物,在我们还没有进校时就已有耳闻。中国当代著名教育家江隆基文革前从北大校长任上被“贬谪”西北就任兰大校长时,曾亲自带领崔乃夫、丁桂林等副校长连续听了先生两年的中国通史课,最后的评价是,“听赵俪生上课是莫大的享受”。

当时历史系只有赵先生一人可以开出从“原始社会”到“鸦片战争”的“大通史”。诸如此类的“段子”在同学们中间早就传开了,于是为得以见“真神”,跟我有同样想法同学都选了赵先生的课。所以每次先生上课都要提前去占座位,否则堂堂爆棚的教室是进不去的。

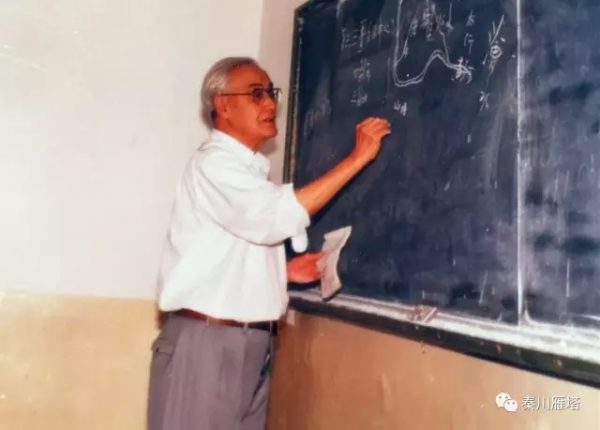

赵先生风度极佳,洒脱俊朗,典型的“山东大汉”,一米八几的个头,年轻的时候准是一“美男子”,而老年时的满头银发更透着风采,尤其是上课时的“台风”真是没得说,干净的白衬衣系在银灰色西装裤里面既简洁明快又十分郑重,也就是如今人们所说的:“十分出镜”,而且讲课时声如洪钟,山东味的普通话幽默诙谐,生僻的古文献琅琅上口,抑扬顿挫、合辙押韵,最重要的是内容“抓”人。

那时文革刚刚结束,我们的知识都相当贫乏,无非也就读过范文澜、郭沫若几个人各自主编的几部“中国通史”,所谓的历史知识不过是死记硬背了一些不能有机组合的“碎片”而已。唯独赵先生上课不同,他讲的事件是以鲜活的人物串联起来立体和可感觉的东西,而且不拿什么讲义,似乎一切都烂熟在心。听着先生纵横几千年的演讲,逻辑关系紧密、史论结合、环环相扣,听到入神处经常忘了记笔记,常常是一节课没感觉就听到了下课铃声。

先生上课时极投入,常常达到忘我的地步,一堂课下来整个背部都被汗湿透了,你会感到他深深陶醉在自己的研究领域里,是先感动自己,然后感动听众。听他的课时我脑子总会闪过一个风马牛不相及的名词:很像京剧舞台上的“威武大将军”。坐在我旁边的一位女生说,“听了赵先生的课我会爱上赵先生、爱上中国史的。”我们私下里都称先生为“最有魅力的导师”,我认为这是我这一辈子听过的最精彩的课。

“五绝”教授

后来我们总结了赵先生上课有“五绝”:一绝是板书,二绝是文献,三绝是外语,四绝是理论,五绝是博而通,这几大因素综合在一起,才能驰骋史域如入无人之境。

先说“板书”,赵先生上课时的板书量很大,专有名词、人名、地名、征引的文献、历史地理地形图、甚至有些人物肖像,讲到写到,常常是话音刚落粉笔头落地,几乎是同时完成,又快又好,有图有画有重点,每一黑板都是一件艺术品,先生的书法在史学界是颇有名气的,找他求字的不在少数。试想我们一堂课要看几黑板的“书法作品”那是什么样的享受。这也就是我们这头一届有此眼福。以后先开始是他那“七只九斤黄”中一人上去替先生擦黑板,后来就改为先生在前面站着讲,几大弟子轮流上去板书。

这可是个很考验人的硬功夫,凡内容涉及到的需要板书的必须跟着先生的思维走,功底好的师兄把能替赵先生板书作为一种荣耀,这种课煞是好看,先生讲得精彩,弟子板书如行云流水,有点像将军指挥作战参谋布沙盘一样。而赵先生上课旁征博引,又常常没有讲义,中国史上的名词生僻的字又多,有些助教都未必跟得上。记得有一次在阶梯教室上大课,先生在前面闭着眼睛讲得完全进入了角色,却感到下面有不停的骚动,回头一看,负责板书的助教写了错别字,擦了写又错再擦了写还不对,最后还是一“嫡系弟子”赶快跳上去救了场。

二绝是征引文献,凡是在历史系上过史料学和古文献课的人都知道,古文献可以称作“中文里的外文”,它的断句、诵读、解释里面学问大老鼻子了,在我们这些学世界史的学生看来甚至比外语还难,我实在惊讶先生何以像竹筒倒豆子一般,大珠小珠落玉盘,不打半点喀巴。

后来从先生那里得知,他的真功夫一是得自于“家学渊源”,其父当过秀才的赵老先生自他幼年就为他编写《集腋成裘》,要求达到倒背如流。二是得自于在清华大学读外语系期间听了闻一多先生开的四门课:《诗经》、《楚辞》、《唐诗》、《中国古代神话》和杨树达先生的《训诂学》,从此踏上文献学的门径。三是在当“右派”期间在资料室整理卡片时的学养积累。有此三得,多少文献早已烂熟于心,所以脱口而出并不是什么难事。现在想来老辈们“童子功”我等望尘莫及,在“快餐文化”流行的当下以后怕也少有这样的大师了。

三绝是外语,我是从外语系“弃农经商”考入历史系的,外语系里外语好的人有的是,按理说不该有什么大惊小怪。可是在历史系就不同了,即使世界史的老师,多年不用外语,在文革刚结束的当时也没有和外界的交流,口语好的人实在是不多。全校研究生的英语教学还徘徊在《许国璋英语》第二册,大家几乎都是哑巴英语。

而一个中国史的老先生,不但时常有英文板书,而且动辄就来几句标准的很绅士的伦敦英语,不像现在的“海龟”为了显摆成心地汉语夹着英语说,赵先生常是恰到好处提示一下,在70年代末这可真是领了风气之先,叫我们大开眼界。其实我也知道先生在清华读的就是英语,还有译著发表,这点随口的标注不过是小菜一碟,先生在课堂上还提到受雷海宗先生的影响,这是我第一次知道雷海宗。当时给我的一个很重要的启示是搞中国史外语都是不可或缺的工具,更何况我们学世界史的。

四绝是理论,我选先生的两门课分别是《中国古代史讲座》和《土地制度史》,尤其是后一门课激起了我很大的兴趣。我没有读过高中,初中的三年全是在文革的派性斗争中渡过的,后来虽然自学了世界史也读过一些马恩列宁的书,但父亲的“修正主义”帽子,也给我造成了很大的心理暗示和自我约束,纵然心里有很多为什么也不敢有自己的思考,比起同龄人也就是多记住了一些词句和事件。先生一直是左翼人士,又是民国时期那一代的马列主义新史学家,那时的马列主义还绝对是“新学”而绝不是“官学”,可以说是富有活力的。

50年代中国史学理论界有“五朵金花”之说,即当时马克思主义新史学主要开辟的五个领域:古史分期、土地制度、农民战争、资本主义萌芽和民族融合问题,赵先生被公认是其中两朵(土地制度、农民战争)的创始人。学术含量的最大创建在于建立体系上的史学范式,当时的史学仍然没有脱掉阶级分析的框架,但是不死板、不背教条、不畏惧权威,郭沫若、范文澜这些史学界最高权威的观点经赵先生一剖析也会发现漏同百出,而且他完全是用自己的语言,自己的思考,并且对和马列这些“老祖宗”同时代的其他理论家都有比较,普列汉诺夫、查苏里奇、卢森堡等等各自的观点,使我感觉自己的视野一下就有了一个飞跃。

这门课最大的特点是“问题意识”非常突出。一个问题套着一个问题,使人总在“为什么”里遨游,调动你高度紧张的思考,然后从逻辑关系上一层层的推开,在这个过程中我突然有了把原来的“死知识点”贯通整体的意识,甚至有了与先生不同的看法,这让我非常兴奋,有了争论的冲动。

因为我在我们这一届研究生里年龄最小,资历最浅,没有自信敢与师兄们论理,但又心有不甘,以至于室友说我晚上做梦说梦话都在跟人辩论。可以说是赵先生的这种传道授业方式把我领入史学领域的,后来我搞俄国农村公社就是受赵先生讲“亚细亚生产方式”时谈到俄国公社的启发。

五绝是博而通。先生上课大气磅礴,严谨缜密的逻辑推理和形象生动地浪漫描述相辅相成,纵向的中国几千年,横向的世界中世纪、近现代全部在于胸中,背景越大所讲得那段历史反而越清晰,我记得讲“井田制”的时候就涉及到了罗马的军事隶农、西欧的马尔克、采邑、俄国的村社。

这种“大历史”的高屋建瓴有一种大师对历史的驾驭感,“进得去,出得来”,全然不像一般中学的历史课,扣着课本贴着每堂课的那一段叙述,没有长时段的历史感,又缺乏横向的比较,孤零零如同嚼蜡般地讲“原因”、“意义”、“过程”,这种把整个世界历史都融会于心中的比较方法后来一直成为我治史的追求。

先生的涉猎领域博大精深,文学、哲学、史学、民族学、经学样样精通,用他自己的话说,喜欢“打一枪换一个地方”。先生的另一特点是很有当代意识,那些古代难懂的制度安排和官名在他的课堂上全部都替换成了语言诙谐幽默,妙语连珠的现代对应关系,现在买得很火的李亚平写的《帝国政界往事》、吴思写的《潜规则》里常见的比喻法,赵先生70年代末的讲课时候就不断在使用,只不过先生的文章还是按照传统的手法写作。

据先生说他的这种研究方法得益于从解析几何训练过程中得出的“万斯通”办法,希望学生成为“通才”而不是“匠人”,虽大但绝不空疏,先生常说的一句话是“大题目越做越小,小题目越做越大。”

赵先生与他的弟子们

20多年过去了,不但我们早已带了研究生、我们的学生也都带了研究生,林林总总下来的徒子徒孙队伍怕有百十号人了,当博导、当大学校长、学科带头人、教授的比比皆是,很多人在专业领域早就是“一方诸侯”,有的能言善辩、有的板书写的行云流水、有的史料倒背如流、但时就上课“综合指数”和“讲台风度”上没有一人能达到赵先生的水平,用先生常用的打分标准比喻,先生可以达80分,我辈中最好的也就是60分上下吧。

———

赞赏作者,苹果手机用户请长按并识别二维码,谢谢大家

微信ID:qhjy_gzh

(长按二维码,欢迎关注秦川雁塔)

秦晖、金雁原创文章

版权所有,转载请注明出处