2011年11月26日“东方早报·上海书评”上面,发表了吴琦幸先生在2007年7月与王元化先生的访谈录,文章谈及了很多王先生的思考和他的观点,其中就说道:

2011年11月26日“东方早报·上海书评”上面,发表了吴琦幸先生在2007年7月与王元化先生的访谈录,文章谈及了很多王先生的思考和他的观点,其中就说道:

王:对。实际上胡风这个人的宗派思想非常厉害。

吴:那么,“揭穿他”是怎么回事呢?

王:其实很简单。我那个时候弄新文艺出版社,出一些书。胡风那个人宗派意识很强。他们只是要胡风一派的书可以出,别人的书都不可以出。他们想出天蓝的一部诗集,后来华东文化方面的主管部门不让出,说其中有些问题。他们不服气,我也跟他们说,这不能硬来的,要按照组织原则。但是他们不大懂。他们就写信给胡风,说王元化不愿意斗争。我说这是领导机关的(意思),天蓝的书只好这样,于是他们说我是两面派,对领导不提意见,实际上心里是有意见的。这就是要“揭穿他”的意思的由来。

吴:也就是说,你跟他们解释是上级不让出。

王:是啊,出版社还是在党的领导之下的么。总要有个组织原则,胡风这些人不懂这些。我对于胡风这个人可以说是很不喜欢的。但是后来说胡风是反革命我是不同意的,我始终不认为。后来搞了半年,结论说你对敌斗争是好的,受过表扬的,为什么在胡风这个问题上没有站出来。我只好说胡风思想是反动的,反马克思的,但是我从组织上没有办法说他是反革命。我不承认的。

吴:那你不是两头受气,两头受到冤枉了吗。

王:琦幸啊,我这个亏吃得可大了。胡风这个人我是不喜欢的,如果他当了文化部门的领导人,可能比周扬还更坏。这些东西等我闭上眼睛再发表吧。

文章发表的第二天,我就接到罗飞先生的电话,他问我是否看见了吴琦幸的访谈,他几乎不能相信,王元化先生说了这样的话,那就是:如果他当了文化部门的领导人,可能比周扬还更坏。这些东西等我闭上眼睛再发表吧。

罗飞先生坚决不相信,王元化先生会说这样的话。但是,我跟罗飞先生说,这话断然是王先生说的,不仅文章前面吴琦幸一再强调,他是带着录音机,开始了正式的录音访谈的;而且早在2002年的春天,我去衡山路的庆余别墅看望王先生的时候,他就跟我说了同样的话。当时,我没有发表任何自己的观点,一方面作为小辈,我不知道如何反驳王先生观点,而这个反驳也必须做得既得体又礼貌;另一方面,我觉得自己的表达还不够深思熟虑。

但是,从庆余别墅出来以后,我还是被王先生的这个观点所缠绕着,我很想听听别人的意见。于是,就直接从那里去了天钥桥路的何满子先生家里,我转达了王先生的观点,我问何先生,作为过来人,他是如何看待这个问题的,何先生非常不屑地回答道:

“这不是胡扯吗?历史,是可以有‘如果’的说法吗?”

我对于何先生的回答还是不满足,我非常想弄明白一点,就是历史为什么没有给胡风先生“如果”的可能。

A. 首先,就是谈谈关于“胡风的宗派问题”。

在宗派问题上,王丽丽先生是说得很清楚的,当时在国统区要培养一批年轻作家,非常困难。“胡风先生就一批一批出丛书,这些作家成名很快,胡风说‘叫强力推出嘛!’如果他发现有作家苗子,就给他提供刊物,让他不停地发表,在一段时间内,高密度发表,文坛马上就注意到他了。这样推出作家的方式,给别人造成的误解,他是在搞宗派。而胡风说,‘如果有人出《七月文丛》,《七月诗丛》,如果单本单本出,和一个丛书一个丛书出,那个印象或者影响是两码事。’其实我们现在出版,大家都知道搞丛书的好处,单本出完全没有影响。”

贾植芳先生也一再跟我说:“解放初,毛泽东特别把冯雪峰叫到北京,问起国统区文化界的情况,特别提出来胡风他们‘有一帮人’。后来冯雪峰跟我们讲,我一听,怎么能把一个文学社团看成了政治现象?我说这是一个信号,就是毛已经在注意你们了。他就怕你组织起来。解放以后,中宣部限制胡风、胡风分子的著作,后来文化部还弄个补充,连我翻译的恩格斯的书都不准出版,我是坏人,恩格斯也是坏人。你去看看国外的文化社团,还有创作流派,不常常都是相同趣味、观点一致的人经常来往吗?流派,怎么就变成了宗派?”

经过贾先生的诠释,我确实对这个“胡风搞宗派”的说法,有了全新的认识。

在49年以前,中国文坛,可谓是百花齐放,流派很多。从鸳鸯蝴蝶派、太阳社到创造社,还有什么新月派、未名社、湖畔派,一直到解放区的山药蛋派,那真是无奇不有,只要你有自己的风格,都可以独成一派。那时候,唯恐别人不知道自己的特点,所以流派的名称就更加引人瞩目。但是,49年以后,这些流派都不存在了,因为中国的体制,就是按照毛泽东指示办事,是绝对化的分划,毛泽东在1957年3月宣传工作会议上是这样解释他的“百家争鸣”的:

“我们提倡百家争鸣,在各个学术部分可以有许多派、许多家,可就世界观来说,在现代,基本上只有两家,就是无产阶级一家,资产阶级一家。”

这样的话,能够存活下去的,就只有“左翼”派,因为他们是代表无产阶级一家的。在“左翼”这方面,最后就只有延安派,以及以胡风为代表的国统区的“七月派”。虽然都是“左翼”,他们的性质却又是截然不同的。“延安”派强调的是:文艺为政治服务;今天我们看得就更加清楚,中国在49年以后,文艺不仅为政治服务,也是为权力和体制服务;“七月派”强调的是“主观战斗精神”,一个完全以个体为单位的、自由创作为前提的理论口号。

这显然是在根本上违背了毛泽东的“讲话”精神,所以,如此的“左翼”,如果不能归队,是必须被处理和裁决。特别是在49年以后,“延安派”掌握了政权,他们也就必然成为“左翼”文学中的正统派,而你想在“延安派”之外再搞什么流派,那就大逆不道。胡风先生和他的“分子”们,于是就必然要被戴上一个“宗派”帽子。

1943年,冯乃超在重庆组织《讲话》的学习和领会领袖精神的时候,国统区的作家有点不买账,会议气氛也别扭,开会到最后,变成了不欢而散。一直到第一届文代会的时候,茅盾代表国统区作家,自觉地服从于延安精神、歌颂延安的创作,无疑是在否定国统区的“左翼”追求。于是胡风和他的朋友们,特别是在国统区冒着生命危险创作的作家,对这样的“服从”的奴性表现,非常不买账。他们坚决以为,不能把延安的东西照搬过来,延安行得通的事情,在国统区未见得可行。特别是,延安的代表,居高临下的姿态来领导他们的时候,以胡风为代表的国统区“左翼”作家就不能不表现出自己反感情绪。于是这就构成了灾难,也构成了“宗派”行为。

其实,流派的争论,或者是充满个人成见的文章,世界上比比皆是。特别在法国的“左翼”作家萨特和加缪的论战,成了当年世界文坛瞩目的八卦新闻,他们在文章里,火药味十足,打得真可谓头破血流,什么样的丑陋家底、个人隐私,都给你兜个底朝天,骂得你体无完肤。但是,那仅仅是文字的对战,最后非但没有伤害到两位大作家,加缪因此而名声大噪,他的书在美国及世界各地,大量印刷出版,引起很大的重视。这就是流派之争。

可是,对于“胡风反革命集团”,我们这里是以“宗派”为理由,将一整个流派的社团人员,在人的尊严上,从精神到肉体进行毁灭性的摧残!这无意是开创了一个先例。

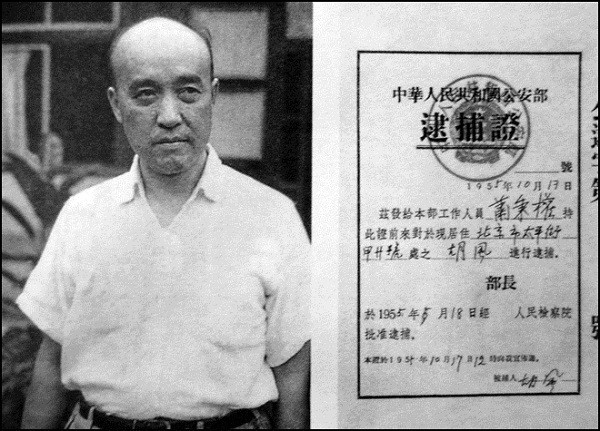

B. 胡风先生有过当官的机会吗?

胡风显然是国统区“左翼”作家社团的“七月派”的领军人物?

是的,用何满子先生的话说:“整个这个新诗主要的流派,所谓‘七月派’,就是他一手扶植起来的。他是一个特等编辑,不管你什么样的稿子,他都给你仔细看,看了给你处理。发现了一点有希望的,有前途的,有点所谓天才萌芽的人,他一定好好指导他,这是绝对认真的。确确实实不是为了自己,而是为了中国诗的前途。你看看所有起来的一批人,艾青、绿原、冀汸,都是这样的,都是在他底下,在他的帮助之下,一点点走进诗、理解诗,都是在这样的啊!”

但是,一个社团组织并不意味着体制,在这里没有人给你封官许愿的机制,他们是松散的,是朋友和朋友之间的交往,时而在一起,时而可能不在一起。而所谓的官员,特别是王元化先生说到的“当了文化部门的领导人,”,这就意味着,你必须是体制里面的人,被一定的上级授予了权力的位置,否则就不存在“官”的价值。

王元化先生开始讲的一段:“我也跟他们说,这不能硬来的,要按照组织原则。但是他们不大懂。”接着他又补充说道:“出版社还是在党的领导之下的么。总要有个组织原则,胡风这些人不懂这些。”

这里就很明确地看清楚了,对于体制那一套程序,正像王先生说的那样, 胡风他们是不大懂的,他们互相之间还是一个文人交情的关系,没有赋予任何权力的上下级关系。所以,他们有点“逼”着有领导位置的王先生做一些事,而这些事,在当时王先生已经看到,是不能做的。王先生夹在中间很是被动,跟他们解释,他们又不理解:“他们不大懂。他们就写信给胡风,说王元化不愿意斗争。”

这几句话也非常有意思,他们不仅不懂,而且还沉浸在他们自己的文人交情里,并且依然站立在流派和学术语境里,按照自己的学术逻辑,继续说话和斗争;而这边呢,早就开始搞阶级斗争了。现在看来,全然是文不对题,是鸡和鸭的对话,所以要说到“如果胡风当了文化部门的领导人……..”那也是不可能存在的事,胡风是完全没有进入体制思维的人,即使到了今天,依然当不了官,因为“他们不懂”。正是在王元化先生的陈述中,我们越来越明确地解读出,为什么胡风先生当不了官的原因。

胡风没有官位,当年却出版了大量的“七月”丛书等刊物,那是胡风以个人的力量,自由出版人的能力完成的,并没有使用任何“官”的权力达到目的,另外值得一提的是,胡风从来没有要求加入中国共产党;所以,一个党外人士、一个组织之外的人要当官,这就比较困难了。

胡风先生有过当官的机会吗?

有过。胡风曾经给一个民间组织当过官,那就是“左联”。1933年6月,胡风被日本当局驱逐出境回到上海,不久就接到周扬的通知,让他担任“左联”宣传部长。这大概,是胡风一生中担任官职最高的一次。可是胡风,并没有做好当官的准备,所以在他自己的回忆录里,他说“没有条件在左联这种革命团体里做领导工作。”到1934年10月,胡风辞去左联为止,他就当了16个月的官,而之后,很快就辞去了这个职位。不管他当初是自觉还是不自觉地辞职,至少,他没有把这个官位很当回事情,并不热衷于这个位置。

贾植芳先生说:“1945年,毛泽东和蒋介石谈判到重庆。到重庆,毛泽东请文化界人士吃饭,周恩来给毛泽东介绍,这是胡风同志。毛泽东说,‘胡风同志,你做了许多工作,你的《七月》我每期都看。我敬你一杯酒。’胡风认为,毛泽东对他印象还好,认为是信任他。后来,国共谈判破裂。有一天,我到他(胡风)家里,他不在,他住在人民路。后来他回来了,说周(恩来)副主席把我们找去了,他们很快就会回延安,希望胡风的《希望》杂志继续办下去。必要时候他可以到解放区、或者到香港去。”

这里,是另外一次机会,胡风如果去了解放区,他一定会得到可观的一官半职,不仅因为胡风先生在中国的文化界是有影响的人物,更重要的是,任何人进入了共产党的体制,位置是必须的,否则就无法发号施令和工作。但是,事实证明,胡风从来没有考虑要去解放区,或者是香港。他一直坚持在国统区做一个自由创作人或者是自由出版人。

1949年7月,第一次文代会举行。大会常务主席团名单里面,没有胡风;会议选出的全国文联常委中,没有胡风。主席是茅盾,而他在国统区“左翼”作家中的影响,远远不及胡风,(两个副主席丁玲、柯仲平都是来自延安!)但是茅盾识时务,很快就紧跟了延安派,并且高举起“讲话“的旗帜。在给冀汸的信里,胡风是明白自己的身份了,所以他说,“目前有一个文艺工作者代表大会,非得参加一下不可,所以滞留在北平,但我对这毫无兴趣,只想多到实际里去接触。”

这个代表大会,当然指的就是第一届文代会。从胡风的信里,确实看见了他失落,但是这份失落可以有各种解释。在我的解读里面,他不再被人尊重,不再让人意识到他的价值,这是一份失落;但是同时,你也可以看到,胡风丝毫没有想到,要到这里面去搞人际关系,要抢到那个官位。他对朋友表述的,只是为自己失去了发言权而情绪低落;他更加希望的是,到实际里去呼吸空气,释放心中的郁闷,并不需要以当官来换取他的人生价值。

作为国统区的“左翼”作家的领头人,他是一个官员吗?

不是,而且,他也从来没有为了得到一个官位而去努力和争取过。实际上,他对国统区“左翼”文化的影响,是无可非议的。1949年以后,只要他努力,只要他肯去阿谀奉承,也只要他违背自己的良心,去拥护“讲话”,他是完全可以得到那个位置的。茅盾就一直把自己处理得很妥当。问题是,这不是胡风的作派,也不是他追求理想的终极目的。

当他从24年监禁出来以后,在他被迫害以致精神崩溃以后,他思考的竟然还是这些理论问题上的争论,他继续在写辩论文章,继续要表达他的主观战斗精神。这时候,他的理智已经完全不可能被控制,他有病。可是无意中,我们却看见了胡风先生最真实的一面,如果他想当官的话,这个时候,他也会控制不住地“流露”出他本质的愿望。结果,却是没有愿望当官。就是这样一个纯粹到极点的文人,还是会被很多人误解为“如果他当了官……”

C. 为什么人们会有这样的议论?

我想这可能是,胡风先生和他的分子们,在和别人论争的时候,表现的强势,以及他们所选择的语言的暴力性。难怪李洁非先生,在他写的《误读与被误读》的文章里,是这样说的:

“多少年来,胡风及其朋友们作为现代文字狱的受害者唤起人们的同情和义愤。难以置信的是,他们在没有失去自由之前,也是语言暴力的拥护者、参与者,也在自觉运用‘言论有罪’逻辑去打击他人,也企图通过引申和推演到政治层面去终止不同观点,剥夺对方的发言权—最终,对柄政者而言,胡风及其朋友们的话语同样存在利用的价值,同样可以充当罗织文字狱的材料。”

其实,语言变得暴力是在语境改变的状态下,渐渐改变,到最后是被强制地运用,不得不暴力。

试想,在1943年的时候,延安来人对重庆这些国统区作家,表现得趾高气昂的时候,冯雪峰也只是口头上骂了一句粗话:“他妈的,我们革命的时候,他在哪里?”等到胡风写文章的时候,他还是让舒芜执笔写了《论主观》,从文章里可以读到的是,一种论理,还是文质彬彬的。可是,革命不需要这些!批判在继续,等到1947年把胡风叫去香港接受批判的时候,语境已经完全变了,从当年的朋友乔冠华、邵全麟到林默涵、胡绳、黄药眠,已经变得气势汹汹,杀气腾腾,上纲上线,发动了猛烈的攻击,胡风是完全招架不住了。但是,即使这样,胡风还是不愿意低头,于是在1948年出版了《论现实主义的路》。

如果,认真阅读一下那篇文章,胡风的语言,似乎已经比1943年的更强烈一点,但是还够不上暴力语言。直到1949年以后,他们已经没有发言的空间了。绿原说:“解放后,阿垅、路翎受到批判也是令人莫名其妙。什么叫做莫名其妙的呢,不晓得为什么写一篇批一篇,写一个字批一个字。这就是成心地在那里不要你讲话。”在如此恶劣的情况下,大家都不愿意再这样“论理”了,所以就必须学会,以其人之道,还治其人之身。学会用对方的语言来说话了。这是合理的行为逻辑,所以即使像阿垅这样的文化人,也开始使用暴力语言,首先就是为路翎的创作论争、辩护。

试想一下, 1949年以后,作家已经全部体制化,在进入体制后,作家才有创作的权利,虽然体制并不保护个人写作的自由权利,但每一个人,只要服从领导和他们意识形态的制约,根据表现,再划分“行政级别”,最后就可以享受一定的待遇、特权,领取高低不等的工资,这就保证了最基本的生活;很多时候,还可以有一份优越、高于一般人的权力。体制改变了每一个作家,多数人都开始自觉地去服从领导,放弃“自由”的追求,在统一的意识形态下说话和思考,同时写作。

可是,追随胡风先生的分子们,他们既不想服从体制,但又没有多少自由的空间。他们还需要说话、发言、反驳,生在这样的体制环境内,他们就必须学会在体制的语境中,用体制的语言说话。特别在对胡风先生和他的朋友们,展开攻击和批判的时候,那些暴力语言是以正统姿态出现时,他们的回击也就必须使用同样的语言。如果你不这样说话,你就会显得软弱、愚蠢,甚至会被剥夺说话的机会和权利。这样的集权体制,语言不可能不暴力,不可能不强势!

就像文革中间,造反派、保守派,甚至是被关押审查的走资派,大家使用的都是文革语言,全都是暴力的,“革命就是暴动,就是一个阶级推翻另一个阶级的暴力行动”。如果,有人试图用正常的语言去表白或者写文章,这反而会显得非常滑稽。那时候,直到上面颁发下来的红头文件,都是具有暴力倾向。所以,我们今天来批判当年胡风和他的朋友们的“暴力语言”,必须提出当时的社会背景,以及使用的原因。在被批判的一方,在没有更多的选择时,不知道,今天的人,还能设想出什么样的语言,在那样的语境中,让他们为自己辩护和声张正义。离开了历史背景和前提批判“暴力语言”,是不负责任的表现。回头看看,胡适的文字和为人,是再不暴力的典型了,可是他当时在中国,是被完全妖魔化的面目出现在国人面前。

只有到生命的最后时刻,在监狱里,身患癌症的阿垅先生,他已经被体制彻底排斥的时候,在自己如此被迫害之后,他本该是可以用最暴力的语言,去控诉这个体制和行为时,他的语言却一点都不暴力,他回归到自己的语言,理性地无所畏惧地告诉后人:“从根本上说,‘胡风反革命集团’案件,全然是人为的、虚构的、捏造的。所发布的‘材料’,不仅实质上是不真实的,而且还恰好混淆了、颠倒了是非黑白。一方面歪曲对方,迫害对方,一方面则欺骗和愚弄全党群众和全国人民!我认为,这个‘案件’,肯定是一个错误。一个政党,一向人民说谎,在道义上它就自己崩溃了。这显然是政治迫害,政治欺骗,别的解释是不可能的。”

这就是,胡风和他的朋友们真正的语言,他们一旦不需要再和体制对话的时候,他们暴力倾向就彻底消除,他们回归自己的语言,他们的思考是独立的。

而最后,特别需要强调的,就是历来在理论和争执的时候,无论你的语言有多么暴力,从来是君子动口不动手。没有看见,最后暴力的语言,权力机构竟然可以在政治、精神到肉体上使用暴力手段来替代文字的。文革期间,胡风先生完全丧失自由,甚至被判处了无期徒刑,在那个时候,北京外调小组到监狱里找到他,让他揭发周扬。如果他有任何“暴力”动机,如果他要制裁周扬的话,这是一个最好的机会,借刀杀人,无可非议!可是,胡风先生以他做人的原则,对文学的虔诚态度,他拒绝揭发。

现在看来,王元化先生所说的:“如果他当了文化部门的领导人,可能比周扬还更坏。”这样的假设,是没有任何立足的根据和成立的可能。

2012/07/01于上海

来源:2014年第1期《随笔》