1941年底,还在德日意法西斯猖獗一时之时,比利时、荷兰、卢森堡、希腊、挪威、波兰、南斯拉夫、法国等八国在伦敦的流亡政府就设置了联络会议,专门研究战后处置战争罪犯之事。

1942年1月13日,联络会议在伦敦的圣詹姆斯王宫发表宣言,确定通过司法手段惩罚战犯。1943年10月20日,美英法中等17国在伦敦成立联合惩办战犯委员会,并初步拟定了战犯名单。

1942年2月,苏美英三国政府首脑在苏联雅尔塔举行会议,会议公报重申要公正而迅速地惩办一切战争罪犯。5月,苏美英中四国在美国旧金山召开的联合国创设会议上,决定于6月22日在伦敦举行会议,共议设立欧洲国际军事法庭的具体事宜。

德国投降后,苏美英三国首脑于1945年7月在德国波茨坦举行会议,签置了《波茨坦会议议定书》,其中包括了设立军事法庭审判战犯的条款。

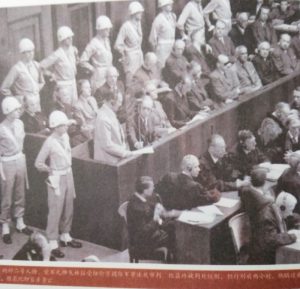

1945年8月8日,苏美英法四国政府在伦敦缔结了关于控诉和惩处欧洲轴心国主要战犯的“伦敦协定”,并通过了《国际军事法庭宪章》。宪章共30条,对设置法庭的目的、任务,法庭的职能、机构、管辖权等一系列问题作出明确规定。四国据此在德国的纽伦堡组成欧洲国际军事法庭,对纳粹德国首要战犯进行审判。

组建远东国际军事法庭审判日本战犯的法律依据,来自于1943年11月的开罗会议。中美英三国首脑在此会议上签署了“开罗宣言”。这是一份确定日本侵略罪行及战后处理日本问题的重要文件。

1945年7月,“波茨坦公告”发表,明确指出战后要对战犯进行法律制裁。在日本签署的投降书中,这一点再次得到确认。

1945年12月16日,美英苏三国在莫斯科举行会议,决定组成由美国、中国、英国、苏联、法国、澳大利亚、加拿大、新西兰、荷兰、印度和菲律宾11个国家组成的远东国际军事法庭。

1946年1月19日,盟国占领军总司令麦克阿瑟发布特别公告,宣布在东京成立远东国际军事法庭,并于同日公布了《远东国际军事法庭宪章》。远东法庭有权审判犯有以下三种罪行的日本甲级战犯:破坏和平罪;普通战争罪;违反人道罪。

“作为个体,他们的命运对这个世界并不重耍。但这些被告曾经代表了一场暴力的浩劫。这场浩劫,即使在这些被告本人化为齑粉的多年以后,其阴影仍将在地球上四处游荡。因此,我们现在的行为被赋予了极其崇高的意义。”

——美方检察长罗伯特。约翰逊在纽伦堡审判中的开场白

纽伦堡审判和东京审判都是“胜利者的审判”,那么它的崇高意义又体现在哪里呢?2003年第六期《书屋》杂志刊登了《“先审后斩”与战争逻辑》,这篇文章给大家阐述了民主国家是如何通过对战争罪犯的审判,体现出法治的公平和正义的。现在我给大家把这篇文章转摘评介如下:

有书载二战结束不久的一桩轶事:1946年,梅汝璈先生作为远东国际军事法庭的法官抵达东京。在一次宴会上,盟军最高统帅部的中国联络官与在日本考察的时任上海市教育局局长顾毓琇一起,将一把宝剑赠予梅汝璈.梅先生双手接剑,谦虚道:“‘红粉送佳人,宝剑赠壮士。’可惜我非壮士,受之有愧。”顾毓琇回答道:“你代表四万万五千万中国人民和千百万死难同胞,到这侵略国的首都来惩罚元凶祸首。天下之壮烈事,以此为最。君不为壮士谁为壮士?!”听罢此言,梅先生抽剑出鞘,激昂慷慨:“戏文中常有‘尚方宝剑,先斩后奏’。如今系法制时代,必须‘先审后斩’,否则,我真要先斩他几个,方雪我心头之恨。这些战犯扰乱了世界,残害了中国,同时也葬送了日本的前途。这真是‘自作孽,不可活’。我中华民族素来主张宽恕以待人,但为防止将来再有战争狂人出现,对这些战犯必予以严惩。非如此,不能稍慰千百万冤死的同胞;非如此,不能求得远东及世界和平。我既受国人之托,决意勉力依法行事,断不使战争元凶逃脱法网。”

有书载二战结束不久的一桩轶事:1946年,梅汝璈先生作为远东国际军事法庭的法官抵达东京。在一次宴会上,盟军最高统帅部的中国联络官与在日本考察的时任上海市教育局局长顾毓琇一起,将一把宝剑赠予梅汝璈.梅先生双手接剑,谦虚道:“‘红粉送佳人,宝剑赠壮士。’可惜我非壮士,受之有愧。”顾毓琇回答道:“你代表四万万五千万中国人民和千百万死难同胞,到这侵略国的首都来惩罚元凶祸首。天下之壮烈事,以此为最。君不为壮士谁为壮士?!”听罢此言,梅先生抽剑出鞘,激昂慷慨:“戏文中常有‘尚方宝剑,先斩后奏’。如今系法制时代,必须‘先审后斩’,否则,我真要先斩他几个,方雪我心头之恨。这些战犯扰乱了世界,残害了中国,同时也葬送了日本的前途。这真是‘自作孽,不可活’。我中华民族素来主张宽恕以待人,但为防止将来再有战争狂人出现,对这些战犯必予以严惩。非如此,不能稍慰千百万冤死的同胞;非如此,不能求得远东及世界和平。我既受国人之托,决意勉力依法行事,断不使战争元凶逃脱法网。”

今天来读这段文字,颇让人生出一些想法。梅先生早年便获美国芝加哥大学法学博士学位,赴日时已是国内最具声望的法学家之一,时任中华民国立法院委员。有着这样的背景,他当然懂得作为一个理性的法官应有的中性立场,而在审判前在公开场合向社会公众表明定要严惩被告人——哪怕这些被告人的的确确是十恶不赦的战争元凶——也不能不说有先入为主、审前预断之嫌,从而倾斜了法官的公正立场。说到这里,不由得想起美国影片《纽伦堡审判》中那位由史宾塞。屈塞扮演的美国大法官,平时一脸冷峻如岩石,于公众场合对即将开审纳粹时期德国司法官员们所犯罪行的案件绝不表露态度;即使在庭审中观看作为战犯罪证的纪录影片时,面对着达豪集中营里那些残酷到令正常人无法直视的镜头,也不过是紧绷嘴角,沉默无语,眼镜片后眯缝着的眼睛里偶尔有愤怒的寒光,也一闪即逝。然而,一俟审理结束,在法庭上宣布判决时,大法官则仿佛沉眠多年的火山骤然喷发,激情奔涌,倾泻千里,滔滔宏论,滚烫灼人,把平时读起来不免生硬的判决词,挥洒得淋漓尽致,一字一句撞击听者心房,叩响耳鼓,余音久久不绝。历史真实中的那位法官是否如此,不敢妄猜,但我以为,在史宾塞。屈塞出色演技的背后,显然是显示西方现代法治理念对于一个理性法官的完美要求——理性远离激情。这样说,并非有意贬低了梅先生。实际上,如果将审视的眼光从21世纪的今天回溯到梅先生所处的彼时彼地:堂堂中国人持剑东瀛,面对双手沾染三千五百万同胞鲜血的恶魔,若不拼全力迸发出誓斩凶顽的怒吼,这种理性的冰冷或许倒是令人齿寒,且多少令人生疑的。倘若我们能够忽略这一可以理解的瑕疵,那么,凸显于眼前的,倒是梅先生那与热血激情同在但却足以清醒表达一个法律人之理性的两个关键词:法制时代,先审后斩。

纳粹德国的投降标志着第二次世界大战欧洲战事正式结束。接下来,如何惩治纳粹分子犯下的罪行?如何惩办战争罪犯?全世界都在关注着这些严肃的问题。

人们的关注并非没有理由。就在纳粹德国的二号人物戈林向盟军投降的当天晚上,他就被请到了美国军营,拉着手风琴与美国军官搞起了“联欢活动”,一直折腾到凌晨两点多,才醉醺醺地回到了囚室。面对外界的质疑,盟军统帅艾森豪威尔严厉谴责了那些违纪的军官,并下了一道命令:赫尔曼。戈林今后所受的待遇,不得有别于任何一名战俘。

戈林事件固然令人不安,但纳粹德国前驻波兰总督汉斯。弗朗克的遭遇同样让人们忧虑:在被关进监狱时,他曾被逼着在二十多米长的两排美国大兵中间穿过,并遭受了残酷的殴打。尽管戈林和弗朗克所受到的待遇可谓天地之别,但却反映出盟军内部对纳粹分子的认识分歧。究竟是给予这些战犯以公正的审判,还是对他们施加战胜者的惩罚?人们都在等待着这个问题的答案。

可以想像,在大多数战争受害者的心中,选择后者是一件理所当然的事情。美英苏三国首脑在1943年的德黑兰会议上曾作出决定:“任何一个参与了犯罪和处决的德国军官、士兵及纳粹党员都要被带到他们曾对之犯下罪行的国家,以便这些国家根据自己的法律进行起诉和处罚。”如果这个计划在战后得以实施,那么,不可胜数的前德军官兵就会出现在很多国家的法庭中、监狱里和死刑场上。而美国财政部长摩根索在战争结束前拟定的一个秘密计划则是:拆除德国所有的工业设施,把德国彻底变成一个农业国家;把德国战俘作为强制劳动力使用,重建遭受战火蹂躏的欧洲。很明显,这是一个以牙还牙的复仇计划。

对于纳粹头目,有人主张根本不需要审判,直接枪决。持这种看法的人为数不少,据说连罗斯福总统也有这种倾向。但是,罗斯福总统的秘书塞缪尔。罗森曼对此坚决反对。他激动地说:“如果战争期间,德国人可以不经审判而杀人是犯罪的话,那么,盟军这样做也是犯罪!”

正是在这种众说纷纭的情况下,1945年2月,罗斯福、丘吉尔和斯大林在雅尔塔会议上郑重宣布:赞成对纳粹战犯付诸法律审判。这一声明一经公布就立刻震动了全世界,无论是战争的受害者还是战争的罪魁祸首。

战败者成为胜利之师的阶下囚,大抵是几千年人类战争史循环上演的一个个结局。尽管胜利者与战败者的道德位置有时完全与战争的胜负无关,但是就第二次世界大战而言,胜利者——反法西斯同盟国——始终占据着道德的制高点;而失败者——法西斯轴心国的战犯——却是一群人神共愤、天下人皆可得而诛之的刽子手,却是无须置疑也不容置疑的。然而,这种明显的反差并不妨碍梅先生依然喊出:“法制时代,先审后斩”。在梅先生看来,战争罪犯们固然该杀,但胜利者却不能凭借取得的强势权力和道德优势不经审判便开刀问斩。只有经由正当的司法程序,以“看得见的正义”之手拉起绞索,竖起断头台,才能实现经得起历史追问和敲打的正义,才能使斩杀表达出真正的道德胜利。换句话来说,法秩序中所追求的公平与正义,与胜利者们是否握有强势权力和是否立于道德制高点并无太大的关联。

战败者成为胜利之师的阶下囚,大抵是几千年人类战争史循环上演的一个个结局。尽管胜利者与战败者的道德位置有时完全与战争的胜负无关,但是就第二次世界大战而言,胜利者——反法西斯同盟国——始终占据着道德的制高点;而失败者——法西斯轴心国的战犯——却是一群人神共愤、天下人皆可得而诛之的刽子手,却是无须置疑也不容置疑的。然而,这种明显的反差并不妨碍梅先生依然喊出:“法制时代,先审后斩”。在梅先生看来,战争罪犯们固然该杀,但胜利者却不能凭借取得的强势权力和道德优势不经审判便开刀问斩。只有经由正当的司法程序,以“看得见的正义”之手拉起绞索,竖起断头台,才能实现经得起历史追问和敲打的正义,才能使斩杀表达出真正的道德胜利。换句话来说,法秩序中所追求的公平与正义,与胜利者们是否握有强势权力和是否立于道德制高点并无太大的关联。

其实,这样的理念不唯梅先生所独有。早在1945年1月,美国国务卿、国防部长、司法部长就向罗斯福总统建议,在当时的情势下,尽管有条件无须审判便可处死希特勒、希姆莱等纳粹战犯,而且这样做有明确、迅速处理问题的优点,但是,“公正、有效地解决问题的方式在于使用法律手段。在审判之后,宣告这些罪犯有罪,才能进一步最大限度地赢得我们这个时代的公众的支持,并且赢得历史的尊重。除此之外,使用这种法律手段,还将使全人类在未来的岁月中,能获取研究纳粹罪行与犯罪程度的真实纪录。”正是在这样一种理念下,经过诸同盟国的合力推动,纽伦堡国际军事法庭和远东国际军事法庭才得以产生,德日法西斯战犯们才得以被永远地钉在历史的耻辱柱上。而值得注意的是,当时的英国首相丘吉尔则坚持认为盟国完全可以不经审判便即时枪决战犯,并以其一贯果决的态度将之迅速付诸行动。有资料显示,英军曾在丘吉尔的指示下组成秘密的特别行动小组,常常不经审判便将一些劣迹斑斑的纳粹分子秘密枪决。而这一行动甚至延续到战后。

我毫不怀疑,这些纳粹分子之所以被不审而斩,完全是其法西斯行径的当然结果。而且以如此手法从肉体上消灭法西斯,尤如将墨索里尼和他的情妇倒挂在米兰的广场上一样,的确让浸泡于血海中太久的人们宣泄了莫大的复仇快感。然而,我的疑问在于,这样的方式是否合乎一个法秩序社会追寻正义的逻辑,抑或仅仅是对战争逻辑的延续?

纽伦堡审判根据下述四条罪行起诉和定罪:一、违反国际协议,策划、准备、发动或进行侵略战争罪。二、参与实施战争的共同计划或阴谋罪。以上两条合起来被称为破坏和平罪。三、战争罪(指违反战争法规或战争惯例,尤其是违反关于对待战俘的国际协议)。四、违反人道罪(指在战前或战时对平民的屠杀、灭绝、奴役和流放等)。最后一项控罪应该是纽伦堡审判中最为重要的一环。

这里要指出的是,“伦敦协定”并没有多少国际法的依据。实际上,是纽伦堡国际军事法庭自己创设了新的法律,并对这些新法律进行追溯适用。也就是说,被告在实施他们的行为时,当时的国际法(如《日内瓦公约》、《海牙公约》、《非战公约》)并没有规定他们的行为是犯罪行为,但是他们即将为这些行为而受到审判。然而,1945年世界人民对纳粹暴行的强烈愤怒迫使盟国对纳粹分子进行公开惩罚。

当时,国际社会的反纳粹情绪十分高涨。在法庭上出示的纳粹的资料显示,被纳粹杀害的犹太人高达六百万。但是要证明屠杀罪还存在一定的问题。纳粹头子希特勒、戈培尔、希姆莱均已自杀身亡。纳粹党领导人当中只有戈林一个人落在盟军手中。虽然有证据证明他是纳粹的决策者之一,但是没有证据证明他跟后来被称之为“大屠杀”的迫害行为有关。

因此,盟国对纽伦堡审判进行了充分的准备,收集到的各种纳粹文件及其他文字材料重达上千吨,选出可作证据的材料三千多份,加以核查、分类、登记、打印,并一一译成英、法、俄三种文字,最后呈交检察官备用。此外,控方还集中了一批人证。

纽伦堡审判是国际司法史上的一个里程碑。这次审判取代了当时现有的法律,成为新的国际法的判例。1944一1945年冬天,纽约的律师团创设了审判纳粹领导人的国际军事法庭,为审判确定了框架。这样就可以避免各个战胜国根据本国的军事法律对战犯重复审判。美国对于中立审判有比较全面的看法,而且希望避免世界舆论谴责战胜国操纵审判。因此,在美国的坚持下,所有的法律程序都尽量全面细致,所有的判决都经过慎重的考虑。由于美国在审判中起主导作用,审判采用的主要是英美法系的辩论制度,而不是欧洲大陆法系的讯问制度,证人不进行法庭质证,被告作证前也不必宣誓。虽然对于某些指控的合法性有争议,但总的来说,纽伦堡审判为以后对破坏和平罪、战争罪、违反人道罪的审判奠定了基础,标志着国际法的一次重大发展。

纽伦堡审判是人类历史上第一次对侵略战争的组织者、策划者、煽动者和计划执行者进行的国际审判,开了将战犯押上国际法庭接受法律惩处的先河。更重要的是,纽伦堡审判确立了人权的普遍性原则。以后的实践表明,这一原则立即得到了国际社会的广泛认可。此后,在《世界人权宣言》(1948年)、《欧洲人权公约》(1950年)、《公民权利和政治权利国际公约》(1966年)等诸多世界性、区域性的人权宣言和公约中,都闪烁着纽伦堡世纪大审判限制国家主权、保护人权的光辉。

(未完待续)

荀路2020年2月20日