辛亥革命之後,帝制的最坚韧的鼓吹者,不是清帝国的遗老遗少,也不是支持袁世凯称帝的「筹安会」诸君子,更不是导演溥仪复辟丑剧的张勋和康有为,而是文质彬彬的儒者钱穆。钱穆的弟子余英时说,「钱先生有明确的价值取向——他信奉儒家的价值系统」。

辛亥革命之後,帝制的最坚韧的鼓吹者,不是清帝国的遗老遗少,也不是支持袁世凯称帝的「筹安会」诸君子,更不是导演溥仪复辟丑剧的张勋和康有为,而是文质彬彬的儒者钱穆。钱穆的弟子余英时说,「钱先生有明确的价值取向——他信奉儒家的价值系统」。

然而,钱穆的思想和着述与他的现实生活是脱节的。余英时回忆了二十世纪五十年代初在香港新亚书院的一个细节:「我最初在新亚,听钱先生的课,留下一个难忘的印象。钱先生当时气大得很,拼命地骂美国。我最记得有一次,旁边有一条狗,他骂杜鲁门,什麽总统,穿个花衬衫,夏威夷衫嘛,你看那个狗,就比杜鲁门有尊严。这很使我吃惊,觉得太主观,太情绪化了。杜鲁门穿花衬衫有什麽罪过呢。这给我很大的警惕,必须避免主观,更不能情绪化。但这在钱先生只是偶一有之,对我则成了一大启示。」为了捍卫儒家道统,钱穆反美丶反西方丶反帝国主义的情绪激烈而持久。而正是在那段时间,钱穆所得到的研究资助来自於美国亚洲基金会和美国雅礼协会。也许因为走投无路,才不得不接受「嗟来之食」?

钱穆的思想和着述围绕对儒家的信仰展开,他是一位有宗教情怀的历史学家。爱屋及乌,为儒家辩护,自然就引申到为皇帝丶皇权以及秦汉秩序辩护。钱穆的重要作品,如《国史大纲》丶《中国近三百年学术史》以及《中国政治传统》,皆围绕此一主题下笔——中国传统政治绝非可仅仅以「君主专制」简单概括,实为「一种自适国情之民主政治」。

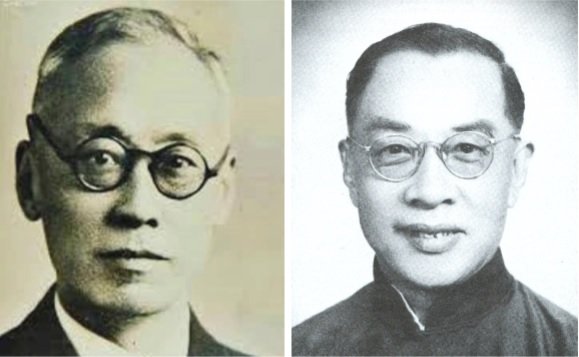

因主导起草一九四六年的《中华民国宪法》而被誉为「中国宪法之父」的政治学者张君劢,在晚年写了一本篇幅十五倍於钱着的《中国专制君主之评议》,对钱着进行批判。当时,张君劢寓居海外,流离穷厄,以一己之力抗衡国共两党,读了钱穆的着作之後,有感而发,正如其儿子回忆说,「钱先生为当代史学名家,他的看法若果流行,必将影响今後国人之政治思想甚大」,故而张君劢不惜「伏案劳行,登下作书」,与之商榷。这是一场中国现代思想史和政治史上被忽略的却有具有指标性的辩论。

钱穆为中国君主制辩护的主要论据是,中国自古以来即有一套精密的政治设计,如宰相丶三省及文官体制,有力地制约了君权的独裁和扩张。比如,钱穆指出,中国秦以後的政治传统,保留君职与臣职的划分,即君权与臣权之划分,也可以说是王室与政府的划分。钱穆又认为,宰相是政府领袖甚至是「副皇帝」,实际执掌行政大权。钱穆还对唐宋的中书丶门下丶尚书三省制赞不绝口,皇帝的诏书由三省共同完成起草丶审核及覆审才算合法并生效,比之西方的三权分立更优,他甚至举出有大臣封还诏书乃至焚诏的例子加以证实。

对於钱穆的有关论述,张君劢首先指出,钱氏错在对史实的叙述「掩其不善而着其善」,也就是精心选择部分史实支持其观点,有违史家对真相和真理的持守。张君劢批评说:

宰相丶三省丶文官制,皆由君主制中所流衍而出,其制度之忽彼忽此,其人之忽黜忽陟,皆由君主一人之好恶为之,不能与今日西方国家之内阁总理与文官制相提并论。……钱先生以为君主专制之名不适用於中国之君主。试考秦丶汉丶唐丶宋历史,自秦始皇以下逮洪宪帝制,何一而非以一人之意独断独行,视天下为一家私产者乎?

张君劢列举了历朝历代暴政之史实後指出:「至於女后之易代,宦官之横行,外戚之宠幸,皇子之争夺,权臣之窃柄,藩镇之跋扈,流寇之猖獗,皆由专制君主同根而生之花果,自秦迄於清,无代无之。吾侪生於今日,对於旧日之传统政治,奈何恋恋不舍哉?」

对君主专制之批判,当然不是始於张君劢。明末之李贽有打油诗:「皇帝老子去偷牛,满朝文武做小偷。」黄宗羲说过:「为天下之大害者,君一人而已矣。」顾炎武说过:「人君之於天下,不能以独治也。」唐甄说过:「自秦以来,凡为帝王者皆贼也。」。作为在日本早稻田大学和德国柏林大学受过现代学术训练的法学家,张君劢特别注意到黄宗羲已指出中国历朝历代所行的都是「非法之法」:「人主既得天下,惟恐其祚命之不长也,子孙之不能保有也,思患於未然以为之法。然其所为法者,一家之法,而非天下之法也。是故秦变封建而为郡县,以郡县得私於我也;汉建庶孽,以其可以藩屏於我也;宋解方镇之兵,以方镇之不利於我也。此其法何曾有一毫为天下之心哉?而亦可谓之法乎?」

张君劢对君主专制的批判以及对钱穆的反驳,其长处在於用西方民主宪政体制来对照中国君主专制,如同照妖镜般照得妖精纤毫毕露。他直言不讳地指出,钱穆「未登西方之堂奥」,而自己「留西较久」,故而能就中西政治之理论制度互相比较,且说明其所以优劣高下之故。

张君劢发现,中国传统政治之缺失,在於君主为最高权威,为权力的根源,并无方法以范围之,且君主之产生,复无一定之规则可寻。换言之,即缺少一部国家的基本大法——宪法——作为准则,中国的一切动乱,实根源於此。「我们今日切不要因为民族和文化的感情,对固有的传统过於美化和理想化,而忽视或故意贬抑现代文化的进步因素。」

张君劢之着作,不仅仅是对钱穆观点的批评,而是以其哲学之高深造诣和对西方民主宪政之了解,来批判中国传统政治,剖析中国传统政治之得失,即为君主专制,此由於君主为权力之根源,其权力无由限制,而国家并无一部成文宪法以范围之,於是君主得恣行其所欲。随君主而存在之封建丶外戚丶宦官,乃得以操纵中国之政治,於是政治少上轨道。

「张钱之争」过去了半个多世纪之後,作为钱穆的弟子的余英时坦承道:「在思想方面,我相信钱先生对我很有意见,而我也不能完全接受他的看法,但彼此只是心照不宣,从未说破。」余英时否认自己是新儒家之一元,他对儒家的未来的看法是:「我不敢妄测儒家的现代命运,不过从历史上观察,我们可以清楚地看到:儒家的新趋向大致是退出公领域而转移到私领域。」他对西学及西方民主政治的看法则是:「民主体制是开放而不是封闭的,一切必要的改变与革新都在和平过程中完成,可以避免传统改朝换代所必然带来的暴力。只有民主社会才是长期稳定的真实保证。」

张钱之争,其实是胡适与钱穆争的延伸,争的是以「西学为体」还是以「中学为体」。这一场争论至今仍未结束。余英时的态度是:

我当时关心中国现代化的问题,怎麽样变成一个现代的问题。在这一领域中,钱先生和胡适便分道扬镳了。钱先生仍可说是「中学为体」,胡则倾向西化,後来改称「现代化」。我大致处在两极中间。我认为中国传统是既存事实,不可能完全抛弃,只能逐渐改进,而现代中国也不能不接受某些普遍价值,一定程度的西方化也无法避免。中国必须全面拥抱这一源於西方的最新体制。我认为这才是真正的「全盘西化」运动。

来源:新头壳