2020-03-19

我生来就是个流亡者

我会三种语言

当我歌唱时

我用母语

我的额头烙印着一个R字(注:Refugee,难民,以R字开头)

要用博意读作

RANGZEN 独立

自由,意味着RANGZEN

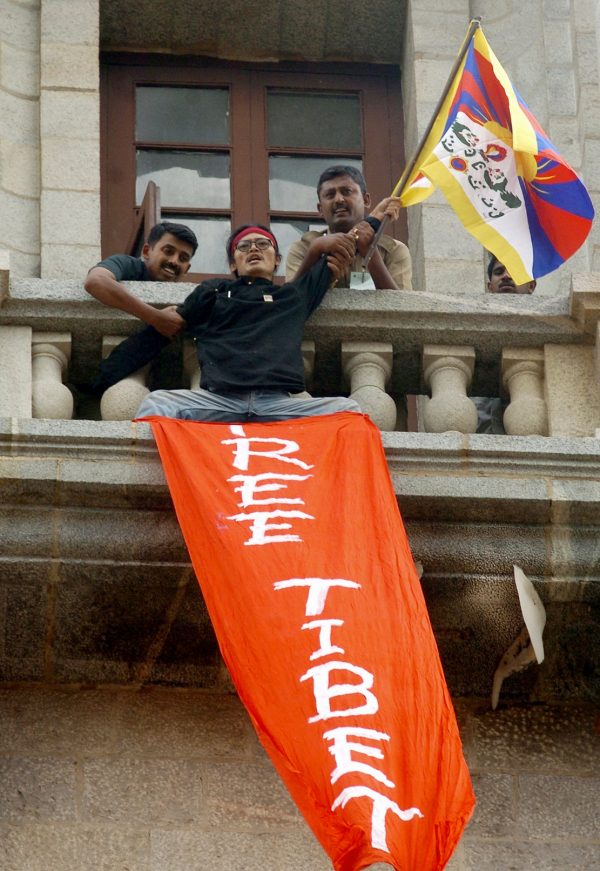

2014年3月,喜马拉雅山脚的达兰萨拉仍寒风刺骨,崎岖的山径上蓝色的虞美人绽放著梦的釉彩。那位头戴红布条,脸庞如冰雪雕刻般坚毅的男子匆匆向我走来,无论在世界的任何地方,在多么嘈杂的人群中,谁都能一眼认出他。

一位真正的诗人,他(她)独异的气质、语言、力量如渗透时光的黑色沼泽。那红布带,是母亲分娩时赐予他的宿命的胎记,他生来就是个流亡者,如果他不能回到自由的故乡,他不会摘下红布带。

“如果问我从哪里来,我将永远找不到答案,因为我从来就没有觉得我真正属于过什么地方,从来就没有过真正的家”(《我这种流亡》)。

61年前,他的父母和其他八万达赖喇嘛尊者的子民一样,于突如其来的战乱中,扶老携幼匆匆离开了正在耕作的土地,喂养的牲畜、柴火上煮的奶茶、甚至来不及带上一捧故乡的热土,就成为失去家园的流亡者。很多人倒薨于炎热、疾病,再也爬不起来。

他生于公路建筑的简陋帐篷里,劳累与饥寒的母亲,甚至记不住他的出生年月。他的父亲以为很快就能回家,“图博才是我们真正的家”,其他,都不过是人生的临时寄居所,每逢雨季,宁愿动员全家大小用锅碗瓢盆去接漏雨,甚至没有想到使用好一点的建材修理屋顶,–奥德修斯和他的士兵流亡十年终于踏上返乡之旅;摩西带领以色列人出埃及,历经四十多年的艰难跋涉,尽管他在就要到达迦南之时死去,但以色列人终于摆脱了被奴役的命运;而今的博巴(西藏人)已经有十几万人规模,长达61年的现代流亡,仍未走到终点,其艰困与苦难史上罕见。

我们聚集在那间铁皮屋顶的屋子里,小煤气炉上“滋滋”地烧着红茶,他盘坐在他的王国中央-床上尽是书籍、手稿、和他手工制作的毛边本诗集,一美元一本,这是他仅有的收入源,用以购买充饥的馕饼和长途汽车票。

第一代流亡博巴老人死了,年轻人不懂图博的传统葬礼仪式;一出生就在“自由”像空气一样自然的世界里长大的下一代,为融入所在国的生活而挣扎 ,祖先的语言、祖先的故土祖先的一切,已经越来越遥远,“What’s in a name ?” (名字究竟算什么?)似乎在所谓“世界公民”、“地球人”的政治正确的大潮汐中,成为一只难以孵出幼雏的石鸟。

他背负着他的诗集,像苦行僧甘地一样,走遍印度博巴居住的地区,朗诵,疾呼,唤起无根漂泊的流亡者第二代,第三代祖先的记忆,自由的珍贵。

他的声音如砂砾上燃烧着的寂静的火焰。

三十九年的流亡,

未曾有哪个民族支持我们,

未曾见过哪个有血性的民族!

我们是这里的难民

一群失去祖国的人。

不属于哪个国家的公民。

……

在每一个检查岗口。

我是一个“印度博巴”,

我的身份证,

我必须每年更换一次,

鞠躬一次,

一个在印度出生的外国人,

我不止是一个外国人,

除了我多褶皱的博巴面孔。

“尼泊尔人”?“泰国人”?“日本人”?

“中国人”?“那加人”?“曼尼普尔人”?

但从来没有人问过我:“你是,一位博巴”?

我是博巴,

但我并非来自图博,

从来没有去过那里,

我却梦见,

死在那里。

从少年时代开始,他就常偷偷地跑到拉达克(Ladakh)的山丘上远眺,终于在大学毕业那年,忍不住岩浆般的热血–仅仅只为看一眼母亲的大地–他独自一人翻越拉达克的残雪的山隘口,徒步走向故土。入境仅仅只有几天,他就被牧羊的同胞出卖。

1987年达赖喇嘛在美国国会人权小组会上发表关于图博地位问题的“五点计画”之后,至1989年,图博发生了一系列的抗议运动,当局软硬兼施双管齐下,同时祭出重赏奖励相互监控与告密,正如图博女诗人唯色的长诗《图博特的秘密》中写道的:“背叛与出卖,在窥探和窃窃私语中悄悄进行,干得越多,越能够得到丰厚的赏赐”;有人说:“博巴的恐惧用手就可以感触到,但我想说,真正的恐惧早已融入空气之中”。

他被逮捕,关入拉萨的监狱,在监狱里,在凌辱与折磨下,他终于与其他“政治犯”得以心心相印的交流–没有笔,有人在放风时递给他一种小药片似的东西,用这种小药片,指甲或小钉子在黄色的布或者纸上能掐出红色印迹的字—而红字–正是那个党的象征,他们以此躲过看守的突然袭击。 三个月后,他被以“非法入境者”罪名赶出他世世代代的家乡。

“是否憎恨过出卖你的同胞,如果有把枪,是否想立即毙掉那迫害博巴的加米(汉人)?”我问。“不,从不。他们(境内的博巴)与我们,手心手背血脉相连,同为一体。加米(汉人)给我们造成永远难以愈合的伤口,1989年天安门运动改变了我对加米(汉人)的认识”。

他那茶色墨镜背后的目光里,流淌著一条泛光的河。

2001年,他的英文散文《我这种流亡》(My kind of Exile》获全印度“Outlook-Picador”非小说类文学奖。他出版了多种诗文集,并有其他语种的翻译版本。

三月,是在达兰萨拉与他一期一会的佳期。

但他被“消音”的蛰伏期,不是来自中国,而是印度警方援用一条刑事法令,将他画地为牢–不允许他离开达兰萨拉。同时由于他“激进”的思想,走“中间道路”的流亡政府有时也不待见他。而他始终认为“中间道路”是一条迫不得已的智慧策略,因为他和他的“激进”伙伴挺身匍匐在前方,后方才可能走“中间道路”。

几乎任何抗议活动中都有他的身影,他无数次被捕,被打,无数次出庭(印度的法庭效率之低真是折磨人)他唯一拥有的武器是,思想,身体和热情。所有的“抗议,只是为了凸显异议”。没有人,生来就是被打败的。

去年夏天,几经周折,他终于收到了我翻译的日文版诗文集《一个人一支侦察队》,(他的作品选集。与田岛女史合译。书肆侃侃房出版,2019年),刘毅的黑白油画为封面,唯色的序《你我流亡的命运》。

他的名字叫丹真宗智(Tenzin Tsundue),一个战斗的非暴力诗人。

刘燕子——中日双语作家,日本国立大学教师。中文著作:《你也是神的一支铅笔》、《这条河,流过谁的前生与后世》、译著《没有墓碑的草原》(台湾八旗出版社)等等。日文译著:《中国底层访谈录》、《杀劫—镜头下的西藏文革》、《西藏的秘密》、《从天安门事件到零八宪章》、《刘晓波传》等……

来源:rti