43、云公祠

1951年,管辖社港、大洛、泮春、龙伏四个地区的区政府,设立在泮春周氏宗祠里,法庭和班房当然也设在这里。我在永兴寺读书时的校长俞名生和班主任寻振黄也就是被关在这里,我们学生们的请愿报告也是送交到设在这里的区政府,这是1950年冬天的事情了。

区以下设乡,我们所处地段叫石江乡,石江乡管辖现在的石江村、黄桥村的太白片、社港镇的杨源村(此村于1958年大跃进时从石江村划出),乡政府设在刘氏宗祠。

土改时,石江乡的乡长是洞庭黄的赤贫户陈阳生,陈是个地道的青年农民,一无舌辩二无文化,主持会议时,总是一副老实巴交的样子,纯粹是一个基层干部的培养对象,也是一个贫苦农民执政的典型形象。

土改结束后,陈被调到浏阳东乡做乡干部,也在那里落脚生根,再也没看见过他,甚至连陈阳生三个字也没听见提过了。我想他现在应该是七十几挨边八十的人了,虽时隔六十年,一个憨厚平实的陈乡长的印象并没模糊掉。

还有一个上面派来长驻石江乡的工作队,叫赵护国。赵是个坚持原则而平易近人的土改干部,与当地干群的关系很好,本世纪初还来太白看望过族叔沈兆颂先生。

一个管财粮秘书的叫陈绵初,本世纪初曾和沈兆颂、戴兆平、王冬爱、陈操存等五位先生到蹉跎坡来走访过,我办了午宴招待他们,写了四首七律用镜框装着,都是夸奖育才树人的内容。到现在,只剩下病中的沈兆颂,其他几位先生都已先后作古。

第四个职务,是乡上管武装的民兵大队长,叫沈咏山,后来离队无公职,也不知是什么原因。

总之,一个石江乡政府,只有四五个干部,是名副其实的精兵简政。而后来自人民公社以后到撤区并乡建镇,乡镇干部动辄超过百人,形成了一个庞大的组织机构,为土改时的二十倍。

这其实也不奇怪,因为那么多的委、办、所办公室是需要人去填满的,计生办去捉人拆屋下瓦抬东西等,都要聘请不少临干。积极拼命的计生临干,后来不少转正,甚至当了重要职务。

大跃进时,龙伏成立了万能公社,后来又改为红专公社,作为原石江乡公所驻地的刘氏宗祠于是就此拆掉,荡然无存。现在从我当时画的一副《三联坝风光图》中,还能看到刘氏宗祠一角,那高高翘起的马头垛子墙。

土改前夕,一个新的机构在石江乡陈氏宗祠成立了。这个地方又叫云公祠,这个新机构叫支前委员会,杨源的戴炳焕任委员长,石江陂的雪谈子(陈振湘)任支前主任,操胖子(陈操存)任秘书,其余的委员是保长(全道士)沈全福、(壁天经)刘壁光等充任。

我不想去云公祠玩,因为怕哪个瘪鼻子的漆皮匠,他个子不高,很干瘦,住在云公祠上栋的偏房里;还怕那个雪谈子,他满脸络腮胡,一只瘸手,撑着一根竹节特别突出的自由棍;最主要的是,我也怕那个打过我屁股的操胖子,他是我的启蒙老师之一。

至于什么戴委员长之类,我不认识,也无所谓什么怕,更不懂得什么支前支后。印象最深的是地方流传耳熟的一个故事,这个故事叫“河海打报告,还不是……”,成为地方经久流传至今的口头禅,经常被像学生造句一样,用在一些不好收场的尴尬场合,如每逢开会不好做结论或者不了了之时,大家就喜欢说声:河海打报告,还不是……

河海何许人也?他叫沈河海,手极巧,篾匠出身,学会了刻章、修表和镶牙。有了一点积蓄后,在社港镇上开了家花纱经营店,由河师傅变成了河老板。又置了几亩水田,在土改前夕盖了半栋土木结构的房屋。于是土改时划了个地主兼工商业的成分,新房改给了两户贫农,自己被安置住在宝乔祠。

按派份,我经常叫他河伯伯,他的独生儿子就是和我风雪与共过蕉溪岭的沈福厚。大人们说他有三兄弟,兄叫金海,弟叫银海。小时家里极穷困,三兄弟都跟母亲讨过米,因大水冲毁了房屋,后来从大家塅迁来此地。

支前委员会向河海下了支援粮食的条子。河海于是就到云公祠,向支前委上呈请求减支粮的报告,这个报告是儿子写的,河海是半文盲,只能把报告背诵得滚瓜烂熟,来到支前办公室,立正,敬礼,开始背诵:

“报告戴委员长,两位保长到此,我是桃美洞沈河海,久闻中国人民解放军到此,岂不欢迎了不得。我在去年突然起栋屋,今年猝然欠身账,请求人民政府减几百斤粮。是减得的话,恭维毛主席万岁万万岁!是减不得的话,还、还、还不是……”

河海很尴尬,决不能说减不得就不恭维毛主席万万岁,或只恭维几千岁几百岁等,只好用“还不是……”敷衍过去。支前委听了这报告以“还不是……”收场,也觉啼笑皆非。至于是否减了粮,不知所终。

土改前夕,某夜突击大追捕。支前委的雪谈子、操胖子、全道士和壁天经等都关进了云公祠的仓房里。戴委员长也从杨源老家抓获,用铁丝穿过双掌虎叉(合谷穴),关进仓房里。其他的土豪绅士等浮头鱼,都被一网打尽。

此举从此拉开了土改的序幕。暴风骤雨带来了紧张的空气,云公祠也成了临时班房,除了背着梭镖放哨的民兵外,再也无人敢去那里,只偶尔看到被押进押出的人犯。

土改后,河海虽是地主分子,但是允许在社港镇上经营点钟表修理店,重操旧业。1956年我在社港完小教书时,还去他那里闲坐过,我的脑子里仍然出现过那“河海打报告,还不是……”的典故。

1958到1960年间,我在浏阳看守所关押时,一次送东西到三口煤矿劳改队,看到河海伯也在劳改,才知道他判了七年刑。他这次再次重操旧业,但不是钟表镶牙,而是老手艺,做篾匠织簸箕。我送了点副食品给他,他很感动。

后来三口煤矿的犯人转到了醴陵瓷厂,我的同案犯焦七海和沈皆遂也在那里劳改。后来听沈皆遂说,河海伯牢死在醴陵,他知道埋在简家冲的某地地方,愿意带他儿子沈福厚去把骨头移回来。福厚没去,只是在母亲坟茔的墓碑上刻上:“与母同茔,魂归故里”几个字。“河海……还不是……”从此了结。

云公祠除了立过支前委以外,接着是土改时的临时牢房,也是社教时开批判会的地方,同时还是大革命时期农民协会的办公处。马日事变后,住在这里的农协会主席陈盟西被土豪陈继纯指使陈启法和绥和乡众多团丁围攻杀害。于是每年清明祭扫烈士墓时,也把这里作为阶级斗争革命传统教育的圣地。

文革时,云公祠的砖瓦石木都拆走建了新开完小,春田村的文秀宗祠也在此劫拆除。云公祠原址上开了田土,整个石江陂陈姓屋宇几乎全部拆除改建到附近的网江岭上,只有三户人家在此原地拆屋重建。

云公祠前面是一片稻田,坐东向西朝着九龙山,网江自北向南穿过稻田,太和桥把两岸联结沟通。桥东端的沙滩上,自土改时我的启蒙老师潘魁吾先生枪毙倒在这里,鲜血脑髓喷溅在沙石上以后,孩子们到这里玩耍时就再也不捡起石头打水漂了。

44、对门屋场

离我家大地坪的北侧不远,就是桃美垅西侧山边的老屋,叫对门屋场,因为其位于沈载得的住处蛇屋场的对面。我们的祖先世诚公,就是从车田迁到这里的。所以祭丧告祖仪式就在这个屋场举行,故称祖屋。

我儿时还看见木结构的檀门上挂着“进士”“优贡”等功名牌匾。我儿时的伙伴四牛皮也住这屋场的东横厅;绥和乡乡长陈牟(陈闲僧)诉倭奴侵华罪行的呈文中指控的“壮丁沈福见被掳失踪,处女沈闺娥因奸丧命,病夫沈奇珍床头蒙害,孤老沈省见刀下含冤”等兽蹄践踏的罪行也都发生在这个屋场内。

这个古老屋场的正栋是两下两进的天井,天井两边是茶堂。茶堂后面是南北横厅,由巷道连通。被害的福见、省见及闺娥和被杀伤幸存的付佳保(福见妻子)都住在北厅内。被杀的沈奇珍住在南厅内。包括孤独户在内也只十一二户农家。没有一个文化人,更没有一个绅士级的浮头鱼。

西厅偏屋里的望榜癞子死后,留下一个双腿外拱盘足而行的老妻,我们叫她黄河婆,后来招来近房的单身汉沈喜庆作伴,相依度日。沈喜庆是长工出身,儿子爬入井里溺死了,妻子讨过米,自己也放过财神。只有一个女儿也随他来到了对门屋与黄阿婆组合一家。我们叫他喜阿公。

他人很随和,肯帮忙,常为别人喊煞、摸米或用指头书空画佛字,口里念念有词:启眼望青天,师父在身边;祖师法令大,斩尽世间无……多一撇减一撇,少一撇加一撇……。大人们背地都叫他喜鸦雀,不知道是什么来由。

我很同情他的境遇,他是一个憨厚可怜的人。他儿子的死,给他一个沉重的打击。他原来住在我家大地坪的墈下边。他几岁的儿子就浸在墈边的水井里,当发现从井里捞起时,已闭着眼睛,身子软得像一把稻草。老道场(有经验的人)把儿子横在水牛背上,让牛背顶住肚子,头俯着垂下。牵着愕然的水牛踏步旋转,这样可把肚子里的水压出来。当时不知道人工呼吸急救措施,或许水牛也曾经救过溺水者的命。

可是,他的儿子就这样去了。喜阿公和寻氏阿婆瘫在地下拍打着泥土嚎啕大哭,“乖子肉”的凄惨哭声钻痛心肝。邻居妇人把他俩拖回家,男人把孩子掩埋了事。喜阿公后来与对门屋黄阿婆结合,总算是有了一个温暖的家。

土改工作队物色了他这个贫雇农,临时法庭就立在对门屋里。工作队就吃住在他的家里。他也选为我们和美村的村主席,出席斗争会和诉苦会。可是他毕竟不是当官的材料,没有杀气,没有犀利的眼神,没唇枪舌剑的口才,没有威风凛凛的架势,不久就被徐腊霞取代了。他还是摸他的米,喊他的煞,画他多一撇少一撇的佛字。晚年入继了一个远房儿子,生了两个孙子,于上世纪六十年代去世。

对门屋场的上厅是审讯打屁股的地方。执行打屁股的人都是贫农子弟,都没什么文化,他们把被打的人犯视为一坨泥,没有什么心慈手软的。其实他们对“阶级仇恨”的概念并不十分理解,叫打就打,叫停就停。落个低桩骑马式,可打得你皮开肉烂;落个高桩稍息式,只打成紫色红丐包。但打屁股比古代刑罚轻得多,没有生命危险,不会置于死地。大人说只要用黄纸贴几天,侧仰睡几天就可好的。

对门屋里的人说,换第一次打屁股还挡得住,最怕打第二次。因为受伤的屁股最不经打,一打就烂,一烂就痛,痛起来就叫,我们睡在床上最怕这种杀猪样的叫声。打完画押的人犯即由民兵押回云功祠关进谷仓里。下一轮挨打的,早已着押在北茶堂后面的小房子里等待。几间小房子列在北横厅前面的天井台上,好像公共卫生间,是用砖木分开的。从云功祠押来的人犯临时关在这里,能清晰听到上厅打屁股的劈啪声和叫喊声。这样能有思想准备,也增加极大的恐惧感。

某夜,喻名生(永兴寺完小校长)和陈鸣凤(绥和乡乡长)就共一根挂在间隔矮墙上的绳子分别上了吊,死后还被拖到地坪里各补了一枪。次日我才从大人口里获得这个消息。他们说,没有血债和极大民愤的人是不会枪毙的,只怪得他们自己吓怕了,怕打屁股就自缢了。

关在云功祠的人犯,都要押到对门屋过了打屁股一关之后,由法庭定性处理。管的管、判的判,杀的杀。当时的工作队是北方人,法官叫张汉武。

我去找过一次张法官。祖父要我写个报告,要求把已经当出给辉三堂祀会上的两间茶堂要回来,祖父说理由是土地回老家,房子死了当(无钱收回),辉三堂又是无益祀会。改给我们也是回老家。我们不收回,邻居就要挤进来。

我按照祖父的说法写了一个报告,麻起胆子走进喜阿公的又暗又矮的屋子里,没敢多说什么,把报告交了一个穿黄衣的工作队,是不是张法官,我不知道。划定阶级成分以后,就是分胜利果实,后来这两间茶堂就分给了我家。但后来贫农组的人来做祖父的工作,于是我们就让出一间给了邻居,这样也避免了邻里的纷争。

45、一网打尽

我三哥沈湘溪回忆,土改要能顺利进行,就得扫除障碍,就得先镇风,必须把土豪劣绅、恶霸地痞和一些浮头鱼一网打尽。他说他是背着梭镖的民兵,大队长沈咏山和分队长陈南波两个发了步枪,也有背鸟铳的。只一个夜晚,就把这些人都捉了关起来,云公祠的仓房成了班房,只有陈闲僧闲痞子早就外逃了。

他说还参加了区上的大追捕,是到平江洞捉喻宜风。喻宜风是江贤喻家的武打教脑壳,一根旱烟斗能装半两烟丝,手脚厉害,赌钱输打赢要,谁都怕他。他的老婆是坪上法师(伤科医师)李任发的女,功夫也蛮好。他的儿子喻钦信的武功比喻宜风还要厉害,喻家祠堂的青砖照墙,被他撮了几个洞。他用一个手指可把你的眼睛挖出来。有一年打擂台,他的散手打个浏阳第一,湖南第七。

可是这次捉人,这俩父子都逃跑了,逃到了平江邓家屋场。湘哥说,全区的民兵趁着黑色的夜晚,手电筒也不准打开,怕打草惊蛇,一直摸到平江洞,把邓家屋场围个水泄不通,严密搜查,发现了喻宜风确实躲藏在邓某的楼上,于是步步逼近,最后用门片把他压住,大便也压出来了。

有人向他口里灌屎,喻反抗说,我喻宜风孬是孬,但灌屎别人吃就冇搞过。于是先用铁丝穿住合拢的手掌,再五花大绑押进牢房,严密监守。他的儿子喻钦信,后来在小长沙(长沙县)也捉到了,同样用铁丝穿着手掌押回来的。这样,就铲除了地方一霸。

他又讲到一夜大捕人的事。除捕捉了支前委的几个人外,还捉了杨源的潘魁吾(俊良)、沈欢然(欢长子)、沈蒲端;福源的赢癞子(刘赢洲)、璧天经(刘璧完)、刘海吉,还有上源的丕癞子(刘丕成)、秋烂皮(刘秋金)、本矮子(刘本荣)、刘一生、陈鸣风、歧风、湘彪三兄弟;太和村(现在的江美村)捉了继赖皮(陈继纯)、土矮子(陈启法)、雪谈子(陈振湘)、操胖子(陈操存)、畅胡子(沈畅晴)、国时子(沈国俊)。此外还有益兴和号的徐霍霞、徐金霞两兄弟。

湘哥说他们太白村没有大鱼,只好捉了刘桂生、邓汉龙、东长子(沈东喜)、全道士(沈全福)、三牛皮(陈三祝)、海米汤(刘海清)。土改干部认为,把这些浮头鱼捉尽了,就能镇住歪风,就能顺利搞下去土改。

我问他,秋烂皮(刘秋金)就是我们的嫡亲姑爷,本是做裁缝出身,后来也做敬神的香炷,又喜欢管闲事帮忙,好搓烂草绳(调解是非),一不是国民党三青团,二不是地方恶霸,为什么要捉呢?

他说秋烂皮本出身好,小时还讨过米,自从佳姑姑嫁了他,他对我们阿公这一蔸子也是很关心。但是他喜欢巴结地方上的缎套子,又加入了圈子,与圈子大爷贾海林(小长沙人)有联系。而且他与丕癞子住在一个地方,丕癞子是本地的圈子头目,是圈子大爷焦达悌(浏阳县长)贾海林他们的下层。所以他与丕癞子都一起抓了。

他又说,最严重的一点,是他窝藏过喻宜风的儿子喻钦信,他自己也跟喻学了几下散手,叫“两下半”。所以后来家庭成分划个富裕中农,他自己被划了个坏分子。

这个我叫秋姑爷的秋烂皮确是很关心我们,他带我去李家湾看过亲,也教我学会了打布扣子结,如康鸡(蜻蜓)脑壳、三圈脑壳、老树盘根等。他说钉缝布扣子的技巧是铜头铁尾豆腐腰,既快又好。康鸡脑壳蚕屁股很漂亮。他说,缴扣绳要做到能够吹得火打得鼓,达到空而且硬的标准。

46、儿童团

土改那年,我十五岁,撤学在家。尽管大捕大斗的紧张气氛和枪毙镇压的恐惧心里冲击着,但孩子们毕竟只是看热闹,倒觉得特别自由散漫。青年妇女陈阁保,青年教师刘菊阳、黄义端,活跃在宣传鼓动前列。黄义端打拍子指挥唱歌,主要歌曲是《没有共产党就没有新中国》和《谁养活谁》。妇女们也发动起来了,在陈阁保(阁保长)带领下参加斗争会和游行等活动。

我们太和村的儿童团,年纪都在十五岁左右,选我当了团长,马头源的陈忙花当副团长,老生(陈望平)当辅导员。我们每天到宝乔祠去练习唱歌,扭秧歌和打金钱棍。

为了把歌唱整齐,要花很长时间。老生打拍子也只是个形式,有些儿童是半文盲和文盲,根本不懂“建立敌后根据地”是什么,只是由老生带领一句一句唱熟。没有强弱拍节之分。唱了几天才能唱整齐(自己认为),有一股高亢激昂的热流冲向云霄的气势。有些大人说,劲头还是蛮足,喉咙也蛮大,只是有点像喊口号!喊歌的声势要比唱歌大。

后来老生从别处学来一种唱法,把我们分成甲乙两组,指挥甲组先唱“没有……”,乙组等一下接着唱“没有共产党……”,又说甲组唱到最最后一个字要拖长一点时间,等乙组赶上来平了头,就一齐唱“新中国”结束。这样练来练去总是唱不出个名堂来。老生说,这种唱法难唱,听起来就是翻倒了蛤蟆篮,一塘乱水蛤蟆在叫一样,还是不学了。

老生也不知道这叫分两步唱,叫二重唱法。此后我们还是老唱法,仰着头张开口,用尽力气发出《没有共产党就没有新中国》的吼声。“没有”和“就没有”唱得特别高亢宏亮,简直是高呼口号。

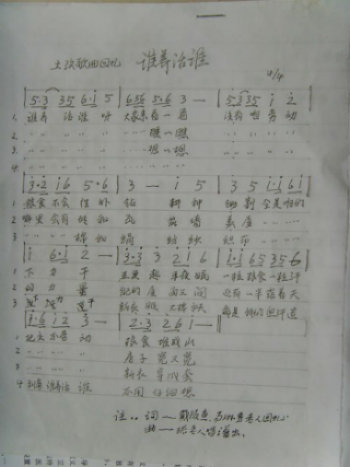

老生又学来一只《谁养活谁》的歌,这歌是四拍子,每小节四拍,不是高亢激进的调门,唱起来有一种诉说辩理的味道。不只是儿童唱,很多青年男女都喜欢唱。十几年后,我回乡受监管时,还听到农民们在夏夜乘凉时,用胡琴伴奏唱这个歌,已是深入人心,家喻户晓。

时历57年后的北京奥运那年夏天,我问老伴,还记得唱《谁养活谁》吧?她说一共三段,还有一个尾声,第一段是没有问题的。于是她一个清亮的声音在小客厅里飘荡着:“谁养活谁呀,大家来看一看,没有咱劳动,粮食不会往外钻。耕种锄割全是咱们下力干,五更起半夜眠,一粒粮食一粒汗。地主不劳动,粮食堆成山。”

我和老伴再三回忆,把全部歌词都回忆出来了,我马上分段整理好,并配上了不很标准的简谱。她说小人记得千年事,想起土改唱歌时候的事,好像昨天的事一样。

我们当时唱这个歌,总是把“看一看”“瞧一瞧”“想一想”的次序搞乱。老生和和气气地批评,我们老是记不住。老生是个糯米糍粑的性格,都叫他糯米虾子。还教我唱了《嗨啦啦嗨啦啦》等歌。每次参加大会,老生指挥打拍子,把学会的几个歌都唱完才过瘾。

老生又教我们扭秧歌,说只有走十字步,扭起来脚在地上划十字就行。这个步子很快学会,扭秧歌的身段动作是模仿农事劳动,表现锄耕种收获等动作。只是头上没扎毛巾,但腰上扎着红布。衣服不能统一,平时衣服。也没有配秧歌锣鼓。口里念着:“索拉索拉多拉多,索多拉索米来米……”

后来老生又引进了打金钱棍的节目,并带来了一根样品,要我们自己照样做好。我们纷纷出动,偷砍屋前屋后的青皮竹,或祥老开塘墈上的紫竹,把两端锯成平口,然后在家里翻箱倒柜,找明钱(方孔通宝),有的把蚊帐钩上的明钱也拆下来,在竹棍两端各安上四五个明钱,竹棍上用红布缠成斜条花纹。第二天到宝乔祠集合,老生说要动作一致,拍打身体各个部位时要用力适当,使挥动和拍打发出的明钱撞击声与动作协调合拍。

到开土改胜利大会那天,我们儿童团的方阵最整齐,能唱能扭能打,颈壳上还系着一块自制的三角红棉布,老生说这是红领巾,表示胜利。脸上用湿红纸抹个红晕。

从开完这个大会后,我就自动离了队,搞复习功课去了,脑子里还是留下这段童年的回忆。

1952年春,我离开家乡读书去了。11年后,我以劳改释放人员和右派分子的双重身份回到了这个熟悉的老地方。我已经不是当儿童团长时那样活泼奔放,而是带着沮丧的神情回避着周围的人群。一切成了那么陌生和鄙夷。因为我成了异类。

我那个叫老生的辅导员,在合作医疗司药,还是一副从容不迫的样子,还是一个糯米糍把的性格。虽然他对我保持一定距离,似乎有一堵看不见的墙隔着,还是递给我一张三寸长的废书纸,从那锈痕斑驳的铁盒里,用两个指头夹出一点烟丝,让我卷个喇叭筒。

我很感动。一缕青烟使我恢复了一点疲劳,但我不敢回味那当儿童团的往事。以后,我到网江岭割牛草或耕作旱土时,也去过他司药所在的专业队几次,依然是给我卷个喇叭筒,我又是为此感激和感动。不过,他从来不提十几年的事。

上世纪末,我在龙伏中学教书,听到老生去世的不幸消息。我带着往事未如烟的心情去悼念了这个糯米糍把,因为他有颗善良的心,他在我心目中是仁和的。那时三寸长的喇叭筒,所喷出的芳香,是现在“大中华”“芙蓉王”无以比拟的。

儿童团的副团长陈忙花,听说已经去世。其他团员均已为年逾古稀之年。大概他们也会说,记得少年骑竹马,不觉已是白头。

47、镇反

自从那次芦仙寺关老爷祈雨大行香引来的风波,陈邦杰被枪毙在泮春晏家滩,黄如长在牢房挖墙拖出枪毙,山雨欲来风满楼,社会上已预感到一场暴风骤雨即将来临。

自土改工作队入驻,贫农协会成立,包括支前委员们在内的所有浮头鱼,一夜间全部入网打尽。云公祠的谷仓里塞满了人犯。关在泮春周氏宗祠的喻名生也押回原籍,关在云公祠谷仓里。一时民兵背着梭镖监守着谷仓周围,活跃在村头村委。表面上很宁静,人们不公开议论,晚上不太出门。内心世界都是很恐惧很紧张。有些二号出面人物,或管祀会的,或做生意的,或当房长的,或游手好闲的,或偷鸡摸狗的,或装神弄鬼的,或嫖赌逍遥的……。都在琢磨着自己的未来,似有前途未卜之感。

自对门屋立了土改临时法庭,打屁股的可怕消息暗地里传开。加之陈鸣凤喻名生同时自缢,拖出补枪的消息外露。气氛日益紧张,接着,或听到陈岐凤和雪谈子押到新安铺枪毙了;或听到畅胡子押到冷家巷枪毙了。或听到某人脑壳冲个稀烂,或听到某人不敢去收他父亲的尸,或听到魁梧的尸冇人收,他的儿子潘汉昆不知到哪里去了。还有的人说,继烂皮是杀害陈盟熙的主谋,为什么还冇枪毙掉?

这些消息都是大人们在传说,在议论,但都是低着声音,都不张扬。只有潘魁吾被押到石江波河滩上,我站在九龙山亲眼看到他应声倒在血泊里,也跑到现场看到飞溅在沙石的脑髓。这夜,我不敢闭眼睡觉,因为他是教过我七天增广贤文的启蒙先生,生前死后的形象都很清晰地在脑海中闪闪出现。很久以后,这可怕的印象才慢慢淡化,直至消失。

几十年后,我才知道潘先生的儿子汉昆在解放初期就参加了革命工作,在湘潭当了干部。他比我大几岁,是南普寺的先后同学。自解放到现在,我一直没有看见过他。据说他也到过几次祥老开(潘祥开,房族长辈)那里。他说不想去老家潘家盆了,他不想理睬那些亲房族人等。因为他的亲房族人不愿去收他父亲的尸体。所以他回乡时,就只去看望这个族上的祥开伯父。

祥老开活到上世纪七十年代末才去世,他就是那个根据农谚,作天气预报的老头。有一次他谈及汉昆来看他的事,说汉昆很重情义,不嫌弃他这个做过长工的人。他说魁梧是个裁缝出身,也不是横行霸道的人,不打(枪毙)也可以。但是,他参加了张生部队,当了驼子兵,还是个小头目。在杨源这个山区,没有比他还大的浮头鱼。不打他打谁呢?一块咯宽的地方,不打一个人,就不能镇风。加之他与别人也不免有点冤仇,有仇就有民愤,有民愤就有危险。

杨源地方偏远,与小长沙搭界,出进的人很复杂。要土改就先镇反,镇反就是枪爆子(子弹)冲脑壳。要杀鸡把猴子看,只好魁梧当灾。铳打出头鸟,他是杨源的出头人物,是浮头鱼。

我明白了,镇反就是镇压,就是打出头鸟,就是捉浮头鱼,就是杀鸡儆猴,就是铲除拦路虎。

我又明白了,陈继纯是最大的浮头鱼,有杀害烈士的血债,要留着唱压台戏,到召开庆祝土改胜利大会那天,把他从斗争台上押到化字炉的河滩上,在一片口号声中,他倒在沙滩上,栽在血泊中。

48、划成分分果实

墙上的标语、游行的横幅和高呼的口号,都是“耕者有其田”的革命呼声。大抓捕和大镇风以后,一切处于暂时的平静。接踵而来的是贫农组成员在土改工作队领导下对每户划定家庭成分,对每人划定个人成分。

我们儿童团不关心这种事,但我却听祖父说,有人想划我们的地主,这样邻居只要在墙上挖个门框就可直接住进来。但是同癞子不同意,挺身出来说,苍麻老是染匠出身,手工业也是劳动者,况且上几代也是做长工的。按田亩算,四个人口(原童养媳人口在内)也只有四亩二分田。

他说同癞子(陈同乐)讲硬话,实事求是,最后我家划了个中农。我们组共划了四个中农,都是做手艺的。一个是连老开,染匠;一个是多老闻,木匠;一个是四麻老,篾匠(本屋南横厅)。

南横的王婆婆,有十多亩田,只三个人口,还请了刘安全当了几十年长工,当然划了地主。国时子(沈国俊)本是贫苦人家出身,小时候讨过米,因为嘴巴喜欢讲,管是非,理祀会,慢慢成了缎套子了,也有担多田(十亩为担),也吃过壮丁,也请志宝当过长工,只有三个人口,儿子成寿是入继了三麻老的大崽,理所当然要划地主。

祖父的堂弟明老星说,国时子的老弟沈玉泉,有九个人口,本不要划地主的,但怕他疏散老兄的财产,索性一起划成地主。搬出去改了一栋独字屋,田土没有改出去,可能还进了亩。这是特殊情况特殊处理。总之,我们两个屋场,除划三户地主、四户中农外,其余都是下中农或佃中农,没有富农和富裕中农。

至于个人成分,只有对门房里的印旺阿公据说当时划了“二流子”。他从平江编炮竹失业回来,体质不强,也不想吃苦去当“改锹子”(把阉割后的母猪饲养而成的肉猪叫改锹子,以为因外力而改变人生方向后的吃力适应过程),反正一个单身汉,天天抱着一根“倒把金钩树”做的旱烟杆,清闲无事。有时和祖父下下棋,这个“二流子”的成分也像没有传开,可能复查取消了。

他后来吃饭时突然中风死了,沈皆遂后来在读书会办的《求知画讯》中写过一篇《印旺公公》的文章,就是写他。后来,这篇文章也成了定我们反革命罪的证据。

我们太和村(现江美村)只有1100亩稻田左右,人口不上一千。这次划成分,除了地主外,只有一家富农和三四家富裕中农,其余都是中农和佃农。但最大的地主陈继纯也不过三石田左右。此外有蛇屋场的畅胡子和益和兴(抬牌号)的三兄弟划工商业兼地主,邦老大(陈邦傑)和树老大(陈树宝)是祖传地主,国时子是后发的土地主,玉黑屎(沈玉泉)是特划地主,体老仁(潘体仁)也是做生意后发的地主。

还有一个地主就是租佃住在云公祠的添皮匠,做手艺积蓄一点钱怕走水(贬值),说置了土地就是硬东西,于是买了几亩田,运气不好赶在土改时妻子儿子都死了,一个单身的田土就超过村人平均田土的几倍,于是也就划上地主。如果妻子儿子不死,就只会划个中农成分。这个倒霉的没有名气的皮匠地主,好像在四类分子集训时,我没看见过,有可能在复查时改正了。

划个人成分就与划家庭成分无关,有时也一身两任。例如被枪毙的雪谈子是贫农,个人成分是恶霸;陈完武、陈纪松、沈印望都是贫农,个人成分划了二流子;陈汉清是贫农,划了兵痞。

汪痞子(陈汪清)也是一个特例,家庭成分是贫农,土改开始时个人成分也就划了个贫农,自己当上了村秘书。说话有点狂妄,村民看不惯,都奈他不何,于是复查时把他本人从贫农改划成破产地主。

土改后,他教了几年书,整风反右时又被划为右派分子,受了十几年监管。他去世时追悼会那晚,我去悼念了,在我的日记本上写了一首未公开的挽联。后来别人看了,都知道这是写汪老师——平反后都这样称呼他。

还有家庭成分和个人成分完全重合,叫做“戴夹帽子”,这个成分就是“恶霸地主”。这种人是有财产有民愤有血债的人,被枪毙的继烂皮和畅胡子是也。

还有潘培根,打卦放财神,有时称老革命,唱红军歌,都叫他“培天经”,于是划了“坏分子”。他把“坏”字写成“坯”字,都叫“坯分子”。他本篾匠出身,工农两行都不想干,自称“卡农”,上不得下不得。这样,“坯分子”和“卡农”就脍炙人口,成了培根的代称。

此外还有一叫允汉的,家庭成分是贫农,个人成分划了“懒汉”,所以沈晓兵每看到允汉来了,就说“两兄弟来了(‘允汉’和‘懒汉’)”。

划成分要张榜公布,在工作队领导下,由贫农组评定,略有变动,最后一榜才落槌定终身。

接着是没收地主财产,分配胜利果实了。从地主家里提出的田、土、山、水塘、家具、农具、房屋等,由贫农组协商分配给贫农、雇农。大部分地主移住在原屋的偏屋里面,只有国时子搬出住在九龙山下的九宫庙(瑞庆宫),体老任搬出住在仁寿庵关爷庙里,益和兴徐霍霞搬出住在曹家塝的破旧庄屋里。玉老泉搬出住进贫农沈尔文的一栋独字屋,环境相对还好些。

太和村的曹家塝到薛家塝的几十亩高岸田是法源寺大地主的庄田,全部没收纳入本村的胜利果实分配。改进田土山林的户头,除贫雇农外,佃农也分得果实,富农不改出,中农自保。这样就基本达到了平均地权的目的,实现了耕者有其田。

没收的大农具和豪华家具也是胜利果实,作价按需分配,比较容易。贫农分到的龙骨水车、扮禾桶之类以及床铺桌凳等最为实用。那些豪华型的摆设之类,分进来之后也有卖出的。例如那些有挂檐招檐的大型绷绳床,结构复杂而精致的梳洗台和中堂大师椅等就不中用。

例如明老星分到一张精致的摆柜就卖给了祖父,明老星认为不能放棉絮,不实用。现在我把它运到浏阳县城的新居所,上层成为摆工艺品的地方,下层藏了一些线装古籍。

从继烂皮和畅胡子两家没收的大师椅及配套的茶几,只好分散搭配到了各贫农户。这些成套的椅子有大师椅,也有官帽椅,也有围椅。分散后就改头换面,有的锯矮椅脚给小孩子吃饭,有的锯掉靠背扶手改成小方桌吃饭。

几十年后,这些成套的摆设称为古董商收购的珍品,可是早已经或化整为零或改头换面,直至打烂进了灶门,真是可惜。我想,当时作价售出再分钱也可作胜利果实。想来也不可能行得通,因为明老星出卖摆柜也不敢公开,只是暗箱操作。

其他如银器、铜器中酒壶、茶壶、夜壶、热脚壶、锅、罐等也不很多。没有听说没收了好多银元的事,也没有听说没收了元宝金条的事,可见本村没有贵族型的大地主。特别是没有听说没收字画和古籍的事,因为我村只有一个旧文人陈闲僧(陈牟),和一个到陈雁峰那里读了二年经馆的沈湖村。藏书也不过是几本四书五经和一部康熙字典,及《幼学琼林》等启蒙之类的书籍。

最使我惦记着的一套礼器,就是宝乔宗祠的一套八仙屏风和一套香炉花瓶,只在婚礼和祭礼时才用它。土改时没有列为胜利果实化整为零分配,而是不翼而飞了。

我打听过本地的几个土改相关人员,都是“不知道”。其中一个民兵骨干说,一箱族谱是他转移到岭背某贫农家。我怀疑这套礼器也同时走了私,因它与族谱同放在铺房的木楼上。

不过,从没有人提起过这件事,更没有人去追究这件事。唯我一人而已,喜欢一些古董家伙罢了。

(待续)

转自民间历史