连续两年没考上市立小学,父母很着急,他们怕这唯一的儿子成了文盲。1952年9月1 日上午,母亲匆忙地拉着我来到私立的普济小学。

我的启蒙老师

普济小学与一年前把我除名的慈幼小学仅有一墙之隔,但师资和设备都要好些,起码学生不必自带凳子。三年后普济与慈幼合并为清华寺街小学,并转为市立。接受我的老师叫刘立曾,三十岁左右。不知刘老师与我是否有佛缘,还是因为我开窍的时间已到。到了她的班上,我同一年前在慈幼时相比判若二人。我能听懂老师在说什么,看懂老师在写什么,同时还能记在心里。当初在慈幼时我仿佛是一台刚组装好的计算机,虽然配有中心处理器80286、硬盘、记忆和输入、输出设备,但还做不了事情。到了普济后刘老师为我装上了DOS操作系统,不光具备硬件,还有了软件的功能,成了一台名副其实的计算机。

第一堂课学的是“开学,开学了”,第二堂 “上学,我们上学。”, 有一篇课文是“工人爱机器,农民爱土地。战士爱枪又爱炮,学生要爱书和笔。”按现在的标准,有点单纯业务。我喜欢一篇课文:“九月里,秋风凉,棉花白,稻子黄。摘了棉花收了稻,家家地里放牛羊”。每当秋色满园的时候,我都要把它默念,它不仅是一首诗,而且是一幅画。我很高兴,终于可以同其他小朋友一样,会上学了。

图 SEQ 图 \* ARABIC 7 我的启蒙老师刘立曾女士。

普济小学不大,每个年级只有一个班,我们这班有五十人左右。刚入学时课程不多,只有国语(语文)、算数、图画、音乐和体育。前三门由班主任刘老师兼任。音乐老师姓高,叫高玉龙,眼睛有点斜,故而有个外号“高斜眼儿”。高老师喜欢异性的学生,每有演出他都会挑几个漂亮的女孩出去露脸。对有点艺术才华的男孩子,他从来没用正眼瞧过。体育老师姓王,叫王新华,年在四十开外,有些秃顶,外号“王奔儿头”。后来又增加了书法和珠算,兼课老师是校长赵清泉老先生。五年级开始了历史、地理,六年级学自然。那时的学生负担不重,课程进展缓慢,每天都留作业,但不到三十分钟便可做完。学生有不少课外时间继续享受童年的快乐,三三两两聚在一起,尽兴玩耍。

我的第一个集体

班里学生年龄相差许多。最小的小我两至三岁,最大的要长我三到四岁。比我大的学生里以女孩为多,有七八个人。大概刚解放有些原来念不起书的现在有条件了,或者她们刚从农村转到城里。尽管年龄大小不一,同学间能够互相关心,互相帮助,在老师的带领下,形成了一个温暖的集体。这是我所参与并热爱过的第一个集体。班干部由大家举手选出,每个干部也能各尽其职。放学后同学们轮流值日打扫卫生。把椅子一个个倒放到书桌上,把地扫干净。

有位小同学还闹出过小插曲。一天上午课上了一半,忽闻一阵腥臭。原来一个叫李平安的小同学闹肚子。坐下有一摊稀。 老师让他的邻居焦叔岩送他回到位于东大地的家去。还有一次在体育课上练手榴弹,这位小同学 因力气小,把弹甩偏,打掉了一个女同学的牙齿。后来也未见女同学的家长前来抱怨。

还有一个小同学,入学后没说过话。老师问她,也不作答。大家叫她木头人。同我年前在慈幼小学的表现大同小异。也是一个开窍较晚的孩子。有个小同学在音乐课上把“朝霞里牧童在吹小笛”读成了“小苗”,引起了同学的哄笑。还有一次踢足球时,大家自报位置,有的说前锋,有的说二道,有的守大门。他却要踢中线,足见其天真幼稚。

刚解放不久,小学生心中还没有树立起阶级斗争和路线斗争的观念。同学之间没太注意家庭成分与出身,脸上又没有标签。只有去过谁家或比较要好的,才得知一二。算起来我们班有一个大点的资本家,和两三个小点的资本家,有两家开家具店的,有三个医生,有开饭馆的,有做饭的,有开煤铺的,有蹬三轮的。虽然有富有穷,但平均起来成份偏高。刘老师对学生一碗水端平,不因其富而阿之,也不因其贫而蔑之。富家子没有骄横跋扈,穷家孩子也没有妄自菲薄。

罗庚侠小同学,外号叫大头,他家在三里河大街拥有远近闻名的贵寿棺材铺,为当地首富。除了多一点天真稚气与他人无异。罗跟我关系不错,带我到他家去过。他家在后池西口路北,独门独户。院里有花草树木假山盆景。他有单独的卧室,床嵌在墙内,轻罗幔帐,不亚于电视剧里贾宝玉的房间。罗也去过我家,不嫌我们居室简陋,还在他不曾见过的木板炕上滚了一圈。在贵寿拉大锯的刘大爷认出了他,惊讶地说:“这不是东家的孩子吗?” 听说罗家在抗美援朝时捐献过一架飞机。

小学毕业后我与他失去往来。文革时的一个下午,我在金鱼池路边同他不期而遇。他赤着膊,把衣服搭在肩上,裤腿上溅满泥点。我当时正在清华大学读书。本想跟他打个招呼,但见他双眉紧锁,垂头丧气。只好擦肩而过。大概他家里出了变故,做了苦力。往日天真可爱的富家公子,混到这般田地,不禁令人扼腕叹息。联想到《丹青引》中,孟德曹公之后“于今为庶为清门”,那是在魏武挥鞭百年之后的事了。今观罗氏之衰败,不过十载而已。此情此景不禁令我感慨万分。本来赤膊打工的应当是我,在清华读书的应当是他。可是仔细一想,这事又怪不到我的头上。这是一股强大的难以抗拒的社会效应。

想必拨乱反正后,政策落实,物归原主,他已回归到昔日的荣华。庚侠的哥哥庚儒和姐姐庚夷,也在普济读过书。按当时的政策,他们恐怕也进不了高等院校。

学校小,操场也不大,老师经常安排些校外活动。每隔几周我们就会到东晓市的一中心小学开展体育活动。那儿有转椅、木马、秋千等小朋友喜欢的器械。大家高高兴兴,一件一件,轮番玩上一回,尽兴而归。下雨的时候,体育老师在教室里给我们讲故事,他讲过《丁佑军》和《冷酷的心》等。

去外边看电影时,老师吹着哨,学生排着队,走得整整齐齐。当时以苏联电影居多,如《山中放哨》《伊凡从军记》《热风怪》等。儿童影片《小猫钓鱼》也为大家喜爱,特别是里边的那首歌,“太阳光金亮亮,雄鸡唱三唱。花儿醒来了,鸟儿忙梳妆。 ” 国内影片有《天罗地网》《铁道卫士》《秋翁遇险 记》和戏曲片《 群英会》。我们班还一起到中和剧场看过京剧《泗水城》,由四小名旦之一毛世来和伍啸甫先生主演。每年五月还有春游活动。大家一起乘电车去动物园。还有一次乘火车去八大处,我父亲也陪着去了。

1993年春节,我在北桥湾见到一位年纪相近的人,他热情地直呼:“王克斌。”我愣了下说:“恕我眼拙,敢问您是?”“我是马士逵呀!”于是我想起了那个小学同学,他和他的哥哥马士达是学校有名的一对淘气包。阔别三十五年, 一眼就把我认了出来,图像识别能力惊人。他要是没干上公安这行,算是屈大才了。他告诉我他家在徐州。我告诉他我家在麻州(麻萨诸塞)。这是怎么说的,两个土生土长的小老乡都把金贵的北京户口给混丢了。

课后的娱乐活动

在学校男女同班上课,但课后活动则男女各在一起。我们几个男同学常常三五成群地到某个同学家去玩。吴新水家在东晓市街路北,开家具店,有个大库房,那是我们的活动中心。有一次玩《铡美案》,推选周廷祥同学当陈世美。开始时玩得挺默契。没想到把他架上长凳,包公就要发话“开铡”时,他当了真。他怕好端端的一个脑袋咔嚓一下被被剁下来,吓得直哭临阵脱逃。戏没演完,不欢而散。廷祥家成分较高,读完高中后到内蒙插队。他和我是好朋友。

焦乃龙同学为人厚道,见了同学总是憨憨一笑。他家离学校不远,也在清华寺街上。那是一个高台阶四合院,他家在后院的一排北房,屋子宽阔。他的父亲可能是戏曲工作者。兵器架上刀枪剑戟,应有尽有。我们几个男孩酷爱京剧,喜欢拿过来耍弄一番。她母亲知书达理,热情好客。对这么多乱乱哄哄的孩子,毫无厌烦之意。院子里有棵核桃树,赶上结果季节,她母亲会取出一个长杆,让我们打核桃。噼里啪啦,核桃掉了一地。每人分上几个,用衣服兜着带回家去。新鲜的核桃外边包了一层厚厚的绿皮,剥皮时手会染上绿色,长时间才会退去。父亲见了核桃对我说,核桃树结果儿晚,俗话说爷爷种了孙子吃。到四年级头上乃龙因搬家而转到别的学校。

有时我们到磁器口附近孟祥月家的小院去打乒乓球。球台用铺板和长凳搭成,虽然面积不大,但对身高1米左右的孩子也够了。为此我花4毛钱买了一个单面铺着一层软木屑的球拍,比铺胶粒的球拍便宜。祥月讲话时有点结巴,喜欢边说话边眨眼,但人很老成。他父亲是磨玉器的,原先和我家住在一个院里,发达后买了个独门独户的小院。有一年人民币更新,原先的一万元纸票变成了一元。祥月问我:“你们家有没有留下旧币?”我说:“没有。”他说:“他家留了两张10万元的大票。”一来那时没有收藏观念,不知道这十万元到了改革开放后会升值一百倍;二来十万元对一个普通家庭不是小数,怎么舍得让它变成废纸?

祥月早年丧母,父亲续弦后又生个小妹,叫新秀。继母对祥月视如己出,疼爱有加。在国术社练习双刀对打三节棍时,祥月上身向前弯曲,持棍的李东明小朋友右手抡棍一扫而下,不幸击中了祥月的后脑。为此祥月的母亲亲自去找李家理论。李说祥月此时忘记低头躲闪,也有责任。后来祥月中止了武术学习。我家原来有个用滑石雕成的小坐佛,听说是孟家留下的。小时候贪玩,我把坐佛当作石笔在地上画来画去,愣把三寸多高的石佛给磨没了。

父亲的家教

当我的学习生涯进入正轨以后,父亲对我的管教也没放松。放学后还要学课堂上 没有的东西。他说过一天早晨我大爷教他斤乘流法,他学了一次就记住了。于是父亲又把这口诀传给了我。学了计算机后,这斤乘流法不过是十六进制到十进制的转换。编成口诀就成了一退六二五,二一二五,直到十五九三七五。其使用价值在于把十六两一斤的货物换算成十两一斤。我也只学了一遍就能背了。

有闲空我就在算盘上打小加九,从一到九,每个数都要同比它小的数(包括它自己)依次相乘,把每次相乘的结果再加在到算盘珠上。每次打完,父亲都要过来检查结果,是否1155。用珠算打小加九需要四十五次运算。但如果用FORTRAN语言表达,这不过是一行的程序:

Isum=0

Do i=1, 9

Do j=1, i

Isum=Isum + j*i

Enddo

Enddo

Write(6,*) “The sum is ”, Isum

父亲虽然忙于工作,对我的户外活动也很关注。有段时间我迷上了打克朗棋,经常拿一毛钱到红桥的一个吧里去玩。里面有几个不务正业的小伙子。父亲怕我学坏,停下手头的活儿,把我领回家中,及时纠正了我的不良倾向。有一年社会上流行大鬓角的发式,我拿着两毛五分钱到受禄街理发馆理了一个。头发几乎没剪,只是吹了吹风,上了层油。回家后父亲和母亲见了十分恼火,对我严厉批评。我只好再返回理发馆,来个二进宫,又剃了一次。尽管没有条件效仿孟母择邻而处,父亲对我还是做到了防微杜渐。感谢父亲尽心尽力,我这棵小树总算没有长歪。

赤子心

跟了刘老师后,虽然去掉呆傻开了茅塞,但没有理想没有方向。把上学当成家长交给的任务,敷衍了事,不留级就行了。看看街坊四邻,除了耍手艺的,就是卖苦力的,于是我把他们的今日当成了明天。既然如此,成绩好坏也无大碍。靠着小聪明我的成绩在班上属中偏上。到学期末成绩册上有操行评语,分优、良、中、差、劣五等,我多居于良,少居于优。刘老师为我启蒙,我很敬重她。老师对我说不上喜欢,也说不上厌烦。

三年级开始成立少先队,我也努力争取。第一批加入的七个人里没有我。老师找我个别谈话,鼓励我不要泄气,要继续严格要求自己。从那时起我上课时像山本将军那样背部挺直,遵守记律。 第二批我也戴上了红领巾,可以行队礼唱队歌了。老师知道我爱好文艺,六一儿童节还给我一张票,到长安大剧院去看表演。其中有一首蒙古风格的男声独唱,“蓝蓝的天上白云飘”。

老师不仅课上兢兢业业,课下对学生也很关心。同学们对她也很爱戴。初小完成后要换老师了,大家舍不得离开 她。十几个同学凑了三块多钱,我们在过街楼路口的玻璃店为她买了一面镜子,写上红字。然后一起坐电车经过宽街,把镜子送到她在交道口南大街甲七十二号的家里。老师含着热泪收下了这片赤子之心。随后我们进了北海公园北门,租了几条小船,荡起了双桨。这是我生平第一次划船。第一次像电影里祖国的花朵那样,欣赏着海面倒映的美丽的白塔,看着周围的绿树红墙。迎着爽人的和风,我们和小船儿一起飘荡在水中。

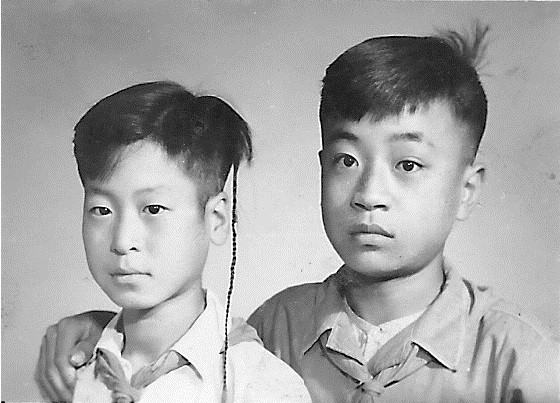

图 SEQ 图 \* ARABIC 9 我(左)和李增福同学1956年夏在珠市口永光像馆的合影。

体育锻炼和京剧

小学的六年不仅使我获得了知识,还健全了体质。入学前母亲看管太严,适得其反,常常生病。进了普济小学后,渐渐地同到了一起,开始锻炼身体。除了体育课,还参加了课外互动。学校只有一个双杠,那是我健身活动的起点。下了课我就跑去做追杠游戏。两个同学同时站在两头,双手握杠端说声开始,各自双脚离地,身体从右边的杠子上面腾跃而出。落地后朝对方一端跑去,重复动作。直到追上对方算是赢家。开始时由于身体瘦弱,连个叫宋文英的女同学都赢不过。坚持一些时日后,也能转输为赢了。过了两年学校在一棵大树旁立了根竹竿,直径不到两寸,它也成了我体育锻炼的器具。开始爬杆时需要手脚并用,后来手臂和手腕有了劲,不再用腿,只靠两只手捯着,就能噌噌地爬上去了。我还经常与同学一起踢足球,跑来跑去,出一身汗。体育锻炼使我逐渐地告别了疾病,为后来的学习和工作打下了良好的基础。

为了打个好底子,父亲还带我到大兴县第一武术社认师傅。武术社在葱店前街的一个煤铺后边。进了门是一百多平方米的院子,南面是围墙,北面有一排房。七八个学生正在打拳耍刀,认真练功。学生年龄的分布很广,从小学生直到二十岁开外的小伙子。老师叫唐凤才,六十多岁,双目失明,在少林界名望甚高。正房的两侧立有大刀、长矛、戟和镋等各类长短兵器。问了几句话后,唐老师同意我入学习武,还发了校徽。

每天晚上开始时先练基本功,偎腿、够腿和踢腿。偎腿时双腿直立,上半身及头部以胯为轴前屈,头部接连朝双脚摆去,作上三百次。够腿是左腿斜向伸直,右腿半蹲,身体往左探,用左肘去接触左脚的脚尖。然后,左右交换,重复动作。踢腿时几个人排着队,转着圈,先踢左腿,再踢右腿。功夫练成后,脚尖可以碰到前额或下颏。基本功练完,师兄开始教拳。先学二十四势,然后是头趟猴拳和二趟猴拳。我学了将近两年,一直练到连环刀和连环棍,可以作朝天蹬和摔叉。后来怕把筋骨练僵,长不了个儿,中途辍学。遗憾的是后来遇上了三年灾害,个头后来还是没长上去,仅一米六四而已。

我喜欢京剧的起因纯属偶然。二年级刚开始,同院的小朋友马根儿带我到罗圈儿胡同吕叔家去玩儿。吕叔喜欢小孩, 放下手中的活儿,一句一句教我俩唱《甘露寺》选段,没想到我学了一遍就会了。 这段西皮原板转流水是我学的第一段戏。过些日子,在班上的文艺活动中,我唱了一回,得到老师和同学的好评。从此我对京剧的兴趣慢慢地变浓。又学了《二进宫》里徐延昭的一段二黄原板。在全校的演唱会上,我唱了段二黄导板转回龙、原板的《借东风》,一位姓曾的老师为我操琴伴奏。曾老师没多久就调走了。那时学戏不大容易,没有留声机、录音机、更无光盘。先去书店花几毛钱买剧本,再跟着收音机学。为此每周都要买广播节目报,好知道什么时候播出什么节目。

四年级后天桥有个叫小傻子的一家人摆了地摊,他父亲操琴,他唱。放学后完成作业,我就去听。在我的影响下,班上掀起了一阵京剧热。课间休息时,有的唱“忽听得老娘亲来到帐外”,有的唱“千岁爷进寒宫休要慌忙”,你叫他喊,气氛热烈。还有几个人联手唱《二进宫》,其中只有演李艳妃的女同学李玉琛唱得不同凡响,原来她父亲是京剧团的鼓师,得了真传。可惜她后来遇到麻烦,终止学业。大部分同学对京剧的爱好只有一阵,我对京剧的喜爱,却始终不渝,到了六十多岁还在学习新的唱段。

五年级时班上下了任务,要在全校演出全本《空城计》, 我演诸葛亮,吴新水演司马懿。我只唱过单段的西皮慢板“我本是卧龙岗散淡的人”,和那段二六“我正在城楼观山景”,别的没练过。既然是任务,义不容辞,只好赶鸭子上架。我这边找了琴童和二老军,吴那边 找了两个儿子和四个龙套。人小胆大,十几个小人儿,居然按着剧本煞有介事地排练起来。

演出时一无行头,二无文场。我正襟危坐于课桌之上,一本正经,从头至尾,有条不紊。好在观众以小学生为主,一不懂三国,二不谙戏曲。不但没有“倒好”,还获得了阵阵掌声。可惜那时没有CCTV,否则我们说不定还能露露脸。

五年级暑假,父亲给我一块钱让我出去玩。我在天桥看见一个背着褡裢卖京胡的老人,花了这块钱买了一把。后来又买了倪秋平先生编写的《京剧胡琴研究》,开始学琴。一年多后我在拉完二黄原板过门后,无意中唱出了 “说什么学韩信”,琴弓未停,我知道我也可自拉自唱了。

这几年家里状况发生一点变化,由于本家三哥帮助,姐姐结束了童工的苦难日子在1954年进了小学,直升四年级。1957年她上了中学。1956年公私合营时,父亲母亲一起加入到第六制帽社当了工人。父亲工资六十元,母亲工资三十元,收入稳定,全家四口人的生活还算从容。我和姐姐可以无忧无虑地学习。父亲对我唱京剧拉胡琴并不反对,可是由于思想封建,说什么也不许报考戏曲学校。谨遵父命,我未能跨进一心喜爱的梨园,以至后来转向物理。

毕业前的两年

五年级的班主任叫姚子风,六十出头,戴副茶色眼镜,喜欢抽烟斗,牙齿被薰得黑黄。老先生举止有些古板,像个老学究。但教学认真一丝不苟。在讲述反映民间疾苦的唐诗时,他会指出作者的姓名聂夷中;在讲述一篇坚持游泳抗击疾病的课文时,他会说出这人的姓名孙国瑞。这些都是课本上见不到的。至少老先生在备课时下了功夫,读了不少参考资料。课上遇到个别学生捣乱,他会怒气冲冲,揪着胳膊把他拖到门口,跟上一脚并送上四个字,“混帐出去!”见老师疾恶如仇,学生不免心生畏惧,有所收敛。姚老师赏罚公平,从不徇私。有一回他让一位同学在黑板上写个“渴”字,她写了个“喝”。老师问大家 对不对。我举手称否,并在黑板上写了“渴”字。他马上在我的成绩册上记个“5”分。一天下午在自习课上,我拿起教鞭,向教室前方投去,不料击中女同学高秀琴的头部,她哭着告诉了老师。于是老师取缔了我在学校上自习的权利。

五年级末,那个在《二进宫》里唱李艳飞的同学出了点差错。她的未婚姐夫,警察小王,带着她不辞而别,到天津玩了几天。回来后不久怀孕,只好中途辍学, 小王也因此进了监狱。谈着姐姐,搞着妹妹,小王不知道喝了哪碗迷魂汤,一下子害了三个年轻人。聪明伶俐的姑娘李玉琛还没进初中,就关上了美好前程的大门。大家都为她感到惋惜。也不知她和她的孩子在漫长的似水流年里是怎么度过的。

到六年级时,由于转学和退学,班上只剩下四十人左右。老师叫朱栋臣,五十岁上下。衣衫虽然破旧,但干净整齐,留着规整的分头,坐骑是一辆没有挡泥板的二六老车。他讲课思路清晰,有条不紊重点突出。尤其是语文课,分析得很透彻,比如那篇《一副壮锦》的课文。朱老师虽然没骂过学生混账,但他不苟言笑面色庄重,也让几个喜欢恶作剧的同学畏惧三分。再加上行将毕业,谁也不愿找大麻烦。一年下来,相安无事。

朱老师课后除了喜欢端个烟斗,还打乒乓球,而且打得不错。尽管朱老师教过我姐姐,她是学校的大队长,可我有时爱耍小聪明,故为朱老师所厌恶,毕业时操行等级以“良”定音。在六年级的自然课里,我学到了摩擦起电、验电器和起电器,引起了我对自然科学的兴趣。毕业前夕在一篇关于志愿的作文中,我选择了当一名电工。为别人修理电灯、电线、换保险丝。在黑暗时给大家带来光明。

小学的六年里,我学了不少知识。语文方面可以作文、写信、读书、看报。算术方面学会四则运算、分数、小数。打下了坚实的基础。当时升入初中还得按照毕业考试成绩选择学校。家门口附近有个第十一中学,那是个老学校,设有初中部和高中部,师资力量和教学设备在区里堪称一流。论距离论名声,十一中都应是我的首选。可是一想到我的成绩不算优秀,评语也很平淡,一怕考不上,二怕跟不上。只好选择新建的离家较远的第九十中学,争取凑合三年混个文凭,然后找个学徒的生涯,担当起养家糊口的重任。

谁想到歪打正着。进了九十中后,我变成了新人,有了航向,有了目标,走上一条与父老乡亲完全不同的道路。九十中成了我人生的一个转折点,它把一块注定蓝领的坯料打造成白领中的一员。如果说我在小学毕业时还只是一个在海边徘徊的小船,九十中则为我装上风帆,使我能在三年后扬帆破浪,探求在知识的海洋。

(选自作者文集《秋水长天》)