一九六六年九月十四日的下午,我们班六个红卫兵杀气腾腾的闯到我家,勒令我把全家的户口本交给他们,并发出通知:将遣送我们回山东原籍。

一付“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的对联,使我无法沉默于荒谬的举国大辩论之中。由于父亲是右派,于是就惹来杀身之祸,并牵连了无辜的母亲和年幼的弟妹,使我们全家在那偏远的不毛之地经历了十二年的艰难岁月。

二个月之后,批判资产阶级反动路线的转机,使我们很快返回了北京。衣食住行暂时有了安排,在一切都是临时的施舍中度日,那种被剥夺了尊严的痛苦依然压抑着我的心,因为血统论依然没有被推翻。

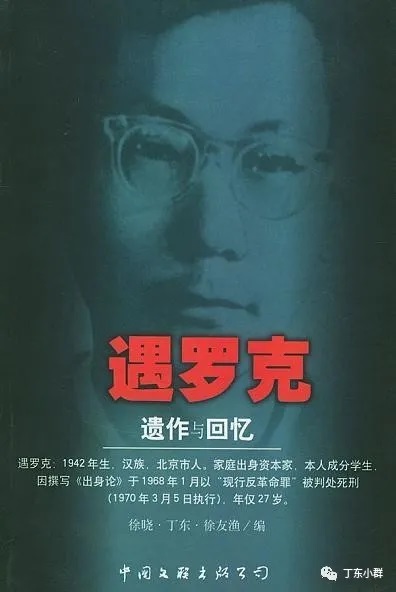

我每天外出看大字报,买各种出版的小报。我也有收集小报的癖好,可惜第二次抄家强制遣送我们时,都未能随身携带。有一天,我在王府井书店的外墙上发现了一张十六开大小的手刻油印小字报,题目是:出身论:署名是:“家庭出身问题研究小组”。评“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的血统论思想。文章用极为理性的观点,简单明了的驳斥了这付对联的荒谬,同时极有说服力的例举了一些国际共产主义先驱的个人出身和信仰,都不是出自于这付血统论的模式……

在那个充满红色恐怖的年代,这篇文章就像沙漠中出现了一片绿洲,当时的我仿佛看到生命的一线希望。我激动的将它抄下来;并用复写纸同时复制出好几份,还给了我哥哥和几位出身不好的朋友。

过了几个月之后,我突然在街上买到一份《中学文革》报,全篇登载了“出身论”这篇文章,整幅报纸也都是以这篇文章和血统论对联为主题进行探讨和批判的。在《中学文革报》之后,社会上相继出现了多份报纸,主题内容都是探讨“出身论”这篇文章的,有支持的,有谩骂的,有恐吓的,恐怖的气氛不减当年的红八月。

《中学文革报》一共出版了六期,我买了全部,而且是怀着激动的心情阅读完每一篇文章。因为只有它是旗帜鲜明的屹立在众多的小报之中。由此可见,“出身论”已对当时的社会造成了很大的冲击力和影响,值得欣慰的是社会并没有遗忘已被打入十八层地狱的狗崽子。

后来我知道《中学文革报》是北京四中学生办的,地址也在四中。我设法通过警察岗楼打听到四中的地址,当时,我只有一个冲动的念头,就是找到这份报纸的组织,向他们表达自己支持与赞同的观点,参加他们的活动,尽一份自己的力。因为我坚信我们的目标是一致的。当我找到四中校址后,使我看到的是一片恐怖的景象,如“砸烂四中黑报店”之类的大字报口号,包围着四中的大门,围剿着《中学文革报》,我看到这种景象,认为报址不可能在此生存、又不知道哪里去寻找?“出身论”和《中学文革报》的出现,在当时我那暗淡的生命中升起了光明的希望。

运动翻云覆雨的变化着,六七年九月七日半夜,我和家人第二次又遭到了抄家和强制遣送的命运,“出身论”和《中学文革报》从此就被埋藏在我的心中。七零年听到遇罗克被枪毙的消息,才得知他是那篇文章的真正作者,同时也听到有关他家人的遭遇极为悲惨,以及《中学文革报》其他工作人员为此所付出的代价的故事。遇罗克和《中学文革报》,就这样献身于那个残暴的年代,我却永远没有忘记这个名字。

一九七三年冬天,经一位朋友介绍到牟志京家去做客,我才知道他就是《中学文革报》的创办人和主编,那时他已为那段历史划上了句号。正在山西山阴县插队。我们只是匆匆一见。事隔六年之后的一九七九年,在那位朋友家里,第二次碰到牟志京,他当时已是北方交通大学的研究生了。我们谈到《中学文革报》,遇罗克,以及所有受牵连的参与者的命运。我也谈了我当时的感受和举动。历史就是这样让我们在曾经擦肩而过的数年之后,才感受到相见恨晚的遗憾。从北京到美国我和牟志京成了莫逆之交的好朋友。

十二年颠沛流离的生活之后,我们全家成了真正的无产者,只有那份手抄的“出身论”保留下来了。一位了解我经历的好朋友搞到一份《中学文革报》的第一期原件,并把它当成礼物送给我。后来牟志京告诉我,遇罗克的父母需要这份原件材料,因为公安局基本同意遇罗克平反了。我毫不犹豫的让牟志京把这份报纸送给了遇罗克的父母。听说他父母收到后很高兴,并向我表示谢意。这只是我唯一所能做的一点事情,以表达我对遇罗克深切的怀念和崇敬之情。

后来牟志京介绍我和《中学文革报》的另两位参与者赵金星和陶乐颂认识。在这之前我曾听到过很多关于他们的故事。六九年春天,我通过北京工业学院附中的朋友转到山西夏县去插队。七零年这位朋友因政治原因,在回北京探亲时,被关押在西城公安分局的拘留所。当他被押解回村后,对我们讲到狱中的见闻时有这样两段故事:

(一)有一天拘留所放风,看守用嘲讽的口吻对他说:“中国七十年代的燕妮来了。”这就是陶乐颂,她用一种无所畏惧的态度,坚定的走向关在木笼里的赵金星致以问候。赵金星,北京四中学生,当时他认为毛泽东是一个披着马列主义外衣的独裁者,而他是真正信仰和研究马列主义的,并自喻为第六里程碑。他因《中学文革报》和“出身论”的牵连被做为重刑犯关在木笼里。据说当时并没有拘捕他的女友陶乐颂,而她自称为七十年代燕妮并屡次到公安局抗议对赵金星的刑事处罚,后来甘愿和赵关在一个地方,以表示对正义和爱情的坚定与追求。

事隔十几年后,在纽约碰到一位由于受达赖牵连而曾入狱的一位西藏朋友,他当时也和他们关押在一起,说到他们当年那段艰难的政治爱情故事,至今都是非常敬佩的。

(二)在拘留所里有一个文静、清秀、沉默寡言的女学生,她叫闻佳。她有着善良的天性和不屈的气节。常常帮助同宅的难友。大家都很尊敬和喜欢她。因父亲在解放初期被镇压,于是她在课桌上留下了要为父亲报仇的字迹而遭到逮捕,正在等待宣判之中。她常被拉出去受到群众的批斗。有一天她预感到最后的日子到来了,因外面传来消息她可能被判死刑。她从容的穿上了一件珍藏很久的园领白衬衫去迎接对她的命运的宣判。当她拖着疲惫的身体回来时,得知她被判了二十年徒刑。第二天她将要被送到不知何地的监狱去。这位朋友在她离开之前为她写了一首送行的长诗,她收到后也匆匆写了一张临别之前的留言:太谢谢你给我的这首诗和鼓励,我会永远记住这一切,虽然我渴望自由,但我却要在狱中渡过我的青春。

我和同村的朋友们在很长时间里都是带着无限的感伤、怀念和无奈,回味和探讨着闻佳的遭遇。最后在我们一致的要求下,这位朋友画了一幅闻佳的素描肖像,因为他是一位不错的画家。一张清纯、秀丽的脸,梳着两条齐肩的油条辫子,园领的白衫。肖像底下配上了他曾给闻佳的诗句;轻挥泪,为君行,此泪不叙儿女情……他发誓说这幅肖像和闻佳本人一模一样。我们也坚信她就是我们心中的闻佳。

二十几年过去了,我们的国家经历了无数政治风云的变幻,林彪的死,四人帮的倒台,文革的结束到中国的改革开放;我从来都没有忘记遇罗克和闻佳,对于仍然活在世上的闻佳,我曾无数次的祝福她早日恢复自由之身。

听说遇罗克死前表现极为镇静与无畏,他怕牵连其他的朋友,而承担了所有的罪证。当局甚至不敢以“出身论”和他反血统论的主观意识为定罪根据,只能以“暗杀毛主席”的莫须有罪名给他判了死罪。

无论是遇罗克还是闻佳,他们正值青春年华却为争取一个做人的基本权利而献身于那个不可理喻的疯狂年代。

(《北京之春》1996年10月号)