小凯:

时间过得真快!转眼间,你离开这个世界已整整17年了。如果人生有轮回,你又快长到前世坐牢的年龄了。我知道你很在意自己的思想在后世的影响力。你应该感到欣慰的是,你的思想不仅没有因为你的去世而烟消云散,恰恰相反,随着时间的推移,它们日益显示出强大的生命力。每到你的祭日,总会有关于你的文章和你写的文章在网络上出现。《杨小凯学术文库》卖得很好,尽管定价很高。特别是你那振聋发聩的“后发劣势”理论,现在已被越来越多人所认同,在各种会议和论文中不时被提及。

小凯,你应该记得,你我初次见面是1982年2月,在西安。你当时是中国社会科学院实习研究员,来西安参加“全国数量经济学第一次讨论会”。好像还是我去火车站接的你。会上,我们俩在一个小组,应该是“理论组”,茅于轼老师是小组副组长,我是小组秘书。我们小组还有王国乡先生,他1957年在北大中文系读大三的时候被打成“极右分子”,1958年被开除学籍,1974年又因“宣传利润挂帅”被捕入狱,先后在劳改农场和监狱里待了22年,硬是在推广华罗庚“优选法”的过程中,悟出了资源最优配置的“边际均等”原理,与茅于轼老师的“择优分配原理”不谋而合。结识你们三人,是我从这次会议上得到的最大收获。

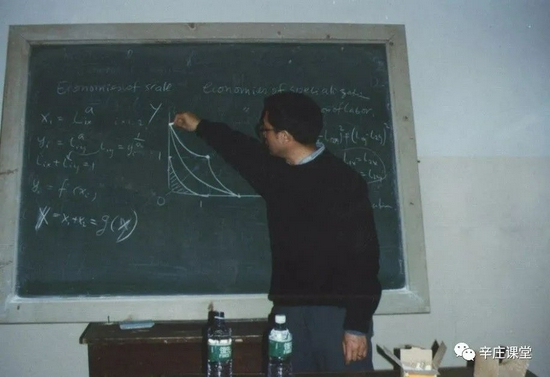

小组会上,我第一次听到你讲你的分工思想。你侃侃而谈,还用粉笔在黑板上画了不少图。你一开口就说,分工理论是亚当·斯密最重要的思想之一,但被新古典经济学抛弃了,只有马克思重视斯密的分工理论。你说你要把斯密的分工理论重新纳入经济学。我当时还没有系统学习过西方经济学,对于你讲的许多观点,我领悟不深,但你对新古典经济学的批评给我留下了深刻印象。当然,西方经济学当时在中国总是受到批判。但你与别人不同。别人批判“西方经济学”,是因为它是“资产阶级的”“庸俗的”;你批判“西方经济学”,是因为它忽略了劳动分工。你告诉我,你是在监狱里读《资本论》之后开始思考分工问题的,这更让我肃然起敬。从此,你就成了我心目中的英雄、学习的榜样。

小组会上,我也做过几次发言。我没有你那样的学术积淀,但可能是初生牛犊,发表的观点得到你和茅于轼老师等人的赞许。当需要选拔一个人代表小组在大会发言时,你们都推荐了我。这对刚入读研究生的我来说,是莫大的荣幸。现在想来,我能被推荐、代表小组在大会发言,很大程度上得益于我们小组的大部分人都不是科班政治经济学出身,不受条条框框的约束。我在大会上的发言既得到一些人的赞许,也引起一些人的不满。茅于轼老师帮助平息了不满。他谦谦君子,很受大家敬重。你鼓励我说,做学问,就得准备好接受批评;如果你的观点没有人反对,那说明你没有自己的观点。

你劝告我,要学好经济学,必须学好数学;数学学不好,连文献也读不懂。我在读大学本科时,修过微积分。你说这不够,还需要懂得集合论、概率论等。你告诉我,你的数学是在牢里跟一位狱友学的,这位狱友是一位被打成“右派”的工程师,毕业于中山大学。我听从了你的建议。开学后,我就选修了物理系的线性代数和概率论课程,还参加了数学系和化工系几位教师组织的“运筹学研讨小组”,学到一些有关控制论、系统论、信息论的知识。我后来也读过你写的《经济控制论初步》一书。

当然,你我后来都认识到,经济学的数学化在使经济学变得更为“科学”的同时,也让经济学付出了巨大的代价。你所钟爱的分工理论之所以被主流经济学家抛弃,其最重要的原因是经济学家没有办法把分工理论数学化。100多年来,经济学家一直沿着数学上阻力最小的路径前行,撇开了几乎所有没有办法数学化的问题,不论这些问题在真实世界中多么重要。你发展出“超边际分析”试图解决这个问题。你曾说过新古典经济学是“地心说”,你的新兴古典经济学是“日心说”。但在我看来,你的新兴古典经济学更像“第谷系统”(Tychonic system)。[1]我知道你晚年时非常认同哈耶克的思想,但我不知道你是否意识到,哈耶克思想的核心是他的知识论和认识论。如果接受了哈耶克的知识论和认识论,你大概不会继续把你的分工理论纳入新古典经济学的框架。当然,你知道不纳入新古典经济学框架,论文就很难发表,甚至博士论文答辩都难以过关。很遗憾,我们现在没有办法面对面讨论这些问题,我不能确信你是否同意我的说法,包括对你的经济学理论的评价。

小凯,我知道西安会议后不久,你到武汉大学教书去了,又过了一年多,1983年秋,你去普林斯顿大学读经济学博士去了。听说你出国留学还很费了一番周折。当时你还没有被平反,出国政审通不过。如果不是邹至庄教授给国务院领导写信,国务院领导做了批示,你是拿不到护照的。你真有福气,遇到了贵人。1990年我去牛津大学读博士时,也是靠贵人帮忙才拿到了护照。

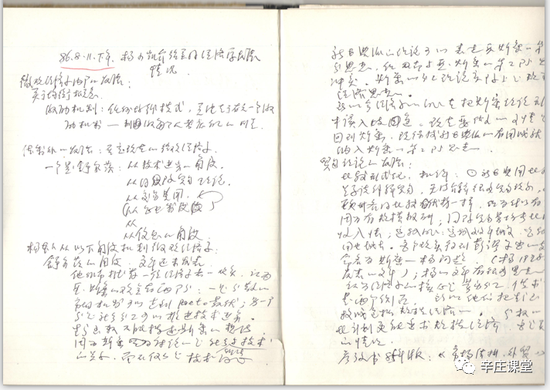

再次见到你是在四年之后。1986年8月,你回国探亲时,我所在的体改所邀请你给大家做了个学术报告。我的同事们都很崇拜你。你在报告中介绍了美国经济学的新发展,包括交易成本理论、激励机制理论和新贸易理论等。当然,你讲的最多的是你本人的研究工作。你说你的博士论文就是要把亚当·斯密的分工理论纳入主流的新古典经济学,彻底改造微观经济学和经济增长理论。你的核心思想是,市场可以促进劳动分工的深化和技术进步,交易成本的降低可以提高均衡的分工水平。你认为,技术进步是内生的,不是外生的;是结果,不是原因。斯密认为分工依赖于市场,你说,市场又依赖于分工;技术进步、人力资本的提升,都是分工/迂回生产的函数。

在你这次回国期间,除了听你的报告,我还与你有多次单独的交流。你告诉我,一定要读罗纳德·科斯(Ronald Coase)和张五常的文章,说他们是交易成本理论的开创者和代表人物,虽然没有做数学模型,但思想深刻,洞察力超强。你把科斯的《企业的性质》(“The Nature of the Firm”)一文的英文复印件给我,我让我的同事栗树和翻译成了中文,经我校对后发表在体改所出版的《经济发展与体制改革》杂志1987年第1期。这应该是科斯文章的第一个中译本。

你有关现代公司和所有制的观点给我留下了深刻的印象。你说,职业经理人与财产所有权的分离,是分工的一种深化。有些人有财产但无经营才能,有些人有经营才能但无财产。股票市场使所有者加强了对财产的控制,而不是相反。所以,公司不是削弱了所有权,而是加强了所有权。

你的这一观点启发了我后来的研究。1986年12月,我写了《企业家与所有制》一文,全文两万多字,分两大部分:(1)股份制与企业家职能的分解;(2)国家所有制下的企业家不可能定理。《经济研究》杂志接受了这篇文章,本计划把全文发表在1987年第1期,已经排好版,但由于国内气氛突然变化,编辑出于谨慎,只发表了第一部分。记得2000年你回国时,我送了你新出版的我的《企业理论与中国企业改革》一书,其中全文收录了这篇文章。你回澳大利亚后读了这篇文章,对文章的第二部分尤为赞赏。你在电子邮件里说:“维迎,你十几年前就有这样的观点,很了不起,这些观点放在现在,也是超前的。”你还在一篇文章中引用了我的观点。谢谢你,小凯!

1990年9月,我去牛津大学读博士,你当时已在澳大利亚蒙纳士大学谋到教职。在我读博士的四年间,我们之间有频繁的电子邮件交流。你告诉了我不少写博士论文的经验,以及你最新的思想发展。你鼓励我一定要写出自己的独立思想,不要怕冒风险。1994年8月我回国时,曾把我们之间的邮件全部复制在一个软盘上,可惜现在的软件打不开这个软盘。但我博士论文中有关文献的综述一章,留下了我们之间交流的痕迹。我把“交易成本理论”分为两大部分:(1)间接定价理论;(2)资产专用性理论。其中的“间接定价理论”部分,主要概述了张五常和你(及黄有光)的观点。我在文中提到,你与科斯的一个重要区别是,按照科斯的理论,交易成本的增加将缩小市场的范围而扩大企业规模;而按照你的理论,如果个体之间的交易效率存在差异,交易成本的增加将同时减少市场规模和企业规模。我评论道:“从历史的观点看,杨小凯和黄有光的论点更为有力。”

记得你对我提出的“企业的企业家-契约理论”有过不少评论。你是从劳动分工和专业化角度解释企业的价值,而我是从人口中企业家精神的差异解释企业的价值。你概括说,你的理论是“内生分工企业理论”,我的理论是“外生分工企业理论”。将这两方面结合起来,可以更好地理解企业的性质。你在校对你和黄有光即将发表于《经济行为与组织杂志》的文章时,还在参考文献上加上了我的博士论文。

现在,我认识到,不理解企业家精神,就不可能真正理解市场。新古典经济学里没有企业家,因而不是一个好的市场理论。在我概括的“斯密-熊彼特增长模型”中,企业家占据中心地位:创新是企业家的功能;通过创新,企业家不仅创造出新的产品和新的技术,而且创造出新的市场和新的产业;把新的财富变成新的市场,也是企业家的功能。正是企业家,使得“市场规模扩大→分工和专业化深化→创新→收入增长→市场规模进一步扩大”的正循环成为可能。把企业家精神与分工理论联系起来是一个非常重要的论题。但我认为,你的超边际分析也没有办法把企业家精神模型化,因为企业家决策本质上就不是科学决策。如果你还活着,我们俩继续讨论这个问题,该是很有意思的。

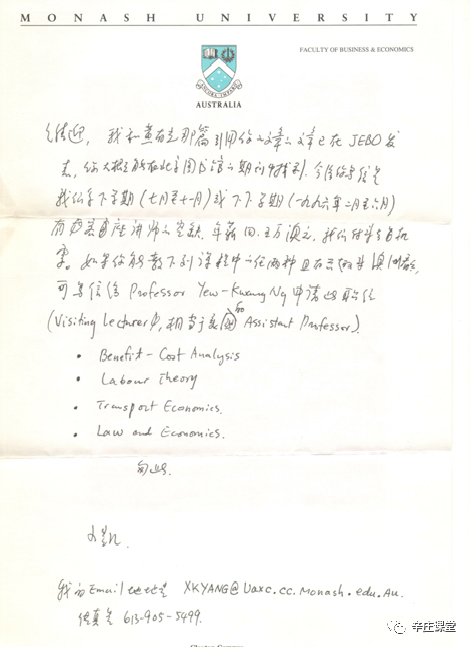

小凯,对你给予我的关心和帮助,我一直心存感激。1994年我博士即将毕业时,你曾问我是否有兴趣到蒙纳士大学工作,你还向香港大学的张五常教授推荐了我。1995年春,当蒙纳士大学有一个客座讲师的空缺时,你曾写信问我是否有兴趣。我那时正忙于北京大学新成立的“中国经济研究中心”的教学和学术组织工作,没有能接受你的邀请,现在想来,有些遗憾。1996年12月,我邀请你来中国经济研究中心访问,你给博士生和研究生做了三次有关超边际分析的讲座,其中有个学生后来还跟随你读了博士。

当时,我的《博弈论与信息经济学》刚刚由上海人民出版社出版。你看了这本书,自告奋勇说要给我写一篇书评。记得那天晚上我们聊到10点多,第二天我去接你上课时,你就把写好的书评交给了我。你大概一晚上没怎么睡觉。你的书评是手写的,文章一开头就说:“这次中国之行,惊喜地发现由张维迎所著的教科书《博弈论与信息经济学》。与中国市场上我所看到的经济学教科书比起来,这本教科书可以说水平高出很多。以我在国外的教学研究经验,若此书是英文的,在英文世界也会有相当的地位。”你的书评发表在《经济研究》1997年第1期。有你的加持,这本书一直卖得很好,多年来居于中国人文社科书籍引用榜的前列。

小凯,我们最后一次见面应该是2002年春天,在北大。这一次,你谈的最多的不是你的超边际分析和新兴古典经济学,而是中国可能面临的“后发劣势”;不是复杂的数学模型,而是哈耶克的演化思想。你似乎迷上了哈耶克,你说哈耶克是思想最深刻的经济学家和哲学家,遗憾自己读他的书晚了。你说你不曾崇拜任何经济学家,包括诺贝尔奖得主,但哈耶克可能是个例外。你给我讲了好多“共和” “宪制”的历史。你认为英国的宪制是最好的。我当时也在读些历史书籍,我们之间产生了很多共鸣。

你对中国的改革忧心忡忡。你警告的“后发劣势”对我和好多国内经济学家可以说是醍醐灌顶。你说,今天的中国经济学家经常谈论经济发展的后发优势,但是他们很少注意西方经济学家所关心的后发劣势。经济发展中的后发劣势又被称为“后起者诅咒”,意指下列现象:经济发展中的后起者往往有更多空间模仿发达国家的技术,用技术模仿来代替制度模仿。因为制度改革比模仿技术更痛苦,更触痛既得利益者,更多模仿技术的空间反而使制度改革被延缓。这种用技术模仿代替制度模仿的策略,短期效果不差,但长期代价极高。你说,中国到处都有“科教兴国” “教育兴国”的口号,这都是后发劣势的表现。当然,你的观点从来不缺少反对者。你和林毅夫的争论引起广泛关注。

这一次,你还曾希望我带一个企业家代表团去蒙纳士大学参加你组织的一个学术会议。你非常有兴趣给企业家布道。我派了一个代表团,其中有李宁等人,但我自己没能去成,真是抱歉。

小凯,在你去世十周年的时候,韦森在复旦大学组织了一次研讨会,我和林毅夫之间发生了争论,还是关于市场与政府的关系问题。林毅夫的观点你是熟悉的,我的观点你也不陌生。有人说这是2002年“杨小凯和林毅夫关于后发优势与后发劣势之争的2.0版”。你的合作者黄有光教授好像是中间派。我知道,如果你在场,一定会和我站在一起。

2016年,我和林毅夫之间又有一次辩论,连英国《经济学人》杂志也报道了。这次辩论的主题是产业政策的有效性问题。我说由于创新的不可预测性和激励机制的扭曲,产业政策注定失败;而林毅夫认为一个国家要发展,必须依赖于产业政策。他的观点既不符合理论逻辑,也不符合历史事实。你虽然不在场,但你关于“后发劣势”的思想是我在辩论中的锐利武器。我相信,如果你在场,辩论的主角会是你,而不是我。

小凯,我是在2004年7月8日早晨得知你去世的消息的。虽然之前知道你肺癌复发,但这个消息还是来得太突然了。1月7日,也就是你去世的整整半年前,你在电子邮件里告诉我,你的身体状况从12月底开始恶化,在做了一段时间放疗后,已经恢复化疗。你祈祷上帝帮助你赢得这场战斗。在3月6日的一封邮件里,你说你可能要去洛杉矶接受一种新的治疗方法(GVAX),尽管药物是免费的,但各种检查费用不菲,可能会花掉你的全部积蓄。如果不幸的事情发生,晓娟和孩子们面临的困难,将不仅是心理上和生理上的,还有生活上的。我给你的邮件中,还期待你能康复。十年的牢狱生活没有打垮你,我相信疾病也不能打垮你,何况你当时已经皈依基督教,有上帝帮忙。谁知道,上帝只是让你走得安详,没有能把你留在人间。没有在你生命的最后一刻看望你,是我一生的遗憾。

小凯,我是在几年前才读到你的《牛鬼蛇神录》一书的。我不知道你生前为什么不曾赠送我这本书。读的时候,我几次流泪。书中写的是你的狱友,有教授、工程师、资本家,也有小偷和强奸犯,但折射出的是你的生命和灵魂。读这本书,我才真正理解你的思想是如何从革命转向自由主义的。你因为写了《中国向何处去?》被判刑10年,在这篇文章中你主张用巴黎公社模式改造中国。那时的你,可以说是非常激进的“左派”。书中的卢瞎子是你结识的第一个“资产阶级分子”,他是一位企业家,因为拒绝接受公私合营,被判刑入狱。你从卢瞎子身上发现,私营企业家是社会上最勤奋、最聪明、靠技术和知识为社会做贡献的人。正是像卢瞎子这样的狱友,让你的思想逐步从“左”转向右。但无论“左”还是右,都体现了你骨子里的独立精神。你的思想与家庭出身没有关系。你父亲是高干,你反对特权。虽然你父亲因为拒绝“左”而被打成“右倾机会主义分子”,你刚步入社会时是“左”的。但你的独立思考让你变成了一个自由保守主义者,从“革命”转向“反革命”。你有点像哈耶克。哈耶克也是从“左”变右的。你在书的自序中说,你相信这本书会在50年后你已不在人世的时候,仍然被人记起;即使你在世时被人遗忘,也“一定会身后成名”。读了这本书,我相信你的话!可惜现在能读到这本书的人还不多。

小凯,我们共同的朋友文贯中在悼念你的文章中的如下一段话,我非常认同。他说:

小凯几乎在一切方面都是一个远远走在时代前列的人。这样做是需要勇气的,是需要大智大慧的,是需要对真理的执着的追求的,也是必然要付出沉重代价的。也许一些人因此认为他和他的理论太超前,太不适用于中国。我想指出的是,小凯不是个需要审时度势的政治家,而是个不承认有任何理论禁区的学者,并以真理的彻底性为其追求的最终目标。对他来说,理论就是要超前。如果理论不超前,而是跟在实践之后姗姗而行,只能为实践的成功大唱赞歌,或为实践的失败寻找遁词,那么,这样的理论对实践又有什么指导意义呢?要这样的理论又有什么用呢?正是在这个意义上,我认为小凯为我们树立了一个耸入云霄的榜样。他短暂的一生留下的遗产是丰富的、多彩多姿的,有些甚至是引起争论的。他接受寂寞,接受冷眼,坦然对待别人的不理解,继续走着自己的路,直到回到他所深深信仰的天父的怀抱中去。

贯中的话让我想起哈耶克在《自由宪章》中说过的一段话,大意是:政治是关于可行性的艺术,政治哲学是把政治上不可能的事情变成可能的艺术。如果观念要往前走,理论家就不应该被多数人的观点所束缚。理论家往往是通过对抗多数人的意志而服务社会的;向流行的观点低头,是对使命的背叛。

小凯,你我都是追求学问之人,不是政治家。这是我们能心心相印的重要原因。但我们也都认识到,把政治上的不可能变成可能,是非常不容易的事情。这也是我推崇企业家精神的重要原因。企业家做的事就是把不可能变成可能。这需要信仰,也需要意志和耐心。你是一个有企业家精神的经济学家!

小凯,人们都说,独立的思想者总是孤独的。但对我来说,只要有你在,就不孤独。你虽然去了另一个世界,但你把思想和独立精神留给了这个世界。见不到你人就读你的书,也是一种慰藉。

安息吧,小凯!天堂里应该没有监狱,也没有恐惧!

你的朋友 维迎

2021年7月6日

[1]第谷系统是16世纪丹麦天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)提出的天体运行模型,它是哥白尼体系和托勒密体系的混合,认为太阳和月亮围绕地球转,其他行星围绕太阳转。

(来源:公众号:辛庄课堂)