小时候,母亲缝衣服的时候,常哼一支民歌《小白菜》。歌词大意是:“小白菜呀地里黄呀,到了三岁没了娘呀。跟着爹爹还好过呀,就怕爹爹娶后娘呀。”旋律单调重复,简谱如下:“i665——,i6654——,46542——,54421——。”

我对这首歌一直不以为然,从来没跟着唱过。原因简单,我不是那棵小白菜,我有一位慈祥的母亲。 可是同院的小伙伴老环子就没那么幸运了。六岁那年,他失去母亲,开始饥一顿饱一顿的日子。长大以后,又遭到社会无情的遗弃,最后被遣送到文安洼地。 老环子的大名叫刘金荣,住在我们家对面的南屋。他属鸡,比我小一岁。本来父母双全,他家虽然和大多数人家一样,日子虽然过得挺紧,但衣食还有着落。他父亲比我父亲小十岁,按说我应当称他为刘大叔。可不知道什么缘故,我一直称他为大哥,大概是因为他长相年轻吧。按这个理儿,我应当称老环子的母亲叫大嫂,可是我又叫她大姐。在五十年代的老邻居中,这种不合逻辑的称呼时有发生。正如老环子称我父亲为王大爷,又称我母亲为王奶奶。 1951年,大姐在四十岁头上,得了中风,嘴眼歪斜,口吐白沫。一个上午的工夫,就撒手人寰了。刘大哥带着老环子回京东老家把大姐安葬,在乡下住了些日子。 一天上午,对面的小屋里传来了轻快的歌声。这位小伙伴从屋里把嘴唇贴到窗户纸上,把窗纸当成口琴,吹奏着他刚从解放区学来的秧歌小调,3566ii-6535i5-, 3566i6532252-, 5 6(低),5 6 (低),53561-, 6(低)1223216(低)53(低)5i5-。 小嘴唇的嘟嘟激发了两维薄膜的振动,发出颤微微的声波。那是我第一次知道窗纸也能当作乐器。母亲听到后,还夸他吹的好听。 从老环子的歌声看得出,他年纪太小,还不知道失去母亲对他是多大的不幸。那些日子大哥很忙,有时候,我母亲见老环子中午没有干粮,就把他叫过来坐到炕上,和我们一起吃午饭。

五十年代的劳动家庭,大部分母亲都不识字。她们甚至连名字都没有,都是全职的家庭妇女,在家做饭、看孩子。虽然我们这些孩子失去了进幼儿园的机会,但是一天二十四小时都处于母亲的呵护之中。放学回家,不管是贴饼子还是窝窝头,能吃上一顿热乎饭。遇到小灾小病,还能吃上一碗鸡蛋羹。然而老环子幼年丧母,失去了母亲的疼爱。刘大哥白天到针织厂工作,老环子一个人在家,玩饿了,连个窝头都没有。他比我们这些孩子过早地开始生活自理,适应了童年的孤独。还好,院子里有几个同龄的伙伴,时常一块玩耍,打土仗,淌雨水,逮蛐蛐,打百分,从而他也没完全失去童年的欢乐。

后来他考上公立的东晓市小学。老环子和同学一起参加过法国电影 《风筝 》的拍摄,小学六年还算顺利。毕业后,他考到当地名气较高的第十一中学。开始时,老师对他还挺关心。每天放学,都派一位姓张的小姑娘和他一起回家,陪他写作业。我当时在名气较差的新学校第九十中学,学的是英语。我对俄语也感兴趣,时不时地向老环子学几句。在他读初二那年,他把一年级的两本俄语课本都送给我了,我也跟着学会了三十几个俄语字母,会说“你好吗?”“你上哪儿去?”等简单的对话。

好景不长,1960年的冬天,老环子因为和别人打架被开除学籍。当时政府对这些“问题少年”十分残忍,把他送往大兴县的天堂河少年劳教场去劳动教养,从此走上一条不归的路。天堂河劳教场在1960年建成,大概他们需要一批新学员,于是降低了录取标准。把老环子这样一个老实巴交,偶尔打一次架的孩子,当作垃圾一样扭送进去。一个没娘的孩子已经够可怜的了,又遭到社会无情的抛弃,断送了少年的欢乐。那两年,我们家附近有四五个孩子前后脚儿被遣送到天堂河。 天堂河劳教场不是监狱,每隔一个月,他们可以到家看看。每次回家,老环子都乐呵呵的, 没见他对前程有什么忧虑。也没听他说过天堂河有什么不好,他也没想过离开那里,回归社会。那时的人太朴实了,受到不公正的待遇也没什么怨语。 到了文革的时候,老环子和一大批劳教场的青少年被遣送到文安洼地,从而他们的北京户口也被注销。到了洼地后,老环子还给我父亲写来一封短信,里边夹着一块钱,感谢当初对他的那点恩惠。他是个善良的孩子,到了这般不幸的田地,也没忘记别人对他的好处。

老环子和一位一起到文安的同伴结了婚,他的妻子离过婚。她带过来一个儿子,不久又为老环子生了个女儿。每隔一些时候,他们一家就到北京住一段时间。刘大哥,老环子的父亲,在金鱼池的简易楼里有个单间的屋子,屋子外边有个四五平方米的阳台,阳台有玻璃窗围着。老环子一家四口就挤在这个阳台里,像避难的一样。 和小白菜不同的是,刘大哥虽然中年丧妻,但一直鳏居,因而老环子没受过后妈的虐待。可是常年的独居使得大哥习惯于一个人的世界。他已经容不下老环子一家四口的干扰,虽然他也喜欢这两个小孩。不久,被送往文安的几个问题少年都在父母的努力下,重新回到北京就业,开始了新的生活。可是退休后的刘大哥经济不宽裕,又没有居住的空间。再说飘荡多年的老环子也没有赖以谋生的手段,大哥到死也没把这个被社会遗弃的儿子给捞回来。老环子成了断线的风筝,永远客居异乡。

老环子的天资不比我差,他读过的小学和中学都比我的要好。老环子为人憨厚,乐于帮助别人,我搬过两次家,盖过一次地震棚,都离不开他的帮助。后来虽然在经济上有些窘迫,但是他的钱是靠劳动挣来的,他从没有过坑蒙拐骗的行为。尽管父亲对他有些冷淡,他从来没有胁迫过父亲接纳他。他只是静静地等着父亲的最后决定。遗憾的是,那时候,家家的生活都不富裕,每到月底,粮食紧张,没人能够伸出一只援救的手。

事过多年,重新审视老环子的坎坷遭遇,不外乎两个原因。第一就是幼年丧母,第二就是学校和社会的冷酷。刘大姐活着的时候,为人宽厚,疼爱自己的孩子,时常爱给我们讲故事。如果有她在世,老环子不会被别的孩子小瞧,也不会和他们去打架。即使打了架,母亲也会找学校去理论,阻止学校的粗暴决定。退一步说,即使后来他到了文安,大姐也会想方设法让儿子回到她的身边。

当初老环子的老师和校长但分多一份责任心,也不会轻易把他排斥在校门之外。从而不会让他到天堂河去接受劳教。因为打一次架,他失去了不仅几年的光阴,而是整整的一生。

后来我打听到,老环子在90年代死在霸州,他才活了50 多岁。

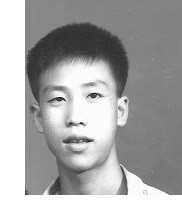

这是少年时的老环子。

二十年前,看过一部台湾电影《鲁冰花 》,里边有一支歌让我心动。

“夜夜想起妈妈的话, 闪闪的泪光鲁冰花 。

天上的星星不说话, 地上的娃娃想妈妈。

天上的眼睛眨呀眨, 妈妈的心呀鲁冰花。”

(选自作者文集《渔舟唱晚》)