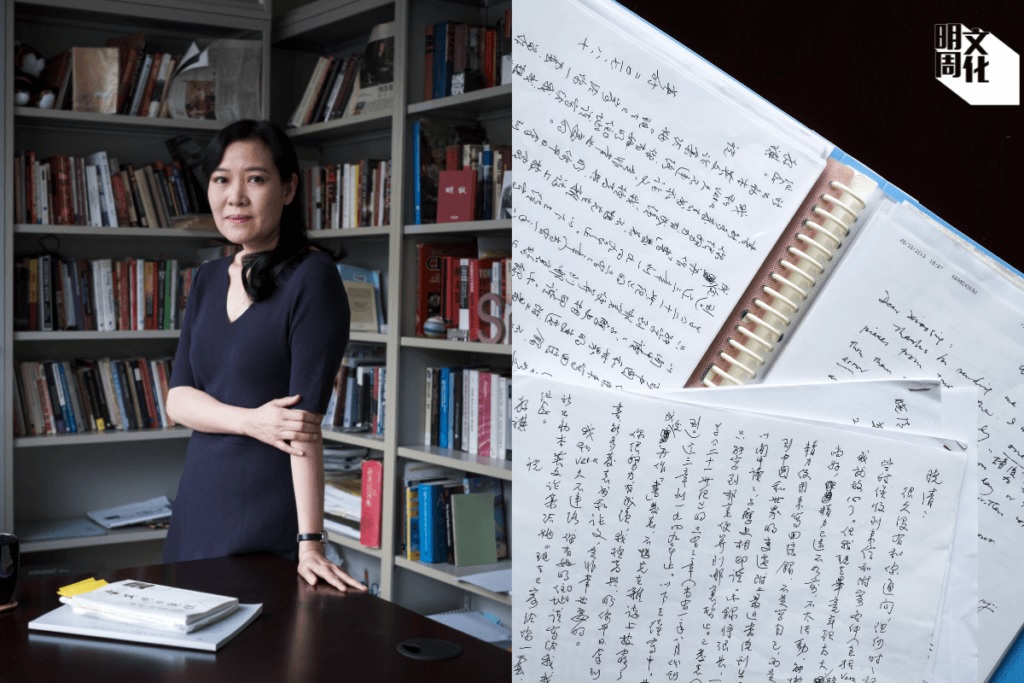

作者:何晓清(中大历史系副教授)(黄静美智子 梁俊棋 采访)

“在风雨飘摇的日子,像我这样经历过八九年,一九年来到香港的人,余先生(余英时)在我心目中,是我们的守节者,传道人。”何晓清以流利的广东话说。

她指余英时是人生导师,情谊深厚,但她坦言,不是出于师生或认识一位知名学者的因由,才对余英时的言行身教特别深刻,“余先生启发我的不只是他的写作和学术,同样重要的是他的生命。他是用生命活出他的价值。我经常强调,余先生的人文关怀是普世的,属于每一个人与他有心灵密码的人。”

余英时的乡愁 出走的家园

去年九月,现为香港中文大学历史系副教授的何晓清以“出走的家园——读余英时先生”为题在中大举行讲座。那是余英时与世长辞一个多月后。对于贤师离世,她感到莫大的伤痛,更亲赴余英时于普林斯顿之墓园拜祭悼念。

何晓清认为,余英时的一生有多次“出走”,但他一直都在守着一个“家园”。

她解释,余英时第一次出走,乃童年从城市出走到潜山故乡山水间,避过战乱,亦不属国、共两党;第二次出走是余英时于北上的火车故障时,下决心留在香港;第三次是新亚书院推荐他为哈燕社访问学人,却只能以无国籍人士自我放逐。

“他出走后,为了我们这羣生活在别处的知识人,重建了家园,是一个精神家园。”

她所指的是八十年代中国自我放逐与流亡知识人。“他真的是从日常生活中关心我们,帮助大家安身立命。自我放逐与流亡知识人离乡别井的彷徨、挣扎,家国两难,生死去留,有些痛是能讲到给人听,更多的时候是无语。这种出走、流亡的痛,是讲不到的。但余先生都很明白。他虽然早已离开那片土地,却完全明白一代又一代人的挣扎。”因为懂得,所以慈悲。在何晓清眼中,余英时才是最有乡愁的人,“余先生说他没有乡愁,但其实他的乡愁是最深沉的。Action speaks louder than words(行动胜于说话)。”

对于异乡人,这样一个精神家园,便是心安处。“在这样的历史环境里,我们如何和时代自处?我常常都想起余先生,他会怎样想,如何抉择?”何晓清形容,余英时不只是老师,更像好朋友,“你知道他会在这里支持你,明白你做的决定。这不是偶像崇拜,而是我们的身份认同、价值,他和我们同行。”

无论史学研究、海外生活,甚至任教中大,对何晓清来说,余英时都扮演着重要角色,但她总是强调,他对自己的影响并非划分哪个人生阶段,而是全面立体。“他不只是教我如何做学问、研究计划,更重要是教我如何去做一个人。‘时穷节乃现’,余先生是守住了知识人的节,他既守现代民主自由的理念,同样地实践传统的士大夫精神,为生民立命。”

新亚书院圆形广场的墙上刻有历届毕业生名字,见到一九五二年首届毕业生为余英时。

回到新亚书院 何晓清与学生同行

余英时与新亚书院缘份,始于一九五〇年,到了七十年代更出任新亚学院校长兼中文大学副校长。夏天温热的风吹过新亚圆形广场,毕业生纪念牌第一个刻上的正是余英时的名字,纪念这位首届新亚毕业生。

何晓清追溯先贤之路:“当年钱穆先生等新亚先贤避秦而来,希望改变‘亡国亡天下’这种既失国家又失文化的宿命。”昔日桂林街上办学,手空空无一物,慢慢成为山上幽静的书院,作育人才,“这个校园对我来说,不只是一份工作。”如今换她来,继续守该守的道。

四年前,何晓清申请应徵中大历史系副教授,由余英时为她撰写推荐信。一九年终于来港授课,那时我城尽是烟硝烽火。出发赴港的前一天,她探访余宅,对此行忧心忡忡,当时余英时留给她两句说话:

“你要好好做一个学者,做学问。好好去教你的学生。”

看似简单的话语,却承载很大的重量。何晓清一直把嘱咐牢记于心。“我一路走来,荆棘满途,总会记住余先生跟我说的这两句话,”她以哽咽的声线续道:“要好好做一个学者,要好好地守住我的同学。”噙着泪的双眼,却不掩倔强。

她过往在哈佛教授关于一九八九年天安门运动及其影响的课程。多年来,每一年香港都为她在黑暗中亮起烛光。如今她来到这里,也想守护这里的学生。

“如果学生出什么事,我如何面对他们的父母?我心痛学生,我们共同经历历史,同时我觉得有责任让同学们了解历史,从历史中思考当下。那时不是说想起要守什么道或价值,更多的是基于原则底线的本能反应。我从余英时身上学习到,不一定要跟从主流,但要保持良善与公心,无论是处于权力的边缘,还是面对后真相时代的民粹、民族主义。我时常提醒同学:不能成为自己反对的人。”因此就算有不同意见,她也会和学生分享。

如今,她依然与学生同行,“希望大家可以守住我们的校园,我们的community,深耕细作。我总是觉得,中大是一个很可爱很特别的地方。”她最初来中大任教时,被安排到较近办公室的班房授课,但她主动提出,想到新亚去。“于是就改了在新亚上课。每一日下课后,同学们会与我一起行落山。三年来我们一齐在山城同行。虽然他们笑我走路很快。”这些山上同行,课后一起吃饭聊天,逛书店,看纪录片,每个微细日常都是师生彼此陪伴的力量。“我们有大家。外面的世界改变不了,但我们可以在自己的位置上力所能及,尽力而为。”

早前她有位学生离港,她到机场送别时,学生的父亲向她道谢,感激她照顾他儿子,她却认为:“其实他们(学生)都在照顾我,不然怎叫同行?因为他们,我还有希望。我守护佢哋,佢哋都守护我。”这种深厚的师生情谊,早已远超于一份高薪厚职。

没有余英时的时代 人文主义的薪传

好好做一个学者,好好教学生。何晓清牢牢谨记,余英时之所以重视人文精神,因为教好下一代,正是靠人文精神,从此由一代人影响整个社会的进程。

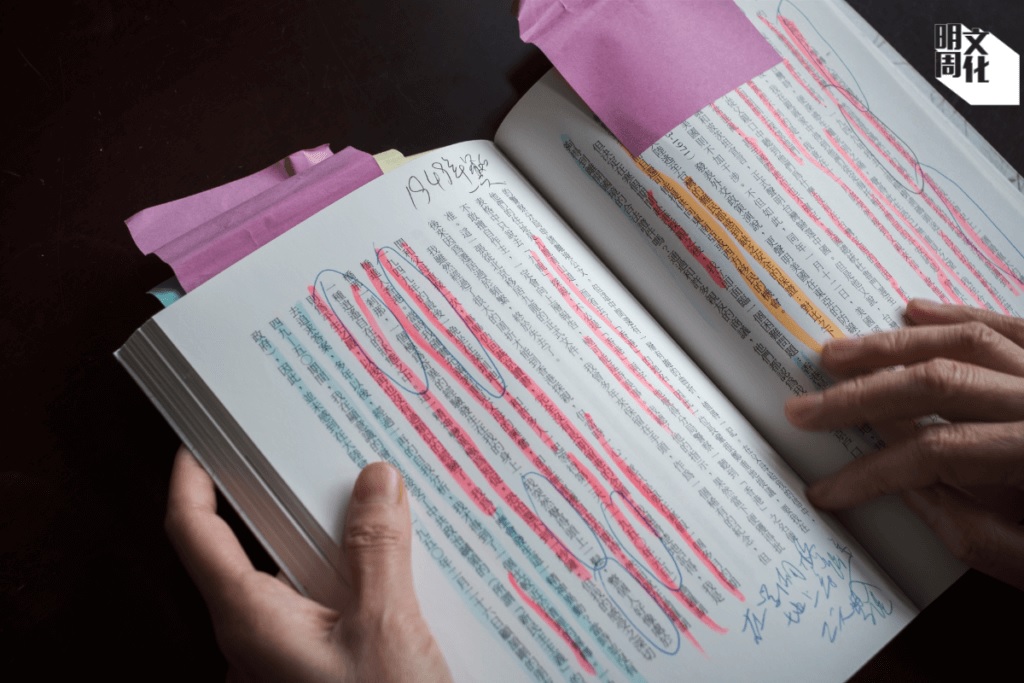

她认为,大家很熟悉余英时的思想史研究,但除了intellectual history(思想史),同样不可或缺的是history of intellectuals(知识人史)。读余英时的生命故事,正正是和他的对话。“余先生曾经在书信中跟我提到,他写回忆录‘不是写自己,而是写我亲眼见到中国和世界的变迁’。我们可以去和古人对话,读他们的书,就不会觉得孤单。如今我们也可以通过余先生的文字,与他对话。从这个意义上说,余先生从未离开。”

顾思齐曾为余英时《重寻胡适历程》撰写之书评中,如此推崇:“我们应当庆幸,在没有胡适的时代,至少还有余英时。”

如今余英时已逝,到了“没有余英时的时代”。

何晓清表示:“一个时代的终结,是因为产生余英时先生的土壤没有了。没有了免于阶级斗争的潜山山水,没有了让第三势力流亡知识人‘无所顾忌地追寻自己的精神价值’的自由。但薪火总是会相传,生生不息的。好似我在〈出走的家园〉讲座那一晚,看到同事、校友,同学,公众,坐满整个演讲厅,我觉得那就是几代人共同的历史传承。每一个人都可以守护,守节守道。种子播下了,总有一天会看到开花。”

何晓清,现当代中国社会和政治研究的历史学者,现为香港中文大学历史系副教授。她毕业于加拿大多伦多大学,获硕士和博士学位,并曾于哈佛大学费正清中国研究中心从事博士后研究。她的首部著作《天安门流亡:中国民主抗争的声音》被亚洲协会的中国档案评为二〇一四年关于中国的五大书籍之一。曾任教于哈佛大学,韦尔斯利学院和圣迈克尔学院。她教授的关于一九八九年天安门运动及其影响的课程连续三年获哈佛大学卓越教学证书。二〇一六年她获选为该年度百名中国公共知识分子之一。

(明报周刊)

(纵览中国2022-07-28)