作家吴明益(图片来源:吴明益提供)

近年深受国际瞩目的台湾作家吴明益,作品屡经迻译外文与改编成漫画、影集,皆普受读者喜爱与重视。台文研究者蔡易澄以吴明益为研究对象,认为若将吴明益定位在千禧年后的新乡土浪潮,恐忽略其出道初期创作的意义。本文藉由对话,追溯作家早年在本土杂志的经历,为吴明益创作生涯补上目前研究较阙漏之处。Openbook阅读志特此以专文刊登,与读者共享。

提问:蔡易澄(台大台文所博士生)

回应:吴明益(作家、东华大学华文系教授)

Q:您在1992年时,以《最后的希以列克》获得了“联合文学新人奖”。这篇小说的意义非常特殊。就外在的意义而言,它得到了对文学新人而言非常重要的文学奖;就内在的意义来说,它显现了原住民议题很早就出现在您作品中。当年有受什么原住民议题、作家的影响吗?是什么样的契机促使您写下这篇作品?最后又为什么会拿这篇去投奖?(有基于某种得奖策略吗?还是单纯的投稿而已?)

A:《最后的希以列克》可以算是我人生中第一篇作品。我自己虽然从高中时开始接触文学,但当时还不成熟,比较多是技艺上的模仿之作。大学时代,某次去九族文化村,看到了在那里表演的原住民,也跟对方聊了一阵子,对于原民的处境有些感叹,后来才写了这篇小说。

当时,写原住民议题的作家还不多,我自己也对其他的原民作品没有什么认识。小说里面出现了一些原住民词彙,像是“希以列克”(泰雅族占卜所用的鸟类)、“马拉荷”(泰雅族头目之称)、“奥图夫”(泰雅族的祖灵),这些资料在当时都不是随手可得的。

我印象很深刻的是,当年这篇小说写完后,给我大传系的同学阅读,结果有个女生就很疑惑小说里为什么出现很多外国人的名字。这其实也说明我们那个年代中,对于原住民相关的文化都还不是很了解。

当年投“联合文学新人奖”,其实也只是抱着纯粹投稿的心态而已。我身边没有热爱文学的朋友,自己也不知道有什么文学奖可以投。会知道这个奖,主要是因为参加了“全国巡回文艺营”。在这个由《联合文学》杂志举办的文艺营上,因为营队的宣传,才得知这个文学奖的存在。

Q:当初除了参加“全国巡回文艺营”,是否还有参加比较本土的“盐分地带文艺营”?对于“全国巡回文艺营”的印象又是什么?

A:我这一生只有参加过一次文艺营,就是“全国巡回文艺营”,其余的我都没有接触过。

当初参加这个文艺营,好像也只有听几堂课。后来觉得有些无聊,所以中途离场。比较有印象的是东年和履彊的课。这两位作家当年都算是《联合文学》的看板人物,也在文艺营上比较有份量,到处都可以看到他们的书。

履彊算是对我满有善意的。当时文艺营里,学员会交自己的作品,给各个组别的导师。履彊就有针对我的作品给了一些回馈,也会鼓励我们多多投稿。不过后来就没什么联络了。

至于东年,我跟他就比较有交集。当年“联合文学新人奖”上,他就是投票支持我的评审。大概在90年代末,开始有电子邮件的时候,我也跟他有几次信件的来往,后来也有出来喝过一次咖啡。若就作品的内涵而言,在我年轻时阅读作品的经验里,东年的小说也有非常独特的韵味。

(图片来源:吴明益提供)

Q:“联合文学新人奖”一直有文坛入场券的美名。相传新人创作者只要拿了这个奖,后续在投稿和出版上都会很顺遂。您在1992年得奖,但却沉寂了一段时间,在《联合文学》杂志上都不见您的踪影,似乎没有获得应有的得奖效应。这段期间,是否有出版社询问出版事宜,或有杂志、报纸主动进行专栏邀稿?或是您主动投稿给报章杂志却被退稿的情况?如果有发表不顺利的情况,当时有想过具体的原因以及因应之道吗?

A:我当年在投稿时,对于“联合文学新人奖”的地位没有什么概念。就像前面说的,我其实对于台面上有什么文学奖,并不是很清楚。而且就我个人的经验而言,这个文学奖也没有带给我什么附加效益。后续我有再投稿给《联合文学》杂志,但就完全都没有被用过。

我自己后来会觉得,得奖也是一个机会在颁奖典礼上去认识那些编辑跟前辈们,去让他们记得你。但坦白说,我完全回想不起来颁奖典礼的画面,连我到底有没有去现场都已经不是很确定了。就算有,我肯定也是默默领完奖,跟谁都没有交谈,就自己一个人回家了。

在得了奖以后,我陷入很长一段空白的期间。当时主要投大媒体,不过没有得到任何的回应。那个时候,我有一个朋友建议我尝试投稿地方报纸,会比较容易被刊登。但我希望自己的作品能够被更多人看见,所以还是把目标集中在大报上。

在这以前,我想像投稿到出版社是会收到退稿的。不过现实是,我花了一些钱影印、邮寄,期待作品能被看见,但却连一封退稿信都没收到。你会忍不住怀疑,自己的稿件到底有没有真的被收到。在这种挫折的时光里,你会去看看大家都在写些什么,拿来跟自己比较,然后陷入自我怀疑,心态上就变得越来越扭曲了。

Q:翻看您的第一本小说集《本日公休》,会发现有几篇作品都刊登在《台湾新文学》上,算是打破了无处可发表的困境。《台湾新文学》创刊于1995年,而您在第三期上就发表了〈老头〉,其实与这本杂志非常早就有接触了。当初是从何处得知这本杂志的?投稿时抱着什么样的想法?是否知道这本杂志背后的本土倾向?

A:接触到这本杂志,是在我服兵役的那两年。我应该是在书店里看到这本杂志的。投稿时,我并不知道《台湾新文学》是本什么样的杂志,只知道里面的主编是宋泽莱。

为了学习写作,我在高中时就阅读了很多文学作品,国外的与国内的都尽可能地去阅读。当时国内知名的作家我都有读过,白先勇、陈映真、黄春明、张大春等,其中也包括宋泽莱。宋泽莱在这里面算是年纪比较小的,但又很勇于表达自己的意见,对他的印象特别深刻。也因为这样,看到是他编的,就想说投投看。

Q:《台湾新文学》的主编是宋泽莱,其前身《台湾新文化》与后来的《台湾e文艺》也多有他的影子,是这系列本土刊物的灵魂人物。在投稿刊物前,对宋泽莱的哪一本小说比较有印象?知道他个人的本土政治理念吗?

A:我高中时读他的《打牛湳村》,觉得非常的感动。他写作的技巧很好,讲述的故事有一定的连续性,透过一系列的小人物故事,来系统性地探讨农村问题。他在描绘中间商的剥削、政治黑金的丑恶上,都非常到位。另外,他在写小情小爱上也别有韵味,有种浪漫的情调,我相当喜欢。

在投稿以前,我并不知道他的政治理念。一直到我投稿作品后,他主动打电话过来,和我聊作品相关的事,在之后的聊天里才知道他很本土的政治理念。不过,我对此没有什么排斥。一来是因为,当时这个平台可以让我刊登作品,同时也有稿酬可以拿。另一则是因为,宋泽莱在每一期杂志开头,都会非常详细地评论每一篇刊登的作品,很用心地在对待每个人的创作。

作家宋泽莱(取自flickr/Paul Hu)

Q:宋泽莱在《台湾新文学》上,非常重视新人作家的栽培。每期杂志的编辑导言,动辄数十页地在介绍作品,实在是很惊人的事。此外,杂志编辑主动打电话给投稿者,跟投稿者进行作品上的交流,也是我这一辈写作者很难想像的。您怎么看待宋泽莱与《台湾新文学》对新人写作者的照护?而在文艺作品的交流上,你们具体上都是讨论些什么?宋泽莱的指导,有没有对您的作品产生影响?

A:当时宋泽莱主动打电话过来,我其实非常的感动。当兵的生活苦闷,之前又投稿不顺,突然间有个大作家打给我,而且用昂贵的长途电话聊了很久,让我觉得自己找到了某种归属。除了聊作品上的事,他也会问我将来要做些什么,是个非常热情的人。

他第一次打给我时,就称讚我的作品很好,并要我以后都把作品给他,字数不管多少他都会登。在文学技巧上,他提醒我要更加铺张地去写景,去将环境、空间详实地描绘出来,他认为我有这样的能力。而我的确也喜欢写景,只是当时不流行这样的写法,以前一直不太敢写。宋泽莱的鼓励,给了我不少信心。

我这里还留有一些他讨论文学的相关资料。他会发表在我们社团的网路家族上,或是寄email,把自己每天所思所想写下来。有些是政治评论,有些是文化观察,也有针对文学的讨论。比方说,他就有跟胡长松讨论辛波丝卡的作品。他用很长的篇幅去梳理辛波丝卡的背景,还附上自己的台语译诗。我对他旺盛的精力和热情,感到相当的佩服。

印象中我跟他只见过四次面。第一次是“王世勋文学奖”的颁奖典礼,他在台上致词时一样很热情,不过在台下时有一种前辈的拘谨,反倒话变得不多。第二次是在他演讲的场合里,我向他请教台语书写的问题,他只要我用顺手的语言去写。他一直都以鼓励代替指导,不会用政治理念去强迫别人要写什么,像我写军旅、中华商场,他都说继续写下去就好。第三次是很多年以后,我们两个一起担任校园文学奖的评审。第四次则是更后来,他在前卫出版社出版“大地惊雷”那系列的书,曾和他一起举办过新书对谈。

当年我投稿几次到《台湾新文学》后,宋泽莱就要我整理自己的作品,他帮忙投稿至出版社,《本日公休》也因此而诞生。我很感谢他的提拔,也很钦佩他对文艺的热爱与着迷。

宋泽莱出版的“大地惊雷”系列书籍

Q:“王世勋文学新人奖”类似于“吴浊流文学奖”,以一年内该刊物上发表的作品为评选对象,综合考量创作者的发表篇数与创作潜力,非两大报式的单篇匿名徵文,是本土派里很独特的文学奖。您是第一届的“王世勋文学奖”得主,小说组的评审是宋泽莱和东年。因为杂志上没有刊出评审会议,想了解您是否知道自己得奖的原因?对这个文学奖有什么看法?

A:我在课堂上很常批评台湾文学奖的制度,并会要学生们去看看各国文学奖的规则。日本的文学奖制度有好几种。一种是特定杂志的文学奖,徵的是篇幅较长的小说,例如“群像文学新人奖”。另一种是你先发表了作品,然后有个评审团选出得奖者,芥川赏或直木赏都类似这个形式。“王世勋文学奖”也是有它自己的逻辑,也没有管你有没有要参加这个文学奖的竞赛,它就主动将发表在杂志上的作品列入评选范畴。

我不知道自己当年得奖的原因。他们打电话过来,通知我得奖,然后我就到现场领奖了。

Q:《台湾新文学》发行了近5年(1995~2000),每期刊物都有特殊的专题(如:“第二波乡土文学”、“女性自我书写”、“本省籍第四代长篇小说”、“四六事件纪念”),而每期刊物又有国际名家的介绍、台湾作家的访问。有没有什么是您印象比较深刻的,乃至于影响到您的?您又怎么看待同时期的本土杂志如《文学台湾》、《台湾文艺》?

A:我对“国际名家”满有印象的。我不确定宋泽莱是在哪个场合说过,但他强调台湾作家一定要有国际观。他提到日治时期的作家,认为当时的作家不只接收到中国的五四传统,还有包括从日本引进的各种西方文学,接触到了世界各地的作品,才成为独树一格的作家。对我们当代的写作者来说,掌握世界文坛的动态仍然是非常重要的。

我当时知道《文学台湾》、《台湾文艺》这两本本土杂志。研究所时,在李瑞腾老师开的“文学社会学”,我做的课堂报告就是比较《台湾文艺》在李乔担任主编时的转变,把两本杂志的各期篇目条列分类。不过我当年的稿件都没有投过这两本杂志。

Q:您早年的小说,主要取材自生命经验,诸如校园、军旅等。而一直到了1998年时,您开始创作生态散文,在2000年出版《迷蝶志》并广受好评,生态书写成为另类的突围之径。在《台湾新文学》第十六期,刊出了〈生日礼物〉,是未收录在《迷蝶志》的作品。您怎么看待《迷蝶志》在个人创作史的位置?

A:《迷蝶志》这本书的诞生说来巧妙。如果你注意看他的书系,其实是属于生活类的,不是文学类的。当年,我大学学妹的姊姊陈静惠在麦田担任编辑,在寻找可以出版的书。正巧,我那阵子有写广告评论和音乐评论,累积的稿量已足够出书。原本是打算出这些评论的,但因为评论要搭配广告的图像、音乐专辑的封面,不愿意授权或是授权费太贵的情况太常发生,所以就只能放弃这个计画。在那个时候,我手边另有几篇生态散文,编辑看过之后觉得可以继续发展,《迷蝶志》便在这个契机下诞生了。

A:《迷蝶志》这本书的诞生说来巧妙。如果你注意看他的书系,其实是属于生活类的,不是文学类的。当年,我大学学妹的姊姊陈静惠在麦田担任编辑,在寻找可以出版的书。正巧,我那阵子有写广告评论和音乐评论,累积的稿量已足够出书。原本是打算出这些评论的,但因为评论要搭配广告的图像、音乐专辑的封面,不愿意授权或是授权费太贵的情况太常发生,所以就只能放弃这个计画。在那个时候,我手边另有几篇生态散文,编辑看过之后觉得可以继续发展,《迷蝶志》便在这个契机下诞生了。

写完这本书之后,因为我当时默默无名,需要找一些知名的作家来推荐。我当时跟陈玉峯和刘克襄都没有交情,纯粹抱着试试看的心态,请编辑把稿件寄给他们,希望可以获得推荐。后来,刘克襄打电话给我,表示很喜欢我的作品,并可以帮忙刊登书里的内容到他主编的《中国时报》上。我也是非常地感激他,当时这本书里的篇章发表到其他的报刊,都不是我投稿,而是刘克襄帮忙投稿的。

Q:《台湾新文学》于2000年结束发行,并在隔年改版成《台湾e文艺》,是“台湾新本土社”的同仁刊物。您成为了“台湾新本土社”的一员,并在第三期接受了胡长松的采访。在这个社团中,您有参与过什么活动吗?跟哪个社员比较有交情?社员们会在你们专属的网路社团里发表作品,互相指教吗?

A:我在社团里算是边缘人,一直都没有参加过什么活动,也很少发言。印象中有人会在网路社团上面发表作品,但多半回应的都是宋泽莱。活动相关的部分,可能要请教胡长松比较好。

那次专访由胡长松来采访,一方面是因为他涉入杂志的事务比较深,另一方面是宋泽莱希望我们这代的作家能彼此认识。我也因为跟胡长松联系、谈话过,算比较有交情。当时他就有宏愿要写大量的台语小说,而且日后也真的有毅力地朝这个目标走,成为现在本土很重要的中生代作家。

《台湾e文艺》创刊号封面

Q:《台湾新文学》和《台湾e文艺》的封面,清一色都是台湾乡土画作,别有一番独特的韵味。您在《台湾e文艺》里,也担任美术编辑委员,在杂志上面可以看到您的插画。您怎么看待这两本杂志的美术风格?

A:美编委员的部分,是宋泽莱认为我有美术专长,在问过我的意见后,就放进去了。但事实上我应该都没有执行美术任务,就只是给插画而已。

杂志每一期都用本土画家的画作当封面,这点很有意思。早年《联合文学》杂志也都是用画作当封面。宋泽莱提过,文学杂志如果太丑的话,大概不会有人想买。不过,我觉得宋泽莱也有意识在对抗当时商品化、流行化的浪潮。

Q:2001年,您以〈虎爷〉拿下联合报文学奖,是台湾非常有指标性的文学奖,其后于2003年出版了第二本小说集《虎爷》。距离1992年同样获得指标性的《最后的希以列克》,其实也有将近10年的时间,在写作上也已历经了不少转变。您怎么看待这个时期的小说创作?

A:早年投稿不顺的经历,让我一直对自己的创作没有自信。在〈虎爷〉得奖以后,我决定不再去管这些,要走出自己的一条路。当年《迷蝶志》书写的过程里,因为叙事里有很多科学性的词彙,不被看好。但《迷蝶志》得到了台北文学奖的肯定后,我开始有些信心,相信问题不是出在自己。我从那个时候开始,就几乎只读国外的文学作品,生态写作的路线也因而跟台湾不同。我选择从国外取径,作品也渐渐看不到其他台湾作家的痕迹,这点也表现在《虎爷》上面。在我早年的小说里,〈夏日将逝〉、〈复眼人〉依旧都是我很喜爱的作品。

A:早年投稿不顺的经历,让我一直对自己的创作没有自信。在〈虎爷〉得奖以后,我决定不再去管这些,要走出自己的一条路。当年《迷蝶志》书写的过程里,因为叙事里有很多科学性的词彙,不被看好。但《迷蝶志》得到了台北文学奖的肯定后,我开始有些信心,相信问题不是出在自己。我从那个时候开始,就几乎只读国外的文学作品,生态写作的路线也因而跟台湾不同。我选择从国外取径,作品也渐渐看不到其他台湾作家的痕迹,这点也表现在《虎爷》上面。在我早年的小说里,〈夏日将逝〉、〈复眼人〉依旧都是我很喜爱的作品。

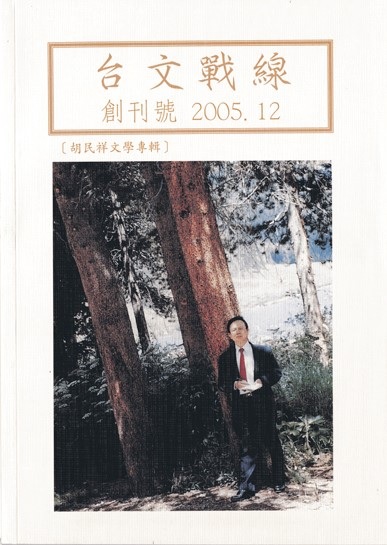

Q:《台湾e文艺》于2002年停刊。后来,胡长松另外在2005年创办以台语文书写为主的《台文战线》,里头有不少是“台湾新本土社”的成员。您跟这个《台文战线》的社群有联系吗?我很好奇这两本杂志之间的关联。

A:书是都会收到的,这本杂志也启发了我在小说里使用台文的模式。但宋泽莱一直有台北文坛跟南部文坛的说法,我住台北,因此活动我都没能参加,这点很有感触,文学活动真是有地域性的。

、宋泽莱(左六)(取自flickr/Paul-Hu)1.jpg)

台湾新本土社,台湾e文艺成立大会。前排为胡长松(左五)、宋泽莱(左六)(取自flickr/Paul Hu)

Q:我以前对老师的印象,一直感觉您不是本土气息很强烈的人,似乎也没有太多民族政治的批评论述。这次的采访,让我稍加釐清了您与这两本本土杂志的关联,也让我看到了本土的另类可能性。最后,想请您聊聊,怎么看待自己创作中的本土性?

杂志《台文战线》创刊号封面

A:这学期,我请到贺景滨来学校驻校,他在演讲时提到一个有趣的概念。他将小说创作区分成两类:一类是先创造了整个世界,再塑造其中的人物。后者是先创造了人物,再用这个人物拓展出新世界。我觉得这也可以用来比喻这件事:究竟是政治倾向先形成,然后才去写小说的;还是在写小说的过程里,慢慢形成了对这个世界的看法。

我自己是偏向于后者的。我在刚开始写作的时候,一心只想着要成为作家,没有什么本土或政治上的精神。我是在写作的过程里,一步步看到政治,在其他人的文学作品,接触到各种精神与主义。包括像我在“台湾新本土社”里,会看看他们的文章,特别是谈用本土语言、本土文化作为写作材料,觉得有道理,慢慢建立起自己的本土观点。

特别是在写作的时候,所必经的实地调查。可能是骑车走三横,或者是走遍各地的登山步道,又或者步行环岛,这些扎实的生命经验成为我重要的养分之一。我并不是因为政治立场而去写本土,而是在实际的生活里,去好奇,去观察,最终融入到自己的作品中。我很庆幸我的政治倾向是这样形成的,是这样一条路又一条路所走出来的。

(台湾《开杂志》2022-01-24)