(九)造访港大,在港大民主墙张贴防治校园暴力的请愿信和建议书

5月31日上午,我乘地铁来到香港大学。

香港大学坐落在山上(具体山的名字,我后来查了半天也没弄明白,好像是好几座山连着的),从地铁站出去,就通过电梯升到位于山间的大学校园。我乘电梯前因不知道哪个门通往大学,还误推了一个侧门,然后警报呜呜叫,我看到上面写的“如果擅自推门面临检控”之类字样,吓了一跳。当然后来没人因此检控我,但着实被香港复杂且与大陆不同的环境弄的晕头转向。虽然香港与中国大陆都是用汉语,但口音不同,口语交流依旧麻烦,各种标识繁简的字体差异和语意差异也让人反应延迟。至于一些设施功能和设置差异,也让我不能适应。因此无论是寻人还是找机构,都比大陆费时费力的多。当然,这也与我那些天越来越焦虑、紧张、担忧有关。在这样的精神状态下,很难正常高效的办事。

香港大学内道路复杂、纵横交错,高架桥一堆,各大楼也分布纷乱,应是因依山而建,没有什么规律。而百度和Google地图定位都不准(校园毕竟是小范围区域,而且地形高低起伏复杂),我摸索半天才找到一个超市,位于庄月明文娱中心。在超市又买了固体胶、胶水,以备在民主墙张贴使用(当然后来全没用上,因为民主墙只允许用大头针)。然后我又到了这栋楼的食堂吃了午饭。吃的饭和花费记不清了,好像是鸡肉饭之类,比外面便宜许多。

吃完之后,我就开始找民主墙。问了一位学生,她告诉我路径。但是我走了两步就晕头转向了,看指示牌上的地图,也搞不清东西南北。我后来在路上又问了几个人,才最终找到民主墙。这时离进学校都快2个小时了,又是热带的夏天,我浑身上下全部湿透了,不停的用毛巾擦汗。

看到民主墙之后,我非常激动。虽然民主墙比我想的要小,但神圣是无疑的。大陆的中学我上过八所,维权和呼吁时去的高校也很多,但绝没有允许张贴学生个人的政治性标语和宣言之类的区域。谁敢在布告栏张贴这一类东西,不用说被发现后立即就会被保安制止、拿下。当然,没人试过,我也没。所以,港大民主墙象征着言论自由,象征着自由、自由,可以自由的表达。我内心能不激动吗?终于可以贴我的呼吁了啊。

这时才发现,我带的建议书在民九支部复印时印成双面了。而且也没有致港大的信,贴这些会让港大师生摸不着头脑。

于是我只能先找打印店。问了附近图书馆,图书馆说非本校师生不能进,如果打印要去学生会那里或者到校外。然后我又找一位学生问具体位置,她在手机地图上帮我找到一家在般咸道附近的打印店。

我在民主墙旁边的椅子上匆匆写了一封《致港大诸位师生的公开信》,然后去打印店。我出港大几乎用了进港大的一多半时间,顺着山路下到般咸道。

我先问了般咸道那家打印店,竟然3港元一张,多印不减价。我又走了很远(至少2公里山道),找到一家便宜的(忘了名字,打印店门两侧是黄色贴纸或漆装饰)。然而这位50多岁的老板态度奇差,爱答不理,偶尔回话也跟吃了枪药似的没一点好声气。我说能不能在电脑上修改下字体(手机有些格式在电脑上不匹配),他说“不行”。我想在电脑上改几句话,还是“不行,你在电脑上改耽误事”。让我自己在手机上改,然后忙着和另一个人说话去了。我在手机上改过后,又发他邮箱一遍,他让我等着,让后来的一个人先印一堆文件。我大汗淋漓,拿着毛巾问他有没有水我擦下脸,凉快一下。在山路上来回的奔跑,到店时不仅浑身是汗,热的脑子也都不清楚了。他说,“没有”……我只好一边拿干毛巾擦汗,一边问他字体是不是与我手里大陆印的一致(因为发现香港字体与大陆格式不同,我怕字大了或小了难看,我在大陆印的那个字号和字体恰好),他说“我没空看,反正就这样,你印不印”,我让他各印一份,心想剩余几份去其他地方印算了。印出来我给钱之后,终于如释重负的离开了。

现在回忆在立法会和这店里的经历,我脑子里冒出来鲁迅小说《非攻》结尾的一段话。

那段话的原文是这样的:

“墨子在归途上,是走得较慢了,一则力乏,二则脚痛,三则干粮已经吃完,难免觉得肚子饿,四则事情已经办妥,不像来时的匆忙。然而比来时更晦气:一进宋国界,就被搜检了两回;走近都城,又遇到募捐救国队,募去了破包袱;到得南关外,又遭着大雨,到城门下想避避雨,被两个执戈的巡兵赶开了,淋得一身湿,从此鼻子塞了十多天。”

墨子来往宋楚,解灭国之忧;我奔波陆港,为反校园暴力。我虽然在身份和成果上与墨子有天壤之别,但被基层吏卒和庶民折腾方面,简直是同病相怜了。虽然这些人也有孩子,而且大多没条件当校霸的吧(校园暴力加害者大多有钱有势,至少带头欺凌者如此)。此前,我在旺角的住处附近问哪里有打印店,不知是语言不通,还是别的原因,一位卖药的年长女店主(也可能是店员)也是对我一脸鄙夷,皱眉撇嘴的说“香港没有这个东西”。我拿出一张纸比划、解释,她也还是摇头、嫌恶的看着我,然后我就走了。我也不知道她是真没听懂我的普通话,还是因为往是大陆人或别的原因歧视?经历这些,我也更能理解为什么许多人没有公益心、不愿做好事了。从上流社会到平民大众,歧视、冷漠无处不在,如无形的荆棘与围墙遍布大地,让前进者受伤、气馁。当然,后来我遭遇了更惨的创痛,不是这种程度的形容了。

我沿般咸道摸索着往回走,在港大东门附近,找到了另一家打印店,是叫“快易印”什么的。店面非常狭窄,昏暗的灯光下,印刷设备、柜台和另一面墙之间只能容一人勉强通过,香港的寸土寸金果然处处都有体现。老板是个年轻人,他的五六岁的孩子和他在一起。我问了问价钱还合理,多印便宜,就将材料都印了两份,还彩印了两份《熔炉》剧照、两份我的EMS邮递单集合图片。在电脑上修改了字体字号。他普通话很糟,我说的话他也听不太懂,但他孩子却完全听得懂我说的普通话,说起普通话也基本上字正腔圆。看来,香港的“普教中”推广迅猛,成效显著。印完后只花了20多元港币,我道谢后离开。

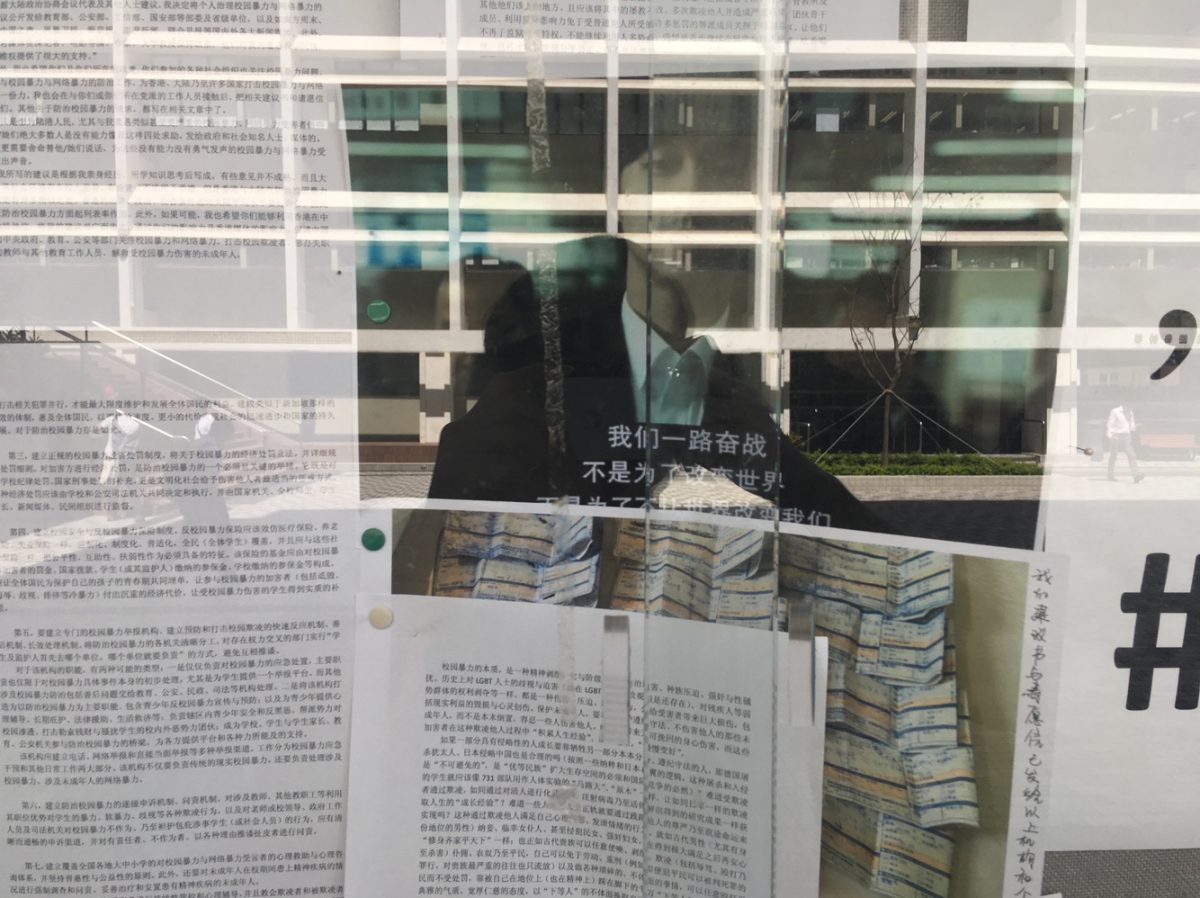

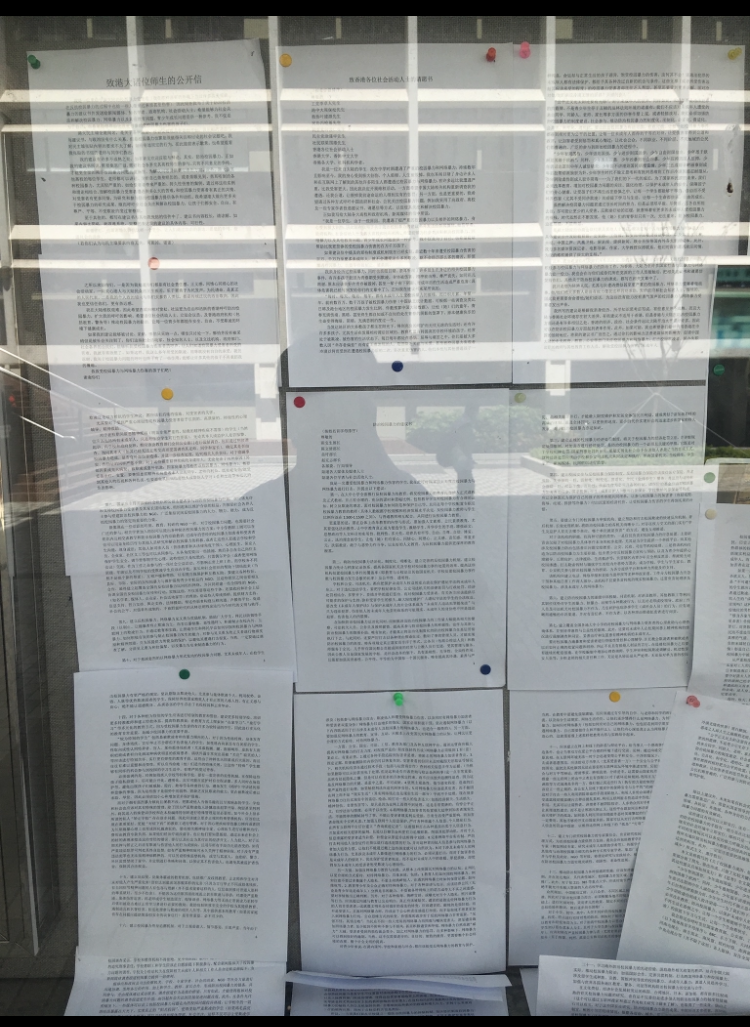

终于回到了民主墙。此时的民主墙上,大多数区域已经被张贴上东西了。占据民主墙的主要是三幅标语(因我还保留着当时拍的照,所以内容都能查到):“声援岳昕,北大打压可耻,中华人民共和国一切权利属于人民”;“捍卫百分百言论自由,香港有(应为“是”)自由讨论港”;“5月9日启吾辈,民主固存,#GE14#马来西亚”。都是一张A2或A4纸一个字,贴占了民主墙四分之三的区域。民主墙最左侧有着类似于“使用说明”的文件,上面写着不允许贴人身攻击性内容、正常情况下贴的东西保留七天、只允许用大头针固定纸张而不许用胶水之类……等说明。

我看到民主墙左侧还有一块空白,就推开玻璃窗开始张贴。从上到下、从左到右依次张贴《致港大诸位师生的公开信》、《致香港各位社会活动人士的请愿书》、《防治校园暴力的建议书》,以及《熔炉》中那句经典台词“我们一路奋战,不是为了改变世界,而是不让世界改变我们”的剧照、我在大陆发送EMS的邮递单图片。

致港大师生的信内容是这样的:

“我是一位来自中国大陆的校园暴力受害者(也在那样恶劣的环境下当过许多次旁观者,在反抗校园暴力的过程中也给一些人带来过麻烦甚至伤害),因此现在我写了关于防治校园暴力的建议书并发送给新闻媒体、知名学者、政府机构、社会活动人士,希望能够为社会关注和解决校园暴力、网络暴力以及其他教育问题、青少年成长问题提供一种参考。我不仅是为了自己,也希望能够帮助比我更悲惨的受校园暴力伤害的孩子们。

港大民主墙全港闻名,是关于各种政治、社会议题观点争论的平台。我所贴的请愿信与建议书,与政治没有什么关系,但是校园暴力也算是很值得关注和讨论的社会议题吧。我对民主墙张贴内容的要求不太了解,如有有违规定的行为,在此提前表示歉意,也希望观看我张贴的书信的老师与同学们指出。

我的建议有许多不成熟之处,如有异见欢迎反驳与辩论。其实,防治校园暴力,正如我的建议书所说,需要集思广益,需要社会各界尤其高校师生的参与。只有不同意见的争鸣,才能更全面的揭示校园暴力问题的复杂性,为解决问题提供更完善的方案。此外,港大及其他高校的每位学生、老师都可以讲述、分析自己亲身经历的、或者亲眼见到、亲耳听到的各种校园暴力,尤其较严重的、如给受害者带来严重的、持久性伤害的案例,通过将这些实例和理论相结合,理解校园暴力受害者遭遇到多么大的苦难,和校园暴力受害者有真正的共情、对受害者有更多同情,为研究和参与防治校园暴力提供条件和动机。我希望港大做出更多关于校园暴力的研究成果,继而呼吁全社会关注和解决校园暴力,让孩子们都安全、自由、有尊严、平等、不受欺凌的度过青春期。

至于其他的,都写在建议书与其他我张贴的信件中了。建议书内容较长,请谅解。如果内容太简略,就很难系统、完整的表达我的建议的具体内容、可行性。

谢谢你们,也谢谢港大提供这样一个平台,让人们通过自由的表达、思想的争鸣,促进社会的进步。

(若你们认为与民主墙要求内容无关,可撕掉,谢谢)”

然后我又在信末尾签上名字(应该签了名字,我记不太准了)(傍晚又补写上时间)。

我把书信用大头针一张张的固定在民主墙上,很快就占满了这片原本空白的区域。还剩余四五张,怎么见空塞纸都贴不下了。因为贴的建议书内容前后相连,如果贴到民主墙另一侧空白处,就把想表达的东西搞乱了,也不方便学生、教职工和游客看。因此我干脆把剩余几张半折叠的放在民主墙和玻璃窗之间底座的缝隙,然后拉上玻璃窗。就这样,紧凑着贴完了三封书信和两张图片。

在我张贴时,就有几个学生和游客走过来看,我就很兴奋的向他们介绍我的情况,以及贴的东西内容、意义,并希望他们关注校园暴力问题,他们纷纷点头称是,有位阿姨说:“校园暴力确实是很重要的事”;一位男学生问我家乡是哪里,怎么来到这之类,我一一回答。看到他们关注,我非常欣慰。

贴完之后,我就坐在民主墙右边的椅子上,一边喝水一边看民主墙,时不时走到我张贴书信那片墙的前面反复看自己的“作品”,来回踱步,内心既激动又忐忑,期待着更多人看到我的呼吁信件。我坐了几乎一下午,也就有约百多人经过,只有五六十人驻足看了我张贴的信件,有几个人对着我的材料拍了照。我问了附近坐着的港大学生,才知道港大已经放假了。虽然比较失望,错过了人流较多的没放假时间,但有不少人看,也不错了。每当有人驻足观看我写的信件时,我都激动不已。我想,在这座世界知名学府民主墙张贴防治校园暴力的呼吁和建议书,是非常有象征意义的事,是进一步行动的试水与前哨。

激动了很长时间,我的心情才逐渐平静下来。这时已经是傍晚了。我突然想到,刚才在看民主墙“使用说明”时看到说民主墙归港大学生会管理,而我贴的因与政治无关,会不会在我离开之后被撕掉?虽然我在张贴的信中说不符合就会被撕,但如果真的很快被撕掉,那我的张贴作用就会大打折扣。因此我决定去学生会问问,如果会被撕,我就请求能不能通融一下保护我贴的东西。

经过一进一出再一进,我对港大校园已经相对熟悉了。我很容易就找到学生会大楼,看到玻璃窗里有一位学生模样的男生在值班。我道明来意,并把复印的与在民主墙张贴内容完全相同的书信给了他看。他认真翻看后说我的这些都是挺好的,也没有什么极端的或敏感的言论,不会被撕;如果七天后没有人在那块区域贴新的东西,我的还可以继续保留。我欣喜不已,心中那份担忧也放了下来。他还给了我一个邮箱,好像是用来申请延长张贴时间的联系方式?我忘了它的用途。

这时他又仔细翻了翻我写的关于校园暴力建议书和请愿信,想了一下,很热心的给了我一个建议。他拿出一份杂志递给我,告诉我:“港大学生会有一个刊物《学苑》,你可以去试试找找他们能不能发表(我的书信)”。《学苑》杂志我是听说过的,它因被梁振英批评有“港独”倾向而声名大噪。我对这个建议很感兴趣。我最缺的就是舆论的关注,如果我的个人经历和呼吁建议等书信能发表在港大刊物上,当然是极好的事情。他把那份《学苑》杂志送给了我,告诉我杂志办公室在太古楼,可以明天上午去。我道谢后告辞离开。

让我感到暖心的是,整个交谈过程中,这位男生非常诚恳和热情。我在香港遇到的青年学生和年轻警察,基本都是很善良热心的。

我决定立即就去看看。这时已是晚上8点左右,港大校园很昏暗。我在大陆许多高校拜访学者或旅行时,即便晚上9点,也灯火通明。这是说明香港高校更爱惜电力呢?还是基础设施落后的又一次体现呢?或者只是因为放假所以关了灯?见仁见智吧。

一路问路来到太古楼。我到了《学苑》杂志办公室门口,看到大门紧闭,门上贴有“香港独立”的字样。我心里一沉。虽然我知道《学苑》的“港独”风波,但我认为那是梁振英的挑拨和夸大。当我真正看到这个标语时,内心是不舒服的。我的政治倾向前面请愿信中已经提到,是传统泛民的政治倾向,支持国家统一,有大中华情结,也就是本土派港人说的所谓“左胶”。我对港独一向反感,虽然后来我对他们中的部分人有些同情,但同情的是个人,对港独价值观还是反感的。而且主张港独的,大多对中国大陆人权漠不关心,甚至对大陆人有偏见和歧视(当然,对这些歧视,大陆人也要承担部分责任),我获得帮助的成功几率很小。所以此次香港之行,我只找了传统泛民,没有找任何本土派、自决派和港独派(建制派更不用说了)。来到《学苑》杂志办公室,也是那位男生的建议。看到这“香港独立”的标语,我求助他们发表文章的心就凉了半截。不过后来我还是来了几次,也很想和他/她们当面对话,探讨一下香港及陆港之间的各种问题,顺便也讲一下我的事情。但可惜的是,每次都是大门紧闭,可能是因为已经放假了吧。

不过来太古楼有一个收获,就是发现了一个很好的餐厅。我当晚就是在那吃的饭,一份牛肉饭加红豆冰,30多港元,非常好吃,尤其是红豆冰凉爽解渴。后来我又来了几次港大,都是在这吃的饭。

吃完饭离开后,我想到中联办距此不远,决定看看夜间的中联办,万一有意外收获呢。此前我在端传媒上读到有反人大释法游行就是大半夜进行,中联办为终点。我希望遇到个热闹的游行之夜,但路上行人稀少,走了半个小时后到了。晚上的中联办门口也是没什么人,更没抗议者。然后我就坐巴士返回旺角了。

港大之行相对成功,甚至让我短暂忘却了烦恼。不过当我回到旺角的旅馆,支付200元住宿费时,我的脑子一下子清醒了,清醒的感到脑子又浑浑噩噩了,思绪也弹回到绝望的现实中。