五,“儿子好汉父英雄”:罗孚全家总动员投身“香港文革”

1966、1967那两年,革命小将罗海星在广州冲锋陷阵之时,父亲罗孚在香港亦热血沸腾,亲自出马,毫不逊色。作为一名老党员一名老资格文化战士,罗孚党性组织性极强,多年来,在写作和组织新闻报道中从来极力宣传党的伟大光荣正确。内地一场接着一场的政治运动如思想改造、反右派、大跃进等等,不管造成多么恶劣的后果,不管国际舆论如何恶评如潮,只因是毛主席党中央发动和领导的,罗孚便百般辩护百般美化,并与对方(其中包括曾为部下同属左派阵营后来自创《明报》成为论敌的金庸)展开激烈论战,有时可谓“左气逼人”。现在是伟大领袖亲自领导的史无前例的无产阶级文化大革命,罗孚响应更不在人后了。当时,香港逐步沦为武斗“英帝”的桥头堡,并于1967年演变成了一场所谓“反英抗暴”斗争。罗孚是《大公报》报社斗争委员会执行小组组长,是二线的其中一个“头头”,但在整个“反英抗暴”斗争中,实际上都是站在“第一线”。他们紧跟当时北京的“极左”政治主旋律起舞,宁“左”勿“右”,甚或更“左”一步,结果斗争行动最后发展到恶名昭著的“真假菠萝阵”的地步——在香港到处安置真假炸弹(香港人俗称炸弹为“菠萝”)。这个行动赢得左派头子的赞赏,认为是一项重大的发明创造,为未来世界性的城市斗争增加了一项新的武器新的战术。

罗孚本人狂热到“全家总动员”。他甚至允许他的两个只有十来岁的儿子海曼和海沙参加“战斗队”,发传单,放假“菠萝”,而且连自己都亲自上阵,以示以身作则。罗孚和他的左派同志完全漠视香港无辜市民在街头被炸死,对几乎天天从两广西江漂流到香港海域的一具具五花大绑的浮尸也无动于衷。他们对毛主席坚信不移,相信他的世界革命的鬼话,什么为了打出一个红彤彤的新世界,死人的事便难以避免,而且是值得的。这是香港百年来政治历史上重要的也是丑恶的一笔,其后果众所周知。这场斗争被称为“香港文革”,港英政府则称之为“六七暴动”,虽然为港英制造麻烦于一时,却让己方损失巨大,元气大伤。在七个月里,有五十多人死亡,八百多人受伤,接近五千人被捕。到了1967年底,斗争已无以为继。此时,香港经济陷于低潮,人心惶惶,市民和资金大量外流,整个香港形势岌岌可危。“真假菠萝阵”在此次“反英抗暴”斗争中是最失香港人心之举。

罗孚和他一帮香港左派文化界报业界朋友,个个具有出众才华,在五、六十年代也曾开创相当不错的局面,但香港左派这一下等于自绝于港人。就说报业吧,六七暴动前占了报章三成销量的左报,不可避免地由兴盛走向萧条。这一群过去多年来尽忠报国、不惜舍身取义的左派精英,在变幻莫测的政治环境的捉弄下,变得人人自危,或投机取巧,或沉默寡言,或随波逐流,也有出走投敌的。

罗孚实为一个文质彬彬的文人,却也曾有过一段如此匪夷所思的狂热举动,这正应了很多从事中国政治研究的学者的观察和分析:海外某些爱国人士左起来比国内左派还要左。不过,幸好,这毕竟不是罗孚的常态,不是他为人的风格。后来,他曾用八个字形容那段疯狂岁月时的自己:“糊里糊涂,莫名其妙。”

六,从红到发紫的高台打落成了“美国间谍”:罗孚蒙冤被判十年徒刑

过了“疯狂的六十年代”,对罗孚来说,却因缘际会地迎来了“火红的七十年代”。

1949年中共接管大陆政权以后,外交孤立,香港的地位显得非常特殊,成为了中国对外统战工作的重要基地,其中《大公报》更是中共对外宣传战线的关键点。1969年中苏关系恶化以后,中国外交策略出现变化,北京积极与美国缓和关系,罗孚作为一位直属港澳工委的党员领导,又有在香港新闻界打滚多年而收取的人脉广人缘佳的优势,便逐步被委以重任,从香港的报人、文化人,延伸至中央调查部(国家安全部前身)领导下,参与对台对美的统战、情报工作。为了报效国家,罗孚开始加强和台、美人士密切接触。

例如,他在1971年,通过和前云南省主席龙云七子龙绳德的合作,最早促成组建北美华人学者访华团。这个“北美第一团”,是与当时海外“保钓运动”有关系的。“保钓运动”背后,有好几十位积极参与者,后来大多成了非常著名的人物。

罗孚还透过时任《星岛日报》编辑曹聚仁,与台湾文化界重量级人士、儒学大师徐复观建立良好关系。在中共领导心目中,徐复观是国民党内最了解中共的人之一,有人甚至认为他是国民党的情报头子。

罗孚当时和美国在香港的新闻处保持定期的联系;并不止一次接受美新处邀请赴美访问。

他还与不少当年在香港大学学习的美国和日本的外交官或学者认识、交往,这些人的身份都并非一般。

……等等,等等。罗孚这时纵横于香港文化界、学术界,为中共统战与宣传拼命工作;而北美的学术界、台湾的新闻界,甚至美国、日本驻港的官员,也都找他沟通和开拓与大陆来往的管道。罗孚当时风头一时无两。

香港收藏家、罗孚好友许礼平年前有一篇文章〈雾里看花说罗孚〉,说他印象里罗孚“温文尔雅,谦和谨慎,学养高,城府深,从不疾言厉色,永远微丝细眼,幽默笑谈。概而言之,是一介极具亲和力的书生,不是手无缚鸡之力、迂腐无能的臭老九,而是很有办法的文人,连些鸡毛蒜皮的琐屑事,都能处理得好。”罗孚凭其“极具亲和力的书生”形象,又有可以把事情“处理得好”的能力,便很容易获得熟识和不熟识的人特别是文化人的好感和信任。有人说过,国民党搞海外工作的人,没有一个可以达到罗孚一半程度的;而对共产党来说,其形象经过罗孚的“过滤”,给人印象好了很多。徐复观在晚年的时候,还多次表示,他非常欣赏罗孚的人品、学问、文章,甚至说如果共产党人都像罗孚那样,中国就有救了。总之,这个火红的七十年代里,统战工作占了罗孚一半的时间和精力,北京中央调查部的领导也开始重视他的工作。那是罗孚“红到发紫”的时候。

谁知突然晴天霹雳。1982年5月1日,在广州陪同亲戚游玩的罗孚突然被召回北京“开会”,下机后立即扣查关禁,一年后被栽上“美国间谍”罪,判处十年徒刑。此为中国大陆改革开放后的第一宗中美间谍案,当年在香港乃至整个华人新闻界和文化界引起轩然大波。

然而,非常蹊跷的是,判刑后虽然一直到1993年满刑后才能离京返港,却未坐一日监牢,住在公家提供的三居室公寓里,还发给不菲的生活费,每天派厨子做很好的饭菜,并可以在北京范围自由活动、与朋友交往……等等——完全可以借用如今时兴的“休假式”来形容其“服刑”生活。

七,罗海雷做了哥哥未作之事:写出了他们父亲的一生

本文有关罗孚种种往事,特别是他“美国间谍”一案,多是从罗海星的弟弟海雷一部大书中获知的。

过去十多年,我几乎每年都到香港,每次到港都会找罗海星以及广州外语学院的老同事餐聚。而每次和海星谈天时除了关心他的身体外都会谈到他的父亲,表示希望有关罗孚一生的资料能够问世。

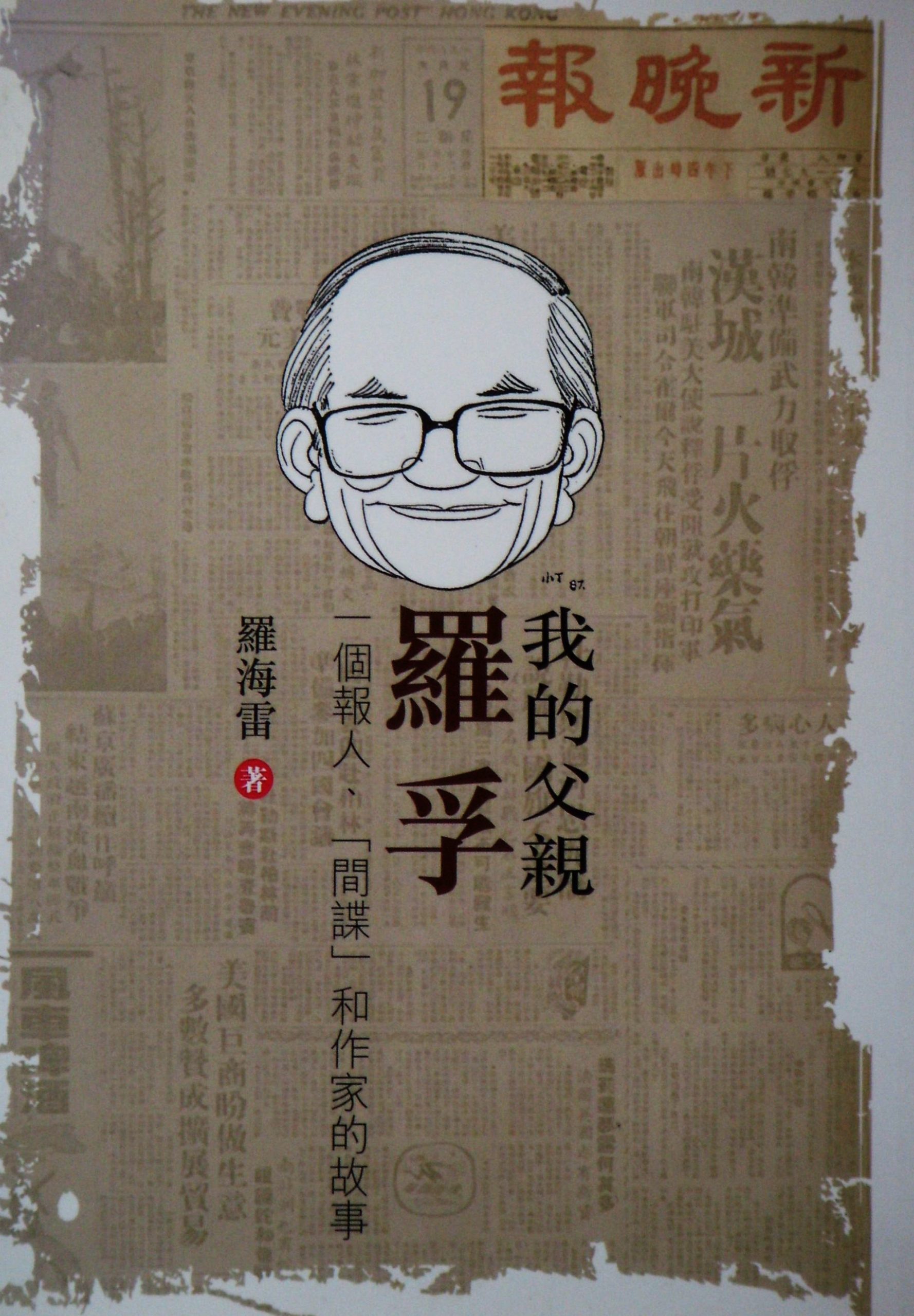

早在2002年第一次见到罗老后,我就向海星探问,你父亲有写回忆录的可能吗?我说,你父亲是香港地位很高的报人,又是卓越的作家、评论家,而且又肩负中共的统战工作,交游非常广阔,在长达六、七十年的岁月里,经历数不清的大大小小事件,这一切,可谓波澜起伏,丰富多彩,特别是他一生中最重大也最引起国际瞩目的“美国间谍”一案,如果不记录下来,不向世人“交代”一下,实在太可惜了,似乎也不应该。海星回答是:绝无可能。他父亲从来没有这个写作计划,也不可能有,他一向行事低调,这是他的性格,而写回忆录多少与他性格不合。至于所谓“美国间谍”一事,他回港后更守口如瓶了,不论谁问他都只是轻轻一笑,很少作答,采取“不打听,不回应,不讨论”的三不鸵鸟政策。家里几个兄弟姐妹,连母亲在内,大家对此事还是“一头雾水”。我还是不止一次对海星说,不管怎样,能挖出多少算多少,你父亲不写最好你来写,你是长子,比较起来,对父亲的工作和所接触的各方人物了解最多,自身经历亦算丰富,文字功夫又不错。但海星总是对我的话不以为然,也许他觉得此事难度太高,他知难而退;也许他觉得自己毕竟是坐过牢的人,担心难以客观中立,或别人看来不够客观中立,让父亲传记蒙受污损;也许他已经感觉出弟弟海雷完全可以胜任,可以写得更好。后来海星在2005年查出患了血癌,写作之事自然就不再提了。万分庆幸的是,罗老的小儿子海雷有兴趣了。2009年春节回港度假时,他把自己的想法和计划和父母商量。海雷建议三条办法:一是父亲自己写;二是海雷写,父母再补充;三是海雷自由创作,但对外仍然声称是父亲授权的。对罗老来说,第一条不可能,第三条不愿意,那就只好协商走中间路线了。于是,2009年下半年,海雷每次回港都和大哥一起讨论如何“整”这部书。海星后来于2010年1月初不幸离世,就在出殡前两天,海雷把握这个时机,问父亲关于“美国间谍”的事,希望父亲给历史与家人一个交代,这次,罗老终于“开口”了。这样,世人也就得到一部四百七十九页的大著:《我的父亲罗孚──一个报人、“间谍”和作家的故事》,由香港天地图书于2011年7月出版。2012年我到罗家拜访的时候,罗老夫妇送我《北京十年》的同时,也把这部书送给我,是2011年10月第三版。

全书分为十二章节:桂林“罗秀才”初露头角、黑暗的日子、革命的年代、冷战初期的香港、看不见的战线、疯狂的六十年代、火红的七十年代、羁留北京十年、重返香港、文化人的故事、书画收藏、观察与反思。书前有罗孚亲自撰写的“代序”,罗海雷写了“后记”,除此之外,还有十七份附件,内容也非常吸引人。此书写作非常严谨,据说前后一共易稿十五次,罗海雷搜集了多方面数据,罗孚亲自核对,尤其是对于书中提及的人,力戒出现纰缪。罗海雷表示,书中全是真实故事,记述父亲几十年的浮沉,以及他在三次人生关键转折期间的真实感情;又以《大公报》作为主线,兼及描述1949年后到二十世纪八十年代初期中共港澳工作的轶事、秘闻和谜团,以及改革开放后北京文艺界朋友与父亲交往的人和事。整个分析涉及具体的人和事,也介绍宏观的形势和局面。特别是,此书首次将罗孚“美国间谍”案的来龙去脉、有关人士全盘托出,成为此宗事件发生后首次详细记载的文献。作者既有真凭实据,又有历史视野,整本书所呈现的历史图象,立体、多元,交织着不同历史人物的言行思想、组织规范、政治博奕和历史限制,映衬出一个中国革命知识分子与他的朋友在大时代身受的酸甜苦辣与无奈。

罗海雷这部书荣获佳评,被列入《亚洲周刊》2011年非小说类十大好书之一。海雷说:“这荣誉的得来更多是表明了大家对父亲的支持与关心,是公道在人心的另一种表达方式。”只可惜,罗海星活不到看见弟弟这部佳著的出版。

八,“星沉南海,愁听风雪悼英魂”:罗海星不幸病逝

正当罗海雷开始收集资料、理清思路时,死神不知不觉中慢慢靠近他的哥哥。

2009年8月,我月初从悉尼经香港到内地,月底又从内地经香港回悉尼,两次停留都找了海星聚谈。他一切看来都好,情绪也不错,第一次夫人周密密作陪,点了完全吃不完的一桌肴馔点心,第二次除周密密外,还有罗老夫妇,以及海星的几位朋友。不料,两个月之后,10月中,海星染上H1N1甲型流感,在病房隔离五天后康复,但11月底又因肺炎入住玛丽医院,一度入住深切治疗病房,被鼻饲插喉,医院下达病危通知。海星始终有斗志与病魔决斗,竟然逐步康复,而后学习呼吸,学习走路。2010年1月10日,医院下达可以出院通知,不过医生发现他的凝血度还较弱,要更换药品后再出院,谁知翌日又开始体温上升,原以为可以回家过六十一岁生日,却在14日零点24分去世了。13日下午,半昏迷中的罗海星显得相当平静。这天晚上,他母亲、妻子、儿女都陪伴在侧,八十九岁的父亲当时也坚持要去医院,但家人担心他承受不住没有让去。当医务人员整理好海星的遗体时,亲人们围拢在病床周围,母亲用手不停地抚摸海星的脸颊,爱子之情,丧子之痛,难以形容。周蜜蜜说,海星应该很安慰了。

2月4日,罗海星在香港红磡世界殡仪馆出殡,举行告别仪式,遗体随后移运火葬场火化。按照海星遗愿,骨灰撒落大海。他生前曾说,他的名字叫海星,他也欢喜大海,有一天死后希望骨灰撒落大海,尘归尘,海归海……

罗海星2005年被检查出患上血癌,那几年始终在与病魔搏斗。他曾依医生建议施行骨髓移植手术,由符合医疗条件的弟弟捐出骨髓。此后,虽然生命一时得到挽救,但病情反反复复,时好时坏,免疫系统非常虚弱。而这个不治之症的病根,始于1989年他因参与营救“六四”人士的“黄雀行动”被捕判刑后在广东粤北怀集监狱服刑期间。那里有放射性矿藏,水质甚劣,乃癌症高发区,以前附近曾有部队医院,后来也拔寨撤离,虽说因人而异,但对免疫系统的破坏是肯定的,有些人往往十三、四年后引发病患。当时身患糖尿病和高血压的罗海星,出狱后果然终于罹患血癌。

因为这一段特殊经历,2月3日晚上举行的罗海星追思会异常悲壮。他生前无权无势,并非达官贵人,但追思会偌大的灵堂座无虚席。约三百出席者中,有香港支联会及当年黄雀行动的成员;有当年被营救的六四民运人士;有司徒华、朱耀明、刘千石、韩东方、许礼平、金渡江、孔捷生、陈丽卿、蔡崇国……等等这些人物。《明报》创办人查良镛、《壹传媒》主席黎智英、香港民政事务局局长曾德成送上花牌;香港贸易发展局、香港电台、自由亚洲电台等罗海星生前所在的机构有员工送来花圈;认识或不认识的其它人士致祭的花圈更由堂内排到门外。

灵堂墙上挂着挽联:一位香港市民以“敢拒愚忠真爱国,坚承义勇定回天”作哀悼;香港文化名人杨瑞生写的是:“海立垂云名早耀不屈不挠罗门有子垂青史,星移斗转志犹坚能言能守挚友同心悼哲人”;海星生前挚友、著名作家孔捷生这样感叹:“仁之大者虽千万人看孤星往矣,魂尚存乎惟江海水载侠骨归兮。”灵堂上方是“德高望重,福寿全归,浩气长存”的大字横匾。左边挂上海星岳母、著名儿童文学作家黄庆云写的挽联:“笑迎风暴笑对死亡磊落一生何所悔;难舍华年难酬壮志缅怀娇客恨难平”。

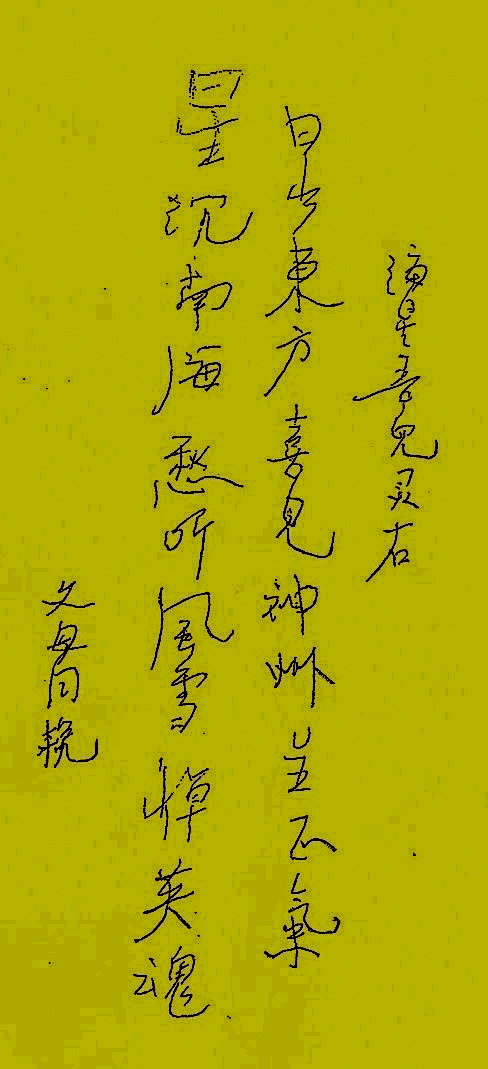

罗孚夫妇给儿子的挽联挂在右边:“日出东方喜见神州呈正气;星沉南海愁听风雪悼英魂”。白头人送黑头人,哀思之情,不足为外人道,却仍挥洒一片爱国丹心。

九,义薄云天,无怨无悔:罗海星参与“黄雀行动”不惜自我牺牲

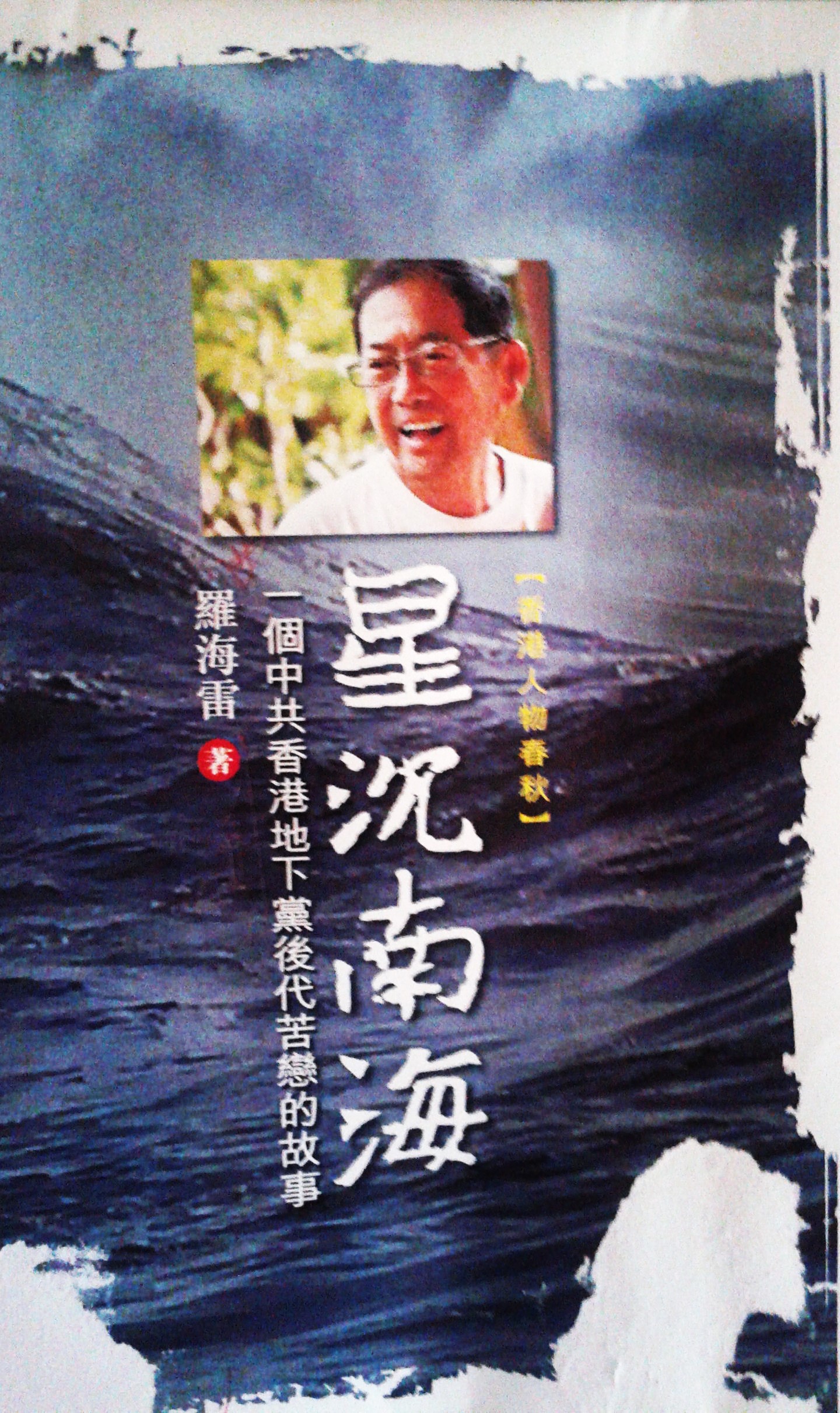

罗海雷在大哥追思会上说,大哥所做的一切,绝对称得上是一个有良心的香港人。罗海雷为亡兄著书立传,书名《星沉南海》出自父母挽联,将于今年七月出版。此书透过贴身观察,写出罗海星一生对于国家的苦恋以及为此参与八九年六四事件后的“黄雀行动”的故事。

“黄雀行动”出于曹植〈野田黄雀行〉一诗:“拔剑捎罗网,黄雀得飞飞”,由香港支联会主席司徒华所定;或起于营救行动创立者、香港影星岑建勋一次采访中临时说出,“是螳螂捕蝉黄雀在后,姑且把它叫黄雀行动”。不管如何,香港这一拨有文化界、政界、宗教界、商界、演艺界、江湖大佬各色人马组成的绝密团队一开始参与救人时,只是凭着良心,凭着爱国的精神与勇气,并没有什么“黄雀行动”这一说法。他们分工严密,效率奇高。整个行动分为三部分:收集包括救助对象的信息、数据;前往前线救人;成功救助抵达香港后,安置被救助人员。二十几年来,营救过程很多机密尚未公开,但据传三百多名民运人士经“黄雀行动”救援,成功逃亡海外。这些人士中,有学运积极分子如柴玲、李录、吾尔开希、封从德、项小吉、王超华、蔡崇国、张伦,有作家孔捷生、远志明、老鬼,等等,有著名文化批评家高尔泰、工人领袖吕京花、中国社科院政治学研究所所长严家其、赵紫阳智囊团成员陈一咨、电视片《河殇》主要作者苏晓康、北京政法大学教师吴仁华、北京《新观察》杂志编委艾端午、天安门广场“民主大学”校长张伯笠、《人民日报》记者徐刚、社科院文学研究所所长刘再复……等等许多人。

罗海星被捕下狱是因为营救王军涛和陈子明的行动失败。海星与这两人素昧生平,但一听到这两个名字,知道他们是1976年发生在天安门广场的“四五”清明节事件的积极参加者,就觉得是很不错的人;当然,更因为王军涛和陈子明已被定为这次八九民运的主要“幕后黑手”,如不获救便会判处重刑,因而便毫不犹豫一定要前往搭救。罗海星由衷敬佩现已失败的八九民运。他说过:“数中国近代史上的民主事件,就只有1989年天安门广场上的。”六四前夕,他在王丹、吾尔开希等人的身影中,看到了文革初期自己的少年纯真模样;但不同的是,他们是为了争取民主带领人民力量,而他那时却是被当权者利用,卷进所谓“人民力量”的极端漩涡里,与民主一点关系也拉不上,只有极权扭曲人性的丑恶。

罗海星去营救之前,其实王军涛和陈子明一个躲藏在长沙一个在湛江其行踪均已被安全部门人员掌握。当局设下陷阱,让罗海星的一个“朋友”与其联系,而罗不虞有诈,从中穿针引线进行营救。当“黄雀行动”前线总指挥陈达钲(“六哥”)发现派去湛江的两名兄弟落网被捕,打算立即安排快艇接正在广州的罗海星偷渡回港,却一时无法联络上,结果罗回到深圳,从东门买了菜准备过罗湖口岸海关回港时遭到拘捕。那天是1989年10月14日。其后,罗海星于12月18日被正式逮捕,1991年2月被广州中级人民法院以“窝藏”反革命分子罪名判刑五年。服刑两年后,英国首相梅杰访华,在9月3日会見李鵬时要求北京放人,罗海星因此获准保外就医返回香港。

罗海星虽然提前获释,但从此一生彻底改写。

罗海星1986年出任香港贸易发展局驻北京首席代表,当年他才三十七岁;1989年他又辞去这个显赫的职位,自组公司下海从事香港和内地之间的贸易。这一份出类拔萃的履历,可以说让人羡慕之极。如果罗海星选择走另一条路,他在大陆和香港之间所建立起的种种特殊关系和渠道绝对可能给他创造出很多人难以企及的商业成就;但他却利用这些条件参加了“黄雀行动”,此后便永远告别名利场,不但入狱,而且因而患上不治之症,即使未患病之前,也找不到合适的好的工作,最后刚过六十一岁就匆匆离开了人世。

但是,罗海星生前从来没有后悔过参加“黄雀行动”,即使患上绝症后依然达观乐天,对当年抉择无怨无悔。二十年来,他也甚少向外透露其在“黄雀行动”的角色。他极像父亲罗孚,从来语调沉稳,心态平和,自己那怕作了惊天动地的事也不向人提及。他一直默默付出,只在心里觉得凭良知和爱心做了应该做的事。

试想想,六四开枪之后,民运已遭镇压,当局布下天罗地网,到处追捕四散逃命的暴徒反革命,天天有落网消息,全国风声鹤唳,人人避之则吉,而就在此时,罗海星却投身进去救人,毫不考虑自己是一个有身份有地位有家庭之人,更不考虑会出现多么可怕的后果。古人云,富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。做到三点,才算是彻底的坚守。人们称赞海星说这些他都做到了。他义薄云天,可谓大时代中的真英雄,但与其说是大义大勇,更让人觉得是宅心仁厚,如同风中之烛,以微茫之光照亮世道人心。

海星夫人周蜜蜜是一个见证。她说:此事海星看得很开,从来没有挂在嘴边,走时也没有吩咐。“佢冒咁大嘅险,完全系为咗爱国。”周蜜蜜像她母亲黄庆云一样,也是儿童文学作家。人们希望,海星在天之灵,有个童话般的环境。海星的一生也像个童话,带着一抹凄美、悲壮的诗意。这个童话的意义,只有当我们具有对正义和美德的信念并对其衷心尊崇和不懈追求后,才能被深刻领略和欣赏。

(未完待续)

好文章!有情有义,有史有实。