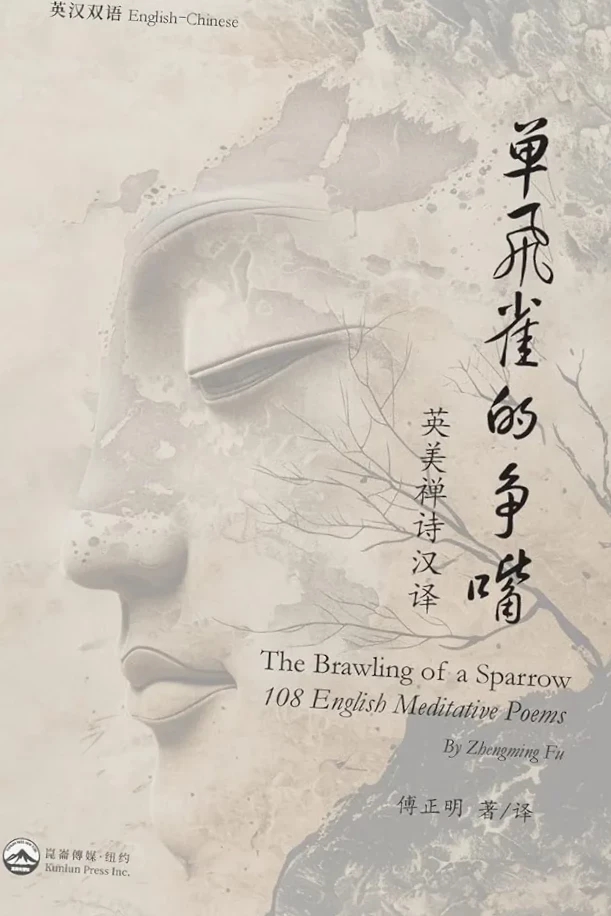

本书导论借爱尔兰诗人叶芝的诗语“单飞雀的争嘴”为题,以笔者的《英美禅诗汉译题诗》为文眼,简要评介英美诗坛广义的禅诗,或蕴含悖论和诗美的属灵的诗歌。

禾雀单飞绕屋檐,The brawling of a sparrow in the eaves,

叽喳争嘴对星天, The brilliant moon and all the milky sky,

亲和浩月临芳草,And all that famous harmony of leaves,

抚慰愁人止泪泉。Had blotted out man’s image and his cry.

这是叶芝短诗〈情殇〉(其二) 开头四行的拙译。1892 年,即诗人认识女演员、爱尔兰民族主义者毛德•岗(Maud Gonne)两年之后的热恋中,叶芝写了〈情殇〉(其一),以“禾雀群飞绕屋檐,叽喳争嘴对星天”起句。二十多年后的1925 年诗人改写此诗,借怀古抒写他对毛德•岗的无望之恋以及对爱尔兰民族独立运动的思考。他把旧版的“几只麻雀的口角”(The quarrel of the sparrows)改为“一只麻雀的争嘴”(The brawling of a sparrow),曾引起一位批评家的质疑:一只麻雀能争嘴吗? 实际上叶芝在散文〈人之魂〉(Anima Hominus,1918)中早就回答了这个问题:“借重与别人争嘴,我们造出雄辩术,借重与自己争嘴,我们造出诗歌。”叶芝与自己争嘴的诗歌特征,更鲜明地体现在禅诗中,此诗修改后的起句,有类似于“一个巴掌拍出什么音响”的禅宗公案意味。

如所周知,梵文 Buddha, 佛或佛陀,意译觉者,悟道者。佛家把生于无佛之世自觉成佛之人称为“独觉佛”。笔者本书题诗首联云:“独觉佛成缘静修,通灵鸡唱几千秋”。中文“禅”或日文 Zen,从梵文 dhyana 借译而来,原本一种静修(meditation)状态。根植佛道的禅修并非佛教的专利,渗透在多种文明中的静修同样是悠久的精神传统。所谓禅诗,属于英语所说的静修诗(meditative poetry)或灵修诗(spiritual poetry),带有佛家所说的“外道禅”的意味。

譬喻,堪称诗魂。禅诗同样如此。佛教以“六如”,即梦﹑幻﹑泡﹑影﹑露﹑电六大比喻来比况世事之空幻无常。此类比喻常见于西方诗歌。例如,莎士比亚感叹“我们都是造梦的材料捏出来的”(《暴风雨》第4幕第1场)。在美国女诗人艾米莉•狄金森的〈成了朋友的监狱〉(A Prison Gets to be Friend 652)中有个奇喻:“幻化之钢”(Phantasm Steel),一虚一实的联姻,得佛家真空妙有的奥义。至于影子之喻,最著名的是古希腊哲学家柏拉图的理型(Form)说,在他眼里,理型是绝对真实,世界只是理型的影子。诗人哲学家弗朗西斯•培根的〈人生〉(010),起句就是“世界是泡沫”。在雪莱的〈世界层迭转动不歇〉(036)中,山山水水似梦如露,化为人间血泪。美国诗人威特•宾纳的〈闪电〉(081)把一见钟情相遇的瞬间喻为长天一闪,惊鸿一瞥即消逝。诸如此类的禅诗,道尽了进退维谷的人生苦谛和世间万物瞬间幻灭的空假本质。

笔者题诗颔联“拈花一笑明禅意,摸象三思开慧眸”,涉及佛教的两个经典比喻:佛祖拈花迦叶微笑,是广为流传的禅宗公案;盲人摸象之喻则法语贯珠。与这个譬喻异曲同工的,是柏拉图《理想国》中著名的洞穴之喻,启人开悟。柏拉图设想在一个地洞中有几个终生被缚的囚徒,只能看到前洞壁上由后面的柴火堆投射的影子,因此相信影子就是实物。由此可见,佛陀贬抑的是把部分误作全真,柏拉图贬抑的是把影像误作真实。

本书遴选移译的108 首英美诗歌,是广义的禅诗,我们由此可以发现世界诗歌史上许多类似的禅诗。本书选诗,有时只偏重其中一句深具禅意的名言或意象,例如约翰·济慈的〈希腊古瓮颂〉(042)的名句“听得见的音乐美,听不见的更美”,显然是一种通灵的审美体验,与老子《道德经》的“大音希声”之说颇具可比性。但是,佛教禅宗毕竟是一种观察世界、把握真理和调节人生态度的特殊途径。诗与禅相通,但诗中的禅味禅意有浓淡深浅之分。如果把所有的诗都视为禅诗,就抹杀了禅诗的特殊性。

本书译诗,大体依照编年史顺序,即根据诗人生年先后排列,但导论打破了历史顺序,将英美禅诗人分为八类:一、以威廉•莎士比亚为代表的独觉佛诗人,二、以托马斯•默顿和T.S.艾略特为代表的基督禅诗人,三、以威廉•布莱克为代表的通灵的诗人,四、以爱德华•菲茨杰拉德为代表的苏菲禅诗人,五、以亚历山大•蒲伯为代表的启蒙派诗人,六、以 P.B.雪莱为代表的浪漫派诗人,七、以爱默生为代表的美国超越派诗人,八、以盖瑞•斯奈德、默温和艾伦•金斯堡为代表的皈依佛教的诗人。当然,这种区分不是绝对的,有些诗人兼有两类甚至多类特征。由于基督教在西方文化中根深蒂固,英美诗坛的灵修诗歌,或多或少带有基督禅的意味。由此可见,西方文化和诗歌与东方文化和诗歌早就相遇并碰撞出灿烂的精神火花,并且将不断汇流,启迪人类属灵的追求。

一、作为独觉佛的诗人

在笔者题诗起句吟诵的独觉佛中,首推伟大诗人和剧作家莎士比亚。大乘佛教认为,“诸行无常、诸法无我、涅槃寂静”的法教,有如世间印信,可以用来识别佛法真虚拟,故称三法印。或者说,法无自性,即现象界的一切皆因缘而生,无一定的自性,山河大地花鸟虫鱼乃至人体皆由四大假合而成,随起随灭,因此人也有假我与真我的悖论。三法印实际上无一不是悖论,即无常与恒常,无我与有我,涅槃与轮回的悖论。依此标准,一切法若与三法印相契合,纵然不是佛陀亲口所说,也可视同佛说。

莎士比亚对无常的证悟,源自诗人的人生体验和古希腊流变哲学的影响。在莎剧和诗歌中,充满人生无常的感悟。历史剧《亨利四世》下篇第3幕第1场有个精彩的隐喻:“种种变易灌满无常的空杯”(changes fill the cup of alteration.III.i.)。在十四行诗中,类似的表达比比皆是,例如第18首,既是爱情名篇,又是诗人无常的证悟:与时间相关的月份和季节,以五月娇花和美人为代表的现象界均处在“自然的迁变”(nature’s changing)中,接着与之形成反讽的对比的是:

别有常青夏月妍,But thy eternal summer shall not fade

晴川历历在君颜,Nor lose possession of that fair thou owest;

死神欲毁缺长鞭。Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,

一圣吟诗推旧律,When in eternal lines to time thou growest:

万家开眼读新篇,So long as men can breathe or eyes cansee,

赐君不朽在人寰。So long lives this and this gives life to thee.

在这里,诗人致辞的对象,已经成为绝对美的象征,他或她的的是经由诗的美化艺术的提升而赢得的。正如第 53首吟咏的那样,此人既是一,又是多,是一切自然美、生活美和艺术美的象征:

人道是,春明媚,秋丰盈,

焉知君之光影投射,千山灌春气,

且听君之内美外溢,五谷押秋韵,

瑰姿玮态,代代演绎变形记。

Speak of the spring, and foison of the year,

The one doth shadow of your beauty show,

The other as your bounty doth appear;

And you in every blessed shape we know.

此诗是莎士比亚深受新柏拉图主义影响的明证。柏拉图认为现象界任何事物都是依赖其“理型”(Form)而存在,但只是“绝对理型”投射的影子而已。由此生发出来的新柏拉图主义的“流溢”(Emanation)说,认为一切事物都是太阳般的“太一”(即神)的余光流溢。因此,要读懂莎士比亚这类诗歌,也可以借禅宗名偈相互诠释:“青青翠竹,尽是法身;郁郁黄花,无非般若”。 换言之,无常的是可以被时间摧毁的现象界,恒常的是生生不灭的佛光或神性。

莎士比亚的无我的证悟,首先表现在诗人教人重塑自我修炼真我的劝导中。莎剧《哈姆雷特》第1幕第3场,御前大臣在儿子要出远门时告诫他说:“要让你的自我成为真(我)”(To thine own self be true)。英语中后来流行的“真我”(true self)由此而来。 其次,是莎士比亚对过度自恋的入罪,例如十四行诗第62首的开篇:

青眸不他顾,眼中唯我美,

从头到脚身心罹患自恋罪……

Sin of self-love possesseth all mine eye

And all my soul, and all my every part…

在自恋或自爱的精神分析术语中,有一个蕴含在莎士比亚作品中自恋的悖论(the paradox of narcissism)。莎剧《亨利五世》中有句话说:“自爱比起自我忽视,并非那么严重的罪。”(Self-love, my liege, is not so vile a sin as self-neglecting. II.iv.) 根据内文语境,此处自爱指适度的自爱自强或自尊自重; 自我忽视,指脆弱的成年人不顾自己的身心健康,安全或必要的生活需求,由此导致自卑或自暴自弃。因此,十四行诗第62首针砭的过度的自恋是一种罪。要挫败这种自恋心态,靠诗中隐喻的时间的暴政:极度自恋的人“蓦然对镜自照见真仪,/四体散见伤痕眉宇鞣出皱纹,/顿时了悟:自恋转眼失根基”。李白的名句“朝如青丝暮成雪”的名句,同样是无常无我的证悟。

第三法印的涅槃寂静,英译多作The eternity is Nirvani and stillness,兼用音译意译。宗教学者大多认为,就意译而言,与涅槃最接近的西方概念,是亚理斯多德伦理哲学中的幸福(eudaimonia)说,其本意是拥有好的常驻神,引申为拥有天赐的力量或吉星高照的意思,通俗的英译词是blessedness(至福) 或 happiness(幸福)。在莎士比亚十四行诗中,幸福往往与爱连在一起,甚至与死连在一起,例如第92首,

啊,我找到一个至福的头衔:

有你钟爱真欢喜,死了也欢喜!

O what a happy title do I find,

Happy to have thy love, happy to die!

这个头衔,归化的意译就是涅槃寂静的法印。在第25首中,莎士比亚甚至对幸福作了这样的界定:

君知否?爱与被爱即幸福,

一片福地,永不离弃不见逐。

Then happy I, that love and am beloved,

Where I may not remove nor be removed.

在莎剧中也采用过寂静的概念。《亨利五世》中的亨利王说:“在和平年代,男子汉最好莫过于谨守中道的寂静和谦卑。”(In peace there’s nothing so becomes a man as modest stillness and humility. III.i)莎士比亚借剧中人之口表达了他的灵修神学的寂静主义(quietism)倾向,这并非一种逻辑系统而是一种精神状态。涅槃寂静,尤其是禅宗借道家发挥的这种境界,同样是一种心态而已,因此是非有非非有的悖论。

与莎士比亚类似的独觉佛,是另一英国诗坛巨擘约翰·密尔顿。在密尔顿早期作品〈科莫斯,酒神的假面舞会〉(The masque of Comus)中,一位纯真的女士在森林旅途中与她的兄长失散后迷路,遇到了放荡的科莫斯,即狂欢之神的化身,宛如佛家所说的“渴念”的化身,由此展开象征性的人类的灵与肉的对话和辩论。后来,女士的长兄的一番话深富禅意,在本书节译的〈晴朗的胸怀〉(015)中,他说的“在自身晴朗的胸怀中富于光明的人”,可以说就是缘觉的开悟得道者,与之形成反讽对比的,是内心黑暗肮脏的人,“在日午的太阳下忙着走黑路,陷身在自我的地牢中。”

这个隐喻,后来在密尔顿的史诗《失乐园》和《复乐园》中得到进一步生发。这两部史诗是崇高美的极致,表面上看来似乎与寂静主义无关。但是,两部作品都是基于基督教的价值观和信仰的故事,探讨亚当和夏娃被逐出伊甸园后人类面临的问题和出路,在政治上,是英国的王政复辟后密尔顿的哲学思考。诗人对政治暴力和战争深感幻灭,因此转向内在灵性或寂静主义乃至和平主义。诗中蕴含许多可以与佛教思想进行比对研究的主题。例如在《失乐园》的“自我即地狱”(the self as hell) 的命题中,作为资产阶级革命者的象征,堕落的天使撒旦觉得在人自己的心灵中“可以造一个地狱里的天堂,天堂里的地狱。”这种见解,与佛家所说的“心狱”、“净土”的说法非常接近,与大乘佛教的“三界唯心,万法唯识”的殊胜佛法何其相似!由此可见,在《失乐园》中,撒旦关于命运、渴念、自由意志、知识及其力量、反叛,神性、以及救赎的欲望的沉思,正是密尔顿自己静修心得的诗意的表现。由此可见,渗透在密尔顿著作中关于基督教的救赎的探讨,与大乘佛教的集体涅槃的救度理想和自度度人的践行惊人地一致。

来源:《单飞雀的争嘴 英美禅诗汉译》(纽约.昆仑出版社,2024年)