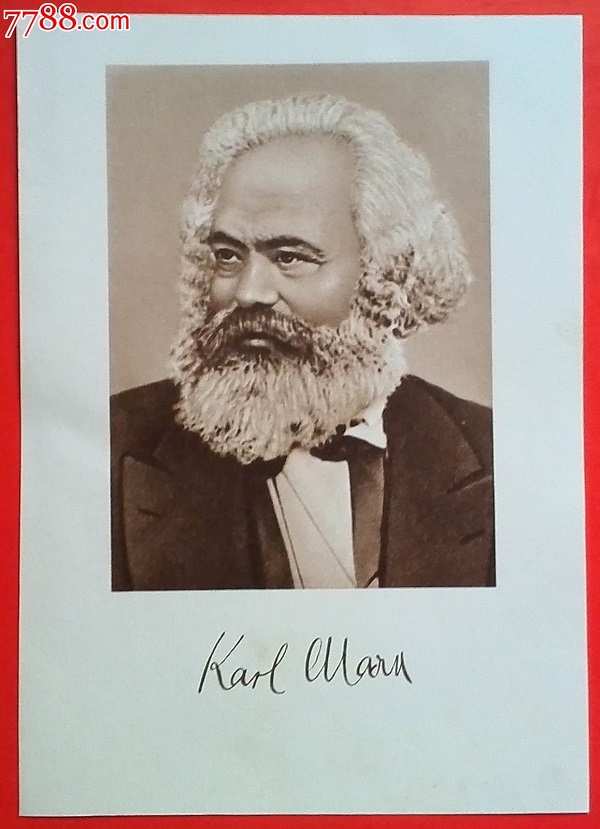

——《共产主义神话与“新中国”.第二章》

七

马克思成长的年代,正是法国大革命蔓延欧洲的时代。启蒙思想已经普及,激进之思想,激进之革命是时尚,而早期其资本主义的野蛮及社会的动荡,使下层民众饱经磨难,欧洲的人文精神扩展到对底层民众的关怀与同情,比如狄更斯、雨果……。法国大革命的主题是“自由”“平等”,其所针对的是封建等级制度,当贵族、教士阶层的特权被废除,平民由封建体制中获得人身自由,劳动阶级的不幸生活便凸显出来,成为社会的主题。“自由”、“平等”没有给穷人带来面包,反之穷人更多,生活更困难了,因为动荡总是摧毁经济,再而大量“解放”了农民涌入城市,却没有工作。穷人们每天经临的是饥饿、贫民窟、10多个小时的繁重劳动,还有大批街头流浪的儿童……;重要的是,他们是社会的大多数。这些不仅折磨着社会,也折磨着人们的良心。这些乃是社会主义运动、共产主义运动兴起的根源,它们的到来不是没有合理性。

在当时的社会潮流中,在自由、平等之后,谁给穷人工作?谁给面包?于是在革命的惯性下,共产主义革命便呈现出来。共产主义革命是共和革命的继续革命;资产阶级革了国王、贵族的命;无产阶级就进而再革资产阶级命。故而,共产主义是更激进的思想和革命。

无论共产主义思想和革命多么不靠谱,但它们提出的问题是真实的,并是社会最痛楚、最难堪、最普遍的问题,然而其又恰恰是国家、社会束手无策,一时所无法解决的。而共产主义思想和革命提出了彻底解决这些问题的主张和办法。当然,其是空想,但是在未完全经历前,怎么能证明其是空想呢?无论如何,其起码是在无望中,给出了一个希望。希望就是人接受的理由。至于暴力革命的残酷与破坏,法国大革命则开辟了再一个传统,为了自由、正义、人民、真理、理想……,暴力革命不是问题,乃理所当然。而且当时的欧洲,暴力革命是“先锋”派。

马克思大学毕业后,1842年得到第一份工作,就职《莱茵报》编辑。他在该报发表的第一篇重要文章,是《关于林木盗窃法的辩论》。马克思为贫苦民众到树林拾捡枯枝辩护,反对将之作为盗窃治罪,申明传统上穷人拾捡枯枝的习惯权利需要得到保护,说“我们为穷人要求习惯法,而且要求的不是地方性的习惯法,而是一切国家的穷人的习惯法。我们还要进一步说明,这种习惯法按其本质来说只能是这些最底层的、一无所有的基本群众的法。”他引用孟德斯鸠的著述:“有两种腐败现象,一种是人民不遵守法律;另一种是法律本身使人民腐败;后一种弊病是无可救药的,因为药物本身就包含着这种弊病。”

(《马克思恩格斯全集》第一卷“第六届莱茵省议会的辩论”)

这里我们清楚地看到马克思维护穷人权益的立场,谴责国家维护有产者,帮助他们剥夺穷人。

马克思的伟大理想,是彻底解救人类的苦难,彻底铲除不平等,一劳永逸地建立人类大同天下。他认为人类罪恶的根源是私有制,私有制导致阶级,阶级剥削和压迫;要建立人类全然公正、平等的社会就要消灭阶级,消灭私有制。共产主义革命就是这样的革命,其是最高形态的革命,是彻底解放全人类的革命。其不仅可以解救被剥夺被压迫的穷苦劳动阶级,而且将彻底铲除人类压迫与被压迫的根源——私有制,最终消灭阶级,实现大同,给人类带来共同的幸福。这是人类最伟大的事业,而在这事业中,他也实现了他的伟大和永恒。这可以说是他伟大、高尚的情怀,但也可以说是他的虚妄。当个人设想解救全人类,为之设化永世之美好蓝图,那已经很可怕了。由世俗,那是妄想及对个人的无限夸张,而由宗教,那是取代神。

马克思的父亲在给马克思的信中,有一段很诚恳的话:“人类最高的美德是自我牺牲的能力和意志,是把‘自我’撇在一边的能力和意志,如果责任和爱要求这样做的话。这里说的不是那种光彩夺目的、浪漫主义的或英雄主义的自我牺牲——瞬间的英雄主义或幻想的产物。这样的牺牲连最大的利己主义者也做得出,因为正是在这种场合,‘自我’显得特别光彩夺目。不,我说的是每日每时不断表现出来的牺牲,它出自好人的纯洁的心,出自慈爱的父亲、温存的母亲、恩爱的夫妻、感恩的儿子的纯洁的心,这种牺牲赋予生命以无与伦比的魅力,使生命不论遭受多少苦难都变得更加美丽。你自己曾经很出色地描写过你的崇高的母亲的生活,曾经满怀深情地说过她的一生整个儿地贡献给了爱与忠诚。你的确没有夸大其词,但是,光辉的榜样如果不能引起仿效,又有什么用处呢?你能不能问心无愧地说,到目前为止,你都是这样做的呢?”(《马克思恩格斯全集.第四十卷》“亨利希.马克思致卡尔.马克思”)这位慈爱的父亲道出了永世真理,人的高尚美德需要体现于日日常常的具体事务中,而那些“高大尚”理想、抱负中隐含着“最大的利己”,是为了“伟大”“光彩夺目”。

知子莫如父。这位父亲在另一封给马克思的信中说:“你走后已经有三个多星期了,可是音信全无!你是知道你母亲和她担惊受怕的心情的,但是你竟漫不经心到这种地步!非常遗憾,这完全证实了我的一个看法,虽然你有某些优良品质,但是你内心是自私的。”马克思并非是一个利他,充满悲悯的人,否则他会像罗伯特.欧文去为穷人办合作社、医院、学校……,实实在在地改善穷人的不幸生活,如其父亲所说,将对劳工阶级的伟大之爱,施行于日常中,给穷人谋取具体福利,而不是鼓动他们为了天上的伟大规划,牺牲他们的生命。

马克思是个自我中心的人,伟大的共产主义革命事业,是其“自我”的伟大扩张。以暴力革命彻底摧毁旧世界,实现人类终极的完美共产主义,而他则是其教主、王,为人类永世瞻仰颂扬。马克思的这个“我”夸张到了极限,将自己当作世界的救主,主宰人类的上帝。

推倒神,而将自己放到上帝的宝座,这是文艺复兴后,人放肆“膨胀”的疾病,这是一种由欧洲中心,蔓延向世界的疾病。马拉、罗伯斯比尔、拿破仑、马克思、列宁、希特勒、墨索里尼、毛泽东……,都是其果实——他们无不具有拯救人类的伟大抱负和理想,靡菲斯特取代了上帝。

八

马克思在大学期间,写过不少诗作。这些诗作比他的思想论述更真实地表述了他个人:在《绝望者的祈祷》这首诗中,他写道“我给自己建了一座威严的城堡/它将耸立寒宫,直插云霄/这城堡的围墙将用恐怖砌造/那里面统治著的将是痛苦和煎熬”。《我的世界》“大千世界不能慰藉我的愁念/就是神的法术也无济于事,——/意志较神明无比崇高/它在我心里默默燃烧”“豪迈的情怀无止境/而愿望呀浩瀚无边。瞧!在这场无节制的残酷战斗中/仿佛有一道万能的符咒/把我推向如此遥远的目标/而阴险的云雾却把它蒙住。”另一首诗《人的自豪》“我就向整个世界提出挑战,面对庞然大物发出嘲笑/外表魁伟的侏儒将倒地哀号/他的残骸窒息不了我心中的火苗/我可以像神一样漫步徜徉/胜利行进在那片废墟之上/我的每句话都是火焰和行动/我就像造物主那样襟怀坦荡”。《钟楼上打钟人之歌》中:“那亮光的灵魂/离开自身翱翔/使周围一切惊慌/同时也在毁灭着/自身力量的飞扬/和神创造的一切”。《海上船夫歌》中:“在漫长的决死战斗里/我浑身是喜悦的活力”“我狠狠地把你们抽打/无穷尽地把你们鞭挞”。(引文均自《马克思、恩格斯全集第四十卷》)此类情绪贯穿马克思的青年时代。

马克思的诗作中包含有三种可怕的东西:

1、“自我”的无限扩张和征服意志。蔑视神,推倒神,崇拜“自我”,将自己放到主宰宇宙的位置。马克思宣称:“哲学,只要它还有一滴血在它那个要征服世界的、绝对自由的心脏里跳动着,……老实说,我痛恨所有的神。这是哲学的自白,它自己的格言,借以表示它反对一切天上的和地上的神,这些神不承认人的自我意识具有最高的神性。不应该有任何神同人的自我意识相并列。”(引自戴维.麦克莱伦《卡尔•马克思传:“学生时代”》)

由于人的微小、无助和恐惧,人先天具有敬畏、尊崇神的要求,神给人以保护,同时要求人顺从。神是绝对的永恒的,人将自身的生存经验和规范托付给神,以神的旨意训示于人,人诚恐遵循,文明由此确立。统治人的不是王,也不是教主,而是神训——人世代积蓄的生存经验及由此归纳出来的法则和规范。人类的群体总是不断出现变异的个体,叛逆、挑战人既在文明秩序。就文明体内部而言,如果文明秩序足够强大,叛逆的个体可扩展文明的空间,为之增添新元素;反之,如果文明本身虚弱,那么其将被颠覆,毁灭性的灾难即到来。

任何族群、文明体总会不断出现个别的变异个体,叛逆、挑战,别出心裁。而最危险、最野蛮、最狂妄的叛逆,乃是自立为神,此即魔鬼。靡菲斯特是一种人格,非常理可以理喻,其任何堂皇的言辞均在蛊惑,以建立他的王国。他受基因支配,亦不能决定自己,事实和道理对他是无用的,其不受此辖。魔鬼都是高智商,清醒、深邃、冷酷,足智多谋,然而他们的终极目的是占据神的至高位置,夺取神统治万物的权柄。但其被此虚妄所支配,并最终为此而毁灭。这是他们的宿命和悲剧。由此,我们也就不难理解,马克思这样一位深刻的思想家,何以不惜一切,投身共产主义革命如此不靠谱的事情。

2、在马克思的这些诗作中,我们可以看到,作者于外部世界的关系:叛逆、挑战、敌视、摧毁。马克思在《共产党宣言》的结束语中说:

“总之,共产党人到处都支持一切反对现存的社会制度和政治制度的革命运动。 ……他们公开宣布:他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。”

马克思写《共产党宣言》时29岁,与其结束写诗的时间相隔没几年。如果我们跳开政治,着眼马克思个体,就会发现马克思的诗作与《共产党宣言》的关系,后者是前者社会化政治化的翻版。《共产党宣言》中隐蔽着青年马克思,他是其核心、灵魂。

人存在于与时空种种错综关系中,他依赖它们,并受之限定和制约,

他唯有接受它们,与之共处,方得安宁。个人的膨扩张,则意味既有关系及对象是你的障碍和压迫,你需要对之否定、反抗,并将之打碎;个人的野心越大,所遭到的障碍和压迫也就越大越广泛,其所要否定、反抗、摧毁的关系及对象也就广阔。二者是正比。当个人野心膨胀到极限,将个人放到神的位置,那么其否定、敌视和欲摧毁的范畴也就扩大到极限。

在青年马克思的诗作和《共产党宣言》中,我们都看到了这两向:一方面是个人的无限扩张,开天辟地,“解救”人类;一方面是无限的否定、批判:现今的国家、社会、制度、思想、宗教,以及人类以往的历史和文明。

3、暴力与摧毁。在这些诗作中,燃烧着作者愤怒的激情,反复表述一暴力对世界的摧毁:“我就向整个世界提出挑战……/我的每句话都是火焰和行动”;“在漫长的决死战斗里/我浑身是喜悦的活力”“我狠狠地把你们抽打/无穷尽地把你们鞭挞”;”使周围一切惊慌/同时也在毁灭着/自身力量的飞扬/和神创造的一切”;“我可以像神一样漫步徜徉/胜利行进在那片废墟之上”……。如果我们了解马克思的内心,就不难理解其与暴力革命之间的关系了。

如果马克思是当今伊斯兰青年,大概就会组织或参与ISIS了。如果从伊斯兰世界看,共产主义革命,就其叛逆性、极端性、暴力性、残酷性、专制性、虚妄性,与ISIS同属一类。在基督教文明中,列宁、斯大林、毛泽东、金日成、波特莱尔所建立的共产国家,就是革命成功了的ISIS国。今天世界主流的和平、非暴力意识是二战后建立起来的,因此ISIS格外恐怖,而百年前有关战争与暴力的观念与现今大不相同。

(未完待续)