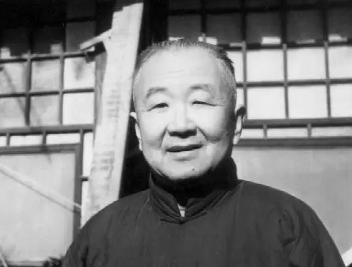

启功(1912.7.26 — 2005.6.30),字元白,号苑北居士。

牛栏西复西,水冷鸭先知。

仰慕恩师格,细观苏子诗。

朋友约稿,要我写写元白先生的人格,引得我回想起许多往事,竟至失眠。辗转反侧,上面的四句打油,不请自来,流进了我那疲劳而亢奋的大脑。前两句截选自苏东坡的诗句。第一句来自“但寻牛矢觅归路,家在牛栏西复西”(《被酒独行,遍至子云、威、徽、先觉四黎之舍三首·其一》);第二句来自“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”(《惠崇春江晚景二首·其一》)。我把“水暖”改成“水冷”有个小小的原因,下文解释。后两句是建议那些仰慕先师高尚人格的朋友们,不妨仔细阅读苏东坡的诗,因为那些诗里有很好的线索,能帮助我们理解先生的人格与风格。

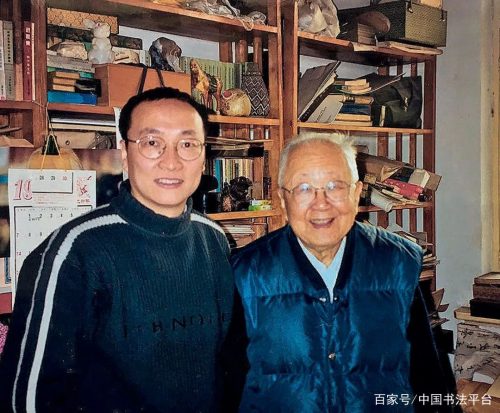

以前我每次回国探亲,总要去看看我称之为“大爷”的元白先生。1995年以后,我发现先生渐渐老了,失眠的时候增多,彻夜不眠的情况越来越频繁。对付失眠的办法,元白先生是作旧体诗。“病去抽丝形未减,客来谈鬼兴偏张。水仙不负终宵冷,浓赠迎曦满室香。”就是失眠副产品中的名句。那次(1999年冬)他非要我这“假洋鬼子”给他讲“真鬼”,我哭笑不得,只好顺着他的诗意,给他讲了那个美国华裔作家水仙花女士的故事(详见《浓赠迎曦满室香》)。先生听了颇为感动。我见先生渐老,心中也难免伤感,就说:“要不然我写写感念您的文章吧?”先生马上摆手儿,说:“不行。现在有些人写,我跟他们说别写。他们觉得我是客气、谦虚。结果我越说别写,他们越写。你可不许!要写,等我没了,管不了你了,你再写不迟。听明白没有?”

当时我觉得这就是个简单条件句,怎能不明白?可是到了二十年后的今天,我在“寤寐思服”中忽然悟出先生的话还有一层深意,就是管得了的事就管,管不了的,就随它去吧。这看似无奈之举,其实却是“知其不可奈何而安之若命”,非常达观的一种人生态度,也是先生一贯的风格:他其实不愿意我把时间、精力用在此类文章上——有那时间不如做学问、写学术论文。同时,他也明白,从我的角度看,于情于理于天性,都不可能不写怀念他的感恩文章。所以他想了这么个办法,既避免了生前看到许多自己并不真心欣赏的文字,又给我留出了懂得感恩、涌泉相报的做人余地。同时从他自己的人生态度看,正好符合他一贯的洒脱:那些能够“立功、立言”的所谓高人,不过是“千千万万书中记。张三李四是何人?一堆符号A加B”(元白先生《踏莎行三首·其二》)。至于先生自己,则要“故吾从此全抛下。出门撒手逐风飞,由人顶礼由人骂”(同前,其三)。枕上细思先生这几句词,我不由得想起苏东坡的名句:“人生到处知何似?恰似飞鸿踏雪泥。雪上偶然留指爪,鸿飞那复计东西?”(《和子由渑池怀旧》)我觉得“符号A加B”者,不过是“雪上指爪”的现代书写;“撒手逐风飞”者,亦即“那复计东西”之问的正面解答。

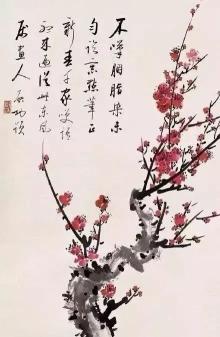

先生洒脱的人生态度与苏东坡相近,故此欣赏他的人格,看到他的画像,忍不住赞其真诚清逸:“香山不辞世故,青莲肯溷江湖。天仙地仙太俗,真人唯我髯苏。”(《东坡像赞》)香山、青莲,分别是白居易、李白的名号。贺知章称赞李白为天宫下降的“谪仙人”,元白先生自己也承认李白“诗仙”的地位,并说他“来从白帝彩云边”(元白先生《论书绝句一百首·李太白》),飘落人间以展示其诗才。白居易也只好把天仙的地位让给李白,却屡次夸口自己是地仙:“我住东京作地仙”(《酬别微之》),“官散无忧即地仙”(《池上即事˙行寻甃石引新泉》)。在中国文学史上,李白、白居易都是顶级人物。然而,在先生眼里,和苏东坡相比,这二位顶级人物竟然显得“太俗”!而真诚潇洒、超凡脱俗的,是长了一部大胡子的苏轼。这样说有什么根据呢?

李白的“天仙”格调宏大,蕴含在他豪放恣肆的行为方式之中,基于深厚的资源实力,表现在斗酒诗百篇的才气之上。有此三项,他的天赐豪气如黄河之水,自高而下,奔腾澎湃,给了他“天生我材必有用,千金散尽还复来”(《将进酒》)的无边自信,直至把祖传的五花马和千金裘都拿出来换取才情焕发的痛饮。白居易和李白大不相同。单从饮酒来说,他的格局要小多了,故此是地仙而非天仙:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”(《问刘十九》)白居易此诗写于元和十二年,是贬为江州司马的时期。应该算是他人生的低潮,但是他毕竟还是一个实职实薪的官员,经济和地位都相对稳定,所以能够邀请高人处士朋友苦中作乐,冷中求暖,在温情的期待中消磨寒冷的夜晚。和白、李二位比,苏轼有过人生更低的低潮。他被贬谪到比夜郎、江州更有双倍之遥的儋州,虽然挂了一个“通判儋州军州事”的官衔(人们习惯上称之为“儋州别驾”,而别驾是汉代官名,宋代并无此职),却在当时的“蛮荒”之地,连薪水都不能足数,常有饮食不周的时候。然而他也没有在逆境中消沉,反是随所寓而安,在困苦中享受人生的真趣。某日,他不知缘何求得一醉,意欲回家高卧,却忘记了归路。幸亏人缘不错,在当地原住民黎姓家族中串了四家的门(不能排除正是这些人款待他,他才得以“半醒半醉”),才打听到可靠的归路指南:“半醒半醉问诸黎,竹刺藤梢步步迷。但寻牛矢觅归路,家在牛栏西复西。”后二句之妙,非细品不能得其真味。牛矢者,牛粪也。苏子醉眼蒙眬,视觉大幅下降。土人睿智,告诉他凭嗅觉寻觅牛矢的气味,跟着鼻子走,一直走到气味最为浓厚的牛栏,再往西走一段就应该到家了。可惜“西复西”三字含义颇深,意味着“往西走呀,再往西走”。恐怕还有相当远。可那段路已经过了牛栏,没有牛粪引路,“半醒半醉”的诗人靠什么辨别方向呢?真的能找到家吗?这在读者是个悬念,而在诗人则是一种逆境中的骄傲,甚至可说是狷狂,因为它令人联想到晋代的“醉侯”刘伶“醉后何妨死便埋”的豪气(辛弃疾《沁园春·将止酒,戒酒杯使勿近》)。因此,我以为苏轼的豪放,不仅在于指点古今时“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的宏阔,更在于憋屈困顿时自我解嘲的那种洒脱。

而这种洒脱,在先生身上则是屡见不鲜。我亲眼所见的一件小事,就颇有史料和哲思的双重价值。大约是1971年初冬,我有幸进入小乘巷的“简净居”亲承謦欬也有一两年了,一次陪先生出门,沿着南草场街往北走,打算出北口儿,到西直门内大街上无轨电车,去琉璃厂看看。那天正赶上京城西北风乍起而降温,先生气管炎发作。我听他咳嗽得难受,赶紧把装甘草片的褐色小玻璃瓶子递过去。先生倒出两片含在嘴里,压住咳嗽,竟然断断续续吟出一首自嘲绝句《北风》,里头妙用了东坡的诗:

北风六级乍寒时,气管炎人喘不支。

可爱苏诗通病理,“春江水暖鸭先知”。

后来我看到印刷出来的《启功韵语》,此诗首句作“大寒时”。那是先生加工后的成品,我记忆里的,分明是“乍寒”,只能算是草稿。水暖鸭先知,天寒启老知。所以我的打油诗里把苏句改成了水“冷”鸭先知。先生久为慢性气管炎所苦,但在乍寒、大寒之际,用自己的病体开玩笑以解嘲。这与苏轼牛矢引归路、牛栏西复西的自嘲异曲同工。是人格高古、内心强大的表现。

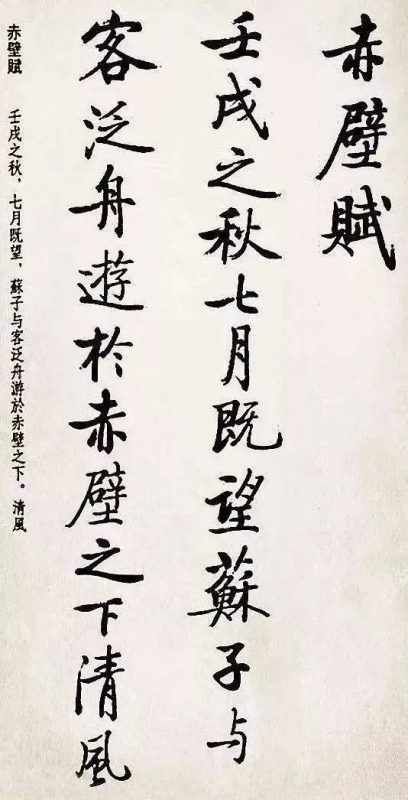

先生对苏轼书法的美学风格也极为欣赏,曾在《论诗绝句二十五首》中大加称赞:

梦泽云边放钓舟,坡仙墨妙世无俦。

天花坠处何人会,但见春风绕树头。

此诗把东坡比作神仙(坡仙)。他既不是李白那样的天仙,也不是白居易那样的地仙。从先生的诗句“真人唯吾髯苏”和“世无俦”的“俦”字来看,似乎可以成为“人仙”,即凡人中的仙人。这和先生常常暗自念叨的“神仙也是凡人作”的意思,相合若契。先生还把苏轼的墨迹列为妙品,把其美学境界比作春风绕树吹落阵阵花雨。20世纪70年代,先生曾临摹苏东坡的诗《书林逋诗后》和《前赤壁赋》,实在精妙。我看着眼馋,也想试试。先生说:“以你现在的水平,不适于直接临摹苏帖。不妨看看我临写的这本,因为在我临写的过程中,相当于为你把苏轼的书法妙趣翻译、放大了一遍。不过,让你看看是让你知道临帖的时候,什么可以模仿,什么不可以模仿,尤其不许模仿我的字。你可以直接模仿晋、唐名家的法帖,从中得到启发。”等我对照先生的临习和东坡原帖的影印件学习了一阵子,字迹不再歪歪扭扭,稍微像点样子的时候,先生才告诉我苏书也有缺点,就是“他握笔太靠手心儿,太紧。腕法有余,指法不足”。我漂泊海外三十多年,却没断临摹这两本帖。虽然为天资所限,不知道自己究竟从中学到了什么书法,但是那首“吴侬生长湖山曲,呼吸湖光饮山渌”的诗和“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”的赋,由于临写了多遍,已经无意中背熟了。奇妙的是,无论临写、默写多少遍,那一诗一赋的妙趣与魅力,却与日俱增,总是给我极大乐趣。一半是因为诗、赋、书俱妙,一半是因为它能勾起我对先生和少年时代的回忆——外部世界混乱,小乘巷的那间简朴而干净的小南屋(先生自称“简净居”)内却总是温雅的春天。

先生也很喜欢苏轼的诗歌,在《论诗绝句二十五首》中这样称赞他的诗歌成就:

笔随意到平生乐,语自天成任所遭。

欲赞公诗何处觅,眉山云气海南潮。

这是说苏轼的艺术造诣很高,达到了笔随意到,妙语天成的极高境界。先生欲赞美他的诗艺却难以找到合适的语言,最后在苏轼故乡四川眉山的烟云舒卷和流放地海南岛上的潮汐澎湃中,找到了类似苏诗美学境界的自然比喻。

先生的这首绝句貌似语言简明,细思之下方觉大有深意。比如头两句的“笔随意到”和“语自天成”,如果读者不够细心,很有可能会忽略“自”字的内涵与外延。“自天成”者,无论你把它读作“来自天成”抑或“自然天成”,其意义都是天之所赐,自然流出,非人力也!它和前面的“笔随意”是相矛盾的。“笔随意”者,首先是作者心中有主意,其次是笔下有功力。而主意从苦思冥想而来,功力由日积月累而得,这其实是天才说与苦吟说之间的对立。我到美国第一个学期就教大学生英文作文,也面对学生们无数次“怎样把文章写好”的提问。我知道这都是些普通的学生,天才难得或者根本没有,于是就用莫扎特和贝多芬的不同创作过程启发他们。我留作业让他们观看这两位作曲家的传记性故事片,去体会莫扎特是天才型音乐家,一个复杂的交响乐或者歌剧,每个音符都完美地在他大脑中形成,然后他才落笔,熬上一天两夜,一部大作就诞生了,几乎没有涂抹修改。而贝多芬的创作则是人才型的,他坐在钢琴前苦思冥想,弹几个音,写几行谱,扯掉几根头发,然后把谱纸撕碎,重新再写。这样反复N次,一篇作品慢慢成形,然后还要反复修改才能定稿。然而定稿之后的作品,比莫扎特的神来之笔一点不差!我给学生的建议是莫扎特虽好但人力难学,所以鼓励他们学习贝多芬,让自己的好作品从反复改写中渐渐地露面:The secret to good writing is re-writing(好作品来自反复修改)。从这个观点来重读先生这两句诗,我们就发现,先生对苏轼诗歌艺术的评价,已经高得不能再高:他是莫扎特与贝多芬的合二而一,既是天才又有多年苦吟的积累,只有这样才能使“笔随意到”“语自天成”达到和谐的对立统一。

苏东坡本人对艺术创作经验的总结,也显示出这种难得的对立统一之可能性。比如他称赞画家吴道子的话,对我们理解他的诗歌艺术也很有启发:“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”所谓“新意”常常是天外飞来的奇想,所谓“法度”则是人力从以往的创作经验所获得的规律性东西。这前半句话,主张由自由畅想而不违规矩。这是孔子七十岁以后才达到的高级修养境界:“从心所欲,不逾矩。”已经把天才与苦吟有机地结合为一体。而所谓“妙理”则是苦思而得的智慧闪光,所谓“豪放”则是挣脱了以往规则束缚后的自由境界。这后半句话,又把苦思所得从规矩中解放出来,为创造新的形式来适应新的内容扫清了心理上的障碍。正如亚里士多德所说,自由是通过纪律而获得的。英国诗人柯勒律治认为,“莎士比亚的判断和他的天才相等”。如果我们把柯勒律治的“判断”看成苏东坡“法度”的同义词,“天才”和“新意”(即创造出前人未有的意境)为同义词,我们也可以说莎士比亚和苏东坡是同样难得的文学全才,既有天才,也尊法度,既能创新,也能继承。所以柯勒律治还说:“请不要以为我是在把天才与法度对立起来……诗歌的精神,恰如一切生命力,如果想把力量与美相结合,必须用法度约束自己。这种生命力如果想表现自己,就必须为自己找到躯体;而一个鲜活的躯体必须是一个组织得很好的躯体——所谓组织不就是把部分和全体联系起来,使每一个部分同时既是目的又是手段吗?”

苏东坡能取得如此高的成就,固然和他的天才与努力分不开,但先生认为更重要的是他那非常放松的人生态度以及创作态度,即顺其自然,不强求亦不懈怠的态度,也是苏轼人格与风格的关键所在,更是第二句“任所遭”三字的妙义。一次元白先生和张中行先生闲聊成语“随遇而安”和《朱子语类》里面的“随所寓而安”。张先生认为“寓”者天地也、环境也,所以“寓”字更深妙。元白先生认为人生在世很大程度上是被动的,走到哪里算哪里,所以遭遇的“遇”更贴切。先生在《论诗绝句二十五首》里用了“遭”字,显然是坚持自己的人生哲学。这个哲学也许是先生从苏轼那里学来的,反映在艺术创作上,就是根据当时的本地风光抒发当时的真实感情。苏轼自己就说:“作文如行云流水,初无定质,但常行于所当行,止于所不可不止。”(《文说》)而在同代其他诗人眼里看来,苏轼“其嬉笑怒骂之辞,皆可书而诵之。其体浑涵光芒,雄视百代,文章以来,盖亦鲜矣”(《宋史·苏轼传》)。这种放松、自然、因材赋形的艺术态度,可以从苏轼歌咏西湖的诗歌实践中看到。一日他在湖亭上和朋友饮酒,初晴而后雨,湖上风光变幻,然而随天气怎么变,他都很是欢喜:“水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜。”(《饮湖上初晴后雨》)有时候雨下大了,昏天黑地的,他非但不沮丧,反而依然能从中发现美:“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。”(《六月二十七日望湖楼醉书》)这种任其自然、因景生情、以诗导情的生活态度和艺术创作态度,使我很自然地想起了英国浪漫主义诗人华兹华斯。他在1802年写的《抒情歌谣集序言》里面说“诗是强烈感情的自发奔涌”。他说他写诗的“根源”来自“心灵平静时对(以前)感情的重新收集:努力观照那段感情直至其平静的表象逐渐消失,而一种和关照前的感情血肉相关的新感情渐渐生成,真正在脑海中出现。”也就是说,他认为诗歌的创作过程是一个从感情到理智,从心灵到大脑的过程。心中的灵感,要经过理智的“观照”,从而生成一种新的,升华了的,大脑可以理解并表达的相关感情。这其实也就是先生描写的“语自天成”“笔随意到”过程。只不过先生为了照顾汉语诗歌的音韵,把二者的顺序颠倒了一下。来自灵感的感性材料,经过法度严谨的“观照”,转化成可以充分表达的相关情绪。这也就是苏东坡说的“行于所当行,止于所不可不止”。文思泉涌是行所当行,笔随意到是止所当止。这样说太干瘪,所以先生就用了两个比喻“眉山云气海南潮”。这是形象的说法,而且巧妙地概括了苏轼的一生:他从眉山走出来,经过了丰富多彩的文学生涯,在海南儋州接近尾声。后来从儋州调到稍近一些的廉州、舒州、永州;后来终于获大赦回京,北归途中卒于常州。陶渊明说“云无心以出岫”,眉山云气就是苏轼自然涌动的才情。而海南的潮起潮落,虽然也是自然的韵律,但它是有规矩可循的。先生的“论诗绝句”,有人读了觉得浅显。不知为什么,我这个曾经跟随他多年的人,越读越觉得深不可测。因此,窃以为若想理解先生的人格与风格,我们应该仔细阅读先生的《论诗绝句二十五首》,也应该仔细阅读东坡居士的诗文。

俞宁,美国西华盛顿大学英语文学部荣休教授。

来源:人文中国