我出生于上世纪五十年代初,成长于六十年代七十年代,属于那种所谓“生在新中国,长在红旗下”的一代人。我们这代人在思想文化方面的资源是非常可怜的,和易卜生主义几乎没什么关系。我从小听到很多主义,而且总是被要求在这些主义之间做选择。实际上是别无选择。我们这代人必须接受马克思主义、列宁主义、唯物主义、社会主义、共产主义、集体主义和国际主义等等,同时必须拒绝帝国主义、封建主义、资本主义、唯心主义、个人主义、自由主义和利己主义等等。主义之多,无法一一列举,但其中没有易卜生主义。事实上,我成长的那个时代中国处于闭关锁国的状态,我经历的所谓无产阶级文化大革命其实就是摧毁传统文化和西方文化的革命,所以在那个时代里我对西方文化几乎是一无所知,没有读过易卜生的作品。

那个时代党国至上,压制个人,排斥自我,每个人都只不过是革命大机器上的一个螺丝钉,也就没有个人的地位,没有易卜生主义的地位。这种状态一直延续到七十年代后期文化大革命结束,甚至延续至今。

但真正的文学写作必定是个人行为,需要独立表达,这种特性会使人自然而然对压制个人和自由表达的专制制度产生反抗心理。所以在那个时代里也依然会成长起一批追求自由表达和独立精神的诗人和作家。我也成为他们中间的一员。我的个人写作是从七十年代中期就开始了。

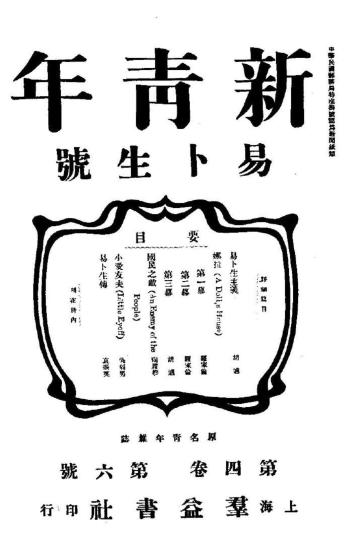

我在一九七七年高考恢复后考上了北京师范学院(现称首都师范大学)中文系,开始比较全面地接触到西方文学。也是在那个时候,我接触到易卜生剧作,读到了胡适先生“易卜生主义”一文。同时,我也加入了诞生于西单民主墙的《今天》文学杂志的同仁圈子,这是一群公开表示文学就是表达自我、发出个人声音的作家团体。

一九八二年我本科毕业后,又考入中央戏剧学院戏剧文学系的欧美戏剧硕士研究生班,易卜生戏剧成为我要学习的一门主课,因此也对易卜生主义有了更深入的研究。一九八四年中央戏剧学院演出易卜生《培尔·金特》的成功,让我更深体会到易卜生的戏剧魅力和现实意义。一九八五年我硕士毕业后留校任教,主讲欧美戏剧。一九八六年,我更有幸得到去易卜生的祖国挪威奥斯陆大学戏剧学院继续攻读博士学位的机会。

好莱坞环球电影公司总裁的讥笑犹在耳边,但这笑声并不能让我改变自己的计划,我相信易卜生主义已经是我的人生目标。我行我素,一九八六年八月六日,我登上了北京开往莫斯科的火车去挪威留学。坐火车去是因为那时根本没钱买飞机票,只能坐火车。先花一个星期穿越西伯利亚大平原和乌拉尔山脉到莫斯科,然后转车经列宁格勒(今彼得堡)到芬兰赫尔辛基,坐邮轮渡过波罗的海到瑞典斯德哥尔摩,再转火车到挪威奥斯陆,前后一共十多天。

就我所知,我是第一位从中国到挪威来攻读有关易卜生戏剧的博士学位的研究生。当我终于站在奥斯陆国家剧院门口,仰望着高大的易卜生铜像,真可谓心潮澎湃。我觉得自己太幸运了,能来到这位被称为现代戏剧之父的大师的家乡,读他的戏剧原著,欣赏他的剧作原汁原味的演出。

我后来曾经多次写到过,人生是需要精神导师的,就如在黑暗的大海上航行需要有引路的灯塔。我早已把易卜生当作自己的精神导师,当作自己在“道不行乘桴浮于海”时的灯塔。那时我对自己的最大期许,就是成为一个易卜生主义者!

* * *

然而,要成为一个易卜生主义者并不容易。

首先,这是因为我们依然生活在一个“可悲的时代”。“可悲的时代”我加了引号是什么意思?这就需要提到布莱希特的一部剧作《伽利略传》。中国的文化革命结束后,北京的青年艺术剧院曾经演出过这部戏,当时在京城引起过很大反响,尤其引起在文化革命中受尽迫害侮辱的知识分子的共鸣。剧中,受到宗教迫害的伽利略放弃了对哥白尼日心说的支持,而承认了所谓的地心说,也就是说,他放弃了真理,逃避了像布鲁诺那样被烧死的命运,换取了活下去而且能再吃烤鹅的待遇。他的学生看到老师屈服于强权,背叛了真理,没有做一个敢于献出生命捍卫真理的英雄,就悲哀地说,“没有英雄的时代真是可悲的”。而剧中的伽利略一边吃着烤鹅一边说:“需要英雄的时代才是可悲的!”

一个“可悲的时代”就是不允许你说真话只能说假话的时代。明明是地球围绕着太阳转,偏要你说是太阳围绕着地球转。这就和胡适先生在《易卜生主义》一文中描写的那样:“人生的大病根,在于不肯睁开眼睛来看世间的真实现状。明明是男盗女娼的社会,我们偏说是圣贤礼义之邦;明明是赃官、污官的政治,我们偏要歌功颂德;明明是不可救药的大病,我们偏说—点病都没有!”

一个“可悲的时代”的“可悲”之处,就是一个人要讲真话,要坚持真理,还需要拿出英雄的气概,甚至需要献出生命,能视死如归。

让我套用布莱希特《伽利略传》中的台词:

没有易卜生主义的时代真是可悲的。

需要易卜生主义的时代才是可悲的。

* * *

这还让我想起北岛的诗《宣告》里的几句:

我并不是英雄

在没有英雄的时代里

我只想做一个人

我和北岛一样,自视不高,并不把自己当作英雄,只想做一个普普通通的人,一个易卜生主义的个人。在民主开放言论自由的社会里,这是比较容易的事情,别说你是坚持真理,就是坚持假理,也有你的言论自由。但是,在一个“可悲的”时代里,做一个敢讲真话的易卜生主义者绝不容易。这需要你拿出英雄气概,要拿出超乎寻常人的勇气和担当,要付出相当的代价。你不仅可能再也吃不到烤鹅,还可能失去工作,可能家破人亡,可能被投入牢狱,可能被迫流亡国外。

“可悲的”还不仅仅是做一个易卜生主义者需要拿出英雄的气概去面对强权,面对专制制度,遭受非人的迫害,甚至献出生命,而且是你还要面对孤独,被所谓的“人民”排斥在外,遭受他们的误解和羞辱,被视为他们的敌人!他往往会成为易卜生笔下描写的那种孤独的“人民公敌”,受到大众的反对、嘲笑和攻击!在《人民公敌》中,医生斯多克芒要揭露本市温泉被污染的真相,却遭到从市长到全市居民甚至自己家人的反对,因为本市的经济就靠温泉浴场吸引客人来支持,泉水被污染的真相披露出来,就会让本市经济遭受巨大损失,坚持说出真相的斯多克芒因此就成了全城百姓人人反对的敌人。

《人民公敌》是写于易卜生流亡国外生活时的一八八二年,其实表达的是他自己的心境。那时易卜生自己就是挪威人的“人民公敌”!易卜生因为对于本国参与普法战争持有自己的观点,和大部分挪威人相左,不得不在一八六四年离开自己的祖国,长期流亡意大利,一直到一八九一年才回到自己的祖国。

所以,一个易卜生主义者要坚持说真话,要揭示真相,还需要有坚强的个性,能够面对孤独的境遇。

但这个“可悲的时代”的“可悲”之处,甚至还在于你连做一个“人民公敌”的自由都没有!这也可以称为“不许你孤独”!

我们还可以用安徒生童话《皇帝的新衣》里那个孩子来比较,当所有大人都在赞美皇帝身上其实并不存在的新衣的时候,一个易卜生主义者就是那个说出真相、说出皇帝没有穿衣服的孩子!然而,一个孩子的话在这个“可悲的时代”也是没有人听的,还会被人嘲笑为幼稚,甚至把这个孩子扼死在摇篮里!

这叫“不许你做孩子”!

我们也许应该像鲁迅那样呼喊一声“救救孩子”!

* * *

一个易卜生主义者,是独立独行的人,其独立的支点只能是真理。

之所以他会面对孤独,因为他必须坚持说真话,说出真相。他不会随波逐流,不会哗众取宠,不会顺从多数人的意志,包括当权者的意志、国家和民族的意志,某个集团的意志,而这样的孤独的人都实在是太少了。

我曾经在某个作家笔会的某次会议上做过一个题为《一是一、二是二》的发言,题目看似简单,其实也是一篇易卜生主义者的宣言。因为一个易卜生主义者只站在真理的立场上说话。是一他就说一,是二他就说二。他不是在所谓敌我之间选边站。不会因为敌人反对的就拥护,敌人拥护的就反对。不会因为敌人把一说成一,就把一说成二;不会顾及友情和团体的需要,因为朋友或自己的团体把一说成二,就把一也说成二。或者说,敌人说黑他就非要说白,敌人说白他就非要说黑。反之,不论好事坏事,朋友说好他就要说好;朋友说不好他就要说不好。

只有真理是最高的标准,不是革命的口号,不是民主的标签。

一个革命的流氓,依然是流氓。一个易卜生主义者,不会因为拥护革命而把革命的流氓也说成英雄!一个挂民主标签的小人,依然是小人,一个易卜生主义者,不会把挂民主标签的小人当作的君子!

有一个廖姓诗人曾经讥笑我,万之不懂“选边站”。因为在我参加的某个作家笔会内部发生争执、大多数会员甚至会长都阻止我对一个受伤害的农村老妈妈道歉的时候,我没有选择站在这个团体一边,而是独自一人对老妈妈表示了道歉。这是一个易卜生主义者的选择。

在此我不由深深怀念我的一个老朋友、曾流亡西班牙的黄河清先生,我向他致敬,因为当时在这个所谓独立作家的团体里,只有他一个笔会会员表示了对我的支持!

黄河清先生同时又是我的诤友,刚正不阿,不因为友情而放弃对我的批评,迁就我犯下的错误。

黄河清先生已逝世多年,之后这个世界就让我更加孤独!

* * *

黄河清先生逝世之后,我一直想为他写一篇祭文。此篇哀悼易卜生主义的祭文,也可以算是为他而作。他是我认识的不多的易卜生主义者之一。

黄河清先生令我尊敬,令我怀念,因为他独立写作,并以一人之力,编篡了一部一百三十六万字的《当代中国史稿》。这可以算是第一部由中国底层知识分子撰写的中国当代《史记》,分列传七十、运动三十、本纪十五、表八;时间跨越了从1949年至2009年六十年的历史,地域包括中国大陆、港台以及遍佈世界各地华裔外籍人士。全书人物逾千,构成一幅以底层民众和知识分子为主,偕同当代帝王将相各色人等的真实历史长卷。这部书稿秉笔直书,见解独特,不媚俗流,可以与当局修撰或美国剑桥大学出版的各类《中华人民共和国国史》构成鲜明对照。

但我尊敬黄河清,更是因为他坚持一个知识分子要独立自养,不为了五斗米而折腰,也不为五斗金而折腰。他不端任何官家的饭碗,自食其力,流亡西班牙之后,也是靠辛苦经营一家杂货店维持生活,不食嗟来之食。虽然他自己只是粗茶淡饭,节衣缩食,但对于陷入困境遭受迫害的朋友和同仁,却总是慷慨解囊。

一个生活在“可悲的时代”的易卜生主义者,之所以难以生存,也是因为失去了自己独立生存的能力。古代有陶渊明这样的文人,可以不为五斗米折腰,回家“采菊东篱下、悠然见南山”,因为他还有点私有的财产和空间养活自己。但当代剥夺个人生存资料的制度,让你丧失了这种不折腰的物质条件。知识分子曾经被人比喻为依附在皮上的毛,虽然美丽,但抽掉了皮,也就“皮之不存,毛将焉附”,只能忍气吞声,委屈求生。黄河清先生认清了这种境遇,知道只有自食其力,才能写下不阿谀奉承、不吹捧任何权贵的文字。

黄河清是一个易卜生主义者,却不幸早亡,不可悲呼!

* * *

呜呼哀哉,易卜生主义!

这也是我们的语言出了问题,因为我们的语言已经难以表述真相。就我们说的黑,不再代表黑色;我们说的白,也不再代表白色。

我们的语言遭受的污染,不下于我们的空气和水遭受的污染。我们的语言中也到处都是雾霾,或者是掺假的毒奶粉,不再纯洁干净、清晰可信。我想起作家余华写过一本书《十个词汇里的中国》,这些词的能指所指几乎都已经分离,无法指认什么事物。比如说“人民”不再是“人民”,“革命”不再是“革命”。其中还有个词叫“忽悠”,我甚至难以找到妥切的外语词来翻译它。我们生活在一个充满“忽悠”的语言环境里,甚至连“易卜生主义”这个词都可能在“忽悠”你!

* * *

哀莫大于心死。我曾有心做一个易卜生主义者,而此心已死,于是人生就成了一个徒有肉身的空壳,不可哀乎?

此心已死,于是此文也成了给我自己写的一篇祭文!

初稿于2015年6月

改成于2018年9月