2024年12月17日

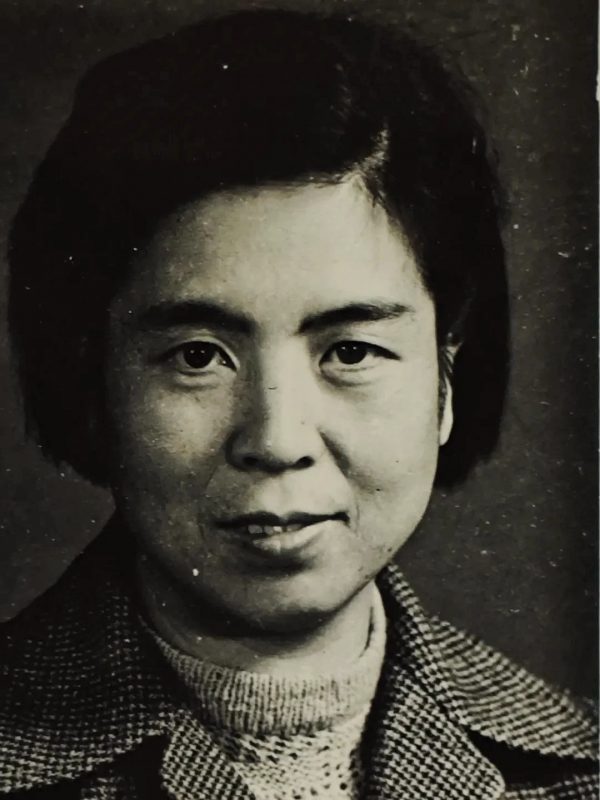

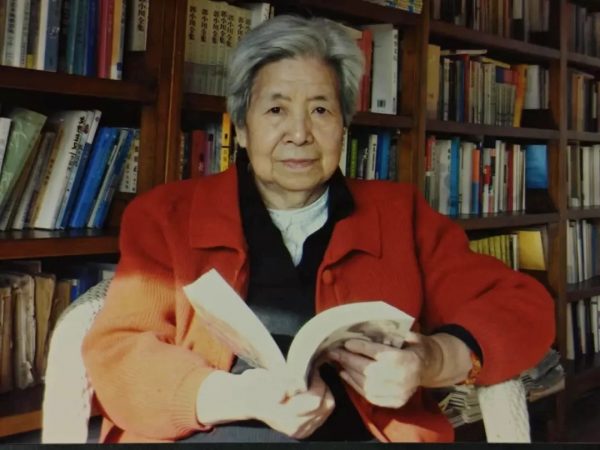

一周前,张今慧女士以96岁高龄与世长辞,不胜惋惜。

在她生前,我们只有一面之缘。但她的回忆录《夕照回眸》,我却特别看重,这是一部意义没有得到足够重视的难得著作。

张今慧的回忆录《夕照回眸》写于18年前,2011年由溪流出版社出版。本书的特色是从夫妻关系的角度回忆革命,和革命对自己的一生的影响。这本薄薄的回忆录正文只有七万字,主旨是革命者自己对革命的思考。它不同于革命的后代对革命的重新思考,而是革命者自己对革命的关系各个方面的重看。这种关系不仅有负面的,也有正面的。参加革命改变了张今慧的生命,既让她成为一个积极参与社会变革,有自己的经济、政治、社会地位的女性,也迫使她服从革命组织的要求,使她在家庭里成为组织包办婚姻的不甘者。

这本回忆录的独特之处在于:它描述了一种还没有在其他的作品中描述的关系:革命中的夫妻关系。这是一个参加了二十世纪最主要的革命、自认也公认是“解放”了的女性对自己和一个德高望重的诗人作家的夫妻的关系的回忆, 是一个女性对革命与性别的关系的个人感受。用这本回忆录里的文字定义这个关系,作者标题为:不自愿的婚姻。张今慧刚刚参加革命一年,就被迫跟一个自己不喜欢的男人结了婚。而强迫她结婚的是她从家里自愿投奔的“组织”,一个比她的农民家庭更要求绝对服从的“组织”。

“组织”本身是政治机构,政治机构是强力机器。年轻的张今慧不懂得“组织”的根本意义。作为一个要求革命的青年,她必须得服从组织,就是不愿意也不成。她抗议这场婚姻,从一开始她就表达她对这场“包办婚姻”没有兴趣。但是,“组织”不听她的。“组织”只听男性的,组织为男性制定了结婚条件——团级干部以上,二十五岁以上,参加革命八年以上,就可以给他们安排一个异性。“只要他们选中了某个人,女方如果不同意,组织上就千方百计撮合成婚,使女性失去自由选择的权利”。这种政策,以“组织”的名义,几乎畅通无阻。

这种政策,其实是从男性的立场出发的,满足的是男性的欲望,而不是革命所提倡的“解放”。在组织的眼睛里,女人是男人性欲的对象,虽然他们在公开场合宣传“妇女解放”或“解放妇女”。在理想主义的口号和实际操作手段,存在着矛盾。张今慧的父亲看到女儿收割的成就,还不得不点头颌首微笑,表示自己的赞许,从而对张今慧的要求让步。而“那些以组织的名义出面者,都是共产党员。他们为了讨好领导人,对共产党提出的男女平等,婚姻身由置若罔闻,背道而驰。这种滥用职权,无视女性人格,践踏女性尊严,剥夺女性自主权的恶劣行为,是很不道德的,莫不有损党的威信。”

张今慧是组织的忠诚一员。她从来没有怀疑过组织。组织是由人组成的。如果一个人说的和做的不一样,我们到底是相信这个人的行动还是语言?“组织”就这样不由分说地剥夺了张今慧追求一生幸福的可能。她对这个婚姻很不满意。丈夫是文工团长,比自己大十岁。对一个十八岁的女孩子来说,二十八岁似乎是一个亘古的年龄。张今慧从进入婚姻起,就盼望快点老去,盼着随着岁月,夫妻关系会有所改变。但是事与愿违。这种关系一直到丈夫逝世,也没有改变。她想到过离婚,可是在那个时代,离婚是大逆不道的,与组织的“道”大相径庭。张今慧没有足够的支持,自我精神的支持和外部的力量的支持与组织的“道”抗衡,她只能忍,忍,忍。最终,丈夫去世,在她已经七十多岁。张今慧叹气:“婚姻决定女人的命运。”“我一生最大遗憾的事是失去了婚姻自主权。不幸的婚姻注定了我不幸的命运。”在书的结尾,她这样叹息。

这样的结论让人触目惊心。本来是不该这样的,因为在张今慧参加革命之前三十年,五四运动就提出了“我是我自己的”这样一个基本的人权思想;革命宣称目的是“解放全国人民。”如果相信这样的目标的话,这样的事情根本不应该发生。而事实是而在自封解放别人的群体里,却有着另一种剥夺。自从被迫屈从这个婚姻,她就是只能接受不幸福的家庭生活。在这本回忆录里,对自己的夫妻两性生活,她没有多说,只是简单地说:“他根本没有节制生育的想法。”这样简单的句子的背后有多少女性的悲伤?她猜测:“他是不是想用孩子把我拖住,当个家庭主妇,把他照顾好就行了?为此,我们常闹意见。”如此平淡的叙述,掩盖不住这对夫妇两性生活中的无奈,一方的强权,一方的不得不屈服。

丈夫其实不是坏人,相反,他是一个大好人,是一个让人羡慕的成功的男人,是一个创作过家喻户晓的故事影片的作家。不过他也是一个典型的中国传统文化熏陶的男人。在组织里,他的男性至高无上的思想没有受到批评,反而得到无形的保护。他看上了张今慧,不管张今慧怎样想,组织就迫使张今慧与他结婚。十八岁的张今慧在新婚的夜晚是怎样想和感觉的,她没有说。她只是这样写道:“我很像一只初向蓝天试飞的小燕,突然被一只凶猛的老鹰抓获,深陷绝境。”“我心情很不好,对什么事情也不感兴趣。也不想理那个不修边幅遢里遢邋的丈夫。平时我住在女宿舍,没有事时,就抱本书看,也很少和他接触。放假时,或是休息的日子,他让勤务员来叫我。在一块时,他也没有多少话。既不关心我的生活,也不关心我的学习,也不谈他自己的事。我心里总是不愉快。虽然是新婚,没有亲热的感觉。”

张今慧的丈夫把婚姻看成了单方的满足,并不考虑张今慧的感觉。丈夫对婚姻的态度,反映的是大多数中国传统男人对婚姻的态度,反映的是“组织”对婚姻的态度。“组织”认为,婚姻是满足到了一定年龄、干了几年革命、有一定级别的男人的性需要的事情。所以,在“革命队伍中男多女少”的情况下,女性成了他们分配的性资源。“组织”把女性看成满足男性性需要的对象。至于女性的性欲望与满足,参加革命的年轻女性对未来的向往和梦想,都不在考虑之中。张今慧成了这种性观念的献祭者。她没有选择的权利,只有服从的义务。她就这样被分配给一个她不爱的男人,分配给他,属于他,这就是她的一生。

张今慧的婚姻揭示了组织与性别的真正关系。虽然恩格斯相信没有爱情的婚姻是不道德的。但是“爱情”是一个西方的尊重个人主体选择的概念。“组织”的道德立场是中国传统的男权体制的立场。女人只是可以被分配的物而已。

“组织”的绝对权威被大多数革命的追随者所接受。女性中的不接受者,只能自己折磨自己。丁玲曾经在《三八节有感》中试图表达不同的意见,结果却是自己挨批评,遭贬谪。《在医院里》和《我在霞村的时候》思考女性在革命中的地位、女性的身体在民族解放与战争中的被利用与被作践的现实,但是她也无力真的为女性找到出路。而她作为革命中受到特殊待遇的女性,还是有权利对追求她的革命者中的有权有势的人说不,而坚持自己的个人生活不受控制。张今慧这样的农家姑娘,没有丁玲的思想资源,她们只能服从组织安排的婚姻。

大多数追求革命的女性认命了。随着革命的胜利,这些女性分享着丈夫掌握的权力和特殊生活待遇。她们成为既得利益者。她们有了孩子,她们不再抱怨,逐渐地心甘情愿了。

但是张今慧心有不甘。从19岁到31岁,她不停地生了七个孩子。她希望做人工流产,“组织”用苏联的所谓的母亲英雄教育她接受现实。她渴望读书上大学,可是梦想一次次地被丈夫粉碎。丈夫脾气坏到了不可理喻的地步,虽然在工作的地方他是一个谦谦君子,可是在家里他却动不动就家暴。“家中的事都得听他的。他说得不对也是对的。不许别人说话,否则就大发雷霆。”他是控制者:时刻要控制监视妻子的活动,不允许妻子旅行或跟外界多接触。他甚至以绝食和自杀威胁妻子。从与他共同生活了五十多年的妻子的眼睛里看,他是这样一个无情无义的人。

丈夫的举动与他的性格有关。但是,性格并不是不会爱的借口。他是一个不会爱的丈夫、父亲和男人,他“心中只有他自己。”这样的不会爱的男人在中国社会里并不罕见。是什么让他不会爱也不愿意学会爱?首先是“组织”给他撑了腰才壮了他的胆。他明知张今慧不喜欢他,可是他看上了张今慧,于是组织就帮助他强迫张今慧。张今慧想上学,他反对,组织帮助他一块儿挫败张今慧的求学愿望。组织一直帮助他实现他的男人的愿望,却对张今慧的女人的愿望视而不见。其次,是中国文化传统给男人特殊的地位。做丈夫的对自己的夫权父权毫无反思,作为一个作家,他之所以毫无反省,因为中国文化给了男人这种特权。

如此不幸福的家庭生活,张今慧勇敢地写了出来。她也许没有意识到的是,她的文字从中国的文学史上看有特殊的意义。从夫或妻的角度描述夫妻关系的文字,在两千多年的中国的文学和社会历史上不是一个特别发达的类别。从我有限的阅读看,李清照的《金石录后序》和沈三白的《浮生六记》是代表。两篇文字描述的都是传统中国社会里略带苦味的幸福的夫妻关系。虽然婚姻是父母包办的,但是李清照和丈夫有共同语言,共同趣味,分享日常生活的甜蜜和战乱的颠簸。沈浮和陈芸的婚姻也是包办的,但是两个年轻人相互喜欢,从而恩爱,同行同往,伉俪情深,虽然最终不得不生离死别,但是爱情温暖的光照亮了十八世纪中国一对夫妇的生命。这两篇著名的文字给我们今日提供的是传统中国夫妻生活的一个侧面。在中国的传统社会,婚姻虽然是不自主的,却有幸福的可能。

把张今慧的文字放在这个传统上看,她的回忆录从一个女性的视角,描述了一对不相爱却相守了一辈子的夫妻之间的关系。这样的关系在中国具有相当的典型性。这本不长的回忆录丰富了我们对现代中国家庭关系,特别是革命者家庭关系的认识,也丰富了中国女性写作的范围和深度。写出自己别人看来不错自己却觉得不幸福的婚姻需要极大的勇气。

张今慧是一个勇敢的女性。她坦诚地写出自己的经历,她给世界留下的是一份证词。中国的女性写作者虽然勇者很多,但是从一个妻子的角度写出自己对这场“组织”包办的婚姻的感受,把革命组织里的性别关系写得如此清晰生动的,张今慧是唯一的。虽说张今慧的经历是一个个案,但是一滴水可以反映出水的构成。张今慧的个人经历,反映的是革命中的组织与个人的权力关系,男女性别的权力关系。她的回忆录对我们认识“组织”的性别意识形态有深刻的意义。

事实是,革命只给妇女带来了名义上的解放,实际上存在着另一种剥夺。女性在“时代不同了,男女都一样”的口号下必须承担深重的双重负担:工作与家务。既得主外,也得主内。既得在工作上做出成就,也得在家里当奴隶。女性的嘴,在革命的名义下,被封上封条。即使一个女性发出声音,组织也佯装不听。女性在革命中丧失了地位和声音,虽然表面上她们获得了“解放”。张今慧决定参军的时候,对母亲和姐姐说:“千万不要让我爹和我爷爷奶奶知道”。她怀着逃出父权制的牢笼的快乐参加了革命。可是没想到一年之后就被迫关进另一个牢笼里。张今慧没有办法。她无法逃婚,因为她无路可逃。

虽然如此,张今慧还是努力做好妻子好母亲,她如中国传统女性一样,在家努力做贤妻良母。张今慧也是被解放的女性,她在外面的世界还努力工作,每一件小事都做得很认真,很执着。她换了很多工作。组织把她看成是一个螺丝钉,需要安在哪里,就安在哪里。

张今慧的回忆录文字平实,上半部写她的童年少年,非常生动,好看。她的童年少年的经历是中国传统男权社会的生动写照,也是一个女孩子追求自由的写照。描述结婚后的日子,她的沉重和无奈也从文字中显现出来。虽然她不可能对她自己的命运做进一步的理论思考,但是,这本书对中国的女性的地位,特别是二十世纪相信自己的解放的女性的政治、社会、文化、家庭地位的描述,给我们研究和思考二十世纪中国女性,她们的生活和历史提供了生动的材料和具体的场景。而历史的真实和本质就在无数的具体的生活细节之中。

来源:新锐评