在这个充满悲剧的世界上,一切伟大的文学作品都是具有悲剧性的作品。

所谓悲剧性,是新的生活形式与旧的生活形式之间的冲突以及毁灭性解决,或曰新秩序与旧秩序的斗争、善恶邪正斗争的历史性灾难,其要义是悲剧人物的行动和反抗。

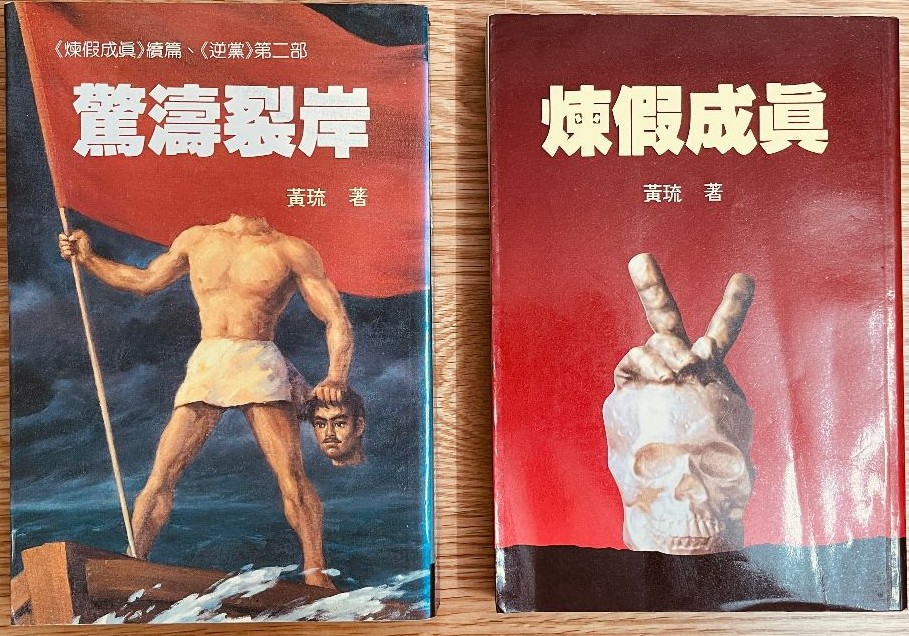

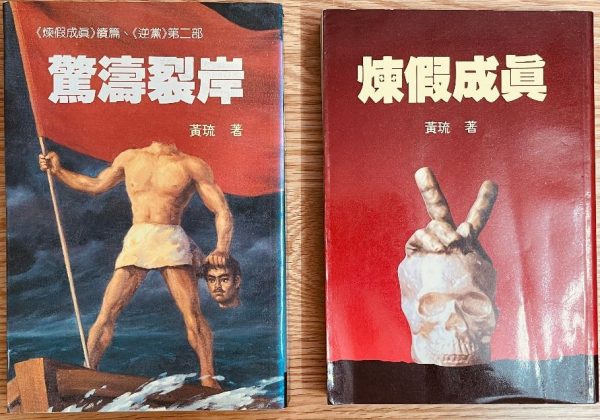

文化大革命是中国历史上空前的大悲剧,香港作家黄琉近年出版的《逆党》第一部《炼假成真》,第二部《惊涛裂岸》(田园书屋出版,1990年)是力求深刻揭示这一历史悲剧的杰出的长篇小说。

第一部《炼假成真》描写文革初期某市的一群热血青年在公安局的“阳谋”的诱惑下如何被锻炼成“反革命集团”, 民主党惨遭关、管、杀的故事。第二部则在“惊涛裂岸”的文化大革命的背景下,描写民主党案的受害者与炮制者之间的斗智、斗勇、翻案、压制等错综复杂的矛盾冲突及其结局。

悲剧英雄的反抗

反映文革的作品,大陆的“新时期”小说已有不少佳作触及文革的悲剧性,但从“伤痕文学”至“反思文学”,都不曾着力表现悲剧人物的反抗。卢新华的 《伤痕》,其悲愤的控诉仅限于极左路线对人伦关系的残酷摧残,被誉为里程碑的刘心武的 《班主任》,对封建蒙昧主义的控诉也只囿于教育层次。宗璞的《我是谁》和冯骥才的 《啊》中的知识分子是那样脆弱无力,张洁的 《忏 悔》中的父子俩在政治扭曲中几乎丧失了一切斗争的勇气,而王蒙的许多作品中的经历过文革的知识分子,用“惶惑”就足以概括他们的种种心态,古华的《芙蓉镇》中的受迫害者也是那样消极忍受。

当然,上述作品都没有像《逆党》那样涉及尖锐敏感的题材。以题材相近的作品而论,张强的 《记忆》也是以平反反革命冤假错案为政治背景的,但主要着墨于秦慕平这个既是害人者又是受害者的老干部如何自我反省以致悟出现代迷信的荒谬,以及政治的野蛮残酷; 莫应丰的《将军吟》中的那个被打成“反党分子”的老将军,丛维熙的《大墙下的红玉蓝》中的那个死于“无产阶级专政”的老抗战老公安,都不可能根本否定他们所属的那个政治集团,这虽然也是一种深刻的悲剧性;但其反抗性就难以与《逆党》同日而语了。个中原因,与大陆无真正的创作自由不无关系。

我们从《逆党》中看到的最富悲剧性的事件,是那些原本普通平凡的青年,在革命炼狱里在历史波涛中终于升华成为悲剧英雄,他们的受难和强烈的反抗,他们的热血和青春的生命,是民主和自由的祭坛上美丽的祭品。

随父亲从海外归国的江连海,在大陆十多年耳闻目睹,文革风云初起,他就敏锐地看出毛泽东任用权奸,实行独裁; 与一位具有丰富的历史知识的老者的“隆中对”,使他对中国根深蒂固的封建传统有了清醒的认识,感到只有民主才能救中国,因而萌发“揭地掀天”的念头。终于发起暴动后落入魔掌。他面对强权,威武不屈。他的悲剧精神在于意识到冷酷无情的人类发展史必然会把像他这种“最先觉悟、最先行动的人消灭,这是可悲的,但又是必须的”。

在悲剧英雄的塑造方面,与江连海的“勇”构成一种互补关系的,是徐图的“智”。在政治敏感方面,他与江连海英雄所见略同,但他深知民主革命的时机尚未成熟,始终没有直接介入民主党的活动。哪知公安局却内定他作首犯。当他无意中得知一个如此阴险的圈套后,他再也按捺不住,四处奔走报信,结果牵连进去,被锤炼成无畏的英雄。他的悲剧精神,有中国传统的侠骨。但另一方面,他又抱有公检法三权分立的幻想,通过合法途径为民主党翻案的幻想,构成了他的悲剧性的丰富内涵。当然、他最后的去国或多或少否定了自己的幻想。

这种丰富的悲剧性,在“秀才”钟灵秀身上表现得更鲜明突出。在他看来,毛泽东一统河山,英明伟大,可惜被奸党蒙敝, 结果从反右到扶林彪上来,如演算复杂的数学题,一个环节错了。便会一错再错,直至无法运算时才会幡然醒悟。何伟笑他:“叫我们冒着给共产党杀头的危险,来帮共产党整风?”他回答说:“历史就是如此悲壮,像忧楚的屈原,辅汉的晁错,救宋的岳飞……,忠烈所以是可歌可泣的……”。钟灵秀当然也免不了这种悲剧结局。他临死前要求以镰刀铁锤马列毛选陪葬,加重了这种悲剧性的惨烈及其浓厚的中国色彩。

与这种戴着镣铐造反的悲剧精神截然相反的是何伟的反抗。他以自己年轻的生命作为代价,终于明白所谓民主党案,这是数千年前奔涌而来的浊流,它不知道吞噬了多少无辜。……只要这浊流依然奔腾胞哮,就继续有无辜被吞噬。”大彻大悟之后,他在遗嘱中劝徐图不要翻案,不要平反。因为从反右,批彭德怀到文革, 是一连串圈套。“三家村”如果平了反, 反而会磨掉它的英气,只有民主革命成功,才能真正评判这些历史事件。

正如何伟所说: 在封建主义的浊流中:“大人物被吞没,有些可以因其伟大而浮尸水面,让世人知道他是清白无辜的,但小人物,蝼蚁之辈,在黑沉沉的水底,沉没也就沉没了……”

可是,这些令人震栗的事件,他们的悲壮的反抗精神,通过艺术的典型,给人似真切的感受,从而获得了不朽的审美意义。

悲剧性格的剖析

优秀的文学作品的情节应当是人物性格发展和形成的历史。《逆党》的悲剧英雄的性格,不是单一的,而是在矛盾运动中不断合乎逻辑地发展的。作者以朴实的现实主义方法真实地再现了那个特定的历史时期的“典型环境中的典型性格”(恩格斯语)。

拿江连海来说、他并不是天生的钢铁汉子。面对强大的黑暗势力和热恋他的情人,也曾想过结婚就可以过糊涂日子,可公安局为了限期破案,竟侵犯人权,不准结婚, 步步逼迫,把江连海推向了悲剧逆境,因此他的反抗如箭在弦,不得不发。

在徐图身上,原本有一种与悲剧精神截然相反的“忍”的精神,认为“做人就需要忍受”。可那卑鄙的“阳谋”,套用红卫兵借用的话来说,“是可忍,孰不可忍”,他的反抗也是别无选择。

人的性格是极其丰富复杂的,某些悲剧人物的内在矛盾甚至会造成一种分裂型性格,在其心灵深处,善与恶,正与邪,人性的光辉与魔鬼的阴影,此消彼长,相互撕杀,在外在世界的洪彼巨浪的冲击下,当他的善的一面被毁灭时,就构成了一种特殊的悲剧性格。正是在这种意义上,麦克白那样的野心家在莎士比亚笔下也可以成为悲剧主角。

受公安局指派将一群青年诱入圈套的秦泰,他的背信弃义,为虎作怅,可谓丧尽天良,但作者并没有对他作脸谱化的简单处理,而是以浓墨重彩剖析他的灵魂,从而使他的毁灭也具有一定的悲剧性。

他因“投机倒把”被捕,公安局“白日见鬼”,却派他去“白日捉鬼”,许以将功折罪和两个城市户口。徐图原是有恩于他的,他不忍恩将仇报,但刑侦科秦科长打出的“消灭少部分人,造福大多数人”的革命旗帜,使他心安理得地去坑人。民主党案炼假成真以后,秦泰的马脚也露出来了。徐图要他将炮制经过写出来, 他也觉得写出来“总算是自己对受害的朋友们表示悔罪。自己算是有了一点人性。”可是, 对徐图的许诺的狐疑,对秦科长淫威的慑服,尤其是公安局马局长一套阶级斗争理论, 使他的内心冲突达到异常激烈的程度:

“秦泰,你失去了人性,你必须恢复你为人。”徐图诚恳地说,“你要痛恨公安局教导你的一切, 那统统是毒药。”

“秦泰,我告诉你,人性、良心、人情、世故、仁义等等,是反革命欺骗愚弄革命人民的东西,它妨碍你彻底革命,你必须把这些像盲肠,像瘫症似割掉。这社会决无抽象的人性,而只有阶级性。你要好好地做共产党的驯服工具。”马局长也是恳挚地说。“我是引你走向光明之路,我的话句句是良药。”

谁说的对呢?他的心分成了两层,薄薄的心深处,和厚厚的心外层,心深处认为徐图对,而外层则认为马局长对。

秦泰这个形象的悲剧性在于:极左的阶级斗争理论把人的最后一点人性也无情地毁灭了,使“仅仅为了活着”的秦泰最后无可救药,再度告密,而公安局许诺给他的城市户口,他也只能到阴间去讨要了。

刑侦科副科长解忠的悲剧性格表面上看来与秦泰不同,实则有异曲同工之妙:在秦泰那里是人性的最后毁灭,在解忠那里是正义的最后放弃。

当解忠接手民主党案时,他纵观全案的发生发展,惊异地发现这群青年的“反动思想”,是被公安局的某些人强奸引发的。“这就像一个年幼无知的少女,怀了一个鬼胎, 这不是她自己淫荡勾汉得来的,也不是她半推半就给谁嫖出来的,而是被她看不见的鬼魅强奸出来的。这鬼魅就是我公安局的某些人,那鬼胎就是这些人的骨肉。我们不应当拿被强奸者治罪,而应当把强奸犯揪出来治罪。”当他情绪激动地将自己的这些见解向人和盘托出时,他是何等地正义在胸,他想对准秦科长把这颗炮弹打出去,可是,在那个是非颠倒的年代里,当他意识到自己可能要冒杀身毁家的风险时,他退缩了,只能“明镜低悬”,做“软脚包青天”。他与马局长交锋,他还想说自己不畏权贵,正大光明,但忽然脑子里闪出何伟的形象,他说不下去了。是的,与何伟相比,他算不上悲剧英雄; 与秦泰相比,他的人格要伟大得多,但他的内心像秦泰一样经历过激烈的厮杀,终于使自己的正义感无可奈何地下降至冰点,以全身远祸。

悲剧根源的探索

虽然,作者真实地客观地描写人物,叙述情节,始终没有站出来现身说法,但是,笔者认为, 作者以艺术形象的形式,对文革乃至中国革命的悲剧根源作了有益的理性的探索,因此,《逆党》不仅具有不可磨灭的文学价值;而且具有震聋发愦的史学价值和政治意义。

第一部第五章《隆中对》一节,是为人所称道的具有浓厚的政论色彩的章节,对中国革命的性质作了深入的探索。“老不死”这个人物认为:“中国高呼著革命在胜利前进,实际上却在全面复辟。接着,他从毛泽东皇权的复辟,政治机构的自上而下的列土封侯, 生产关系,刑政岳治,意识形态等方面论述了那种所谓“革命”的封建性及其虚伪性。由此可见,中国的“革命”的悲剧是旧秩序的悲剧,也就是说,当旧秩序实际上在倒行逆施却误以为自己是一种最先进的革命力量时,必然在除旧布新的历史规律面前碰壁。

关于文革的性质,小说中的罗风雅认为:“究其实质是共产党内部调整,是权力重新分配,人民看样子分裂为两派,其实质却是共产党分裂为两派,人民并未独立于共产党之外,而只是共产党两派的附庸或工具,在这一形式之下,任何人举起反共反毛的大旗跳出来起义,那只是几只老鼠跳到马路上去寻死。”应当看到,党内的两派,也有新旧之分,那就是“走资派”(所谓“走资本主义道路的当权派”即党内民主派)与“走封派” (“走封建主义道路的当权派”,借取了无产阶级革命派桂冠的大小毛泽东)的矛盾,这种矛盾被占绝对优势的毛泽东人为地激化到尖锐激烈的程度。文革的发展,后来的确有人民起义的一面,小说中江连海的民主党,就属于人民起义的一部分,它的悲剧,是作为中国民主运动的先声的新秩序的悲剧,用马克思的话来说,是“时机尚未成熟降世过早的革命英雄”的悲剧 (参见 《马克思与世界文学》)。其悲剧根源不外乎三个方面:

第一,黑暗势力太强大了。这一点,小说为我们提供了形象的历史。炮制这一假案的公安局马局长为什么那样有恃无恐呢? 因为他深信他的“引蛇出洞”的策略是完全符合毛主席的革命路线的。因此,他开诚布公地对想翻案的徐图说:“我告诉你,此案不是秦力行主谋,也不是我,你一定要往我党栽赃、诽谤,我告诉你,这个首犯就是毛主席,你去告吧,我奉陪到底。”

毛泽东并不只是一种个人的力量,而是旧秩序崩溃前必然要竭力顽抗的一种历史力量。不但他误以为(或伪装为?)自己是一种新秩序的代表,而且全国大多敝人都这样认为,因此,他就拥有格外强大的力量。

在某种意义上,马敬东这个人物,正是毛泽东的历史悲剧的写照。毛泽东是“朕即国家”,马敬东在他所辖的海城是“我即法律”。用他自己的话来说:“我是公安局最大的,也就是本市的阎罗王。”“我公安局长杀人,会有麻烦 ? ”而表面上看来,他是那样满口革命,大公无私,他的女儿当然也就误以为“我爸爸是顶天立地的革命家”。

“绝对权力必然导致绝对腐败”的这一面,在秦力行这个形象身上表现得淋漓尽致。这个从枪林弹雨中革命过来的人,有了芝麻大的小官,加上需要杀人的“革命形势”,竟那样丧心病狂:他主谋冤案,毒打囚犯,奸淫女犯,杀人灭口。最后虽然落入法网,但并不能说明腐败能靠旧秩序自身的力量来根除。用小说中林宁的话来说:“必须把冤狱产生的根源——君主、党主、官主看出来,并且一概扫除,我们才能向前看!”

悲剧根源的第二个方面,是悲剧英雄的不成熟。亚里士多德曾提出悲剧的“过失”说:他把悲剧英雄看作是有“过失”的人; 而尼采则把悲剧英雄视为完美的人,因为他所看重的,不是人生的长度而是人生的强度,哪怕是瞬间的光辉,也胜似漫长的平淡的一生。

如前所述,罗风雅的至死不能彻底觉悟,徐图通过合法途径的翻案幻想,都是不成熟的表现。但罗风雅对继起的刘有才发动暴动的批评,却是中肯的。他认为尚未揭竿,就已经有奸淫掳掠,嗜杀如狂的现象,“就凭我们的质素,我们将必定属于又一次封建的农民起义”。因此,他不相信一支没有大智大仁的知识阶层参与的起义军,能够成为正义之师,作者没有把这群青年描写成“高大完美的英雄”,唯其如此,才真实可信。他所构想的悲剧冲突导致玉石俱焚的结局,如林宁在奉劝奉公安之命打入起义军的张英旗时所说的:“你是鬼的话,你赶快结束你的政治强奸,诱奸,把革命鸡巴拔出来,还来得及的。等到革命的精液射出,那就后悔来不及了。我们一齐中下马风,一齐死。你是革命嫖客,我是反革命娼妓;你是玉,我是石,玉石俱焚。”作者寄希望于大智大仁的知识阶层,这种希望在徐图这个人物身上得到了理想化的表现,作者为他安排了去国流亡的结局。

第三,是人民群众的不觉悟。罗风雅指出,中国人民一直沉浸在封建大梦中,文革时期,广大年轻人真诚地疯狂地拥护毛主席,广大的工人群众基本上拥护共产党,广大农民,则普遍以为他们的苦难只是地方官僚和土皇帝造成的,面对这样的人民,民主革命无异于向全国人民宣战。因此悲剧结局也就无法避免了。 在小说结尾,作者通过马局长的女儿——受共产文化毒化的马要武被徐图“改造”过来的情节,对年轻一代的觉醒增添了一点亮色。因此,徐图满怀信心地预言, “玩弄人民,糟塌革命的满肚阴阳谋的毛泽东,他将会被第四代。第五代抛弃。”

今天看来,文革的积极意义在于它对中国的民主进程来说是一次巨大的民族召唤。八九民运的爆发,人民群众的觉悟程度与文革相比已不可同日而语了,但仍然没有从封建大梦中完全清醒过来。黑暗势力的苟延残喘,使苦难的中国依然在扮演类似的悲剧。

在中国当代文学史上,我个人认为,迄今为止还没有任何一部作品像 《逆党》这样把中国的现代革命和文化大革命的悲剧表现得如此惊心动魄,揭示得如此鞭辟入里。

《逆党》在八九民运失败后的出版及其在海外文学界所产生的悲剧震撼,既是为国殇招魂的祭奠,又是进一步召唤民众的醒世的号角。

原载《民主中国月刊》 1993年11月号