四

那天夜晚,殷红不走了,就匿居我的狗屁居至天亮。而我则抖擞精神,天刚亮由屋背出公路,坐巴士入九龙,胡乱找个茶楼,吃了早餐,我便按殷红所给的地址,去找海蓝讨钱。

地址找到了,一问,海蓝却在一年前搬走了,新住客表示不知道她搬了去哪里,我登时似兜头浇了一桶冷水,失魂落魄的想着返回狗屁居,可就在等巴士时忽又魂兮归来了:狗屁居胡来居士呵,你这就算武大郎捉奸——有心无力了?你这就算被“兜心踼了一脚,口里吐血,面皮蜡查也似的黄了?”

寻思片刻,我重振精神,返回海蓝旧居,向周围的左邻右里逐间查问,这一问把十多户人家惊动,各人七嘴八舌帮忙查问,居然就有人说出因丈夫车祸丧生,海蓝带着个一岁女儿没法交租、生活,约一年前由政府安置到一个屋邨住廉租屋,不是第七座就是第八座。好了,再化一个小时寻找,我终于查找到了。

拍开门,海蓝约莫三十岁,脸椭圆,脸色惨白,似病著,齐肩长髪蓬乱,头部因而似乌云遮掩住的半轮暗淡的月亮,我感觉得出她美人胚子仍在,因为她五官端庄,她的美有霸气,两道眉隐约似海鸥展翅,目光有把人攫住的力量,她穿灰白色连衣长裙,身子骨线条起伏有致。当我说明我是殷红委托来的,并念出高人赠诗,她脸上绽放一个笑容,当我说出要讨还一千元,她脸上的笑容马上枯萎了。不过,她没有赖帐,眨眨眼道:“是的,这个钱我早应该还,就算没欠,她叫我要,也必须给。可现在……我一下子拿不出,你过十天再来行不行?我可以给她五千或一万……”

“我不必多要,只急要一千,三百元也可以。”

她稍略踌躇,又道:“你过三天再来行不行?三天后我送去给你也可以……”

我很为难地摇头说不行,她当下也很为难地说出她病了两个月,她病著还要照料她的两岁女儿,她这一年来完全靠政府的救济金生活。我感觉得出她并非撒谎,我看到她简陋的房中充满寒酸气,靠墙的一张幼儿床上有个小女孩躺着睡觉。不过,我同时看到一处墙角地上有一个菜蓝,里面有一只白切鸡,一刀烧肉。

我疑惑地问:“过三天你怎么就弄得来钱?”

“我……我去做工……”她嗫嚅,见我不吭声,一脸怀疑之色,她于是尴尬补充:“我不是撒谎,做三天工当然赚不到一千元,但我……我做的是接客,已经有人跟我谈过下海,我一时间还未狠得下心……” 她发觉我的目光盯住她的菜蓝,略一迟疑,又苦笑着说:“我病著时曾拜神许愿,这两天病好了,我准备下午去庙里答谢神恩,也求神保佑我别遇着太凶的或有病的嫖客……”

我心中抖然一惊,忙苦笑道:“算了,我不是专责逼债的,殷红也不是非要你还债不可……她说过,生者的权利大于死者。……她已经死了,这债你不必还了,我相信殷红绝没有逼你做妓女还债的意思。”

海蓝吃惊殷红已经死了的话,问长问短,我没有心情跟她多说,拔脚离去,她追赶不及,只能追赶着呼叫:“你三天后再来,我一定还钱……”

因为是未经授权就擅自作主勾消了殷红的债权,我顿感已负有不容推卸的把《本草纲目》给弄到手的责任,离开海蓝,我不由不绞尽脑汁,盘算如何弄钱,弄书。

苦心没有白费,想着,我居然有了个主意:可以去市政图书馆借,借了不还,亦即等于偷了,我想我背上一条偷书罪名,总比让四个冤魂日夜受苦、万劫不覆化算千万倍。这主意令我兴奋得手舞足蹈。看看天色已是近午,肚子也饿了,我走进一间快餐廰,叫了一客黑椒牛柳饭,胡乱塞饱肚,思量我还有十多元,足够坐车返回狗脚崖。

饭后,我就近找了间市政图书馆,赫然见大门紧闭,看看告示牌,才知道今天是耶稣受难日,图书馆循例休假,我登时哭笑不得,呆了许久。

我自然可以明天再来,可我不想饿著肚子露宿街头,于是想到就近到黄大仙祠去乞钱,接着想到有钱可以去书店买书,用不着骗图书馆的,主意一定,我把衣服撕破,扒乱头髪,涂污脸孔,做出个乞丏样子,再街头巷尾捡个破碗,操往黄大仙祠去。

在祠门外蹲了约莫半小时,居然乞了约二百元,我正感高兴,憧憬乞够四百元就走,脑売突然“噗”的吃了一拳,我摇晃着站起身,肚腹又吃了一脚,接着脸孔又吃了重重两巴掌,鼻血,牙血登时冒出来。虽然给打得稀里糊涂,但我心中还是明白:是地痞乞霸来惩罚我越界行乞,我想少吃苦就别理论,三十六着,走为上着,当下我不管三七二十一,拔脚就往人多处逃,逃时倒还不忘紧抓住装着钱的破碗。

好不容易定下神,发觉是逃进了祠庙中,见没人追来,我捡了张元宝纸把鼻血嘴血揩抺了,找了个石阶坐下来喘息。

视野中,求神拜佛的人并不多,但来了又去,去了又来,郤也并不显得人少,朝拜厅上香烟弥漫,空气很恶浊,且夹杂乱哄哄的低沉祈祷声,咳嗽声、小孩子的呼爹叫娘声。恶浊的空气和杂乱的声浪令我头晕。

我正想离去,忽然看见海蓝领著女儿走进祠庙里,她手上挽著那装着鸡和烧肉的菜篮,篮上多了元宝腊烛。因为惊讶我竟会再次遇见她,且又觉得她比我活得更苦,而她居然充满求生勇气,我不禁好奇地望着她,尾随她。她没有看见我,径自人群中穿插,走入乌烟瘴气的朝拜厅,找了个地方屈膝跪下,再摆弄拜神物品。这时,她的女儿哇哇声哭叫起来,我听着浑身不舒服,总觉得那小女孩是哭浓烟熏眼呛鼻受不了,是哭叫什么人快来救命,可那哭声海蓝却充耳不闻,她只管不断叩头,嘴巴不停地喃喃着什么。

我想我没权利干涉别人拜神,想不理,但疑心那小女儿会被焗死,却令我按耐不住,不自觉地走了过去,我看清楚那女孩终于己没法哭,只是张著小嘴,像濒死的鱼似喘气。因为挤身在拜神人群中,离神像近了,透过浓烟,我第一次看到了高高坐在神台上的黄大仙的法相:潇洒、飘逸、尊严。我想着那小女孩的喘息,忽然又想到狗肚湾的四个冤魂求助无路,还想到自己为救他们,竟像武大郎捉奸似有心无力,捱打捱踼,嘴鼻流血,而你狗肏的黄大仙法力无边怎么就没看到?倘看到怎么就不施援手?你凭什么就高高在上,养尊处优,享用香火?

想着,我愤懑难平,弓身粗着声音叫嚷:“海蓝,你别拜了,你女儿快焗死了!”

海蓝侧着脸看了我一眼,点了点头,说了声“快了。”又虔诚地继续叩头,嘴巴又继续喃喃念叨着什么。我耐着心急又等了三分钟,她不再叩头了,却又拿起签筒,摇呀摇的,嘴巴又喃喃的念叨个没完。也不知怎么搞的,我突然激怒了,冲前几步,两手奋力把那个供香仙案推倒,我挥手叫嚷道:“凭什么这些木雕泥塑的东西这么好享受?凭什么被作弄,被糟塌,悲苦得生不能,死不得也要答谢?应该包一包狗屎来答谢神恩!我操他狗肏的黄大仙!……”

我满肚苦水不知如何倾泻,这时四五个人扑过来,揪扯、殴打我,我被反剪双手推搡进一间禅房,再被打翻在地。这时海蓝扑过来阻拦,我听见她哀惨呼叫:“别打!别打!他不是坏人!”

她领著小女孩扑到我身上来,打人者不敢再打,有人叫嚷赶快叫警察,又有人叫嚷不要报警。当我被海蓝扶起来的时候,一位穿着道袍的、脸相庄严慈祥的道士站在我的面前,我从人们的扰嚷声中知道他是一位住持。

“他是你的什么人?”我听见主持问。

“他是……他是我的男人……”是海蓝的声音,声大而气壮。

“你为什么要破坏捣乱?” 主持的眼晴直视我。

“我愤恨这是骗局!神佛们到底为我们做了什么?我们活得很惨苦,死了也很惨苦……”我情绪逐渐平伏,冷冷地说。

主持皱了皱眉,叫人给我和海蓝都奉上茶,又给坐椅,看着我坐下喝茶,他吩咐把禅房外围观的人驱散,把门关上,随后和蔼道:“可能你活得很惨苦,但你……你凭什么说死了也很惨苦?……”

我已经喘过气来,他和蔼的态度及睿智的提问,甚惬我意,我于是把我活得很不耐烦,狗肚湾见鬼,以及我想救鬼却有心无力等等事,一五一十的说了。

主持沉吟了好一会,忽然伸手轻轻拍了拍我的胸脯,微笑道:“造化神奇奥秘,我们没法参得透,但不管怎么样,四冤魂有你热心相救,也就苦海有慈航了,阿弥陀佛,善哉!善哉!”

他好言寛慰了我一会,不再追究我破坏捣乱的事,叫海蓝和我离开。

五

经这么一番折腾,我已经累得散架了,浑身疼痛兼又感觉发热发烧,我想这一天只能作罢了,应该先返回狗屁居致力退烧止痛,明天再想办法。

把想法和海蓝一说,她却坚持要陪我同去,她叫嚷:“殷红亡魂流落香江,我不去抚尸一哭,收拾骨殖,还算什么金兰姊妹?”

我大感为难道:“狗肚湾很荒僻,很阴森恐怖……”

她哼了一声道:“哪高人不肯给我和殷红算命,我就猜到我们命薄福薄。我也曾想过自杀,我巴不得先去探探死后环境。人生一世,就应该‘上穷碧落下黄泉’。 ➎”

我强要离开,她拉扯住我的衣衫,哭叫:“你不能害我愧对故人,一生不安!”

我苦着脸:“我没有责任让你一生心安,也承担不起这个责任……”

她扯住我衣衫的手死活不放,居然又蛮横地耍起无赖:“你穿越阴阳界给我传递亡友讯息,我便有责任不让你沉沦为冷血小人。”

我拗她不过,也惊佩她一介女流,竟有不让须眉的深重义气,只得应允。见我应允,她即时咧嘴笑了,露出如编贝玉齿,挺可人,她提出要带备晚餐和给殷红带些礼物,于是我拿出乞讨来的二百元,买了三盒白饭、十元元宝腊烛冥镪、一小瓶九江双蒸酒、一碟青菜,另还有小女孩的食物,都放进仍装着鸡和烧肉的菜蓝。我另又药房买了一排止痛退烧的克痛片,即时服食了两片。

路上,药力发作,出了一身汗,退了烧,我又精神抖擞了,想到海蓝在祠庙中英勇地称我为她的男人,我禁不住肝肠发热,思量她孭著小女孩大半天太累,我提议让我替她抱着,她也不客气。小女孩刚转移入我的怀抱,憋了憋嘴,突地放声大哭,我哄她:“别哭,叔叔有糖,你要不要糖?” 她止了哭,清脆地嚷:“囡囡不要糖,要哭!囡囡要哭!”我大笑, 海蓝也笑,她笑着唱白板:“囡囡哭着爽,囡囡哭着妙,哭成大花猫,叔叔妈咪都不要。” 小女孩扭拧叫嚷:“囡囡要妈咪抱!” 海蓝憋嘴,作生气状:“妈咪太累了,囡囡不疼妈咪,妈咪也没法疼囡囡。” 小女孩愣了愣,怯怯的转脸望我,轻声道:“囡囡不要哭了,要糖。”我急忙道:“好,叔叔给糖。”说着,我却犯愁:我哪里有糖?眨巴着眼,我忽然灵机一动道:“叔叔的糖很厉害,保证囡囡闻所未闻,见所未见。”我说着伸手菜蓝中,撕扯下糖果大小一点瘦烧肉,塞入小女孩嘴里。小女孩咂著,皱皱眉,接着郤小手舞动,笑着嚷:“叔叔的糖是咸糖,好吃!叔叔果然厉害!” 我和海蓝禁不住相视大笑。

笑着,我忍不住关切道:“丈夫死了,你无亲无靠又还要养育一个婴儿,在不革命的香港实难谋生,作为赤色大学培养出来的女大学生,你想没想过撤退回赤色大陆?在大陆你好歹有一些革命乡亲、革命师长同学关心、看顾……”

海蓝张嘴要回答,忽然两眼灵光闪闪凝视我,不答而反问:“我想不想撤退回大陆 ? 这问题你可以问,但你怎么竟扯出一大堆革命不革命的字眼?”

我笑了笑道:“你的触角很敏锐,其实我并无左袒右袒➏之见。我只是想到人生如植物,是有根荄的,我阅史发觉,毛泽东在1924年是很想陈公博、周佛海般转投国民党营垒的,所以该年他拼命效力国民党而不理共产党死活,但他根荄扎在共产党营垒,这是没法搬移的。我想你也可能根荄扎在赤色大陆,没法在香港生活。”

海蓝嫣然一笑,道:“我是大陆农村人,我祖父、父母都说他们是新中国的贱民、农奴,他们希望我是浮萍,根扎于水而非什么营垒,他们叫我哪里有自由就漂去哪里,别听什么贼党、狗党的教诲。我死也决不退回挂着共和国招牌的共产地狱!”

我笑着脱口而出:“WELL!GIVE ME LIBERTY OR BIVE ME DEETH!”(英语:好啊!不自由,毋宁死!)

海蓝颔首微笑,忍不住又道:“十九世纪英国的汉学家 T. T. Meadows在中国考察多年,接触过太平天国,他说了这么一句话:‘中国人是最要造反(rebellious)却最不懂革命(revolutionary)的民族。’这句话太精警锐利了,我认为至今未过时,毛泽东不过是贼党的首领盗跖,他的思想没有一丝一毫革命味,你最好别再说大陆有什么革命党、革命乡亲。”

她的话令我吃惊,令我沉思了好一会,终于,我欣喜我遇到了可以互相切磋、倾谈的人,我向她竖起拇指,颔首一笑。

在欢笑中颠簸了一个小时,又走了廿分钟路,终于回到了狗肚湾。

这时是傍晚时分,海水在脚旁摇晃着落日余辉,我指点遇见殷红之处,海蓝伫足,很用心地张眼四望。我又指点草木掩映的木屋,她望着,挺关切地问:“木屋过来这二、三亩荒地是谁的?”我耸耸肩:“我买下木屋时,海水浸到屋脚,细碎的浪似无数泥鳅要爬进我的屋。十年间这一片变成滩涂,再变成荒地。”我话音一落,她便高声叫道:“这块荒地是老天爷送给你的!你千万不要糊涂、不要客气!”她接着沉吟,四顾道:“这里形势,糟就糟在狗脚贴得狗肚太近,杂树又多,即狗脚毛太多。必要找个缝隙,插上引雷针,请雷霆霹雳把狗脚崖劈阔,让天光云影可进入滩涂荒地。狗脚崖劈阔了,狗脚便似龙爪,整个狗肚湾远望则成了龙腹。另外,滩涂荒地的海水渗入处要切实堵塞,立起铁网篱笆,再种上菓木蔬菜,这才真正变成狗屁居的庄园,这样龙腹上便似铺上绿色雕鞍,人即可以乘龙腾飞了。”

我惊诧不巳:“你学过堪舆学?”

海蓝含蓄一笑:“我爷爷是高手, 我还跟他学过子平、紫微斗数、麻衣神相、奇门遁甲。我看你面相气色,不像穷到㶶。”➐

好奇心驱使,我问道:“这么说,那高人的赠诗你理解了?”

海蓝淘气微笑:“一死万事休,你已经准备去死了,还理这高人赠诗干什么?”

我愣了愣,满肚密圈,反唇相稽道:“有人面对天地神明,扑到我身上高声宣告我是她的男人,我怎能不关心她将命归何处?”

海蓝苍白的脸颊蓦地涨红,稍略沉吟,轻声道:“你若真是关心,应该对这首诗有所思索,否则就是假关心。你……包升堂——你尽管直说。”

我确实有所思索,随口便道:“百色之中,红色最艳,过艳即是太红,太红即是暗红、殷红,红无所依托,强托于暗,所以殷红小姐香消玉殒了;蓝,是忧郁之色,海蓝,即是深哀,这深哀之蓝郤能依托于海,海浩大无涯,也就应该有大奇壮观。我相信你将否极泰来,这高人赠诗的后两句,是唐朝王维的诗句,名动千秋,说的也正是否极泰来、前景极佳之意。”

海蓝不胜诧异地望着我:“你的红、蓝之解,只是推想……你说蓝是忧郁之色,怎么面对白居易的《忆江南》?”

我淡淡一笑:“白居易的‘日出江花红胜火,春来江水绿如蓝’ ➑,看去很美,但细加推敲,这蓝字有问题,问题在于不切实际,我从未见过江南哪里的春水绿如蓝,我们不能把白居易视为神圣,我认为他是为了押韵而用错字。我想过,把‘绿如蓝’改为‘绿漫漫’似更佳。漫字不读仄声,可读阳平的‘蛮’音,这是有先例的,唐诗人戴叔伦就写下‘苏溪亭上草漫漫,谁倚东风十二阑?燕子不归春事晚,一汀烟雨杏花寒。’➒我曾给电影队开车送道具,听摄影师说过:凡有艺术感觉的人都感觉蓝是忧郁之色。”

海蓝啧啧连声,两眼越睁越大,目光却柔和如杨柳飘拂,她忽又两眉一蹙道:“白居易不是神圣,但摄影师的话也不是最高指示, 你的红、蓝之解,有根据吗?”

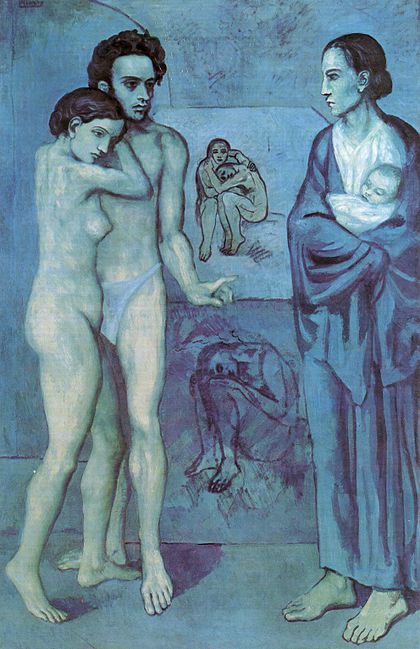

“我的根据是,英文you are looking blue,英文blue song,还有美国的音乐大师盖希文的《Rhapsody in Blue》➓,其中blue是蓝色,也译为 ‘忧郁的’;不怕实话实说,在禅房给你拉扯扶起来,骤然间我脑中闪出毕加索的伟大画作——《生命》,该画作之中,左边是一个母亲抱着婴儿,右边是一个赤祼少女搂抱着近乎赤祼的男子,画面中间是两幅阴惨的画着鬼魂似人物的画,我当时感觉那母亲和少女,是你一分为二,那男子则是我,那画中画的鬼魂似人物,就是殷红他们,这画作看去很悲苦、忧郁,就因为底色为蓝,浮面之色也是蓝。至于红,引发我推想的是:这里的四个野鬼哀魂:火哥,是暴红;司空赤、沈丽霞,从字眼已看出是强充亮丽的没落之红;殷红,则是暗沉之红。这几个名字之联想,还勾扯出我曾经有过的世变思考:社会主义阵营近年全线崩溃了,无产阶级有没有挺身抗阻?没有!绝没有!几千万几万万无产者都自宫或被阉了吗?不是!绝不是!那么世界百年的革命红潮为什么会衰败呢?关键是公有制无法操作,必定要操作成官有制,公有制名称之诡诈美妙,骗穷人去发穷恶、分田分地、趁火打劫可以,但想骗穷人弃绝人性,畜牲似无私奉献则不可以,而骗一穷二白的穷人搞科技、操作大机器飞跃变革,更是痴人说梦。当人们看破公有制实质为官有制,则谁会甘心为官有制之奴?世上没有人甘心为奴,亦即革命红潮无所依托。”

海蓝两眼发亮,凝视着我连连点头,两道眉似海鸥忽高忽低地飞,脸色则似云飞霞涌,我看着真想伸嘴去吻一吻,揩一揩油。她忽然开心笑道:“你头髪像抺地布,又穿着脏衣、烂裤、臭鞋,看去分明是一堆立体垃圾,没想到垃圾之内,却有万斛明珠。”

“你也是这么索解?”我面有得色,心中窃笑:好!算你眼有眼珠,识货!

“会制咸糖的,的确比不会制咸糖的厉害。说实话,我还没破解,我只是猜想我和殷红走到山穷水尽处才会有好景,我还刻意不敢漂亮。” 海蓝神色忽又阴郁:“只可怜殷红已经香消玉殒……嗐……”

她很有节制力,感觉眼前天色转暗,急忙又道:“别说了,必须天黑之前让囡囡睡觉。”

我满肚话题不能不放下,抱着小女孩,忙引领海蓝进入滩涂,一脚高一脚低地走向狗屁居。到了,我们匆忙吃饭,又着忙安排床铺给小女孩睡觉,好不容易哄她入睡,只见夜幕已经垂下。

六

我点起火水灯,再望望海蓝,见她确实全无畏惧之色,便叫她站到门边去,接着又低沉着声音呼叫殷红,连叫了三声,殷红在虚空中闪出来。

“你看谁来了?”我高兴地说。

“噢……是海蓝……” 殷红两眼一亮,脸色似喜,又似悲。

我转脸看站在门边的海蓝,只是她一对大眼晴眨著,转着,一副茫然神色。她困惑地问:“殷红在哪里?”

“海蓝!” 殷红激动地叫了一声。

“嗨——” 海蓝听见了呼叫,东张西望,但她顕然见不着故人,她激动地嚷:“殷红!你在哪里?我看不见!”她说着向我靠拢过来。

“你别走近!” 殷红身向后退,着急道:“你人气太重,一团火扑来似的,你退回门边吧,你不可能看得见我。”

海蓝略为错愕,顺从地倒退回门边,随后她俩又哭又笑地倾诉起姊妹间的离情别恨、几年间的人鬼遭遇,说着说着,海蓝把我这一天的遭遇也说了,她大赞我是仁人君子,并说出我允诺明天将一定把《本草纲目》弄回来。

殷红听着,转脸望我,突然俯身给我脸上一吻,喜孜孜道:“可能不必去找《本草纲目》了,禅宗六祖慧能传道指出,人人心中有佛⓫,明心即可见性,他倡导“顿悟”法。黄大仙祠那主持的话应该是启示,你有救助之心,便是苦海慈航,他用手摸了你的胸脯,那是给你心中闪出的佛开了光,马上拿些冥镪衣纸烧了,用灰敷我伤口试一试。”

我颇感诧异:“黄大仙是道家,我一直奇怪那主持怎么念起阿弥陀佛来……”

殷红愣了愣,忽噗哧一笑:“颇有人说儒释道三教同源,我们没必要去管,你狗屁居居士也管不着人家三教捞乱骨头,试试吧!眼下我就感觉你呼出的气,很有春温……”

我连声应诺,照她所说的做,看我拿起纸灰,殷红也解开了她的衣服钮扣,把她的胸脯露出来,我拿纸灰往她心窝贴去,呼的吹出一口气,只见白烟冒起,接着便见纸灰没了,血洞也消失了,我惊喜地问:“好了?”

“似乎好了。” 殷红伸手去摸着,不胜欣喜,“真的,真是好了。”

因为是奇迹,我忍不住要看个清楚,弓下身子,我见那伤口一点痕迹也没有,我欣喜着要站起来,可那两个洁白的弹跳着的乳房郤吸引住我的眼晴,我不自觉地伸出手去摸,煞是作怪,眼见着乳房,摸上去郤摸不着,手向前进,猛见我的手伸进了她的体内,摸着的是她胸前的两副排骨,那排骨冰冻,我急忙缩出手来,殷红咭咭笑着骂了一句:“你死咸湿!你混蛋可恶!”她转身,再把衣服钮扣扣回。

我尴尬一笑,怕她再骂,便道:“既然有效,另外三个可以如法炮制了。”

“对,如法炮制。”

殷红说着,请海蓝去小女儿身旁坐等一会,她引领我向屋侧滩涂边的灌木丛中走去,找著那三个冤魂苦鬼。不多一会,他们都雀跃欢呼,看着他们又叫又笑又跳,我的心也充满了欢乐。这种欢乐似春潮奔涌,撩人兴奋,似浓烈的酒力发作,教人陶醉。

正在兴奋、陶醉,忽见殷红转身在海浪边彳亍而行,默然无语,目极远天。我走近她,问她看什么,她不答,反问我:“胡大哥,我们没法酬谢你,你会不会失望?”

我随口回答:“我根本没指望酬谢,何来失望?”

“明天海蓝母女回去,必有困难,你还肯帮忙吗?”

“那还用说吗?”

“你帮忙不要利益了?”

“算了吧!”我快乐地说:“我发现帮人挺有乐趣,乐趣就是利益了。她母女肯要我帮忙,我求之不得。”

殷红噗哧一声笑了,笑得花枝乱颤,我奇怪我的话有什么好笑,殷红收起了笑容,又庄重道:“胡大哥,你在祠庙所发的穷恶太可怕,很不简单,那不可能不惊天庭,震地府,我想我们四个冤魂野鬼,很快会有勾魂使者来捉拿归案,投入轮回,亦即你我要幽明路隔,聚散匆匆了。”

“这……这……”想到她言之有理,我心绪有点乱,苦笑道:“聚散匆匆大概没错,幽明路隔则未必,自古以来,亵渎神明,必遭天谴,可能我很快也要捉入地狱,受拔舌之苦,打入畜道。这个……随便吧,百多年来,香港人一直被骂为‘洋奴’、‘卖国贼’,香港人的态度就是:‘嘻嘻,随便吧!’我认为我没错,‘我没错’这感觉挺好。”⓬

“我也这么想过,但看来你不会受天谴。” 殷红微笑,“我想到两点:第一,你若果遭天谴,请问‘行到水穷处’的海蓝,如何能够‘坐看云起’?第二、你们香港人没留意,但我在澳门时就留意到了:黄大仙未做过官,从未受过朝庭册封,他是穷苦沦落人、失路流亡者的侠义救助神祇,所以他在香港最受尊崇,香火最盛。请问有哪一个穷苦人没爆过粗口?我想黄大仙不会怪罪你骂他操他,你的亵渎只能算白璧微瑕,我已经感觉你身上的阳气越来越劲,动力澎湃……”

突然,一阵阴冷的风挟裹着一大团惨白的云刮过来,把殷红的话刮断、卷走,云团一过,殷红也不见了,我惊异地转着身子寻找,赫然见另外三个冤魂野鬼也不见了,我大声呼叫殷红,狗脚崖发出了回响,但旋即没入浩茫的大海。幽暗的天空中无星无月,郤似有一幅幅白麻布做的招魂幡在波动。

就这么突然失去殷红,我只感不胜怅惘,眼中溢出泪水,我在海边逡巡不巳,寻寻觅觅。

过了不知多少时间,视野中忽然出现一点灯火,灯火旁是半轮寒月,我正要呼叫殷红,灯火晃动着,郤让我矇眬看出那不是殷红,半轮寒月是海蓝的脸。我明白,是海蓝在我的木屋的墙角找到风火灯,点亮了提着,在草木、岩石间穿行寻找我。

半轮寒月移动着,终于发出海蓝的声音:“胡来——”,声音很有磁性。

“嗨——你站着,别跌倒!”我呼应着向她走去。

见面时,我怪责她怎么丢下女儿到处乱闯,她似乎没听见,向四外望了望,她悄声问:“殷红真的走了?”

我点了点头,颇惊异她怎么用了“真的”两个字,我正要问,她却说了:“我看着女儿睡觉,不知不觉也睡着了,迷糊中忽然看见了她,她美得很,她身傍一个仙女相陪,她说她终于见识了香港人,她舍不得你,舍不得我,但没法不离去。”

“她还说了什么?”我希望殷红讲出我在地府哪里可以找到她。

“她还说了:她遇着狗屁居居士,也是行到了水穷处,她将在另一世界坐看云起,相逢何必曾相识,缘薄无须再寄情,大家可愉快地相忘于江湖⓭。有我海蓝在,你别再想她了。” 海蓝似看透我的心思,莞尔一笑,“她还说你纠正了天地间一个大错,很了不起,她叫我督策你继续屎克郎——拼命朝前拱,她再又说了,你和我在言谈上也会有棋逢敌手感的,你已经承诺继续帮我,我是蚂蝗纒住鹭鸶脚——死活不放了,明天你要陪我一起找到四副骨殖,致祭掩埋,大后天则要理一个髪,陪我去办手续,取回我亡夫的货车,再去追寻他的其他遗产,因为你会开车,又识英文,还会出产咸糖哄囡囡……”

我笑了,却淘气道:“帮你可以,但逼到眼前的三张嘴吃饭问题,怎么解决?是不是后天我再去行乞?你领著囡囡相陪?”

海蓝嫣然一笑:“当然要全程相陪!……不过,腰纒万贯再去行乞就太无良了。刚才我问相陪殷红的仙女,狗屁居居士的气色不像穷到㶶,我学的神相哪里错了?仙女怎么说?她说:‘你是以麻衣神相占算胡雷大侠吧?你没算错,胡大侠的钱在木箱里。’她俩走后,我翻看木箱,抓爬出你的发霉衣服,赫然发现你的股票,股票中夹有二千元现金,我细心一看,一只股在上个月已咸鱼翻生,眼下即卖可有五十万元。”

我愣了一愣,忍不住也笑了,笑得很开心。我不是笑我又有了钱,而是笑仙女居然恭敬地称我为胡大侠,我突然感觉我确实有大侠风采,我手中无剑但心中有剑地出入了阴阳界;我还笑我终于心有所系,世间有人极其需要我。不过,笑着笑着,我更明亮的感觉是:殷红才是了不起的女侠,她对武大郎捉奸有心无力的卓越诠释,对我是惊雷,振起我已衰朽的斗志,她是我的苦海慈航;海蓝也是女侠,她给我带来一个牵扯我心、抱着舍不得放手的可爱囡囡,她对已死多年友人的情义,她迎击苦难生活的勇气,则如同惊风,惊起我行将熄灭的生命之火,她俩是我黑暗命途上的两盏明灯。

写于2004年,修改完成于2013年

注释:

➎ 上穷碧落下黄泉,是白居易《长恨歌》中诗句。碧落,指天上世界,黄泉,指死亡世界。

➏ 左袒右袒:西汉周勃要推翻吕太后势力专政,重扶刘姓皇权而发动兵变,他行令军中:支持吕氏者,请袒露右臂肩,支持刘氏者,请袒露左臂肩。全军皆左袒。事见《汉书·高后纪》。后来人们以“右袒”表示倒向不义者一方。另见 宋 岳珂 《百韵诗》:“虏焰犹繁炽, 吴都忽震惊。东巡传警跸,右袒半公卿。”

➐ 堪舆学,是研究风水之学;子平: 是 四柱命理学,东汉末年形成雏形,唐朝李虚中发展之,五代宋初的徐子平予以完善发展;紫微斗数,亦算命学;麻衣神相,看相学;奇门遁甲:占算学。

➑ 白居易的《忆江南词》第一段:江南好,风景旧曾谙,日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,能不忆江南。

➒ 唐诗人戴叔伦这首诗,诗名:《苏溪亭》。

➓ you are looking blue,译为 你看去忧郁; blue song,译为 忧郁之歌;《Rhapsody in Blue》译为《蓝色狂想曲》; 盖希文,(George Gershwin,1898-1937),美国著名作曲家。

⓫ 禅宗达摩到中国传道,一直讲求“渐悟”,至五祖弘忍,把达摩衣钵传给并无什么修行的慧能,慧能南下韶关传道,改而讲求“顿悟”,其法风行全国,远及南洋、日本。原佛教至此被改造成中国式佛教,慧能被尊称为禅宗六祖。

⓬自香港被割让给英国后,去香港的人,大都被骂为‘洋奴’、‘卖国贼’,上世纪50年代至70年代,逃亡香港,更被视为叛国投敌,不少逃亡者被捉回,要判刑劳改,大多数是收容囚禁三几个月即予释放。

⓭ 古籍【庄子‧大宗师】原文:“……泉涸,鱼相与处于陆,相喣以湿,相濡以沬,不如相忘于江湖。”其含意为:两条鱼被困在行将干涸的车辙里面,彼此用身上湿气、嘴里唾沬来互助,苟延残喘,不如各回到江湖之中,彼此相忘记。